「空間形式」と「利用形式」【M―004】⊂利用論でミュージアム

noteサークル『利用論でミュージアム!』の公開記事(M-004)です。

この記事は、

利用者主体によるミュージアムシーンの形成をめざす「Museumソムリエ」プロジェクトがお届けしています。

Museumソムリエの高山です。

note記事では、

案内人ACとしてお話しております。

🔶まず、前回(M-003)のおさらいです。

【M-003】

アンケートでプログラム②

🔶利用者が「アンケート」を通して考えることの2つの意義

①「人によって、違う視点から違う所を見ている」ことを「確認」できること。

②「書いて」参加していること。

の2つでした。

「書く」こと、つまり「自分の頭で考える」ことを基盤としているのが「アンケートプログラム」です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

🔶本日のテーマ

【M-004】

「空間形式」と「利用形式」

「Museumソムリエ基礎講座」インターンプログラム(2021年11月~2022年3月)で実施した「アンケートプログラム」を振り返り、ミュージアムでの問題を深掘りしています。

まず、

「アンケートフィードバック④」に出てきた「空間形式」という概念を振り返ります。

ミュージアムでは、

その「展示」というプログラムにより、ある「空間形式」が形成されます。

たとえば、

美術館での「展示」プログラムは、「作品を鑑賞する」という「利用者と作品の関係」が基本となり、特有の「空間形式」を形成します。

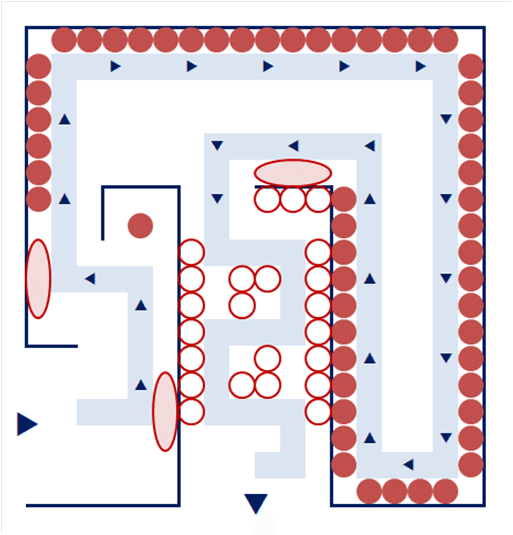

下に、

「利用者と作品の関係」を中心とした「空間形式」モデルを示します。

利用者【M】と作品【B】の関係は、

【1:1】を基本とする関係(黄色い矢印線)だと言えますが、

利用者【M】は作品【C】との関係を持つために、位置を移動します。

これを線につなぐと、「展示動線」となります。(運営企画者が誘導を意図する場合「展示導線」とも書く。)

また、この空間の中で、

複数の利用者【M-1】~【M-n】が、複数の作品との「作品を鑑賞する」関係を持つことのできる「空間形式」にならなければなりません。

下に、

「利用者と作品の関係」を中心とした「空間形式」モデルを基本とした、展示室での「展示動線」モデルを示します。

さて、

私たちが「展示」というプログラムに参加するためには、

この「空間形式」に見合った「利用形式」が必要になってくるはずですが………。

このつづきは、

noteサークル『利用論でミュージアム!』の公開投稿でお話ししています。

このアンケートプログラムに関する、インターンプログラムでのフィードバック記事です。

ぜひ、ご参照ください。

◼️アンケートフィードバック③

「運営の都合」と「利用の都合」

◼️アンケートフィードバック④

「空間形式の違い」と「ルール」

☆