MBTI:感覚と直観が分からない ~S/N特性と学力・決断力 前半~

【概要】

本稿は、次回の投稿と併せ、結論からいえば、直観型=高学力とするMyers[1]の証言がアメリカ文化の特殊事情に由来するものであり、日本では感覚型=高学力、との仮説を提唱すると共に、以前、投稿した決断力の話題

を蒸し返す感覚と直観の観点から見返すものである。なお、これまでもMBTIに於ける感覚と直観の訳の分からなさを指摘して来た。後編はこちら、

その他補足情報へのリンクは末尾に挙げるので時間があれば参照されたい。

【問題的提起】

MBTIの始祖I.B. Myersの著書から窺われるのは教育への高い関心である。即ち、アメリカの全人口では感覚型が多数派であるにも関わらず、どうも教育は直観型に有利にできている。そしてより高い教育を目指している若者程、直観型である確率が高くなる調査結果や証言が随所にちりばめられているが、これは主として、言葉の理解の速さに於いては直観型が有利だから、とされている。そうした部分を引用するならば、

♦タイプと教育の最も顕著な関係は、直観型の人間が殆どの学問分野で優れているという事実に現れている。···彼等は高等教育機関で大きな比率を占めている。高度の学問的能力と関心の持ち主が最も多いのが直観タイプである。これは単なる事実を越えて、学習のメカニズムを解く有力なカギなのである。

♦直観型の割合は教育レベルによってかなり違って来る。職業学校や高校の普通コースで低く、成績の優れた高校ではその割合は少なくとも2倍に増え、大学、特に入学の厳しい大学では更に高くなる。

♦音とシンボルの置き換えが最も得意なのは、内向·直観型である。小学校1年生ではIN__タイプの生徒がシンボルを理解するのが最も速く、それが好きでもある。

になるだろう。なお、noteは色やフォントによる多彩な表現を拒否している為、"♦"で直観型、"♣"で感覚型に関する記述である事を示す。両方に跨る事項は"♣♦"で示す。もう少し具体的に高校に於ける感覚型と直観型の比率をまとめると、下の表1のようになる。

学力水準は高校A→高校B→高校Cの順で上がっている。そうすると明らかだが、丁度この順で男女を問わず直観型の比率も上がっている。しかし意外だが、綾紫は必ずしも直観型=高学力の印象は受けない。綾紫は寧ろ感覚型の記述の中に良かれ悪しかれ、学校秀才の臭いを感ずる程だ。何故、そう感じざるを得ないのか。冒頭の決断力と併せつつ、この点を考えるのが、本稿の目的である。

【詳細】

感覚型=学校秀才と見做し得る根拠の1つは、例えばエリートの集団である銀行。Myersは感覚型、特に外向性を伴った感覚型に関し、

♣しかし外向·感覚型、つまりES__タイプの生徒は、直観も内向性もごく僅かしか使わないので、シンボルが何の事やらさっぱり分からず、学校へ行く気もなくなってしまう程である。

と述べている。だが落ちこぼれとは正反対の人生コースが感覚型には待っている。日本の銀行は学校秀才の集積場の典型だが、Myersには以下のような記述がある。

♣都市銀行の課長の半数はESタイプである。日本の研究者は、Sタイプの堅実性と現実性について触れてから、「彼らは型にはまった義務にも耐えることが出来る。」と述べている。

情報源はこちら↓。MBTIが日本に導入されつつあった頃の研究である。

"型にはまった義務"からは落ちこぼれよりも寧ろ、学校秀才が想像出来る。学校とはカリキュラムの予め決まった場所だから、そこで高く評価されるのは教師の発言や教科書に書いてある事を権威だと思って信じ込み、淡々と与えられた通りの課題を消化する人間である。学問的関心に奔る余り教科書以上の難しい質問をする生徒は教師に敬遠される。もしESタイプが銀行のような職場に多いなら、ESタイプの特徴には多少なりとも学校秀才臭が現れているべきである。そこで4つのESタイプの内、直観から最も遠い外向感覚型(ES_P)はどうだろうか。Myersは以下のように述べている。

♣ある外向·感覚型の人は私に手紙でこう書いてよこした。「私が全く無関係な事柄について途方も無い量の事実を頭に溜め込んでいるのは間違いありません。しかも、もっと他の事にいつも関心をもっています。」

♣一番得意な勉強法は暗記である。いくつかの科目ではこれが強力な武器になるが、原理を理解しなければならない物理学や数学等では余り役に立たない。ある将校は、戦場に於ける部隊の巧妙な指揮で定評があったが、陸軍士官学校時代、戦術の試験で講義通り一字一句そのままに答えたため、危うく落第点を取る所だったという。

そもそも、学力の基本と見做されているのは記憶力であり、少なくとも高校迄の教育の現場では、原理について悠長に考える暇があればひたすら覚えろ、といった指導がなされている。これは、先ずそうした方法が教える際にも教えた結果の到達度を測る際にも楽であるからだ。次に見逃せない点だが、正しいか間違っているかを自力で考えようとする態度は今の日本文化では個人的な逸脱とされる。だからそうではなく、教師や教科書のような権威を素朴に信じ込む態度が道徳的に望ましいとされている。この点が暗記重視のもう1つの理由になる。従って"全く無関係な事柄について途方も無い量の事実を頭に溜め込んでいる"傾向のあるES_Pタイプは学校秀才の典型であるべきで、学力に於いて不利、とは信じられない。そして科目に依らず、丸暗記に基づく一字一句教えた通りの答案に対し大抵の教員は落第点ではなく最高得点を与える。

♣···機械類に対する本能的な感覚を持っていて、それがどう動くものなのかたちまち見抜いてしまう。···墜落した飛行機の残骸を詳しく調査して、航空機の設計上の目に付かないが致命的な欠陥を発見した政府の専門官など。

外向感覚型がもし本当に"機械類に対する本能的な感覚"を有するならば、工学やその他理科系の専門分野へ広く進出しても不思議ではない。但し、Myersの調査に於ける数値はそうではない。理学·工学で最も顕著に増加しているのは正反対のタイプ、即ち内向直観型(INTJとINFJ)であり、その増加比は内向思考型(ISTPとINTP)を上回っている。にも関わらず、そうした矛盾の解明を放棄し、結果や個人的信念を何の脈絡もなく並べるのは文科系の学問の悪弊だ。綾紫一連の「···が分からない」シリーズはかかる風潮への挑戦でもある。さて外向感覚型と同様、直観から遠い位置にある内向感覚型(IS_J)はもっと学校秀才肌で、ESタイプ以上に銀行員の世間的印象にも近い。Myersからまた引用しよう。

♣非常に良く勉強する。

♣忍耐力は人一倍強く、細かい事も決して見逃さない。

♣決まり切った単調な仕事にも大変良く適応できる。

学力の基本は記憶力だが、可能性としての記憶力を更に学力として顕在化させるには、長時間に亘るコツコツとした座業に堪える人柄が有利だ。

♣現在と過去とを比較するのが彼等の習慣でもある。このような資質は、物事を実行する場合、一貫した方針を立て、変更がないかどうかを監視したりするのに有益である。

こちらは学校秀才が社会人となって発揮する欠点、つまり前例に拘って自他の挑戦欲や新しい考え方を潰してしまう傾向と符合する。ところでこうしたIS_Jの学校秀才肌の要素は、思考を補助機能とするISTJにあっては益々先鋭化している。

♣また、何事にも厳密で、他人が見逃した諸々の事によく気が付く。

♣契約書は全てISTJタイプの人の目を通すべきである。彼等はそこに書かれた事を何1つ見逃さず、そこに書かれていない事を何1つ期待しない。

♣···また速記者としても理想的である。ある文書課長は、仕事への完全な適性を持った3人のオペレーターを選んだが、その理由として正確さ、持続力、集中力、そして社会的には陽の目を見ない仕事に満足出来る事を挙げている。

このような一連の記述から想像出来るのも、寸暇を惜しんで旺文社の豆単をこつこつと暗記する、まさに堅苦しい学校秀才肌の人物像である。細かい事も決して見逃さないから、数学の勉強では計算間違いは先ず起こさないし、英語の勉強では同じ綴りの単語が名詞として扱われる場合と動詞として扱われる場合のアクセントの移動も見逃さない。東大出身者の典型だ。なお、"社会的には陽の目を見ない仕事に満足出来る"という表現には要注意である。人をして学校秀才たらしめるエネルギーの1つが社会的野心だ。しかし学力は実社会の関門を通過する為の茶番的な指標であり、その後もただ使われるだけの立場ではそこそこ必要な能力だが、昇進するとその出番は消え、全体としての出世は処世術の巧拙で決まる。その程度の事実は世間知らずな学生でも薄々感じてるだろうから、社会的野心だけの者は直近に求められる能力と長期的に役立つ能力の矛盾を感じ易い分、決まり切った単調な勉強へは適応し辛いかも知れない。そうすると結果的に学校秀才であり続けられる学校生活最後の勝者は、案外、社会的な陽の目に頓着しない者かも知れない。なお当然ながら、内向的感覚を補助機能とする外向型(ES_J)にも、学校秀才の臭いがある。先ずESTJに関し、

♣事実本位で実際的、受容的で、細部にこだわり、決まり切った単調な仕事も嫌がらず、機械等を扱うのが器用で、現在の事や身近な事に関心がある。思慮深く見えるのは、直観の入り込む飛躍するような思考ではなく、地道な思考をしているからである。

それからESFJに関し、

♣ESFJタイプの人は、事実本意で実際的、因襲的、饒舌で話し好き、そして立派な家や立派な家具等、所有欲が旺盛である。

♣全てのタイプの中で、ルーチンワークに最も適応できるのがこのタイプである。

とMyersは述べている。言葉を抜き出すならば、"細部"、"単調な仕事"、"思慮深く"、"地道"、"因襲的"、"ルーチンワーク"は感覚によってもたらされた傾向だろうが、やはり学校秀才らしさと符合する。それでは感覚型=学校秀才を示唆する箇所と相補的な、直観型=非学校秀才を示唆する箇所はないだろうか。と思ってMyersを眺めると、どうも内向感覚型の正反対、即ち外向直観型(EN_P)は、学校の勉強には向いていないようだ。

♦興味のある事には精力的であるが、それ以外の事はなかなか行う気になれない。

♦決まり切った単調な仕事は嫌いである。

学校の勉強は記憶中心の決まり切った単調な作業だから、この外向直観型に関する記述はADHDか境界性人格障害、ではなくとも、集中力に欠けた勉強嫌いを思い起こさせる。本当はやれば出来るのかもしれないが、だらしない性格故低い成績に留まっている子供は、外向直観型だ。そうした傾向は、

♦インスピレーションを全く必要としない単調な仕事にはひどく不満を感ずる。

といった具合で、内向直観型(IN_J)にも継承されている。そして直観が補助機能である場合にも、単調な仕事を嫌がる傾向が現れる。その1例として外向思考型ENTJに関しては、

♦ENTJタイプの人は、直観を要しない仕事に満足する事は殆どない。···その関心は細かい手続きや事実にはなく、広大な計画等にある。

という記述がある。概括的な計画を立てるのは得意だが、詳細に亘った計画を立てるのは不得手な人柄だ。丁度、細かい金の出入りには詳しいが、そこから使い方は健全か、といった潜在的な傾向を見抜けない、つまり木を見て森が分からぬ学校秀才肌の人間とこのENTJとは正反対である。勿論、直観型にも知的能力にまつわる長所はある。後で直観型が特にアカデミックな学の為の学の場で増えている事を述べるが、外向直観型に対する

♦何よりもインスピレーションを重視し、事業、冒険、探検、研究、発明、計画等、あらゆる機会を捉えて、確信を持ってこれを追い求める。

という記述や、内向直観型に対する似た部分

♦インスピレーションを他の何よりも重視し、自分で選んだどのような分野に於いても最善を尽くすべく、自信を持ってこれを活用する---科学、工学、発明、政治や産業、社会改革、教育、文学、心理学、哲学、宗教等に於いて。

には"研究"、"発明"、"科学"等の言葉があり、ここから直観と知的能力との関連が想像出来る。そしてこの傾向はINTP、先程挙げたENTJ、INFP、ENFJ(何れも補助機能が直観)の記述にも滲み出ている。即ち、Myersは今挙げた4タイプについて

♦INTPタイプは、科学、数学、経済学、哲学等の分野の学者、理論家、抽象的思索者に向いている。全てのタイプの内で、おそらく最も知的に深い。

♦ENTJタイプの人は···主として、現在を越え、或いは、明白な物、誰もが知っている事等を越えた可能性に関心を持つ。直観は新しいアイデア(すぐに利用出来るかどうかに関係なく)に関する知的興味や好奇心を高め、理論を捜し求め、複雑な問題や洞察力、ビジョンを好み、長期的な可能性や成果に心を寄せる。

♦INFPタイプの人は、カウンセリング、教育、文学、美術、科学、研究、心理学等、人間の可能性を扱う分野で優れている。科学者が含まれる事を意外と思われるかもしれないが···INF_タイプの人間は、INT_タイプの人が思考による分析で苦もなく発見する事を、直観で捕まえるのである。

♦ENFJタイプの人は、新しいアイデア等に対する好奇心が強く、本を読むのが好きで、一般に学問的関心もあり、理論やビジョン、深い考察等を抵抗なく受け入れ、目前の自明の知識を越えた新しい可能性に対する想像力を持っている。

と述べていて、どのタイプも極めて知的。やはりMyersのいう通り、直観型=学校秀才としたい誘惑に、読者は駆られてはいないだろうか。だが注意してほしい。"直観型が科学者に向いている"とは"科学のプロに向いている"という事であり、並の人よりもちょっと詳しい程度の"科学記者に向いている"のではない。そしてビジネスの世界でも何処でもそうだが、抜きん出た専門家として知的世界に生きるならば、物事の背後にある理論を考える力だとか、すぐにどうなるか分からないアイデアに対する好奇心だとかがなければ、野垂れ死にしてしまう。而るに学校での勉強とは繰り返しになるが記憶であり、興味が持てようとそうでなかろうと関係なく、必要な科目に亘って、並の人よりもちょっと多い程度の既存の知識を万遍なく詰め込む反復熟練式の作業である。従ってそこでは正確さ、持続力、集中力、そして社会的には陽の目を見ない単調な作業に満足出来る事が要求されるが、逆に直観型を特徴付けている種類の知的関心は寧ろ邪魔である。この他、直観と指導的資質との関連を示唆する、こんな話もある。

♦ある公益事業会社の課長級或いはそれ以上の、22人の会計士の内、直観型は僅か3人で、その3人の内誰1人として、自分の職場に満足していなかった。

ここから会計とは、インスピレーションを余り必要としない単調な仕事である事が分かる。まぁ、会計は世間的印象からして、学校秀才向きだ。

♦···先ず、経営者タイプの直観型(ENTJ)が、会計検査部長に任命された。彼の大事な仕事は、会計検査業務を正確に行なう事ではなく、部内をまとめ、仕事のやり方を改善する事であった。2年もしない内に、彼は別の会社から会計検査官として引き抜かれた。

正確さが重要ではない、と迄はいわないが、"部内をまとめ、仕事のやり方を改善"······これは指導的地位にある、またはそういう地位に就く可能性のある者には昔から、強く求められる資質である。そしてこのENTJ氏はそうした役割にぴったりだったが、逆に、典型的な学校秀才は"会計検査業務を正確に行なう事"に悦びを覚え過ぎる余り、指導的な役割には尻込みするか、或いはそうした役割を俺はできる、と思い込んで引き受け、結局自滅する場合が殆どだ。表面的なステータスへの憧れはあるとしても。しばしば学校秀才が実社会で役立たずだとされる理由がこれである。そうすると単調な作業への適性の面で有利で、長所も短所も含めた人柄の面でも学校秀才らしさに符合する感覚型が直観型に比べ、何故実際には学力面で不利なのか。Myersは明確な答えを用意している。先ず直観型に関する記述。

♦これら全ての直観の現れ方に共通するのはスキージャンプのような飛躍である。

♦直観型人間は知能を「理解の速さ」と定義して、自分達に都合のいいように解釈しようとする。

♦問題を電光石火で無意識に問い合わせると、無意識は猛スピードでこれを処理し、ポンと答えを出す···これが直観型のやり方である。

こうした記述から想像出来る人物像は、必ずしも専門的知性に恵まれているとは限らないが、少なくともスピードには優れた、テキパキと仕事を片付ける有能なビジネスマンである。従って"部内をまとめ、仕事のやり方を改善する"才能があってもなくても、即断即決に強い事だけは確かだから、指導的地位に昇るには有利だ。次に感覚型はどうか。

♣感覚型の子供は知能テストの問題をゆっくりと何度もよく読むことになるので、直観型の子供よりも回答する問題の数が少なくなる。

♣「ええ、私はいつも問題を3、4回読んでいます。そうしないと気が済まないんです。」···自分が理解した事をはっきり確かめるために読み返すのである。しかも答え方もゆっくりしていて、それが不利になる。···今度は問題を1回しか読まずに答えた。···2回目のIQは、最初より10点も高かったのである。

♣速く理解する事ではなく、正しく理解する事が彼らの基本的な長所であり、これを抑えるのではなく、寧ろ大事にすべきなのである。

♣感覚型の学生が、物事をよく確かめるという自分達の原則に反する事なくその能力を発揮できるのは、より正しい答えが求められている場合である。

♣当意即妙というのは彼等の流儀ではない。彼等は、知性を、「理解の健全さ」、事実を基に確実な結論を出す事と定義する。

こちらからは派手ではないが、手許の仕事をきちんとこなす、慎重で着実な人柄が想像出来る。ここ迄来れば、もう明らか。上の♣で示した感覚型の2番目の証言で顕著に現れているが、直観型が学力面で有利な理由はテストを受ける際の反応の速さだ。但しそれでも疑問は残る。仮に感覚型=正確さ志向、直観型=速さ志向とすれば、実社会ではどちらも重要であるが、やはり学校に比べれば拙速が尊ばれる。とすれば直観型は感覚型に比べ、学校でもさる事ながら実社会ではなお一層、優位に立つ筈だ。だがMyersは

♣経験から貴重な物を沢山学ぶ事が出来、学校よりも社会で能力を発揮する。

という言葉を直観型ではなく、外向感覚型に与えている。もう1つの疑問は物事の原理原則に対する理解の深さの違いだ。

♣感覚型の子供は、直観型の子供より注意深いので。簡単な計算はよく出来る。しかし代数や文章による問題になると、多くの子供は、一体何を計算すればよいのか分からなくなる。12歳のある少女は、百分率の問題を出されてこういった。「出来たわ。3通りのやり方をしたけれど、どれが正しいのか分からないの」

♣直観型の子供が物を洞察によって学ぶのを好むのに対し、感覚型の子供は慣れ親しむ事によって学ぶほうを選ぶ。彼等が光るのは、歴史、地理、社会科、生物のように具体的な事実が沢山含まれるような科目であり、一般的原理を基にした科目はどちらかというと苦手である。

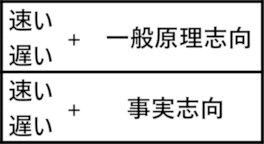

こうした差が何故、感覚型と直観型の違いである速さと関係するのか、綾紫には分からない。即ち、

という4通りの組み合わせがあり得るが、何故、最初と最後だけで中の2つがないのか。なお速さは度外視してもなお、上の薄紫の部分をそのまま認めるならば、またまた実社会では直観型が有利、と考えざるを得なくなる。即ち、学校で出される問題が既存の、誰か過去の偉人が回答を見つけ出した問題であるのに対し、実社会で出される問題はそもそも考える意義があるのか、答えは見つかるのか、見つからないとしても次善の対応策はないのか、といった調子で幾重にも及ぶ思考力を要求するような問題である事も多いが、そうした状況では原理をきちんと理解できている者が活躍する。この点、上の薄紫の部分の特に最初の言葉は実社会で無能ぶりを曝け出している学校秀才そのもの。ちょっと書き換えてみよう。

♣課長、出来ました。今度の新型車でバンパーが障害物にぶつかった際の変形挙動ですが、適当な公式で正確に計算した所、3通りの答えが出ました。しかし私にはどれが正しいか分かりません。

どうも公式の意味や適用限界を考えていないようで、これでは全く話にならない。となるとやはり、実社会では直観型が有利、と考えざるを得ない。勿論、Myersがいうように感覚型向きの職業、例えば銀行員、は沢山あるが。以上まとめると、Myersの"人間のタイプと適性"から綾紫は、

♣学力面では感覚型が細かい所への集中力等で有利

♦実社会では直観型が指導力や応用力で有利

という部分を抽出した。多少、学力や実社会の何たるかの定義に関して主観的ではあるにしても。而るにMyersは

♦学力面では直観型が言葉の解釈の速さ故有利

という発言を随所でしている。従って綾紫の印象とMyersの証言との食い違いは、実は単なる綾紫の思い過ごしだったかもしれないし、日米の教育方針の差が産んだ事実かもしれない。そうした追究は調査能力のある専門家に任せるとして、感覚型と直観型のもう1つ、別の面を紹介する事で、第1部を終えよう。下の表2は大学(院)生の直観型の比率だ。

そうすると文科系では直観型の数値は実践的な手段としての学問(商経学)で低く、逆に学問とは言い難いが、最も浮世離れの印象の強い美術で高くなっている。理科系大学(院)生、即ち理学と工·医学の差もまた然りだが、数学や物理学や化学、電子工学、機械工学、情報工学等分野別のデータがあれば、もっと分野の個性の違いが明瞭になったであろう。どうやら直観型は学力に優れているに留まらず、生活の手段とは対立する意味での純粋な学問にも惹かれているようだ。次回ではこうした違いや、Myers等の記述にある直観と決断力の類似性にも触れながら、何故、Myersの証言と綾紫の印象が食い違うのか考察しよう。

[1]I.B.Myers著、大沢武志·木原武一訳、人間のタイプと適性、リクルート、1982。MBTIの原典。

[2]D.Keirsey、Please Understand Me 2、Prometheus Nemesis、1998。Keirseyの最新作。

[3]R.R.Pearman、S.C.Albritton著、園田由紀訳、MBTIへの招待(原題 I'm not crazy, I'm just not you: the real meaning of 16 personality types)、金子書房、2002。

[4]D.Keirsey·M.Bates著、沢田京子·叶谷文秀訳、人間x人間 セルフヘルプ術、小学館プロダクション、2001。Please Understand Me初版の訳。

[5]木原武一著、性格の研究、PHP文庫、1997。