MBTI:感覚と直観が分からない ~S/N特性と学力・決断力 後半~

【概要】

本稿は、前回の投稿を受け、直観型=高学力とするMyers[1]の証言がアメリカ文化の特殊事情に由来するものであり、日本では感覚型→決断力の欠如→安定した確かな未来への希求→高学力、との仮説を完成に導くものである。

【詳細(前回からの続き)】

概要の通り、本稿は前回

の続きである。noteでは色やフォントによる多彩な表現が困難な為、"♦"で直観型、"♣"で感覚型に関する記述である事を示す。両方に跨る事項は"♣♦"で示す。前回に於いては、Myersの証言とは異なり、どうも感覚型に学校秀才を感ぜざるを得ない、との綾紫の考えを示した。感覚型の学校秀才臭は、特に判断的態度と重なった場合、他の著者も指摘する所になる。例えばPearmanとAlbritton[3]は感覚機能と判断的態度を持ったSJタイプがその内なる世界と関わっている時の様子を

♣現実的な意思決定者

♣しっかりした

♣頼れる

♣秩序を求める

♣曖昧さを嫌う

♣安定した

♣常識に合わせる

♣細かい事に厳密な

♣道徳を大切にする

♣保守的な価値観を大切にする

♣自分が「正しい」と思っている事を行なう

のように挙げているし、MBTI界の異端児Keirsey[4]もこの点は同様で、SJタイプの1つ、ISTJに関し、

♣···ISTJ型の子供は素直でおとなしく、親や教師の喜びの源になる。

♣非常に辛抱強い性格で、信頼が置ける人物だ。

♣ISTJ型は大袈裟な科白、派手な服装、飾り立てた家庭等を嫌い、信用もしない。虚飾を忌み嫌い、整然とした機能的な家庭や職場環境を好む。

と述べている。こうした特徴は学力そのものではないが、学力を身に付けるのに必要な地道な集中力や忍耐力とは相関していると考えるのが自然である。だから、SJ的な若者は仮に今、低成績でも、親·教師の眼には今時珍しい立派な模範人物に映り、将来、勉強も伸びるだろう、と思って貰える。それから"人間のタイプと適性"を翻訳した木原武一が独自に有名人のタイプ分けを行なった"性格の研究"[5]は明智光秀、石田三成をそれぞれISFJ、ESTJとしているが、この2人、現代人が抱く印象で判断する限り、戦国武将としては1、2を争う知性派だ。さてSJタイプは判断型である。従ってMBTIの公式論を信ずるならば、SJタイプは決断力に優れているはずである。しかし上に挙げた特徴から決断力は読み取れないし、明智光秀や石田三成も織田信長(木原武一はENTPとしている)に比べれば、綾紫の眼には優柔不断な文弱者に映る。寧ろ、綾紫が最も決断力を感ずるMBTIの因子は、直観だ。PearmanとAlbrittonはこんな事をいっている。

♣♦ドロシーは彼女の今迄の視座から抜け出し、新しく見聞きする事ばかりの世界に送り込まれる(感覚機能)。そして、脳みそが欲しいと訴えるかかし(思考機能)に出会い、心が欲しいブリキの男(感情機能)と遭遇、そして未来と向き合う勇気が欲しいライオン(直観機能)と出会って、一緒に旅をするようになるわけだ。

直観が勇気に擬えられているが、決断力、勇気、度胸、肚、胆力等はほぼ同義語だから、決断力と直観を同一視すれば、実はMyersの"人間のタイプと適性"は、すらすら読めるようになる。例えば

♦これら全ての直観の現れ方に共通するのはスキージャンプのような飛躍である。

とあるが、この文は決断力の現れ方そのものである。そして決断力がある、と評されるには決断の速さが速い事と共に、決断の内容が危険を顧みず困難な側に傾いている事、の2つが必須だが、後者に対しては、

♦このような訳で、思想や行動の改革者、先駆者には直観型が多い。植民地時代の初期のアメリカでは、新世界の可能性は感覚型人間よりも直観型人間を多く惹き付け、潜在的な選択要因が増大した。アメリカの植民地は大勢の直観型人間を引き寄せ、大部分の感覚型人間はイギリスに残ったのだと考えれば、両国の国民性の違いが有る程度説明出来るのである。イギリス人に見られる、堅実性と保守性、忍耐強さ、ゆっくりと午後の紅茶を飲みながら週末を楽しむ習慣等は、自分達の世界をあるがままに受け入れ、尊重する感覚型に属している。これに対して「アメリカ的個人主義」や「ヤンキー気質」、「より大きく、より優れたもの」を有難がる習慣等は、絶えず新しい可能性を求める直観型人間に特有のものである。

という部分が答えになっている。内向感情型は余り決断力に恵まれたタイプではないが、それでもISFPとINFPを比較して

♣♦現実と理想の齟齬は、直観によって明るい未来を切り開いて行こうとするINFPタイプよりも、直面する現状を良く知っているISFPタイプのほうがより深刻に感じる。

と述べている箇所を見れば、直観面で優位に立つ事が自信を生んでいる様子が分かる。これはINFPをなんだかんだといっても社会不適合1位とする

の解釈とは矛盾する。他にも社会不適合ではなく生きづらい、とする意見もある。

自分自身がIFとは思えないのでこれ以上の考察はできないが、これは長期的な課題とする。ここでもう1度PearmanとAlbrittonを引用する。

♦また、直観機能を尊重する人は、大抵の場合、最初からある程度理屈抜きにして信頼できる事を求めているものである。情報が正しいか誤っているかを実証する感覚機能とは異なり、直観機能は、AからいきなりDへと飛躍する事を要求する。この場合多分BとCは後でもいいかもしれないのだ。

という部分、何処か、俺が鴉は白いといえば白いんだ、だから黙って俺について来い、と主張して譲らない男臭い頑固者を連想させる。そこで後回しにしていた、直観=決断力と見做せる場合に必須の速さだが、Myersを読み返すと、丁度前回で引用した直観型と感覚型に関する箇所

♦直観型人間は知能を「理解の速さ」と定義して、自分達に都合のいいように解釈しようとする。

♦問題を電光石火で無意識に問い合わせると、無意識は猛スピードでこれを処理し、ポンと答えを出す···これが直観型のやり方である。

♣感覚型の子供は知能テストの問題をゆっくりと何度もよく読むことになるので、直観型の子供よりも回答する問題の数が少なくなる。

♣「ええ、私はいつも問題を3、4回読んでいます。そうしないと気が済まないんです。」···自分が理解した事をはっきり確かめるために読み返すのである。しかも答え方もゆっくりしていて、それが不利になる。···今度は問題を1回しか読まずに答えた。···2回目のIQは、最初より10点も高かったのである。

♣速く理解する事ではなく、正しく理解する事が彼らの基本的な長所であり、これを抑えるのではなく、寧ろ大事にすべきなのである。

♣感覚型の学生が、物事をよく確かめるという自分達の原則に反する事なくその能力を発揮できるのは、より正しい答えが求められている場合である。

♣当意即妙というのは彼等の流儀ではない。彼等は、知性を、「理解の健全さ」、事実を基に確実な結論を出す事と定義する。

が、そっくりそのまま速さに対応した記述になっている。正に決断力のある者と、そうでない代わりに緻密さに恵まれた者との違いだ。即ち決断力に恵まれた直観型が自分を信じてどんどん先に進むのに対し、感覚型は物事を慎重に確認しつつ、ゆっくりと動く。従って速さ優先の学校は(実社会の荒っぽい階層はもっと早さ優先だが)どうしても直観型を良しとするが、速さよりも正確さが要求される場面では、感覚型が活躍する。

♣感覚型は思慮深く、用意周到で、正確さを大切にするので、立派な会計員、給料支払い係、航海士、統計員になれる。

といった具合だ。結局、Myersが指摘する教育に於ける感覚型と直観型の違いは、直観=決断力と見做せば決断力には速さの要素がある、という意味で多少は分かりやすくなる。だが人間の精神を知·情·意に分類する観点からいうと、これまでの議論は感覚と直観の知、即ち能力に類する部分を扱っているのみであり、情·意、即ち動機の面に触れないのは如何にも不足である。一体何故、人は学校秀才である事に、価値を置かざるを得ないのか。ここで重要な事は、MBTIの創始者I.B.Myersが現代の日本人ではなく、19世紀末ぎりぎりに生まれたアメリカ人である事だ。これからは綾紫の完全な空想になるが、Myersがこの世を駆け抜けた頃の富強の大国アメリカに於いては食うに困らぬ安定した人生コースの選択肢が一杯あり、必ずしも大学への進学に対し、従って学力に対し、現代日本に於けるような思い入れは存在しなかったのではなかろうか。従ってMBTIができた頃ののアメリカで「大学へ行く」或いはその為に「一生懸命勉強する」事は、何らその後の安定した人生を保障する物ではなく、現代日本では芸術家や芸能人、プロスポーツマン、プロ棋士等、己の才能にのみ頼って生きる人生を目指すような、どちらかと言えば一般庶民には無縁な絵空事として受け取られていたのではあるまいか。その上、アメリカには知性派が軽蔑されるマッチョ国としての側面もある。そういえば、昔の日本も、学問をすれば商売に身が入らなくなる、といった具合で単調な作業に対する適性とは異なる真の意味での知性に対しては、軽蔑感を抱いていた筈だ。それならばアメリカに於ける直観型が何らかのきっかけで知的関心を持った場合、感覚型に比べ、自分自身を押し通す点では有利だ。リスクの多い決断ができるのが直観型だからだ。Myersは感覚型と直観型の差をこんな風にも描いている。

♣···他人が持っている物を持ちたがり、他人がする事をしたがり、物理的環境に非常に依存する。

♦他人の持っている物やする事には全く無関心で、物理的環境はあまり気にしない。

感覚型が"決断力に欠けている"、とすれば、その埋め合わせとして他人を真似る事は大いにあり得る。だからマッチョ国の感覚型は仮に知的関心を持ったとしても、周囲の価値観に流され何時の間にか知性を軽視する立場に立っている。この点、直観型は周囲に流されず、独自の価値観を保ち続け、少数派の人生行路を歩む事が容易にできる。要するに心理的観点では、感覚型が文弱派、直観型がマッチョ派だ。その一方、知的関心の種は、感覚型も直観型も平等に有しているだろうか。それは知的関心の定義によるが、少なくとも現代の学問らしい学問、即ち単調な作業でも太古の聖賢の道をそのまま歩む事でもなく、知識それ自身を進歩させる事に関心を持つタイプは、やはり直観型ではなかろうか。そもそも知識を進化させる行為は、一種の決断である。何故ならば基礎科学に於いて法則を演繹的に証明する場合、殆ど無限の理論的な可能性の中から袋小路に入らないよう、1つの道を選ばねばならないし、帰納的に証明する場合、もうこれで真実と思っても大丈夫だ、と何処かで飛躍せねばならない。となれば学問的才能は、日常語としての決断力からは程遠いが、やはり決断力の1つの表れ方だ。この点は応用科学の場合でも同様で、1つの目的を達成するのに役立つと思える多くの途が本当に使い物になるか、常に迷い、考え抜いて決める事が要求される。但し基礎科学に比べると考える為の手順が明瞭で、その分、個人的な裁量の余地は小さいかもしれない。逆に芸術は拡散的思考の産物とも称される。しかし、自由な素材や技法を駆使して過去になかった1つの作品を造る、という意味では芸術を造る過程は、学問以上に個人に任された選択の連続である。とすれば芸術的才能も広い意味での決断力ではあるまいか。そして決断力と直観が同一視できるならば、前回の終わりに示した表2の分布も納得できる。高校までの勉強はで述べたように、綾紫の考えでは感覚型の得意技である。しかし大学進学、そしてその後の人生全体を考慮するならば、直観型が寧ろ学問的関心を保持し易く、従って本来不向きな"勉強"も何とか我慢してやり遂げる確率が高くなる。

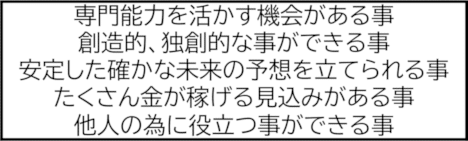

翻って日本ではどうか。丁度今ここでこれを書いている綾紫も現代日本の一員としてその価値観からは逃れてはいない。そもそも日本に於いてステータス性を感ずる職業としては、医師、弁護士、中央官庁の上級公務員や銀行のような比較的安定している(と思われている)大企業の幹部等が挙げられる。そしてこの価値観を反映してか、文科系と理科系、それぞれ最もステータス性のある学部が法学部と医学部だ。ステータス性の理由は何か。Myersによれば法学部と医学部の直観型の比率は59.2%·53%で母集団の数値(色んな意見があるが、約15%~40%)を上回っているから、専門の法曹や医師も然りであろうと想像できる。だがそれはアメリカの数値であり、日本では医師·弁護士は自由業だが、自由業としては異例の引っ張り凧で食いはぐれの無い印象が強い。勿論、中央官庁や大企業は安定した組織の代名詞である。こうした印象は今の時代、印象でしかなく、安定性を最優先すればもっと他のおいしい生きる道もあるかもしれないし、それに安定性だけに憧れる若者が実際の仕事で使い物になるかどうか、といった疑問もあるが、ここでは印象を指摘するだけで充分だ。即ち、戦後の混乱を体験した日本人には安定性への強い願望があり、この願望から安定して稼げる職業が望ましい職業だ、との価値観が生じた。そして仕事の安定性が、良し悪しを判断する価値観となって食う為の深刻さから独立。だから今の日本では安定性の度合いで職業の貴賎を勝手に判断したり、安定性により近い位置にいる若者を中身以上に高く評価したりする傾向が残っている、とは考えられないだろうか。そして安定した人生を強く求める若者程、社会的関門を通過する為、熱心に勉強する、と。Myersは理想の仕事に関する条件

に関し、

♣5つのタイプの人が安定した確かな未来を選んだが、何れも感覚型であった。

ともいっているが、安定性を媒介とすれば日本に於ける学校秀才は感覚型になる。一方、

♦8つの直観型の内7タイプは、「専門能力」か「創造性、独創性」の何れかを選んでいる。

ともある。日本では、創造性、独創性を云々するのは日常生活の重みを知らぬ甘ちゃんのやる事、専門能力を云々するのは青臭い身の程知らずのやる事、と見做される。誰か馬鹿者が挑戦しなければ、創造性も独創性も専門能力も生まれないのだが、安定性を重視する価値観は一歩進んで感覚型の特徴全般を良しとする傾向となり、新奇性にはよろめかない堅実さ、型にはまった義務への忍耐力、細かい事も決して見逃さない注意力等は単なる能力の水準を越え、人間性の価値そのものとして高く評価される。こうした食えない体験が遺した価値観とは無関係だが、日本人の心情としてどうしても、ノーベル賞を獲得するような物理学者より、有職故実に詳しい平安文化の専門家に対してもっと、知性を感じてしまうのではあるまいか。即ち、新しい知識を作る為の思索や実験よりも、古い知識を死守する為の収集と整理が知的活動だと(尤も実際には、例えば高松塚古墳やキトラ古墳の保存等、余り熱心に行なわれているとも思えぬが)。勿論、そのような調子ではスピード感で不利な上、何れ行き詰まり、"部内をまとめ、仕事のやり方を改善"するような業務では転んでしまう事は前回述べた通りだが、採用段階から初歩的な仕事までであれば学校秀才が有利である。

【結論】

それではまとめに入ろう。直観を決断力、と見做せば、直観は決断の速さとして、そしてその内容がどちらかといえば現状維持よりもリスクへ挑戦する側に傾く傾向として現れる筈である。よって先ず第1に、理解や思考の速さが重視される学校では直観型に分があり、特にテストを受ける場面では大きな差が生ずる。次に決断の内容だが、MBTI成立時のアメリカでは食うに困らぬ安定した手段が一杯あり、大学進学によって開かれる人生は今の日本人が抱く印象と異なるハイリスクな路だった、と仮定すれば、そうした決断ができる直観型が知的関心に勝るように映るのも頷ける。Myersはこの点を重視している。而るに感覚型は細かい事を忍耐強く扱う面で優位に立っている。また戦後の食うや食わずの時代を経験した日本では、そもそも一生懸命勉強しなければ、という意識の背後には、大企業·中央官庁といった安定した人生航路への社会的な憧れがあるが、これは感覚型の価値観である。従って日本では感覚型が学校秀才になるが、これが綾紫の抱いているMyersとは正反対の印象の理由である。そしてもし綾紫の印象が事実ならば、日本に於ける感覚型主導の価値観がある時期迄の日本に工業製品の優れた品質や鉄道の時間が正確であるといった規律をもたらした事は確かだろうか、その副作用に目を転ずれば、ファッションや歌の流行等を超えた大きな時代の変化への適応を困難にしてしまった事もまた確かだ。

[1]I.B.Myers著、大沢武志·木原武一訳、人間のタイプと適性、リクルート、1982。MBTIの原典。

[2]D.Keirsey、Please Understand Me 2、Prometheus Nemesis、1998。Keirseyの最新作。

[3]R.R.Pearman、S.C.Albritton著、園田由紀訳、MBTIへの招待(原題 I'm not crazy, I'm just not you: the real meaning of 16 personality types)、金子書房、2002。

[4]D.Keirsey·M.Bates著、沢田京子·叶谷文秀訳、人間x人間 セルフヘルプ術、小学館プロダクション、2001。Please Understand Me初版の訳。

[5]木原武一著、性格の研究、PHP文庫、1997。