医療従事者の待遇(処遇)改善に思うこと

2024年9月19日、衆議院議員の小泉進次郎氏のX(旧Twitter)の投稿が、われわれリハ専門職の間で話題になっています。それは、現場のリハ専門職と意見交換を行い、リハ専門職の待遇改善に対してスピードを上げて対策を打ちたいという意思表示を示した投稿でした。

昨日19日は、理学療法士の皆さんが働く現場を視察し、意見交換をしました。

— 小泉進次郎 (@shinjirokoiz) September 20, 2024

現場の皆さんのお話を聞き、改めて待遇改善の必要性を痛感。以前に比べれば状況は改善しつつあるものの、現場の実情に追いつくために、よりスピードを上げて対策を打っていきます。… pic.twitter.com/S49w6YdXYC

この投稿の内容は、われわれリハ専門職にとっては、とてもありがたい内容に感じました。薄給であるが故に、リハ専門職がその職務のやりがいを唱える一方で、なり手を自ら抑制するような発信をSNS上で散見します。

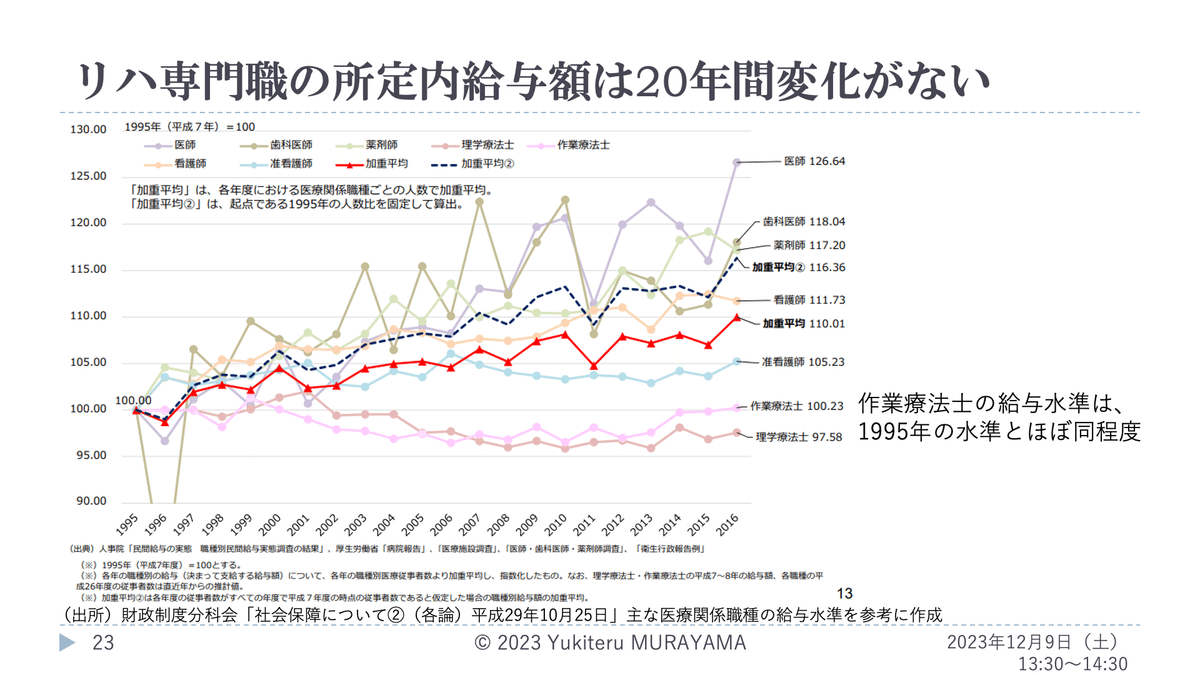

事実、リハ専門職の給与水準は、他の医療従事者が上昇基調にある中で20年間変化がありません。この間、消費者物価指数は上昇しているにもかかわらず給与水準に変化がないのは、たしかに眉をひそめざるを得ません。

ところで、リハ専門職の待遇改善をどのように推し進めるのかの具体策が気になります。

近年、診療報酬の枠組みを通して医療従事者の処遇(待遇)改善が行われ始めました。しかし、この方法には2つの大きな欠点があると感じます。それは、特定の職種に限定したことと、賃金の引き上げ割合を定めたことです。

2022年に看護師と看護補助者から始まった処遇改善は、2024年から”ベースアップ評価料”として、その賃上げ対象の職種が以下のように拡がりました。

看護職員、病院薬剤師その他の医療関係職種(40歳未満の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師、事務職員、歯科技工所等で従事する者を除く)

しかし、事務職員を含む多職種による協働で成立している医療産業では、職種を限定した賃上げは好ましくないと考える病院も多くあります。

日経ヘルスケア(2024年7月号)によると、大阪府私立病院協会に所属する十数施設の幹事病院では、約7割の病院が全職員を賃上げの対象としています。つまり、ベースアップ評価料で得られる以上の賃上げの原資は、病院が持ち出しで支給しているのです。

一方、2024年9月18日、「2024年度 病院経営定期調査」の緊急速報を3病院団体(日本病院会、全日本病院協会、日本医療法人協会)が公開しました。これによると、病院の経営状況は急速に悪化しており、このままでは地域医療に影響が出る恐れが高いとする内容でした。そのような状況の中、「病院が持ち出しをしてまで、定められた割合の賃上げをする必要があるのか」という懸念から、ベースアップ評価料の届出を躊躇する病院もあるようです。

以上のように、現行の医療従事者の待遇改善のための対策はうまくいっていません。リハ専門職の待遇を改善するためには、そのための原資が必要となりますが、原則、医療費は公定価格であることや、仕入れで支払う消費税を売り上げに転嫁できないというボトルネックなどが、その確保を困難にしています。

地球上で誰も経験したことのない我が国の少子高齢人口減少社会には、高い向上心と専門性および人間性を有したリハ専門職の持続的な確保は不可欠です。リハ専門職の待遇の改善、あるいはそれに代わるようなリハ専門職の魅力を高める実現可能な具体策が1日も早く示されることを待ち望んでいます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

いいなと思ったら応援しよう!