【ヨロン島】ヨロンのパワーカルチャーおもしろすぎる

【ゆんぬんちゅ<ヨロンの人>④ 地主神社 沖道成さん】

神主さんの1日

「地主」と書いて「とこぬし」と読む。

神主のミチナリさんの1日は、お祈りから始まる。

5:00、おコメとお塩とお水を神前にお供えして、お祈りする。

そのあといったん自宅に帰って、身支度をして、

7:30に出社。神社だから出社。

午前中いっぱい、掃除をする。

拭き掃除掃き掃除、草刈り、庭木の伐採、

大工仕事までやるときもある。

お昼は自宅に帰って食べる。

午後は社務所で事務仕事。

神社本庁に提出する書類をつくったり、

帳簿をつけたり、お賽銭を金融機関に持っていったり。

けっこう作業だったり事務に時間をつかって、あんまり祈らない?

「月10回、月次祭(つきなみさい)をやっていますし、

地主神社のほかに、琴平神社、高千穂神社も管理してます。

それぞれ20分ほどお供えのときに祈ってます」

60分祈っている。

お祈りは「感謝」

お祈りとは、

「みなさんがコロナにかかりませんように」

とか、

「高校に合格しますように」

とか、神頼みのことですか?

「違います」

きっぱり。

「オヤジ(沖家寿さん=地主神社の宮司)の言葉を借りれば、

お供えそのものが神様への祈りである、と。

土があってこそのおコメであり、

水があってこそのおコメであり、

自然界のあらゆるものがおコメに結集している。

それらを『ありがとうございます』とお供えするのが祈り、です。

つまり、祈りとは『感謝』です」

神様よりご先祖さま

祈りのほかに、七五三参りや厄払いも神主の仕事だろう。

「そうです」

七五三や厄払いの仕事が入ると、

午前中の掃除をちゃっちゃと終わらせることもあるという。

「でも、数的にはそんなにないです。一年に数える程度でしょうかね」

少子化の影響?

「じゃないです」

きっぱり。

「ヨロンでは、ご先祖さまが一番の拝みの対象なんです。

土地の神様よりも、ご先祖さま。

七五三でも厄払いでも、ご先祖さまを拝んでおけばオールOK!みたいな(笑)」

ヨロンの家庭には仏壇がない。

「神棚ですね。神棚にご先祖さまをお祭りしてます」

なるほど。

「神棚に<鏡>があるじゃないですか」

ありますね。

「あれ、普通はあそこには天照大御神がいらっしゃることになっているんですが、

ヨロンの場合は、鏡にはご先祖さま、なんですね」

天照大御神を追い出してご先祖さまを入れる。

ヨロンのカルチャー、おもしろすぎる。

ヨロンカルチャーといえば、ミチナリさんはヨロンの歴史にも詳しい。

よく勉強している。

インタビュー中にも

「すいません。それよく知りません。勉強してきます」

という場面があった。

神職の格付けについて聞いているとき。

神職には、

権禰宜(ごんねぎ)→禰宜→権宮司(ごんぐうじ)→宮司という格付けがある。

会社でいえば、権宮司は平社員から課長あたり、

禰宜で部長になり、宮司で社長に。

とはいえ、給料が上がるわけではない。

霊的パワーが強くなるわけではない。

じゃあ何が変わるのか。

「袴の色です」

と。

ハカマの色?

「そうです。わたし権禰宜は水色。禰宜は紫、宮司になると紫に紋が入ります」

紋? 家紋ですか?

「いや、神社の紋で、桐です。ちょっとオヤジの写真を見てみましょう」

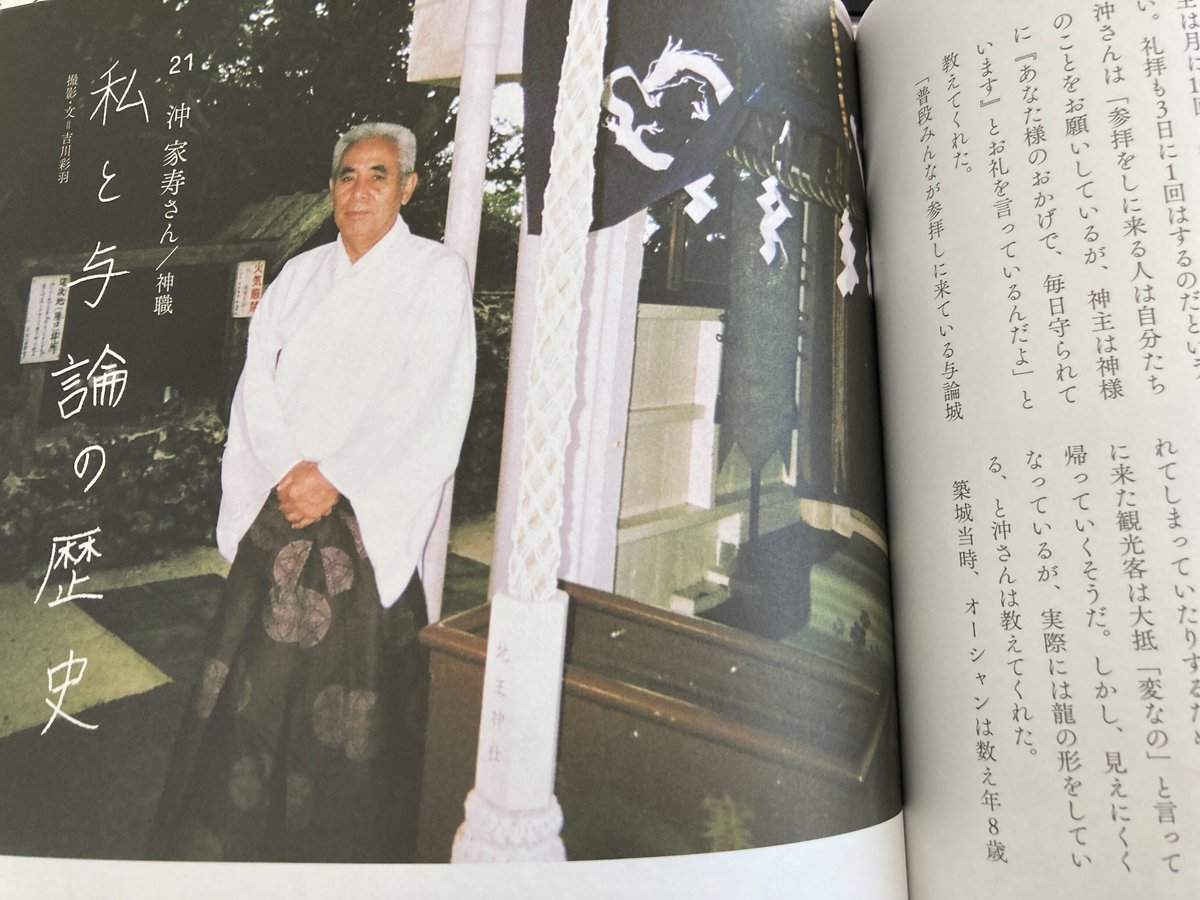

『与論の日々』という、与論高校の生徒たちが探究の学習でつくったインタビュー集がある。

それを開けて見ると、

「あれ……?葵ですかね……」

桐ならば豊臣家、これは日本国政府の紋でもある。

一説によれば、明治維新は葵の御紋の徳川家と、菊の御紋の戦いであった。

戦いに勝った薩摩と長州は、自分たち新政府の紋を、徳川を支配していた豊臣家の桐の御紋にした、と。

「わたしたち神社は、天皇家のアレですから、

菊でもいいようなもんですけど……。

すいません、紋はわかりません。研究します!」

このやり取りといい、神職になってから与論の歴史に詳しくなったことといい、

与論の郷土研究会のメンバーになっていることといい、

なぜそんなに勉強するのか。

「カンタンにいうと、アウトプットの機会が多いからです。

神主は人前で話をすることがよくあります。

そのときに、いろんな質問を受けます。

たとえば、地主神社は城のあとにつくられています。

『なぜ城のあとにつくられているんですか?』

とか。それに答えないといけないですよね。

知らないことだらけなんです。

だから、いろんなことを図書館で調べたり、『町史』を開いたり、

オヤジに聞いたりして勉強します」

日本と琉球とはまったく違う

ミチナリさんに、与論の歴史のターニングポイントを聞いてみた。

「はい。それは11世紀から12世紀にかけてですね。

というのは、そのころに沖縄で稲作が始まりました。

稲作が始まるということは、定住して、集落ができます。

集落があちこちにできると、争いが生まれます。

領地争いですね。

沖縄ではそれを「城(ぐすく)」と呼び、

与論は沖縄の城のひとつとなりました」

興味深い。

「内地では6世紀から稲作が始まっています。

だから、内地と琉球とでは、ものの考え方がまったく違うんです」

ものの考え方がまったく違う?

「はい。たとえば、お墓のつくりかたがまったく違いますね。

沖縄のお墓はお家のようにつくりますが、

内地のお墓は墓石を立てます。

お城にしても、内地は石垣をきっちり組みますが、

琉球は野積み、もとの岩の形のまま積んでいきます」

「お昼ごはんも違うんです。

ヨロンでは、お昼ごはんはいったん家に帰って家で食べます。

必ずです。……いや、7割はそうです(笑)。

すごいですよ、役場なんで、12時になったらクルマが何十台と出ていきますから」

「むかしからそうだったらしいんですよ。

クルマで10分走れば、どこにでもいける小さな島だし、

お昼ごはんにおカネを使うのがバカバカしいと考えているんでしょう(笑)」

ミチナリさん自身も、お昼ごはんは家に帰っている。

ヨロンのカルチャー、おもしろすぎる。

仏教のビジネスモデルにならった

「聖域というか、パワースポットに神社は立っています。

共同体の中心に神社がありました。

人々は、神社に集い、お祭りをしたり遊んだりしていました。

神様へのお供えもそうです」

「ところが、農業社会から工業社会になり、

工場や会社に勤めるようになり、

核家族になって家族が小さくなり、

共同体の生活から、自分たちだけの生活になった。

それが、神社の存在を崩壊させたんです」

「そもそも、仏教が伝来してきた6世紀に、

それまで自分たちには名前がなかったのにようやく気がついて、

自分たちのことを『神道』というようになった。

自分たちに名前をつける、ブランディングする、ということを仏教からならった。

仏教のビジネスモデルを真似たんですよ」

仏教のビジネスモデル?

「はい。いつもあります。

たとえば、さっきお祈りの話をしましたが、

神道は祈りで感謝ですが、仏教の祈りは祈願、お願いでもあります。

人は感謝にはお金を払いません。

人がお金を払うのは、お願いごとです。

お願いにはお金を払うというビジネスモデルです」

神社でお願いごとといえば、絵馬だ!

神社では絵馬に願い事を書いてぶら下げる。

絵馬は社務所で買わないといけない。

お願いごとにはお金をおしまない。

感謝にはおコメを供えておしまい。

「仏教の<お布施>を神道では<初穂料>といいます。

おコメを備えていたことの名残ですね。

そうやって、人々がお供えをしていたおコメをいただいて、

わたしたち神社を守っている者たちは暮らしていたんですね」

ところが、ヨロンでは神様よりご先祖さま。

「そうなんですよね〜(笑)」

どうやって生きてきたんだろう、ヨロンの神様たち。

ヨロンのカルチャー、おもしろすぎる。