AFTER GLOW 光の破片をつかまえる 横浜トリエンナーレ2020

2020年、改装前の横浜美術館に横浜トリエンナーレを見に行った時の記録。

ロバート・アンドリュー

展示期間中ずっと動き続ける機械。オーストラリア出身の作家、ロバート・アンドリューの作品。「つながりの啓示」Nagulaという単語を書いている。図録を購入したものの、作家紹介や作品の解説が本当に最低限のため会場の説明パネルを丁寧に読むしかない。幸い、この作家は紹介動画を見つけた。当初、この作品はペンキを吹き付けていると思ったがそうではなく、赤い酸化鉄で作った下地の上にチョークで白い層を作り、そこに水を吹きかけて赤い面を露出させているとのこと。またNagulaという単語はオーストラリア原住民の言語で「塩水」や「文化」「人」の意味であるという。白人の入植によって否定され、隠されたオーストラリア原住民の現状について表現しているとのこと。赤はオーストラリア原住民の、白は入所したヨーロッパ人の肌の色だろう。

ロバート・アンドリュー、今後もフォローしようと思う。

エリアス・シメ

エチオピア出身の作家、エリアス・シメ。廃棄された電子基板を貼り合わせて抽象作品を作っている。上のTightropeはPCのマザーボード、↓の作品はアナログ機器の基盤だろう。廃棄物は一度誰かの手を経ているので、その人たちの歴史も含んでいる、とのコメントをNewYorkTimesの記事で読んだ記憶がある。

廃基盤に打ち付けた釘に細かい電線を絡み付けてグラデーションを作っている。きれい。図録P83に拡大写真がある。またどこかの展覧会に出品されれば見に行きたい。

キム・ユンチョル

韓国の作家、キム・ユンチョル。人工の生命体のような多節構造の作品。それぞれの分節には偏光させたような色彩がうかび、不定期に形を変える。

アリュアーイ・プリダン

アリュアーイ・プリダン(武玉玲)は台湾原住民族パイワン族出身。近年、日本統治時代の武装蜂起「霧社事件」が映画化されるなど、台湾原住民族への注目は高まっている。本作家のテーマは「傷ついた自然をいかに回復させるか」。右の「生命軸」は心臓や子宮がモチーフとのこと。左の満開はパイワン族の女子が成人したときに身に着ける耳輪や腕輪がモデル。

アントン・ヴィドクル

アントン・ヴィドクルはロシアの作家。20世紀初頭におこったロシア宇宙主義から影響をうけているとのこと。正直、この言葉は初めて聞いた。まるでシュミレーションゲームHearts of Iron4 (Hoi4)の謎思想のよう。ロシア未来主義とかけた造語かと思ったがそうでもないらしい。テーマは「人類は不死である」骸骨の着ぐるみ?で踊るムービーはインパクト強かったがテーマとの関連はよくわからなかった。同作家の作品にはほかにも《これが宇宙である》(2014)、《共産主義革命は太陽が原因だった》(2015)、《全人類に不死と復活を!》などがある。Hoi4 Red Floodのロシア共和国で文化大臣にでもノミネートされそうである。

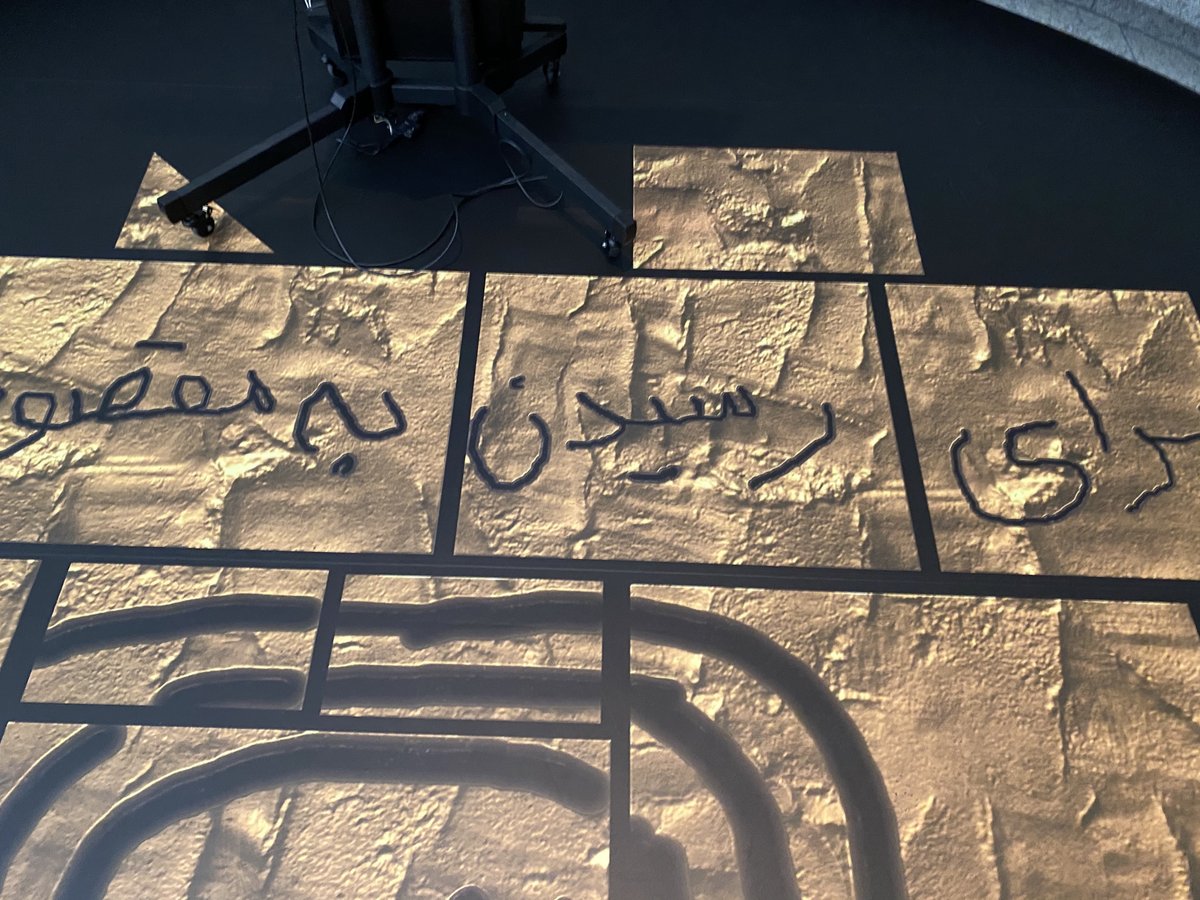

モレシン・アラヤリ

イランの作家モレシン・アラヤリの作品。床にしかれたシート上のペルシア語のパネルを踏んで操作。رسیدن は到着する、の意味。ヤージューシュ・マージューシュという二つの神が存在する宇宙、という世界観はイスラム教というよりもゾロアスター教と親和性が高そう。しかしカタカナ表記で検索しても作家の情報があまり出てこない。ローマ字Morehshin Allahyari やペルシア語موره شین اللهیاری で検索するとみつかる。イラン出身でメディアアートが専門、現在は米スタンフォード大学にポストを得ている。民族的にはクルド人。本作品は中東の怪物「ジン」をモデルにしていると。

正直、今回の記事を書くのに図録があまり参考にならず、作家名からネット経由で調べる必要があった。多様な出身の作家の作品を紹介するのは価値あることと思うので、その背景情報が容易に得られるよう、図録へのさらに丁寧な作家情報・作品解説の掲載をお願いしたい。