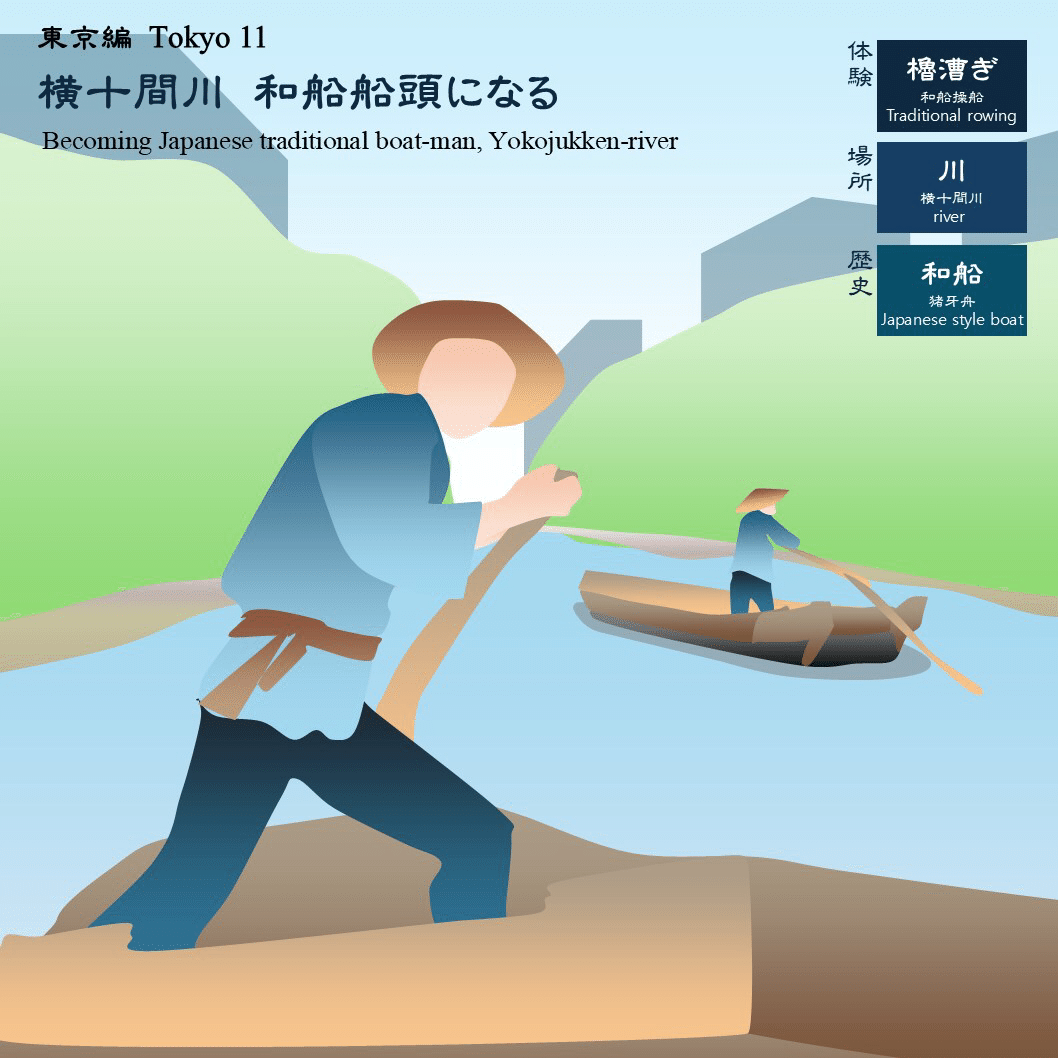

むにみずべ 東京編11 横十間川 和船船頭になる

むにみずべを紹介するだけでこの道のプロになれるのか…本物の水辺のプロに向け、

これからは船頭として、東京下町で修行始めます。

こちら知ってますか?

船頭見習いのむにみずべ

あくなき唯一無二の水辺体験、むにみずべを探す旅を続けるムニ。

まずは我が東京をおさえようとひたすら調べていると、何やら江東区で無料で和船を漕げるスポットがあるのを見つけました。

さらにさらに、希望者は和船友の会に入会し、船頭としての活動もできるとか。

ピーンッときました。

これまで建築の設計者として、または単なる水辺好きとしての目しか水辺に向けてきませんでしたが、船頭としての目線で見ることができれば、より水辺を「使う」「もてなす」視点が手に入るのではないか。

そうこれは、むにみずべが進化する千載一遇のチャンスなのです。

活動は毎週水曜日と隔週日曜日。

善は急げと、その週の水曜日に有給を突っ込み、早速繰り出しました。

竿か、櫓なのか、櫂なのか

人が漕ぐ船は伝統的に3種類の漕ぐ方法があります。

一番イメージができるのは櫂。手漕ぎボートや、カヤックのオールがこれにあたり、水面に突き刺した板を後ろに動かした抗力で進みます。足で漕ぐアヒルボートも仕組みは同じで、お尻の下にある板がバシャバシャと水を掻いています。

水深の浅い川などで見られるのは竿。これは単純に川底に棒を突き刺したり横の岩を突いたりして船を動かすというもの。

二人がかりの竿で動かします

そして中でも謎多き3つ目が櫓です。

湾曲した板をゆらゆらと動かすことで、板の前後で流速が変わり、飛行機の羽と同じ、揚力を生み出すことで船の推進力を得ます。

舟を漕ぐ櫓です

手漕ぎボートや足漕ぎボートに乗ったことある方は分かると思いますが、抗力で進むボートにこんな10人以上の漕がない人が乗っていたら、許せないほど進みません。

けれども揚力で進む櫓漕ぎの舟であれば、結構いけちゃうものなのです。

牙の様に先がとんがった舟が

ちらほら見られます

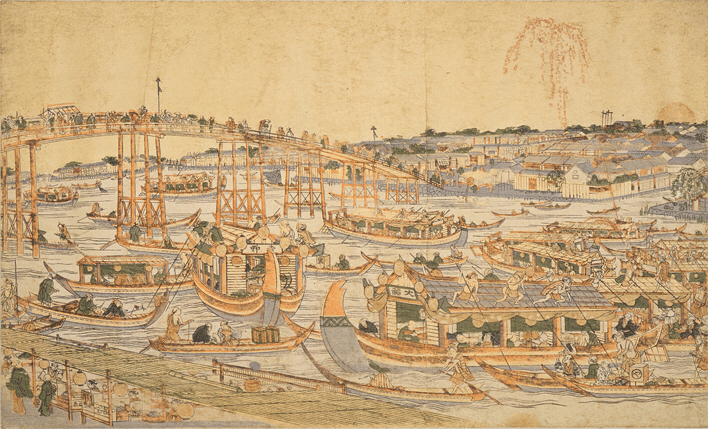

江戸時代、猪牙舟と呼ばれた和船は、スピードを出せる舟で、吉原と柳橋を結ぶ繁華街直行便の水上タクシーとして使われました。実は猪牙舟も、ここで漕げてしまうのです。

川の名は

さて東京の下町、船頭たちが人知れず集まっているのは、横十間川。江東区を南北に貫くこの川の名は、江戸城から見渡した時に横向きに流れる幅が十間の川だから、横十間川と言われるようになりました。すごい忖度ネーミングです。

ちなみに、近くの江戸城に向かって流れる川には、堅川と名付けられています。

そんな横十間川は、かつて江戸に塩を供給した行徳船や、利根川を廻ってはるばる東北からやってきた積荷を日本橋に運ぶために開削された小名木川とは、直角に交わります。

橋の下には船着場も

交差点には十字のクローバー橋が架かり、遠くに見えるスカイツリーと共に、印象的な風景を作り出しています。

このクローバー橋から、水門を越え、水上アスレチックを越えた先、ついに和船操船ののぼりが風にたなびくのが見えてきました。

船頭になりたいんですけども

最初に乗り込んだのは、まだ肌寒さの残る4月の水曜日。もちろん単なる平日なので、近くの保育園の子供たちや、お散歩中のご近所さんくらいしか来ません。

体験登録を済ませ、船に乗り込むと、

きーこきーこと船頭さんが漕ぐ櫓が奏でる木の音が、心地よく水面に響きます。

と、ここで、聞いてみることに。

あのー、船頭になりたいんですけど。

ネイティブの日本人でも、人生で何回言うか分からないフレーズ。きっと日本語会話練習帳には絶対登場しない超ハイレベルな日本語です。

和船というものがあまり現代の流行の中心にいないため、船頭志願者に若い人は大変珍しいようで、あれよあれよという間に話が進みます。

けれども、突然平日に現れ、前のめりに船頭になりたがる謎の若者を制し、

まずは頭を冷やして、冷静に考えた上で、次回申し込みをするように言われました。

学生時代のバイト以来、随分久しぶりな、家と職場(学校)以外のサードコミュニティ。緊張していたものの、皆さん船が大好きで集まった方々、船好きに悪い人はいない訳です。

さぁいよいよ、船頭見習いになりました。

船頭への道

練習生として登録し、ついに歩み始めた船頭への道。ところがあらぬ角度から壁が立ちはだかります。海外出張です。

船を漕ぐ時間がありませんでした

海外案件を多く扱う会社にいるのに、全然最近海外出張がないなと思いきや、練習生になった瞬間、立て続けに出張が入ります。

世の中そういう風にできているのです。

6月の2回目の練習の後、よし、次回試験を受けよう!と師より告げられます。

練習2回目にして、船をぐるぐる回せるようになっていたムニ、意気揚々と次回の試験に了承します。

ところが、出張と天気に阻まれ、試験の日はずるずると延期…。

これはまた別の機会に

その間に出張先のカンボジアで船に乗りまくりますが、けたたましい音と日本には存在しない水上集落の面白さに気を取られ、まったくイメージトレーニングになりません。

そして来る7月後半の日曜日。ばっちりと分厚い太平洋高気圧に覆われ、天気は快晴、勢い余って良すぎる天気で、猛暑です。

船頭になるための試験は、和船を自在に1回転半させ、横十間川に設置された中州をぐるりと回ることができるかなどを、熟練の船頭の皆さんに評価されるというものです。

過去、あらゆる入試、資格試験などを経験してきましたが、このような実技は実に普通運転免許の自動車学校以来です。どちらかというと武よりも文で生きてきたムニとしては、普段感じない緊張が走ります。

ともあれ。

いざ試験が始まると、櫓が外れるなど、焦る部分もありつつ、何とか合格。

ここに東京の和船友の会、現役最年少の船頭が誕生しました。

このまま無事に研鑽を積んでいけば、来年春、お江戸深川桜まつりにて、ついに表舞台に出る、、はずです。

操船体験なら誰でも無料で参加できますので、ぜひお越しください。

以上、横十間川の和船操船体験、船頭になる、でした。