むにみずべ 東京編09 隅田堤の桜と渡船グルメ

春本番の東京でお送りする第2弾。

隅田川沿いで繰り広げられる花と団子のハイレベルな戦い。こちら知っていますか?

法ではなく、桜の下にある平等

身分、しきたり、しがらみ、様々なものが絡まっていた江戸時代の庶民。しかし春に咲く桜の下では身分関係なく浮かれ騒ぐ無礼講でした。

特に財政を切り詰めたおケチな将軍として知られる第8代徳川吉宗は、庶民のガス抜きに桜を植えまくった張本人。

飛鳥山など今に続く名所を作り上げたこの時代、隅田川の堤防として造られた墨堤(ぼくてい)の上にも桜を植えました。

治水のため延長した堤を花見客が踏み固めることを狙ったとも言われています。

今では約1kmに及ぶハイレベルな桜並木を作りあげ、桜のトンネルには文字通り世界中から人々が堤防を固めるべくやってきます。

全て橋となって消えた隅田の渡し

江戸の中心を貫く隅田川には、江戸城の大外濠としての役割があったことから、原則橋を架けない方針がとられ、江戸時代は5つの橋が架かるのみでした。

その代わり20以上の渡しが設置され、両岸を結んでいました。

墨堤に桜が植えられると、春には江戸市中から花見客が押し寄せ、渡し舟で向島まで来るようになります。

ちょっと待ってー!

早くしなさいよ、桜散っちゃうでしょ

数分でそんな変わんないから!

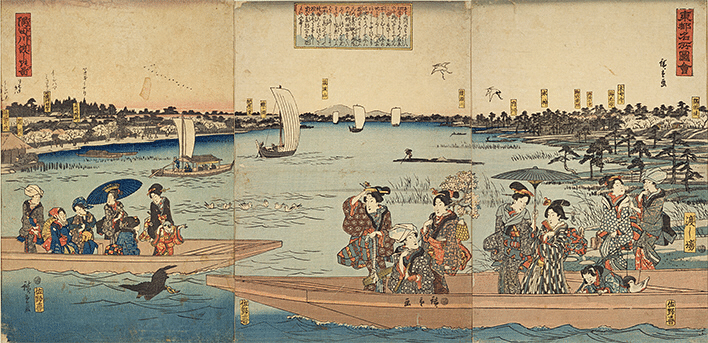

そんな会話が聞こえてきそうな躍動感のある絵ですが、注目は舟の入り口付近に置かれたカゴです。これこそが長命寺の桜もち、隅田の渡しで栄えた、渡船グルメの筆頭です。

(勝手に名付けました)

舟待ち客相手の渡船グルメ

出張やお出かけ帰りの新幹線駅土産といえば、

大阪の551の肉まん、名古屋の赤福(名古屋的には不本意かもしれませんが…。あ、最近はぴよりんが有名ですね)、

そして東京ばな奈などは、誰しもが思い浮かべます。

かつて隅田川を渡った人々も、その帰りには渡し舟を待つふとした瞬間にお土産を買って行きました。

それこそが、今回ご紹介するハイレベルな渡船グルメです。それぞれお店ごとに異なる隅田川との深い関係の中で生まれた名物菓子です。

長命寺の桜もち 山本屋

先ほどの浮世絵に描かれるほどの歴史ある桜餅屋さん。

関西で一般的なツブツブの道明寺風桜餅に対し、関東でよく見かける生地に包まれたものは、長命寺風の名を冠するほど、桜餅界に君臨する老舗です。

シンプルながらモチモチとした生地に甘過ぎない老舗の餡がとても美味しい。

1717年に創業した(まさかの300年越え)初代山本新六さんは、名所となった墨堤の桜の葉を樽で塩漬けにし、その葉で餡を挟んだ餅を、桜もちとして売り出しました。

瞬く間に花見客に人気となり、幕末の江戸名所を描いた浮世絵、「江戸自慢三十六興」では、「両国の大花火」などと並んで、「墨堤の桜と桜もち」が36選にランクイン。

今だに花見客が長蛇の列を作る人気店です。

言問団子

山本屋さんの目と鼻の先、信号一つ挟んだ先に、店を構える言問団子。こちらも江戸時代の創業です。

小豆あんと白あん、そして味噌あんの3つ入り団子で、これまた甘過ぎず、多過ぎず少な過ぎずの三揃い。忘れられない絶妙な美味しさです。

こちらの店主さん、強烈なライバルの長命寺山本屋の目の前ということもあり、様々なアイデアを仕掛けます。

当時串に刺すのが一般的だった中で小皿によそったり、明治11年にはしばらく途絶えていた隅田川の灯籠流しを私財を投げ打って復活させたりと、次々と手を打ち、その名を轟かせます。今では目の前ににかかる言問橋や、遠く東京大学の方まで続く言問通りなど、地名にまでその名を刻みました。

志゙満ん草餅

きな粉と白蜜を入れるへこみ餡なし

さらに少し北へ歩くと見えてくる草餅の老舗。明治2年、渡船場の横で創業し、墨堤に生えるヨモギを積んで草餅を作って渡船客に売ってきた筋金入りの渡船グルメ。

様々な場所で草餅を買える現在でも、ここまでヨモギの香りに包まれた草餅は中々ありません。餡入りも美味しいですが、やはりきな粉と白蜜で食べる餡なしの豊かな香りはぜひ舟待ちでなくても食べてほしい一品です。

さていよいよ準備はできました。渡船グルメを買い漁って向かう先は決まっています。

いざ菓子と川を渡る

まさに中央には長命寺の桜もちを持って渡る女性

渡船グルメ達の目の前にあった渡し舟は全て廃止され橋となった今、上の絵のような渡しを体験することはできません。

しかしここは世界のASAKUSA。船にはいくらでも乗ることができます。

中でも桜の時期には限定クルーズや、屋形船のお花見船なども出て、水面は大いに賑わいます。

手頃な日の出桟橋やお台場に向かう水上バスでも、浅草周遊のクルーズ(Urban Lunch)でも是非見てほしいのはスカイツリーと桜の共演。

こんな風景があったら、浮世絵の構図もだいぶ変わったかもしれません。

まだまだ見頃の続く墨堤の桜。ぜひ渡船グルメを片手に、船から眺めてみてください。

渡船グルメ探しの夢

今回勝手に名付けた舟待ち客に向けた渡船グルメは、至る所で発達してきました。

東海道唯一の海路、名古屋の宮宿と舟で結ばれた三重県の桑名宿では安永餅。

伊勢神宮への舟での参拝相手には、二軒茶屋餅。

きっと他にも沢山あったと思います。

むにみずべの歴史グルメ編として、いつかこっちもまとめてご紹介しようと思います。

以上、墨堤の桜と渡船グルメでした。