赤裸々日記【ボランティア編④】

児童養護施設支援をするNPO法人「スマイリーフラワーズ」での活動記録。

来春に新生活を控えた高校3年生を対象とした、新生活でのお役立ち情報を伝える全6回の

『ワンステップセミナー』

6月に第1回目を開催し、今回第3回目。

私の気づき・発見・学びと、ただ歓びの記録。

第3回「ひとり暮らしのはじめ方」

第1回コミュニケーション、第2回自炊のすすめ・ハンバーガー会議(調理実習)と来て、いよいよ本格的に新生活の始まりを実感できるセミナー。

新生活に移行する際の最初の段階として、ひとり暮らしに役立つ知識を伝える。

高校生たちが施設から卒園し、社会に出て、お金の使い方を自分で責任を持って選択していけるよう訴える意図もあった。

First. ―アイスブレイク―

毎回恒例のアイスブレイクは、

「プロフィールビンゴ」

各テーブルに用意されたお題に合った人物をグループ内(4名)の中からひとり見つけるというもの。

毎回アイスブレイクのネタに何を選ぶかには気を配る。読み書きの必要なゲーム、他者と目を合わせる必要があるもの、ある程度専門的な知識を要するもの、深い考察と自己開示が必要なもの、人に触れて遊ぶもの、過去の記憶を鮮明に呼び起こして語るものなど、ADHDと診断を受けた子や何らかの発達の凹凸で手帳を持つ子も居る中で、個々で能力に開きが出てくるもの、過去を想起させるようなものも選ばない。

今回プロフィールビンゴを選んだのは、前回の調理実習での〝共同作業〟〝一緒にご飯を食べる〟という行為により、思った以上に皆が打ち解け、第1回目には見られなかった、

【他のテーブル(グループ←同じ施設の子を同じテーブルに配置している。殆どは戸籍上の性別で分ける)

=異なる施設間の交流】

が見られたからだ。

次回は更に“TALK”できるものを用意する予定。

それぞれお互いに興味を持ち始めた様子なので、もう少し踏み込み仲良くなれるよう、趣味や好きなものを語り合ってもらいたい。

Second. ―施設を出ると変わること―

久しぶりのセミナー開催にて集まってくれた高校生たちの緊張とブレインがほぐれた所でいよいよ段階を踏んで本編に移行していく。

高校生たちに考えてもらったのが

「1年後と今の違い」

ー 今は施設や里親の家に住んでいるが、1年後の住んでいる環境はどうか? など。

このワークは未来志向で非常に有意義だと思った。コミュニティに属し様々な人との出逢いを望むのならそれはどんな出会いであり、自分はどんな人と関わっていきたいのか。理想を言葉にし、紙に書くことで自分の望みが可視化出来る。可視化出来るとイメージがより鮮明になり、色を帯びた静止画のミニチップイメージ(ネドじゅんさん's Word)は右脳に届ける事ができる。

まだ先のことだが準備段階に来ている高校生たちに具体的なイメージを持ち、今できること、これからしていくことを知り、行動に移していってもらうために組み込んだワークなのだろう。

Third. ―物件の探し方・ポイント・手順―

次の段階では、元アパマンショップの営業だった代表から、間取りの見方、物件探し・不動産屋選び(仲介手数料がエイブルが家賃の半額であり他の不動産と比べ安いことを初めて知った)のコツを伝授して頂き、高校生の『こだわり条件』を踏まえ実際に物件探しに入った。

(※ここでは決めない。あくまで練習)

自分が心穏やかに安心して過ごせる環境であるかどうかということに重きを置き、そこに投資していけるといいなとわたしは思った。

土台に、自分は愛されているという地に根付いた確かな根の上に立つ安定した足がないとやはり孤独感に苛まれる事があるかもしれない。そういった時に少しでも温かく、心休まる部屋があるとだいぶ違う。

事前研修「傾聴」

今回は高校生へのセミナーの前にサポーターとボランティアに向けた研修があった。「傾聴」がテーマ

「傾聴」の様々なテクニックとして3つピックアップされた。

Paraphrasing(言い換え)

self-disclosure(自己開示)

summarizing(要約)

傾聴する際アウトプット前提で話を聴くことで相手の話の内容をインプットし易くなる。また、相手が過去の大変だった経験などを開示すると自分の気持ちをわかってもらえるかも、と親近感が湧いた経験が誰にも一度はあると思う。

傾聴がいかに大切なスキルか、エクササイズを通して再確認する時間が与えられた。

「傾聴」Unique ☆ Exercises...3steps

1st.

まずはじめのエクササイズは、二人一組になり

「向かい合って」提示されたトークテーマについて話を自由に展開していく。

その後、今度は「背中合わせ」になり会話の続きをする。

向かい合わせの対話は、non-verbal communication(声色や表情、仕草などの非言語的表示によるコミュニケーション)でもあり、情報量が多いためADHDなどの人には情報処理に間に合わず難しい場合もある。

ただ、背中合わせでの会話はそうではない(=情報量が少ない)かと言われるとその限りでもない。

目を瞑って完全にブラインド状態であれば、聴覚からの感覚に意識を集中させ、相手の話がよく入ってくるかもしれないが、目の前に凄くよく動くもの或いは興味をそそる何かがあればそちらの情報量が今度は多くなる。情報を示してくる事柄・気を引く対象が変わった(話し手かそうではない何かか)だけだからだ。

しかし、「傾聴」ー〝相手の心に共感し寄り添う〟にはやはりリアルで会い、対面で話を聞く方がいい。人は言外のツールでサインを送ってくる。

傾聴が必要な状態にある相手は特に。

わたしも物心ついたときから皮膚むしり症があり、不安や我慢を強いられている時(=自分で強いている時)、この会話を早く断ち切りたいなど何か言いたいことがあるがなかなか言い出せない時に無意識に皮膚をむしっている事がある。

人の身体は実際に発する言葉よりも非常に雄弁なので、言外の意味に気づき、寄り添うためには直接会い目を見て全身のエネルギーを相手に向けていることが必要だと感じる。

それにその人が求めていること、どのステップに来ているのか、そっと寄り添いただ話を聴くのか、少し未来志向の話を振っていくのか、心の状態を息遣いや目の動き、瞬きなどの繊細な情報から見極められるのが対面の良さだ。

2nd.

ふたつ目のワークでは、失恋した友人に対してどのように振る舞うか、どんな声かけをするかというもの。

Brene Brown (ブレーネ・ブラウン博士。勇気・心の弱さ・恥・共感などについて研究されている方)が説く、【共感 Empathy】と【同情 Sympathy】の違いについての考え方に賛同する。

3rd.

最後のエクササイズは、他者の話を聞き、自分の言葉で言い換えサマライズするというものだった。

こうしてサポーターがブラッシュアップできる時間がわたしにとってとても有り難く、貴重だ。

本当に、すごく得難い経験をさせて頂きありがとう、と感謝の気持ちが溢れる。このボランティアの時間、高校生たちと触れ合う時間、法人を設立された代表や運営チームの方と意見交換したりお話しする時間はわたしにとってかけがえのない宝物だ。

わたしを成長させる学びの機会を与えてくれる。

3回目のファシリを終えて

高校生たちもかなり打ち解けて話してくれるようになってきたし、毎回非常に濃い学びがあるお蔭で3回目とは思えない。もっと以前からやっていたかのように思う。

役に立つ情報を伝え、知ってもらうのも大事だけれども、根底にある目的は彼らが生涯頼れるような〝居場所〟つくり、信頼の輪という、関係構築だ。

それは常に変わらない姿勢で在る。

わたしはこれからもずっと、魂ある限り彼らの仲間であり続けるし、〚無条件の愛〛を注ぎ続ける。共に宇宙の一部として在り、何が出来なくとも心と身体は隣にいる。

八つ当たりしようが、嘘をつこうが、手を振りほどこうとしようが、自暴自棄になろうが何しようが、その行為の奥にあるのは、私もそうだったように

愛して欲しい

ただそれだけの無垢な想いだと解っているからわたしは絶対に手を離さない

無条件の愛。

児童養護施設の子たちと触れ合って居る中で、(そして過去の自分自身をその子たちの中に視ている時も)

その子たちに限らず胸のジクジクした傷みを抱えながらも人生を進む人たちにとって、絶対に手を離さない、常に味方で居る姿勢はわたしは何があっても崩さない。

わたしが立っているのはその土台の上だから。

わたしが地球に存在してる限りその根っこは腐敗しないので、わたしに何か物理的にできることはなくても 信頼して肯定の眼差しを向けて、ただそこに居ることは出来る。

物理的に距離は離れていたとしても、思考は電気信号だから、相手にも伝わってくれると信じてる。

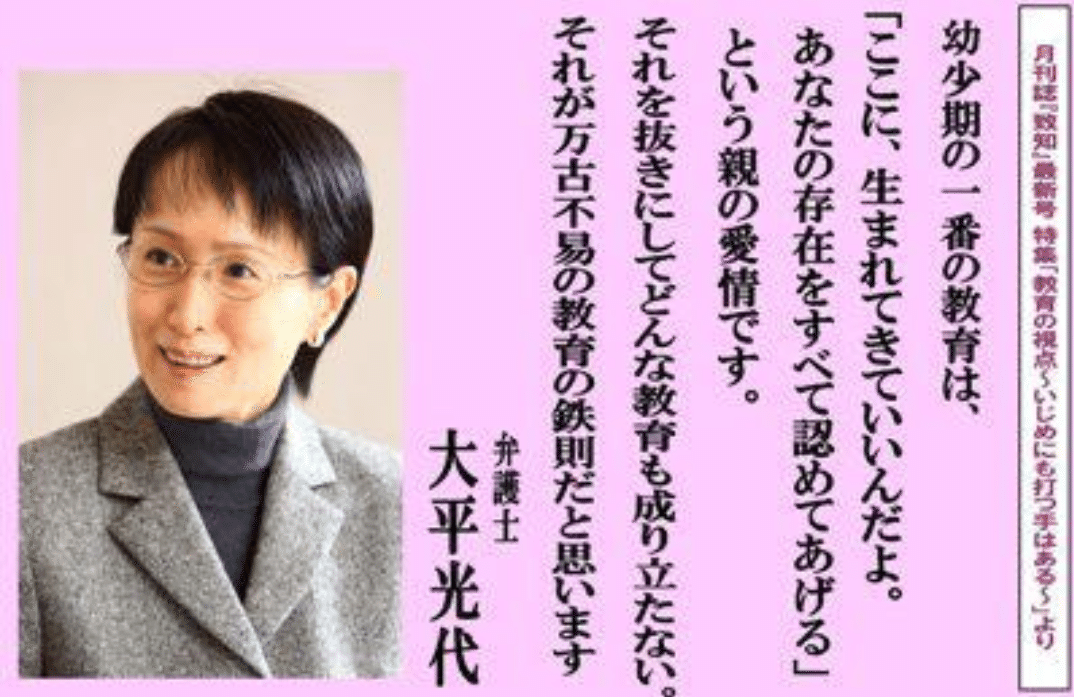

わたしの大切な書籍

「だから、あなたも生きぬいて」

執筆された弁護士の大平光代さんの言葉にわたしは強く惹かれるし誰にも邪魔されない不羈な自分を生きるために〚愛〛特に絶大な信頼を置く相手からの無条件の愛が如何に大きいかが、彼女の言葉に詰まっている。

彼らが本当に欲しかった親の愛、その大きさはあげることは出来ない。けれどもいつでも寄りかかれる人という心と心の繋がる〚居場所〛が自分には在るんだ、安心する止まり木があるんだ、だから大丈夫。と感じてもらうことは出来る。継続的な愛で包むことはできる。

わたしの想い 〜目指すところ〜

わたしは、社会的養護を受ける人々を支援するような、地域・社会全体をあげて取り組むシステムをサポートしたい。

そのための具体的な活動をクリアなイメージにし実現させるためにも業界にどんな課題があり、その中で生きる人々、支援者側・支援を受ける側の気持ちや考え、期待することを間接的でなく〝直接〟自ら学びに彼らのもとに足を運び この目でこの身の感覚全てで捉え学び取っていく。

今はボランティアとしてのサポートで、業界の一面、児童養護施設の子たち・支援者・NPO法人の一部分しか視ていないが、ゆくゆくは立ち上げ・企画・運営に携わり、活動していきたい。

心の温かさで人を動かす強い意志を持つ素晴らしいリーダーシップをとる人達から学び、その渦に加わり、社会的養護を受ける側の人々にとって少しでも生きやすい社会をつくる流れに手を添える。

そう出来るように、いつでも準備をしておく。

分子栄養学を学び自己養生し、健康な身体、健全な精神活動のための行動を続けること、

「サポートしたい」と賛同者が現れるような魅力的なわたしをつくること、

言語化とブログをすることの目的のひとつでもある。