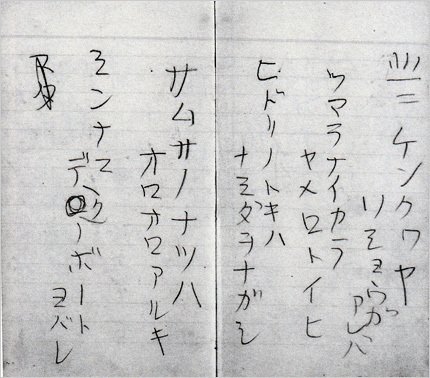

【随筆】【文学】デクノボー考(四・最終回) ヒデリ・ヒドリ論争を巡って

ヒデリノトキハナミダヲナガシ

サムサノナツハオロオロアルキ

誰もが知っている宮沢賢治の「雨ニモマケズ」の一節であるが、「ヒデリ=日照り」と読むか、「ヒドリ=日取り」と読むかという論争がある。「ヒドリ=日取り」は岩手地方の方言で、日雇い仕事または労働者の意とされるが、賢治が鉛筆書きした「雨ニモマケズ手帳」の原文でははっきり「ヒドリ」となっている。ただ、その死のわずか3年後、1936年という最も早い建立の、花巻市の北上川をのぞむ旧羅須地人協会跡にある最も有名な賢治詩碑、高村光太郎揮毫による「雨ニモマケズ」にも「ヒデリ」とあるように、伝統的に「ヒドリ」は「ヒデリ」の誤記として校訂されてきた。

この問題は議論が出尽くした感がある。賢治には「デ」を「ド」に誤記した例が他にある、前々回少し触れたが、同じ「雨ニモマケズ手帳」にこの詩の戯曲化を目指したと思しき「土偶坊」(デクノボー)という題の創作メモがあるが、そこには「第五景ヒデリ」と記されている、何よりレトリックとして、「ヒドリノトキ」では「サムサノナツ」と対照にならない……。以上から私自身は「ヒドリ=日取り」と読むのは無理があると考えている。

ただ、単なる字義上の解釈という以上に、こうしたことが議論になり、世間の耳目を引くということ自体に、大きな今日的意義があるとも考える。すなわち、「ヒドリ=日取り」とは、現代でいえば日雇い労働や日雇い派遣、ギグワーカーといったところであろうが、より広く、不安定で不公平な雇用形態全般ととらえると、現在の全雇用に占める非正規労働者の割合が約4割、このまま増え続ければそう遠くない将来、働く人の過半がいつクビを切られるかわからない「一億総捨て駒社会」が現出するに違いない状況で、社会の分断と液状化が加速度的に進行し、不満と不安、不穏な臭気が充満する世相を背景とした、この論争の意味や象徴性ということである。

後世の歴史家は令和という時代を平成後期の失政の不毛なる後始末、すなわち清和会による壟断と腐敗、安倍政権の施策というより無策の尻ぬぐいの時代と評するであろう。「安酒の悪酔い」的なアベノミクス、勇ましい掛け声とは裏腹に、単なる為替の円安誘導という以外に実質がなく、輸出型企業=大企業の無意味な内部留保=死に金だけが無目的に積み上がり、賃上げや設備投資、研究開発に資金が回ることはなく、よって経済を牽引する成長セクターが台頭するはずもなく、質と量、二兎を追うべき雇用政策において、トレードオフ的に質の低い雇用のみが増え続けた時代。生産性も創造性もへったくれもなく、人件費の抑制=搾取でしか剰余価値を生み出すことが出来ない「黒い企業群」と、人を右から左に流すだけ、ビジネスモデルは単なるピンハネという「現代奴隷商」の共依存的増殖。新自由主義の走狗的経済学者が人材派遣業界のエージェントとして政権内で暗躍、というには露骨に立ち回り、ゾンビ・ジャーナリズムは無定見に追従、トリクルダウンなる空疎なバズワードを無責任に垂れ流した。いくら掴み金的なものをばらまいたところで、雇用が安定化し、社会が安寧化しない限り、少子化のような長期的な問題が改善するはずもないことは皆分かっているが、皆が分かっているということは、皆が見て見ぬふりをするというのがこの国の常である。この国は下士官と兵隊の国で、当人たちがどれだけ上級国民を気取り、周りを見下そうとも将校なぞたいしたことがない。アウトソースだ、リストラだ、最前線の部隊は弱体化し、骨粗鬆症的な社会となっていることは近年の危機によって誰の目にも明らかとなった。国策的経済棄民は様々なイデオロギー装置によって「自己責任教」を内面化され、平時にはいくら懸命にがんばったところで報われることなく「二級市民」として見下され、有事には脆弱な社会の緩衝材、「雇用の調整弁」という本来の役割を担わされ、無防備のまま見棄てられる。私たちが見慣れてしまった光景は規模を拡大、常態化し、そうした非道に対する社会的正義感の感度も鈍くなっていくだろう。賢治の書き損じにすぎないかもしれない「ヒドリ」、疫病や天変地異、経済危機に際し、涙を流し、おろおろ歩くしかなすすべのない無力な存在、多くの人が「強いられたデクノボー」として生きざるを得ない時代――。

病いに伏し、何も出来なくなった晩年の賢治の「雨ニモマケズ手帳」には、「住忍辱地」という言葉が繰り返されており、重要な意味を持ったようだ。仏教用語で、あらゆる屈辱を耐え忍び、安らかな心境にあるということらしい。「雨ニモマケズ」の「デクノボー」に通じる姿勢だが、諦念にも似た弱々しい態度とも思える。ただ、こうした晩年の賢治の境位は、フランクル心理学でいうところの「態度価値」に通じるものがありはしないだろうか。弱きこと、力なきことを無価値であると憫笑するほど、今という時代となれ合いたくはない。手も足も出ない自己の無力にじっと耐えることは、可能的には豊饒な有に開かれていると信じたい。病床の晩年の賢治の生が示唆しているように。単なる願望である。明らかに舌足らずではあるが、憚りながら、信仰告白のようなものである。

いいなと思ったら応援しよう!