15.【MSIの超重要ポイント】運動病理学的モデルと痛みのメカニズム

このブログは、MSI(Movement System Impairment)について解説することを目的としています。

MSIについては、こちらをご覧ください。

MSIでは、身体の動きがきっかけで生じた痛みの原因を解明し、改善するプロセスを学ぶことができます。

はじめに

今回は、運動病理学的モデルと痛みのメカニズムについてご紹介します。

以前、「病理運動学的モデルと運動病理学的モデル」についてはご紹介しました。

今回は、運動病理学的モデルの図を深掘りして、身体の動きのエラーが痛みにつながる仕組みを解説していきます。

MSIの最も重要なポイントだと言っても過言ではないです。

これまで解説してきた要素が全て一つにつながるのが、運動病理学的モデルの図になります。

これまでの記事を振り返りながら読んでいただくと、より学びが深まります。

画像はNexus Motionより提供

運動病理学的モデルの復習

「運動病理学的モデル」は、Sahrmann(2002)が発表しました。

普段の生活の中で何度も繰り返す動きや長時間とっている姿勢が、身体の動きの問題を引き起こします。

その結果、筋肉や関節の問題も引き起こすという考え方です。

運動が痛みの原因になるという考え方であり、MSIの軸になる考え方です。

サーマン先生は「運動病理学的モデルの図を作るのに50年かかった」とジョーク混じりですが、お話しされていました。

それくらいMSIの考え方の核になる図です。

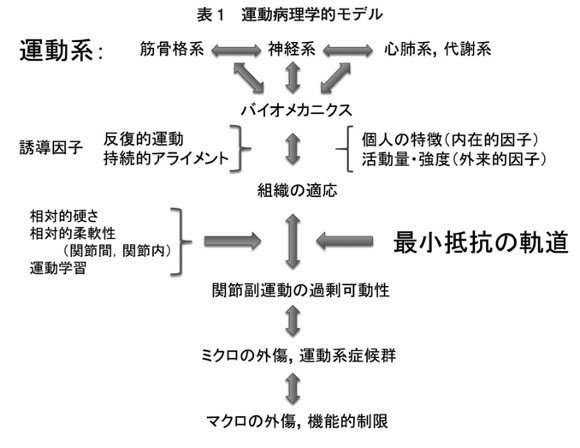

諸谷(2022):運動系機能障害(MSI)診断システムの概念より引用

運動病理学的モデルの図の説明

上記の図は運動病理学的モデルを表したものになります。

いくつかのパーツに分けて説明していきます

運動系とバイオメカニクス

運動病理学的モデルは運動系を基にしています。

運動系についてはこちらを参照してください。

個人個人の身体の筋力や筋の長さ、神経の制御、呼吸循環系は異なります。

これにより身体の動き方、バイオメカニクスが決まります。

バイオメカニクスと組織の適応

個々人の持つ運動系によって決まるバイオメカニクス(身体の動き方)は、反復的運動・持続的アライメント・個人の特徴・活動量/強度による影響を受けます。

・反復運動:何度も繰り返す動作

・持続的アライメント:長時間とる姿勢

・個人の特徴:大腿骨の前捻・後捻などの骨格的特徴

・活動量/強度:運動量や運動時間、スポーツの種類など

これにより筋肉・関節・神経系などの組織は動きやすい方向に適応していきます。

これが組織の適応です。

組織が適応した結果、バイオメカニクス(身体の動き方)も変わるため双方向に影響を与えます。

組織の適応と関節副運動の過剰可動性

組織の適応が生じた結果、筋肉・関節の相対的な硬さ・柔軟性の不均等が生まれます。

相対的硬さ:筋肉や軟部組織の相対的な関係性

関節間の相対的柔軟性:関節と関節の間でどちらの方がより特定の方向に動きやすいか

関節内の相対的柔軟性:関節内でどの方向に動きやすいか

詳細に関しては各リンクを参照してください。

また、神経系も動きやすい動きに適応して運動学習が生じます。

この結果、身体の動きやすい動きが決定しそれは繰り返し行うことでさらに強化されるというサイクルに入ってしまいます。

これが運動は最少抵抗の軌道を通るという事です。

これにより関節副運動の過剰可動性が生じてしまいます。

関節副運動の過剰可動性は、さらなる組織の適応を促します。

関節副運動の過剰可動性と痛み

関節副運動の過剰可動性は、微小な関節の外傷を促します。

これを繰り返すことで炎症などのマクロな外傷や機能的制限が生じ、結果として痛みとして表面化します。

ここまでの流れを簡潔にまとめます。

運動のエラーが生じる

→バイオメカニクスが変化する

→各種誘導因子によって組織の適応が生じる

→筋・関節・神経系の適応の結果、動きやす過ぎる動きが生じ関節副運動の過剰可動性につながる

→関節副運動の過剰可動性は、小さな外傷が生じ、それが繰り返すことによって大きな外傷として表面化する

このような流れで運動のエラーは痛みにつながります。

これが運動病理学と痛みのメカニズムになります。

まとめ

今回はMSIの最重要テーマと言っても過言ではない、”運動病理学的モデルと痛みのメカニズム”について解説しました。

身体の動きのエラーが痛みにつながる仕組みをを理解することは、痛みを持つ方へ対応するときに大切です。

痛みの発生源を知るだけでなく、運動病理学的モデルを通じて痛みがなぜ生じたのかを理解することができます。

MSIに興味を持った方へ

Movement System Academyでは全国でMSIのセミナーを行なっています。

MSIの真髄は実技です。

noteを読んでご興味を持たれた方は、是非”MSI入門編”からご参加ください。

下記のPeatixのページから、募集中の勉強会一覧をご覧いただけます。

いいなと思ったら応援しよう!