星空の観光ガイド

「星空をながめよう!」〜どこ見たらいい? 何が見える?

観光地 --- 遊びに行く所, 見に行く所というと, 海とか, 山とか, 温泉とか, 神社・仏閣とか, 遺跡とか, 街とか, グルメとか, 絶景スポットとか… といくつかカテゴリーがあって, 何するか・どう楽しむかを想像できるわけですが, 「星を見よう」っていうとき, どうでしょう?

星空も「見どころ」のイメージを一応わかっておくと, 星空イベントやら旅行先での星空ガイドとかを, 知らないよりは10倍, 100倍楽しめるんじゃないか? ということで, 「星空の観光ガイド」みたいな話を書いておくことにしました. (実は, 次の星取県さんのイベントでのお話ネタを考えていてここに思い至った) 趣味の天文の入門書みたいなものには出てきますが, 星空案内の現場ではあまり言わない話かもしれません.

コンテンツは星の数ほど(笑), でもカテゴリーはそんなに多くない.

今日は海か? 山か? 温泉か? それとも神社? みたいな感じで, 今日の星空は何が見られる?と期待していただくための「メニュー表」みたいなものは, そんなに複雑ではなく, こんな感じになります. 5種類だけ.

では, ざっくりとした説明を…

なお, 以下に出てくる写真たちは, 今どきのそんなに高価な部類ではない望遠鏡やカメラで撮れる程度のものですが, 眼で見たよりはずっと鮮明にカラフルになっています. 「電視観望」(望遠鏡にカメラをつけてPC画面などで見る)だとこれに近く見えることもありますが, 望遠鏡を眼でのぞく「眼視」では, 特に「星雲」や「銀河」はこんなに見えないので悪しからず.

観光地のガイドブックとかの, ちょっと盛られた写真と思ってください(笑)

※ただし, 「星」と「月面」については, 生で眼で望遠鏡をのぞくほうが魅力的かも. 是非体験してみて!

月・惑星〜太陽系のなかま

太陽と, その周りを回るなかまたちで構成される「太陽系」は, 広い宇宙の中では, 家族のいる「うち」みたいなもの. 近いので小さい望遠鏡でも表面のクレーター(月)や模様(火星や木星)が見えたりします.

みんな太陽のまわりを回っているので, 星座の間を動き回って見えます. 明るい目立つ星が動き回って星座の形が分かりにくくなったりするので「惑わす」星で「惑星」. ちょっと物騒な名前かも(笑). 昔は「遊星」とも呼ばれていたようですが, そっちの方が楽しそう, と思ったりします.

たまに現れる「彗星」(ほうき星)も太陽系の仲間ですが, 太陽系の果てから飛んでくる風来坊. 文字通り「一期一会」のことも多いです.

人類が宇宙に飛ばしてきた宇宙探査機で, いちばん遠くまで到達しているのが「パイオニア」や「ボイジャー」ですが, それらが今いるのは太陽から100〜200億kmくらいのところ. そこが太陽系の果ての辺りになります. なので「太陽系」という範囲は, 今まで人の手の届いた範囲とも言えます.

太陽系の中では距離を「天文単位(au)」という単位で表すことが多いですが, これは太陽と地球の距離を1とした単位です. 太陽系の端は100auくらいのところ. 光の速さで到達する時間でいうと, 太陽〜地球間は8.3分, 100天文単位だとその100倍で14時間近くかかります.

星(恒星)〜銀河系のなかま1

ところが, 眼で直接望遠鏡をのぞいたときの魅力は写真では伝わらないんですよ.

太陽と同じように, 熱く眩しく自分で光る星たちを「恒星」と言います. 太陽系のサイズとは桁違いに広い空間に散らばっています. 太陽の隣の星までの距離が4.3光年, 光の速さで4.3年かかる距離です. 太陽系の端までの14時間と比べると約2700倍!

太陽のように大きくて眩しい方々ですがそんなに遠いので, 「光る点」として見えていて, 望遠鏡でもやっぱり「点」です.

そんなんじゃあ「てんでつまんねぇ」と言うかもしれませんが(失礼♪), 実は望遠鏡で見る星は, 肉眼で見るのとは違う魅力があったりします. これは, 写真では伝わらないんですよね. ぜひ, 望遠鏡で生の「恒星」を見てみてください. 星が2つくっついて見える「二重星」もいいものです.

さらに, 「変光星」〜明るさが変わる星〜というのがあって, 中でも「ミラ型変光星」は1年くらいの周期で明るさが大きく変わって, 見えなくなったり見えたりドラマチックです.

星団〜銀河系のなかま2

星の集まりです. ギュッと集まった球状星団, バラっと集まった散開星団があります. 双眼鏡や小さな望遠鏡だとぼうっと雲みたいに見えることもあります.

散開星団の大きなものは月よりも大きく見える「すばる」(おうし座 M45)や, 「プレセペ」(かに座 M44)があります. こういうのは双眼鏡で見るのがキレイかも.

球状星団は古い星たちがギュッと球状に集まったもので, その中の星の混雑ぶりは普通のところ(太陽周辺とか)の100〜1000倍にもなります. 大きな球状星団は口径15cm以上の望遠鏡で見ると, 星のツブツブが見えて鳥肌モノ. リクエスト歓迎です♪

星雲〜銀河系のなかま3

ここからはちょっと「ながめる」難易度が上がります.

星ではなく, ガスなどの集まりが光っているのが星雲. (光ってないのは暗黒星雲) ガスの元素によって決まった波長の光を出す(水素だと赤とか)のでカラフルな写真が魅力的ですが, 肉眼だとけっこう大きな望遠鏡を使っても「色」はほぼ見えず, 白くぼうっとして「雲の切れっ端」のように見えます.

それでも, 満天の星の下で暗闇に慣れた目で見ると, ゾゾッとするほどよく見えることもあります. オリオン大星雲やオメガ(ω)星雲などは明るくて形も特徴的で, 眼視で楽しめる星雲だと思います.

一方で, 見る人にとっての難易度をぐっと下げてくれるありがたい技術として「電視観望」(望遠鏡にカメラをつけて, PC画面などで観察)が一般的になっていて, これを使えば, 街中でも星雲をカラフルに見ることもできます. 電視観望は, 多くの星雲を「誰でも楽しめる」対象にしてくれました.

銀河〜銀河系の外のめちゃ遠く

まず「銀河」という言葉についてちょっと説明を.

太陽系や, 上に出てきた星, 星団, 星雲などはみな星の大集団である「銀河系」の中身です(数千億の星を含む). 星として一つ一つ見えているものは銀河系の中でもわりと近くにある星たちで, 銀河系の中でも遠くはボウっと雲のように見えます. 私たち(太陽系)は, 円盤状の銀河系の中心からだいぶ外れた所にあって, 銀河系の中心方向を見ると白っぽい雲の帯のように見えますが, これが「天の川」. つまり, 私たちは「銀河系」=「天の川」の中に住んでいるわけです. 銀河系の直径は10万光年くらいです. (とたんに距離のスケールが大きくなりました)

銀河系の外には, 銀河系のような星の大集団がたくさんあって(数兆?), それらのことも「銀河」と呼びます. 距離は, … めちゃ遠いです. 「銀河系」のお伴のような周辺の小さな銀河として, 南半球で見られる「マゼラン雲」がありますが, そこまで16万光年. お隣の銀河といえるアンドロメダ銀河で250万光年. わりと見やすい大きめ・明るめの銀河たちで数千万光年.

「隣の銀河」のアンドロメダ銀河は, 夜空の暗い所では肉眼でも見られます. 肉眼で見える最も遠いモノ, ということになります. 見えるサイズは月の3倍くらいあるので, 双眼鏡で見ると楕円形のボウっとした光に, 空と目が良ければ渦巻きの一番濃い黒い筋も見えるかも知れません.

それ以外の銀河となると, 「眺める」難度はかなり高いです. 大きめの望遠鏡でも肉眼だと, 中心核がボウっとした楕円として見えるくらいで, 個性的な渦巻きなどはほぼムリでしょう. 楽しめるくらい見えるようにするには, やはり電視観望の助けが必要になります.

まとめ

さて, 「星空の観光名所のカテゴリー」, ざっと説明してみました.

5つのカテゴリーの天体たちには, さらに細かい分類もあります. 例えば, 「星団」であれば「球状星団」と「散開星団」, 「星雲」であれば「散光星雲」「惑星状星雲」など, それぞれにストーリーを持っていたりします. いろいろご覧になるうちに自然に覚えられると思います.

星空の中で, それぞれの種類の天体たちは均一に散らばっているのでしょうか? いえ, 実はかなり偏って存在しています.

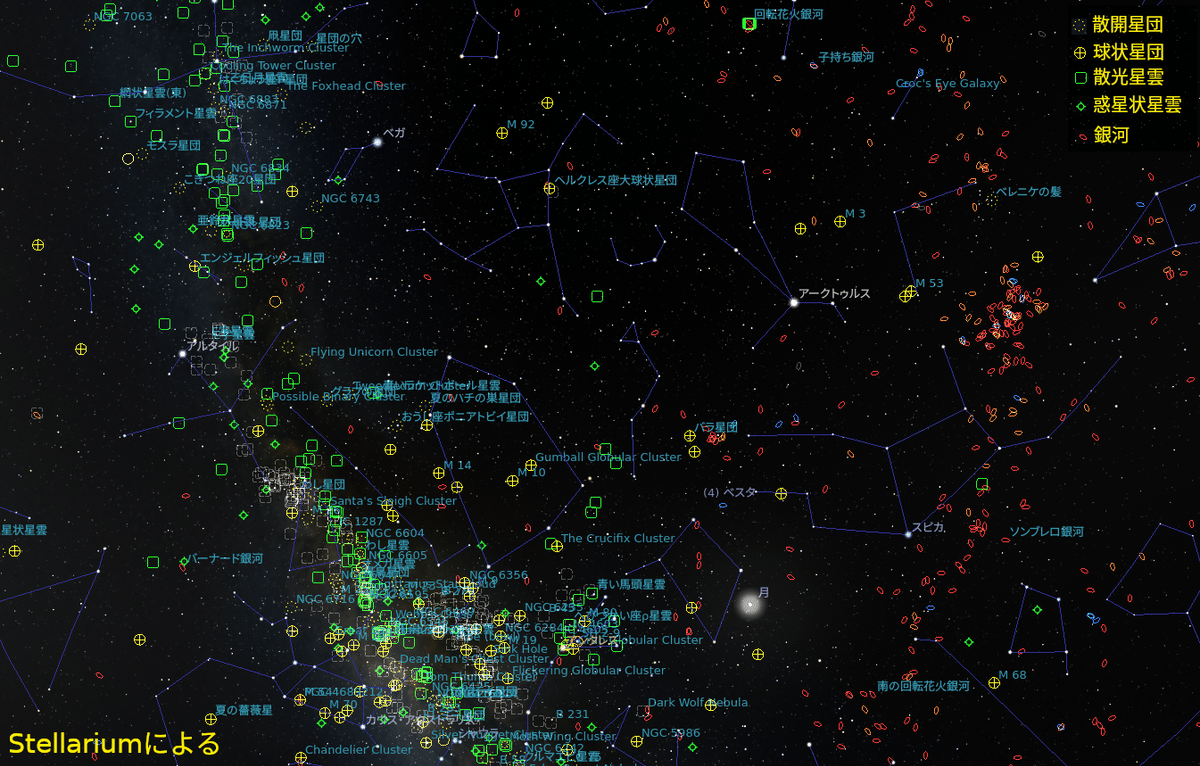

下の図は, プラネタリウムソフトのStellarium(ステラリウム)で星団や星雲, 銀河の場所の印を表示したものです. 銀河系のなかまたち(星, 星団, 星雲)は天の川の近くに集中しているし, 一方で銀河系の外の銀河たちは, 天の川から外れたところに集中した群れを作ったりしています. 春の夜空(図の右の方)は天の川がなく, 星がまばらと言われますが, 実はそこに「銀河の巣」のようにウジャウジャと銀河たちがいたりします.

下中央の少し左から左上へ立ち上がっているのが天の川

そういうことで, 季節ごとの星空にはそれぞれ「旬」の見どころがある, ということになります.

それに加えて, 日食・月食や惑星にまつわるイベント, 彗星や新星など新天体のようなトピックもあって, 静かに見える星空も実はダイナミックなのです.

それでは, 星空の名所めぐり楽しんでください♪♫

【了】