子どもの前で話すコツ①

こんにちは。特別支援学級教員13年目のMr.チキンです。

今日は、子どもの前で話すコツを少しだけお伝えします。

突然子どもの前で話すことになったら

私の妻は個人事業主で、ピラティスの講師をしています。先日、小学生の運動団体からアポイントが来て、突然20名近くの小学生に教えることになりました。妻は子どもに教える経験はゼロに近いので、一所懸命に考えていました。

人によっては少しずつ

夏休みに、子ども対象の体験講座をしてほしい

という声がかかる時期かもしれませんね。特別支援学級教員として13年間の経験が、少しでも皆さんに生かしていただければと思い、”子どもの前で話すコツ”をまとめてみました。

※思ったよりも長くなりそうなので、シリーズ3部作にしました。

①技術編 ②組み立て編 ③メンタル編 でお届けします!

(1)技術的なコツについて

子どもたちの前で話をする際に、どのようなことをすれば良いのか。

小さなことかもしれませんが、私が気を付けているポイントをまとめてみました。

技術①:声の大きさチェック

一つ目は、あまりに基本的すぎるかもしれませんが、”声の大きさ”です。

授業をしていて、多くの子が、授業中に眠くなる大きな要因は

教員の声が小さくて聞こえない。何を言っているか分からない。

というところにあります。声は相手に届く声を意識しましょう。

とは言え、器質的に大きな声が出ない人もいるでしょう。声の大きさに自信が無い方は、マイクを借りましょう。

練習の際は、上のようなアプリを使って声の大きさをdBで見える化して練習することもモチベーションアップにつながります。

どれだけ良いことを言っていても、聞こえなければ伝わらない

という意識は大切ですね!

技術②:笑顔のチェック

子どもの前で話をするのは緊張します。

”緊張 イラストや”で検索してみましょう。

この通り、緊張すると表情が硬くなります。

この緊張が子どもたちにとって新鮮で、「先生頑張ってるなぁ。よーし集中しよう!」という気持ちになる効果もあります。なので一概にダメなことではありません。

それでも、笑顔でいられることは、心の余裕につながるという効果があります。講師側の精神的な負担軽減として笑顔のチェック・練習はしておくと良いですよ!

私は緊張する授業の鏡を見ながら笑顔のチェックをしています。

”大丈夫!できるできる!”と声を出しながら笑顔のチェックをすると、ポジティブな気持ちになれますよ!

技術③:見て分かる資料を準備しよう【視覚化】

目で見て分かる資料を作成することも有効です。

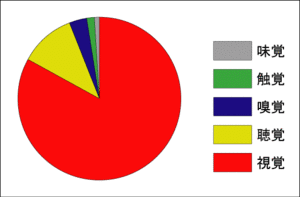

人間の五感による知覚の割合は、視覚83%、聴覚11%、嗅覚3.5%、触覚1.5%、味覚は1%

というように、目からの情報は8割と言われています。

パワーポイント資料を作るということではありません。

私が授業で使う視覚資料の種類は以下のようなものがあります。

パワーポイント資料

画用紙に貼ったイラスト・グラフ・表等

その場で子どもから出た意見を黒板に書く

子どもの活動の様子を写真撮影し、その場でフィードバックさせる

上手にできる子を前に出したり、自分が前に出たりしての模範指導

子どもたちに書かせたものを前面に貼って見せる

ラインを引いたり、指示棒で示したりする

パソコンと大型テレビモニターを接続し、文字に起こしながら話をする

など、掲示したり、強調したりすることで、子どもたちは何に注目すれば良いか分かるようになります。

特に、今の子どもたちはYouTubeのような字幕がある解説動画に慣れています。子どもに合わせるのならば、視覚情報は適宜入れる必要があるかもしれません。

視覚情報には

実物

絵・写真

表・グラフ

文字

があります。子どもたちの実態を見ながら、情報の種類を考えていくことが大切です。

※準備したものをすべて使う必要はありません。でも、準備しておけば安心ですね!

技術④:アイスブレイクを取り入れよう

アイスブレイクという言葉をご存知でしょうか。

「アイスブレイク」は、初めて出会った人同士や、会議の緊張をほぐすことでコミュニケーションを円滑にし、出席者が目的に応じた積極性を発揮できるようにする手法です。会議や研修の冒頭に、5~10分程度行われることが一般的です。

会議や研修と書かれていますが、子どもたちの集まりでも同じことが言えます。簡単なゲームを取り入れることで、初めて会った子どもたち同士や、子どもと講師の距離がグッと縮みます。

このようなサイトを見るとたくさん掲載されています。

私のおススメは「他己紹介」です。

質問タイム:隣の人の「名前」「好きな食べ物」「好きな色」など、決められたお題について聞く。

発表タイム:隣の友達の紹介をする。必要であれば「私の隣の○○さんです。好きな食べ物は△で、好きな色は□です。」などの定型文を提示します。

シンプルですが、自己紹介の部分は隣の人にするだけで済むので、抵抗感が少なくて良いですよ!

技術⑤:大切な話は座って聞かせる

はい、話すから集まって~!

と言って、集まったらすぐに話す方を多く見ます。

これ、立ったままだと話を聞いてない子が必ずいます。座らせることで、視点が定まることが多いので、一度座らせると集中できる子が増えます。

(砂・草がある場所だと砂・草いじりが始まるので、場所によります。)

また、屋外の際には太陽の位置を確かめてください。太陽を背にしてしまうと、子どもたちはまぶしくてお話を聞くのが辛くなってしまいます。

慣れてからも基礎基本に立ち返ろう!

以上、5つの技術的なコツについてお話ししました。

もう知っているよ!

ということもあったかもしれません。でも、慣れれば慣れるほど、基礎基本に立ち返らなければいけないこともあります。

私自身、自戒も込めて書いてみました。もしも子どもの前で話す機会があったら、ぜひ、試してみてくださいね。

では、またね~!