キャリコン ロープレ面接試験対策『31』の技(+口頭試問コツ付):キャリアコンサルタント実技面接試験

※こちらの記事は、2024年9月25日に更新しました。

国家資格キャリア・コンサルタントの試験勉強をされている、あなたへ質問です。

キャリコン面接試験のロープレ練習を行うとき、こんなことを思ったこと、ありませんか?

①何を質問したらいいか、浮かんでこない。

②似た質問ばかりで、話が堂々巡りになる。

③相談者の発言を繰り返すが、会話が不自然になると感じる。

④話題を切り替えるタイミングが分からない。

⑤相談者の課題(主訴・見立て)が分からない。

⑥口頭試問で何を回答すればいいのか分からない。

⑦養成学校の生徒同士で練習してるけど、みんな優しいので指摘がなく、本当に自分が正しくできているのか分からない。

いかがでしょう?

「わ、まさに私はそれ!」とか「あ、言われてみれば、気になっていた」ってこと、いくつかあったのではないでしょうか?

実は、あなただけでなく、多くのキャリコン受験生が同じ悩みを持っていることを、僕は知っています。

なぜかというと、僕がロープレ対策をさせていただいた受験生50名の方が、何かしらこれらに該当する『悩み』を持たれていたからです。

でも、こういう『悩み』を持つことは当然です。

なぜかというと、ロープレの細かいやり方まで養成学校は教えてくれるわけではないですし、そもそもキャリコン面談のやり方に、”完全な正解”はないためです。

解決策として、『とにかく場数を踏む』というのもありますが、闇雲に数だけこなしても、あまり意味がありません。

大事なことは、ポイントを知った上で練習することです。

この、”ポイントを知る”、ということ。

これは『経験者から情報を得る』か、『自分で見つけ出す(独学)』しかありません。

そして、『経験者から情報を得る』ほうが、圧倒的に手っ取り早いです。

ところで、試験まで残り期間、あと何回、ロープレ練習が出来るでしょう?人によっては10回未満。

忙しくて5回も出来ないという方もいらっしゃると思います。

断言できますが、練習する前に、やり方を学んでおけば、その上達スピードには天と地の差が出てきます。

ピアノや習字、野球やゴルフなどのスポーツでも、先生やコーチにまず基礎やポイントを教えてもらうだけで無駄が少なくなり、上達スピードは上がりますよね。それと一緒です。

この記事は、受験生の方に、早々にキャリコン面談のポイントを掴んでいただき、限られた練習回数の中でも、効率的に上達を目指していただけるように作成した情報集になっています。

あなたに掴んでいただきたいキャリコン面談の手法は、こちら31個です。

1️⃣ キャリコンの基本動作

クライエントの話を「聴」く

クライエントの発言を繰り返す

言葉だけでなく『表情』も、クライエントの合わせ鏡になる

質問は端的に行う

2️⃣ キャリコンも第一印象が肝心!面談スタート時の失敗を避ける方法

5. キャリコンのオーラを発する

6. 来談目的こそ、丁寧に繰り返すべし

7. 一番最初にすべき質問は、来談目的の語尾に着目する

3️⃣ 堂々巡りを避ける方法

8.展開パターンを持っておくこ

9. 展開パターンは、シュロスバーグの4Sを基につくる

10. 万能な展開パターン

4️⃣ ラポール形成するために

11.気持ちを訊いて共感する(同感はしない)

12.気持ちを訊く前に、状況をよく訊いておく

13.気持ちはオープンクエスチョンで訊く

14.前半は訊きやすい質問をし、訊きにくい質問は後半にとっておく

15.労いや褒めは、関係構築する上で超優秀

16.「でも」はNG

5️⃣ 不自然・違和感なく面談を進める方法

17.ただの繰り返しロボにならない

18.オープンクエスチョンは完全正義ではない

19.何でもかんでも、気持ちを訊けばいいわけではない!

20.クローズドクエスチョンの使いどころ

21.話の切り替えや、訊きにくいことは、全部「前置き」で解決できる

22.クライエントが話しにくいことはナラティブ(物語)で訊く

6️⃣ クライエントの主訴を正しく捉える方法

23.来談目的は覚えておくこと

24.悩みは、「ある選択で迷っているのか」、「選択肢そのものが分からないのか」のどちらか

25.選択で迷っているときは、それぞれの選択肢のメリット・デメリットを訊く

26.自己理解を深めてもらう質問をする

7️⃣ キャリコンとして捉えるべき課題を掴む方法

27.自己理解不足、職業理解不足に刮目せよ!

28.シュロスバーグの「支援」は『深さ』を確認する

29.クライエントの理想を訊く

30.シュロスバーグの「戦略」を訊く

8️⃣ 31番目 最後の手法

31.最後の手法

特別特典:口頭試問のコツ

・口頭試問とは?

・口頭試問の質問内容

・口頭試問のコツと、回答例

※「長い文章を読むのは苦手!」という方へ

僕も高校生の頃、現代文は超苦手でした。文章が苦手な方のために、基礎・要点をまとめたPDFをちょっとお安く販売しています↓

※お知らせ※

ロープレ試験対策のWebセミナー(Zoom)を行います。

Webセミナーでは、当資料を使用して、ロープレの基礎や口頭試問の答え方など解説します。

そして、ご参加くださった方には、上記資料「「養成学校では教わらない」キャリコンロープレ基礎講座資料(PDF)」を無料でプレゼント!

Webセミナーの日程・料金・参加方法は、以下サイトからご確認ください。

▼セミナー開催日程

https://www.motoyoshisan.com/career/career-consultant/seminar/

僕は、本業では派遣業界および人材紹介業界での勤務が長く、通算でかれこれ17年目になります。

本業では累計1,000名以上の求職者の『転職相談』、『雇用相談』、『就業中のトラブル相談』など、たくさんの『職』に関する相談に乗らせていただきました。

また、本業以外でキャリアコンサルタントの仕事や、キャリコン試験対策のロープレ練習対策講座を行っています。1年間でおよそ100名の方に、キャリコン試験のロープレ対策をやらせていただきました。

※「まずは論述をなんとかしたい!」という方へ

論述の完全攻略ガイドを作りました。

(第21回〜26回の過去問解答例&解説付き)

ぜひご覧ください!↓

筆者のロープレ対策はこちら

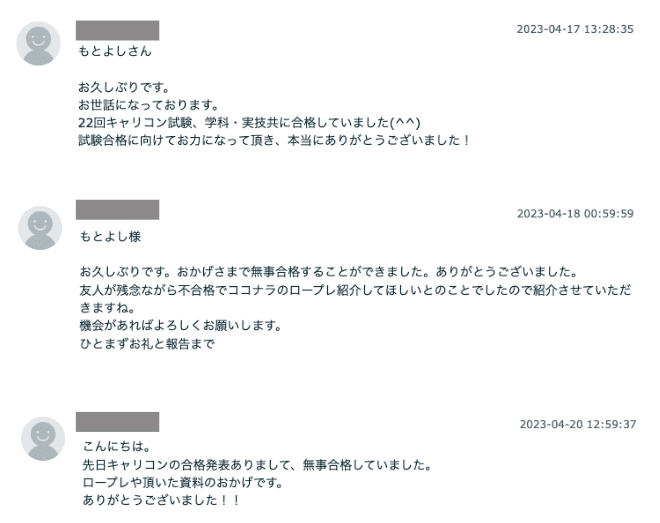

年間100名の方のロープレ対策を実施させていただき、合格のメッセージもたくさんいただいています。

これは本当に嬉しかったです。少しでもお役に立てたのであれば、本当にやって良かったと思います。

また、残念ながら合格に達しなかった方もいらっしゃいますが、また僕にロープレのご依頼をくださり、合格に向けて一緒に取り組まれている方もいらっしゃいます。

リピートいただく方に対しても、新規でご依頼いただく方に対しても、これからも全力でサポートして参ります!

僕は、年間100名の方にキャリコン試験のロープレ対策をやらせていただいるのですが、このロープレ対策には、自分が「実践のキャリアコンサル」をやる時以上に学びになったことがあります。

それは『相談者(クライエント)の気持ち』が、より深くわかるようになったことです。

僕はロープレ対策中はクライエント役なわけですが、クライエント役をさせていただいている中で、

・キャリコンがどんな話し方や態度を取ると、心地よく感じるのか、不快に感じるのか

・ どんな質問や切り返しをされると、より深く考えることが出来るのか、全く頭に入ってこない内容に成り下がるのか

そういうことが分かるようになりました。

もう少し分かりやすくいうと、

「あ、こういう質問をされたら、めちゃめちゃ答えにくいな」

「おお、このやり方は好感度が高く、ラポール形成に繋がりやすいな」

「なるほど、こう言われると、あまり気分のいいものではないんだな」

のようなことです。

これ、本当に馬鹿にならないです。クライエント役をたくさんやることは、本当に学びになります。

そして、回数を重ねる毎に学びは増え、自分の中にストックすることが出来ました。

この記事は、そのストックを余すことなく解放した、ロープレ試験対策のバイブルです!

※「長い文章を読むのは苦手!」という方へ

スイスイ読めるPDFを用意しています↓

※注意※

当記事において、掲載内容の一部および全てにつき、事前の許諾なく無断で複製、複写、転載、転用、編集、改変、販売、送信、配布、貸与、翻訳、変造などの二次利用を固く禁じます。

【第1章】キャリアコンサルタントとして超大事なこと:キャリコンは「相談者の自己成長」のきっかけである

試験対策のお話をする前に、僕が思う「キャリアコンサルタントとして大切なこと」をお話しさせてください。

なぜなら、キャリコンの在り方を勘違いすると、試験に落ちる可能性が高まるからです。

自己紹介でお伝えしたとおり、僕は人材業界で十数年間働いてきました。

そこそこ長い方だと思いますし、その間、多くの就労者・求職者の方のサポートを行ってきました。

なので、キャリコン資格を勉強し始める前は、「余裕っしょ〜」とタカをくくっていました。

しかし、養成学校で目にしたものは、自分の経験してきたそれとは、全くの別物でした…。

人材業界での仕事では、手持ちの情報やこれまでの知識をフル動員して、相談者へ提案しまくります。

「あの求人はこうだから、こっちの求人の方があなたに合っている!」とか「こういう選択をした方が、いいですよ!」みたいな感じです。

もちろん、会社として売上を立てなければならないのもありますが、僕個人的には、相談者には理想の就職や満足就労をして欲しいので、めっちゃアドバイスします。

でも、キャリコンは違うんです!キャリコンからガシガシ提案してはダメなんです!

だから、めっちゃアドバイスするようなロープレをやった日には、不合格確定です!

大前提:キャリアコンサルタントって何をするの?

「キャリアコンサルタントって何するの?」

これって、よくある質問で、訊かれると結構答えるの難しいんですよね。

キャリコン有資格の方でも、普段キャリコン活動されていなかったら、答えに詰まると思います。

僕の回答は、

相談者が抱えている『人生(キャリア)』に関わる悩みについて、相談者自身が悩みの原因に気づき、自己解決ができるようにサポートする

です。

「キャリア」って別に仕事のことだけではないと思うんです。キャリアとは継続的なものであり、いわば人生そのものなんですね。

これはたくさんのキャリコンの方がおっしゃっており、僕もそう思います。

キャリアコンサルを受ける相談者(クライエント)は、このキャリア(人生)について悩んでいます。そのキャリアとは、仕事のことかもしれないし、家族との生活のことかもしれない、はたまた今後の生き方なのかもしれないですね。

そして、悩むとは「どうしたらいいのか分からない」という状態。心が霞掛かっていて、モヤモヤしている状態です。

キャリコンがやることは、その霧を払いとり、視界をはっきりさせてあげることです。そうすることで、悩みの原因が何なのか、クライエント本人に気づいてもらうことが出来、クライエント自身で自己解決するきっかけを与えることが出来るのです。

キャリコンが解決方法を教えるのではない

キャリコンは、クライエントの悩みを、直接解決してあげるのではありません。

課題への答えを教えるのではないのです。

「こうしたらいいですよ」「あなたは、こうすべきですよ」はタブーです。

あくまで、クライエント自身で課題に気づき、自分で決めて、自己解決してもらわないといけません。

なぜクライエント本人が、悩みを自己解決しないといけないのか?

人は、自分自身で解決することで成長するからです。

老子のポピュラーな言葉ですが、『人から魚をもらうのではなく、魚の釣り方を学ぶ』ほうが大事です。

課題の原因や解決方法を自分で考えることで、経験値が増え、レベルが上がり、自律し、適応力も向上します。

あくまでキャリコンは、その『きっかけ』に過ぎないのです。

試験に合格するためには、『キャリコンである自覚』を持っておくこと

前項で、クライエント自身が成長する「きっかけ」になる、と言いましたが、その「きっかけ」になることが、難しいんですよね。

相談者との面談の中で、「何をすればいいのだろうか」と悩むと思います。

これは、理論を勉強しながら、コツコツと実践を重ねていくしかありません。

いえ、実践はキャリコンの資格を持っていなくても出来ます。キャリコンは医師や弁護士のような独占業務資格(※)ではないためです。

大丈夫です。「実践の場がない」という場合でも、ロープレ練習なら出来ますよね?

この1つ1つのロープレ練習を、「本当の相談に乗っているんだ」という前提でやってください。

練習だからといって、手を抜いたり、マナーを軽んじたりしないように。1回1回の練習を実践だと思ってやってください。

その姿勢と、今回紹介する方法を組み合わせていただければ、「合格は近い!!」と僕は考えています。

※「長い文章を読むのは苦手!」という方へ

スイスイ読めるPDFを用意しています↓

【第2章】キャリコン面接実技試験の概要

『31の手法』に入る前に、キャリアコンサルタント面接実技試験の概要について、押さえておきましょう。

「こんなのわかってるよ〜」という部分は飛ばしてくださいませ〜。

キャリコン面接実技試験って、そもそも何するの?

キャリアコンサルタント面接実技試験は、『①ロープレ試験(15分)』と『②口頭試問(5分)』の2つで構成されています。

受験者がキャリアコンサルタント役でロープレ形式でキャリアコンサルタント面談を行います。

面接試験が行われる部屋には、試験官と相談者役の方がいます。

受験者には簡単な情報を与えられ、その設定でキャリアコンサルタント面談をロープレ形式で15分間行います。

ロープレ面談が終わると即座に、試験官からの質問があり、それに答えます。

質問内容は毎年ほぼ同じで、大きな変化はありません。

「出来たこと・出来なかったこと」、「今後この相談者に対してどんな具体的な方策を行うか」という質問は、特に鉄板ですね。

面接ロープレ試験の配点

こちらは実際の(筆者の)試験結果通知書です。

ちなみに筆者は、キャリアコンサルティング協議会で2021年11月に受験しました。

キャリアコンサルタント試験は、『学科』、『実技(論述)』、『実技(面接)』の、大きく3要素で構成されています。

キャリコン試験の合格条件は、

実技面接3項目(態度、展開、自己評価)のそれぞれ配点は不明で、試験結果通知には、態度、展開、自己評価それぞれのA,B,C評価と、合計得点だけが書かれています。B評価があっても得点がクリアしていれば合格です。

※ご参考までに:論述試験対策についてはコチラ↓

合格点を取るためのポイント

点数の付け方は、公開されてるわけではありません。以下は、あくまで僕の想像ですので、参考程度にしてください。

態度:キャリアコンサルタントとしての態度が問われます。雰囲気、傾聴する姿勢、表情、頼りがいが感じられるか。逆に、声が小さい、目を下に向けるなどの頼りない態度は不利となります。

展開:堂々巡りにならずに網羅的に相談者の課題を見つけることができているのか。キャリコンから見た相談者の課題を捉えているか。口頭試問での今後の方策もこの部分で評価されます。

自己評価:口頭試問で、自分のカウンセリングにおける出来たこと、出来なかったことが的確に答えることが出来ているか。

※そう考える根拠

15分のロープレでは、相談者役との会話しか行われません。そのため、ロープレの中で試験官が評価できるのは「態度」と「展開」の2点です。しかし口頭試問では、「出来たこと、出来なかったこと」や「今後の具体的方策」についての質問が中心となります。

自己評価は「出来たこと、出来なかったこと」の質問への回答を通じて確認されると考えられます。「今後の具体的方策」の回答も展開の評価における判断材料になりえるでしょう。

面接実技試験では何を見られている?

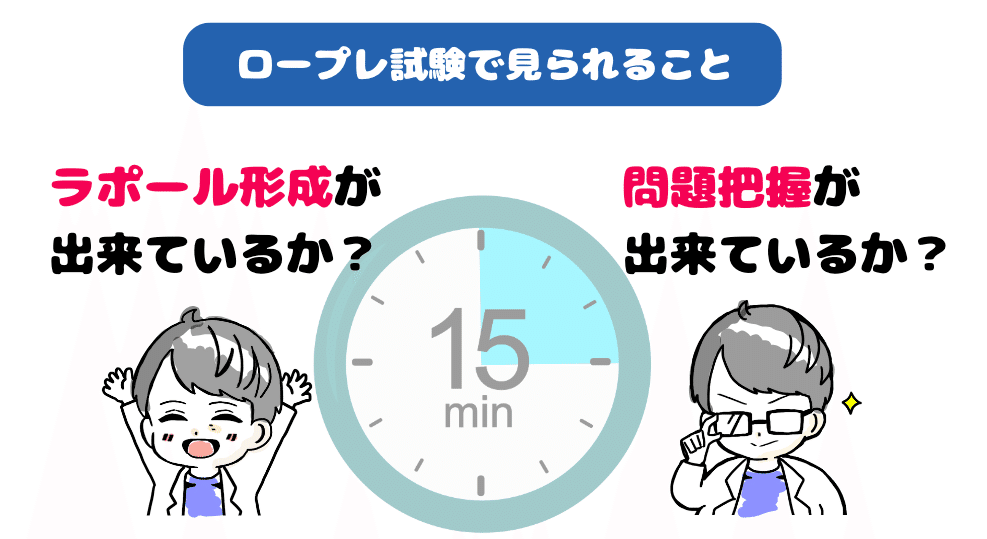

養成学校でもよく聞く話かと思いますが、この15分のロープレ試験で見られていることは、

✔︎ ラポール形成(関係性構築)が出来ているか

✔︎ 問題把握が出来ているか

この2点です。(CC協議会の場合)

本来のキャリアコンサルは、1回につき60分〜90分ほど時間をかけて、ラポール形成→問題把握→目標設定→具体的方策までを行います。

これをシステマチックアプローチといいます。CC協議会のやり方です。

そして、キャリコン実技試験の場合は、ラポール形成→問題把握までが評価の対象、つまり出題範囲なのでです。だからロープレ時間も15分と短いんですね。

クライエントとの信頼関係を築く初期のステップです。

これには、クライエントの話を傾聴する姿勢や、非言語的コミュニケーション(身体の姿勢、表情など)が重要となります。

クライエントが持っている課題や悩みを正確に理解し、それを適切に言語化できるかがポイントです。

受験者がクライエントの話からキーポイントを抽出し、それに基づいて的確な質問を行い、深堀りしていく能力が求められるわけです。

これらのポイントを意識し、実際の試験でもそれを実践することが、合格への鍵となります。

キャリコン側の問題把握のコツ

論述試験でもロープレ試験でも、キャリコン試験に登場するクライエントには共通点があります。

それは、『自己理解』と『職業理解』が不足していることです。

自分のことをどれだけ分かっているかです。簡単にいうと、これまでのスキル、経験、強み、弱み、好きなこと、嫌いなこと、などなど。

働き方や環境への理解です。どんな職種や業種があるのか、どんな働き方があるのか、などなど。(仕事理解、職務理解ともいいます)

どんな生き方があるのか、も僕は含まれると思います。

この『自己理解』と『職業理解』は、キャリアを広げ専門性を高めていくための初期ステージです。

試験に出てくるクライエント役は、『自己理解』と『職業理解』が不足していることに気づいていないという設定です。

(というか、「どんな人間でも100%の自己理解と職業理解ができている人はいないのでは」と僕は思います。だから必ず理解の不足はあります。)

そして、受験者はキャリコンとして『そこに気づいて正しく課題を捉えることができるのか?』を試験されているわけです。

ここで注意点なのですが、「この人は自己理解不足が見受けられます」と言うことは簡単です。

大事なのは、どのように不足をしているのか、それはどんな発言から捉えることができるのか、という具体性と根拠を掴むことです。

※「長い文章を読むのは苦手!」という方へ

スイスイ読めるPDFを用意しています↓

【第3章】キャリコン面接試験に受かるための『31』の手法

お待たせしました!

ここからはキャリコンの面接試験に受かるための手法を解説していきます。

全部で31個あります。それらを以下大きく8つのグループに分けて解説します。

全て僕の経験から得たものを、手法として言語化したものになります。

たくさんありますが、使えると思ったものだけ使用いただいたり、使いやすく改良していただいてもOKです!

1️⃣ キャリコンの基本動作

まずは基礎からお伝えします。

どの教科書にも載っていそうなことですが、意外とないがしろになりがちですので、要注意です!

1. クライエントの話を「聴」く

ロープレの最中、「クライエントへ何を質問しないといけないのか」ばかりに気を取られ、アタフタして失敗したことはありませんか?

そう、ロープレが上手くいかない時って、キャリコン自身が質問することばかりに気持ちが行っていることが多いです。

この状態は、クライエントの為になっていませんよね?

厳しいことを言うと、『質問することばかりに意識がいっているキャリコンは、コンサルを上手くやろうと一人相撲をやっている』状態です。

クライエントは置き去りなので、この状態が続くとクライエントも『なんだか、ちゃんと聴いてくれていないな…』と勘付きます。

心当たりがある方は、今一度「聴」くことを練習しましょう。

この記事では「聴く」に繋がるコツもたくさん書いていますが、まずは、質問に気を取られすぎず相手の話に真摯に耳を傾け、理解しようとする姿勢を作りましょう。

傾聴のやり方はこれからお伝えしていきますが、まずは「聴」くというこの心構えを持つことが大前提です。

聞く:音や声が自然に耳に入ってくること(英語:hear)

聴く:積極的に耳を傾けること(英語:listen)

ついでに

訊く:質問すること(英語:ask)

これが、「きく」の種類です。キャリアコンサルで必要なのは、圧倒的に「聴」くです。

まさに傾聴のこと。養成学校でも100回くらい耳にしますよね、傾聴。

やってはいけないことが、キャリコンが訊きたいことばかりをクライエントに話させること。

ましてや、キャリコンが自分の経験談を話し出し、ついにはクライエントにアドバイスをするようになることはマズいです。

クライエントの気持ちは離れ、これまで作ってきた関係性はドミノ倒しのごとく綺麗に崩壊するでしょう。

2. クライエントの発言を繰り返す

先ほど、クライエントの話を聴く(傾聴する)ことが重要と言いました。

この傾聴する際に一番にやるべきことは、キャリコンがクライエントの発言を繰り返してあげること。これが最も良いと思います。

例えば、クライエントが「最近、仕事が楽しくなくて…」と話し始めたとします。

この時、キャリコン側がすぐに「どうして楽しくないのですか?」や「何か具体的な出来事があったのですか?」と質問を連発するのではなく、まずは「最近、仕事が楽しくないと感じられているのですね…」と、言葉を繰り返してあげてください。

なぜそうするのが良いのかというと、繰り返しは、

✔︎ クライエントの発言を反響させることで、クライエント自身の状況や気持ちの再認識ができ、理解を深める効果がある

✔︎クランエントにとって「聴いてもらえている」「分かってもらえている」という安心感を得られる

✔︎ 質問を考えるより楽で、誰でもできる

といったコストパフォーマン最高の方法だからです。

なお、繰り返しのやり方は、クライエントの発言をそのまま繰り返す『オウム返し』と、クライエントの発言を意味はそのままに言葉を換えた『言い換え』、この2パターンが出来れば問題ありません。これだけで充分対応できます。

クライエントの言葉をそのまま繰り返すことです。

例えば、クライエントが「仕事が辛いんです」と言ったら、キャリコンは「仕事が辛いんですね」とそのまま繰り返すという具合です。

クライエントの言葉を少し変えて反映する方法です。

例えば、クライエントが「仕事が辛いんです」と言ったら、キャリアコンサルタントは「つらい思いをされながらお仕事をされているのですね」といった具合です。

この方法は、クライエントの話をちゃんと理解していることを示す上でも有効です。

3. 言葉だけでなく『表情』も、クライエントの合わせ鏡になる

クライエントの発言を繰り返すことを、「クライエントの合わせ鏡になりましょう」とおっしゃる方もいます。

僕も、その通りだと思います。

ただ、僕はさらにそれに追加して、「表情もクライエントの合わせ鏡になりましょう」とお伝えしています。

クライアントの感情に合わせて、表情を豊かに変化させるということです。嬉しそうな時はキャリコンも微笑み、辛い話の時は困った表情をする、など豊かに使い分けるイメージです。

そうすると、クライアントは「共感してもらえている」と感じます。

注意すべきことは、クライエントの感情と逆の表情をしないようにすること。辛い話をしているのに、聴き手にニコニコ微笑まれると、ちょっとイラっとしますもんね…。

あくまで鏡であることが大切です。

表情を作るのが苦手という方は、眉(まゆ)を動かすことを意識してみてください。

実際に鏡を見て眉を動かしてみると分かりますが、眉の動きがあるだけで、表情はガラリと変わります。

特にマスク着用で面談をされる方は、かなり表情が伝わりにくいのですが、眉の動き一つでかなり印象が変わります。

4. 質問は端的に行う

キャリコンがクライエントに質問する際、質問のセリフがすごく長くなることがあります。

句点(。)がなく、読点(、)だけで、長文を読んでいるイメージです。

英語で例えると、単語への修飾が連鎖しているような印象(~ that ~がずっと続くみたいな)。わかりにくくてすみません。

これはクライエントにとって、何を質問されているのか理解しにくいものとなってしまいます。

そして、長い質問は、クライエントを混乱させるだけでなく、キャリアコンサルタント自身も何を質問しているのかが不明確になることがあります。

そのため、質問は短く明確に行うことが重要です。

といっても、言うは易しですね。

誰でもできる簡単な解決策として、強制的に句点(。)を入れましょう。

意識的に文章を切るということです。

それだけで質問者は一拍置けるので、発言の整理がしやすくなります。

また、質問の受け手にとっても、理解のしやすさが格段に上がります。

直近の上記4行の文章を、1文にしてしまうと、こうなります。

『誰でもできる簡単な解決策として、強制的に句点(。)を入れて、意識的に文章を切れば、それだけで質問者は一拍置けるので発言の整理がしやすくなり、また、質問の受け手にとっても理解のしやすさが格段に上がります。』

声に出して読むとより体感できますが、文章が長いと、かなり分かりにくいです。

2️⃣ キャリコンも第一印象が肝心!面談スタート時の失敗を避ける方法

僕がロープレ面談練習講座をしている時、スタートした直後で、「ちょっと、このままでは合格は厳しいかもしれない…」と感じる時がありました。

それは、第一印象が原因です。

ちょっと頼りなかったり、最初から話がチグハグだったりすると、クライエントは「このまま相談しても大丈夫かな…」「解決できるのだろうか…」と不安になります。

キャリコンも第一印象が肝心!素晴らしいスタートを切るためのアクションプランを解説します。

5. 第一声と共にキャリコンのオーラを発する

キャリコンをやる人は、最初の第一声(「今日はどのようなご相談でいらっしゃいましたか?」)を出す瞬間、これを守ってください。

✔︎ 背筋を伸ばして、堂々とした頼りがいのあるオーラを出す

✔︎ 普段の0.8倍速でしゃべり、落ち着いた頼りがいのあるオーラを出す

✔︎ 表情に変化をつけ、親身になってくれそうな頼りがいのあるオーラを出す

これで第一印象を好印象にします。これだけで面談の雰囲気は、よくなるものです。

僕はこれまで50名以上の方のロープレ対策をさせていただきました。

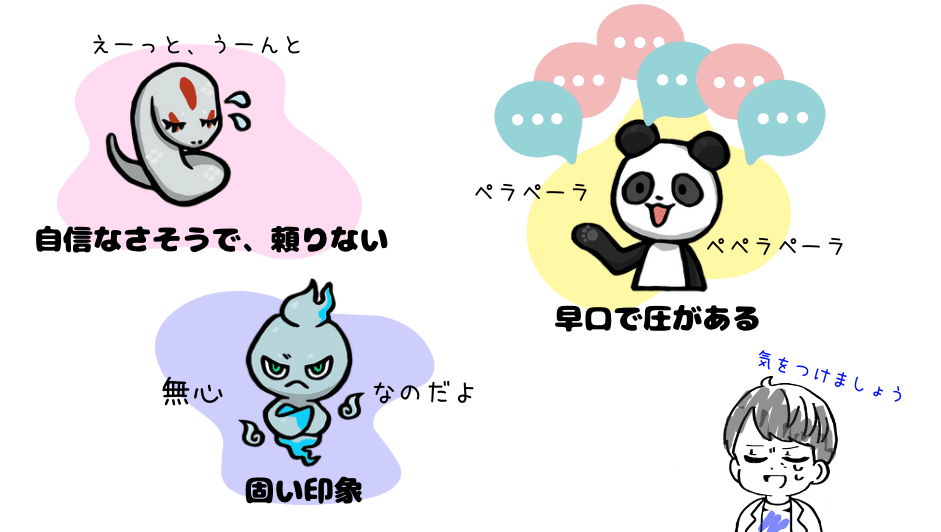

その中でしばしば、

と感じる時がありました。

特に、自信がなさそうなケースは、本当に良くないです。

キャリア相談とは、いわば人生相談。もし、あなたが人生相談をすることになったら、自信がなさそうな方にしたいと思いますか?

僕なら頼りがいのある人に相談したいものです。

だから、下を向いて話したり、目を泳がせたり、猫背で縮こまったりするのはNGです。

話す速度も普段の0.8倍速くらいでゆっくりにしましょう。それだけで、落ち着いた頼りがいのある雰囲気になりやすいです。

表情の変化も大切です。常にニコニコしていればいいわけではなく、相手の嬉しいことや辛さを共感したとき、それに合わせてしっかり表情にも表しましょう。

カチコチの顔と、表情が豊かな顔を想像してみてください。表情が豊かなほうが、断然親しみが生まれやいです。

6. 来談目的こそ、丁寧に繰り返すべし

来談目的とは、キャリコンが第一声に訊くコレですね↓

CC:「本日はどのようなご相談でいらっしゃいましたか?」

CL:「はい、実は〜で、◯◯について悩んでいて相談に来ました」

↓

これが来談目的

来談目的はクライエントの主訴(真の課題、最も訴えたいこと)とは完全には一致しないことが多いです。

しかし、クライエントの主訴を掴むヒントになる重要パーツです。

この来談目的をキャリコンが間違えて捉えてしまうと、無駄な質問が増えたり、クライエントが求めない話ばかりになってしまったりと、大崩壊しやすくなります。

だから、来談目的は一語一句丁寧に繰り返し、頭にインプットすることをお勧めします。

CC:「本日はどのようなご相談でいらっしゃいましたか?」

CL:「実は今上司からパワハラを受けていて転職を考えていまして、ただその転職にも不安があって相談に来ました」

CC:「現在上司の方からパワハラがあり転職をお考えになられていると、しかしその転職にもご不安がおありなのですね」

このように、丁寧に繰り返しましょう。

ここを適当に流すと、「転職をしたいという相談なのですね」とか「上司のパワハラで転職を考えているのですね」と適当に確認し、「転職する」ことに対してだけに焦点がいくことがあります。

しかし、クライエントは来談目的の後半で「”転職にも不安”がある」と発言していますので、本来はここまで抑え切る必要があります。

このような状態だと、”転職への不安”については何も話さずに、面談時間15分が経過することも起きます。

来談目的は、全文丁寧に繰り返し、取りこぼさないようにインプットしましょう。

養成学校でもお話があったかもしれませんが、面接試験では「守秘義務」の話は飛ばしてOKです。試験当日も試験官から「守秘義務のくだりは飛ばしてください」と言われるかもしれません。

最初は簡単な挨拶をした後、「今日はどんなお悩みでいらっしゃいましたか?」と訊いて大丈夫です。

7. 一番最初の質問は、来談目的の語尾に着目する

僕がキャリコンを行う際、一番最初にする質問は、来談目的の語尾について訊くことが多いです。

なぜ来談目的の語尾に着目するのかというと、自分がクライエントになったとき、そこから触れてもらうのが一番気分が良かったからです。

たまに、「今の仕事内容とか、もっとクライエントが話しやすいことから訊きましょう」という話も聞いたことがありますが、僕の考え方は異なります。

「転職しようか迷っている」と相談者が言うのであれば、最初にする質問は「今の仕事は何されているんですか?」よりも、まずは「転職のどのような点で迷われているのですか?」と訊いてあげたほうがクライエントが話したいことに近い場合が多いのです。

キャリコンが訊きたいことを訊くのではなく、クライエントが話したいことを話せるように質問することで、話の流れはスムーズになり、関係性も構築しやすくなります。

ただし、『来談目的の語尾』を一気に深掘りはしないです。なぜなら、悩みの原因はナイーブな内容になりやすく、クライエントと関係性が出来ていないと話してもらえないことが多いためです。

例えば、

CC:「今日はどのようなお悩みでいらっしゃいましたか?」

CL:「仕事が辛くて、転職しようと思っているのですが、転職にも不安があって。」

CC:「仕事が辛くて転職をお考えですが、その転職にもご不安があるということですね。」

「転職のどのような点がご不安だと感じていらっしゃるか、教えていただいてもよいでしょうか?」

CL:「はい。〜〜という理由で、自分にはスキルがないと思い、転職できるかどうか不安なんです。」

CC:「そうなのですね…、スキルがないことが転職へのご不安になられているのですね。」

ここから先は、『スキルがない』とは具体的にどういうことなのかを訊きたくなるもの。

でも相手の状況もまだわからないですし、面談開始して間もないので、ちょっと訊きづらい(クライエントも答えづらい)かもしれないですね。

キャリコンが質問しにくと感じたことは、クライエントも答えにくいもの。

よって次の質問からは、クライエントが話しやすそうな内容から行っていきます。

3️⃣ 堂々巡りを避ける方法

ロープレ練習対策をさせていただく中で、これが一番多い悩みでした。

まずは、堂々巡りになる原因を考えてみましょう。

堂々巡り…。同じ質問をしてしまったり、類似した話になりやすいループ状態。似たような質問や話題を出してしまうから、堂々巡りになるということ。

ではなぜ、似たような質問や話題を出してしまうのか?

それは、「何を訊けばいいんだ?」「どうしよう…!」と質問が思いつかずに焦って混乱してしまうから。

結果:堂々巡りになる

⬆︎

原因:似たような質問や話題を出してしまう

⬆︎

原因の原因:焦って混乱してしまう

⬆︎

原因の原因の原因:何を質問していいか思いつかない

何を質問するか思いつかないのであれば、前もって質問することが用意できていれば、だいぶ違うんじゃないでしょうか??

さあ、準備してみましょう!

8. 自分自身の展開パターンを持つ

ロープレの最中、「何を質問しないといけないのか」ばかりに気を取られ、失敗したことはありませんか?

クライエントの話にも集中いないといけないですし、そうなると質問が思いつかない…。

そんな時に役立つのが、展開パターンです。

事前に、ある程度の質問内容や話の流れを作っておくのです。

「いやいや、ロープレがどんな設定なのか分からないから、準備のしようがないのでは?」と思われるかもしれません。

実は、そんなことはないんです。

あなた自身、これまで何度かロープレ練習をする中で、共通して使っている質問はあるのではないでしょうか?例えば、今の仕事に悩みを持つクライエントの相談を受けているときは、「今どんな仕事をしているのか?」は訊きますよね?

そして、話の流れを作っておくことも、重要です。

なぜなら、話の流れがあればそれを道筋にして順に辿れば良いので、あちこち話が飛んだり、逆流したり、堂々巡りになりにくいからです。

話の流れを用意しておかないことは、コンパスを持たずに大海原に出航するようなもの。

もちろん完璧な地図を準備するのは無理ですが、方角さえわかれば目的地へ進めます。話の流れは、コンパスみたいなものです。

展開パターンは自分のやりやすいように作って問題ありません。

ただ、どう作るか悩む方は、ぜひ次の項目を参考にしてみてください。

9. 展開パターンは、シュロスバーグの4Sを基につくる

僕自身は、展開パターンを作るとき、シュロスバーグさんの4Sの考え方を参考にしました。これはオススメです。

シュロスバーグ:転機に関する提唱が有名。転機が人生の変化を起こす。転機を乗り切るには、4Sによる分析が効果的。

4S:Situation(状況)、Self(自己)、Supports(支援)、Strategies(戦略)

クライエントは悩みを持っています。

その悩みとは、何か変化やきかっけ、つまり転機によって起き、「これからどうしよう…」と思っている状態です。

実はどんな悩みでも、4Sを使うとこのように分解できます。

✔︎ 『Situation(状況)』

悩みが生じたきっかけや、いつ起きたのか?

✔︎ 『Self(自己)』

クライエント自身はどう感じているのか?

✔︎ 『Supports(支援)』

肯定的な気持ちになれる情報や援助があるか?

✔︎ 『Strategies(戦略)』

クライエントが何か行っている取り組みや対策はあるのか?

そして、展開パターンは、これを上から順番に行っていくだけ。

①『Situation(状況)』を訊く

クライエントの今の状況を訊きます。これでバックボーンを把握します。

例)

・どんな悩みを持っているのか?

・悩みのきっかけは何?

・今の環境(仕事、家庭、学業など)の様子

・これまでの経験

・考えられる悩みの原因は何か?

②『Self(自己)』を訊く

一つ一つの状況に対するクライエントの気持ちを訊きます。これで思考性や自己理解度を把握します。

例)

・今の環境(仕事、家庭、学業など)に対する気持ち

・何が良くて何が嫌なのか?

・悩みやその原因に対する気持ち

③『Supports(支援)』を訊く

クライエントにとって、頼れる支援先があるか訊きます。

例)

・誰か相談している人はいるか?(職場の上司、家族、知人など)

・悩みの解消に繋がるような情報を得る方法はあるか?

・肯定してくれる味方はいるか?

④『Strategies(戦略)』を訊く

クラエントが悩み対して、どこまで行動しているのかを訊きます。これで何が不足しているのかを捉えます。

例)

・どこまで調べている?

・どこまで分かっている?

・行動した結果の気持ちは?

10. 万能な展開パターン

実は、ほとんどの相談ケースで、共通して使える万能な展開パターンがあります。

結論、以下の流れです。

⓪来談目的の悩みに軽く触れる

①今の状況の詳細確認

②状況に対する気持ちの確認

③悩みの相談先の確認

④選択肢の確認

⑤理想の確認

基本的には、⓪のあと、①から⑤まで順番に話をしていけばOK。

そうすれば、同じ質問をすることはなくなり、堂々巡りも避けることができます。

以下で、使い方の具体的な解説をします。

★☆ ここから先は有料です(3,980円) ☆★

今後も記事は随時更新していきます!

一度購入いただければ、更新分は追加料金なしで閲覧可能!

▽半額以下で読む方法▽

X(旧Twitter)リポストで紹介いただくと、

半額以下の『1,980円』で購入できます!

※「長い文章を読むのは苦手!」という方へ

スイスイ読めるPDFを用意しています↓

ここから先は

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?