「4年に1度の化石にはしない」カーリング協会の挑戦と可能性

北京での女子カーリングチームの銀メダル獲得。まだ、感動の余韻に浸っている方も多いのではないでしょうか?

かく言う私も、完全な俄かカーリングファン。きっかけは、こちらの徳力さん(SNSに詳しい人として有名な)のカーリング沼の記事。

この記事をきっかけに「沼配信」を見始めたら最後、先週末の時間の大半を、沼で過ごすことになりました。今や、すっかり、沼の住人です。

私のお薦めは、「スキップ」と「フィフス」に関する配信。

スキップとは第7投・第8投を担う司令塔。作戦を考え、メンバーに指示を出し、自分が試合を決める為の舞台を自ら演出する役割。

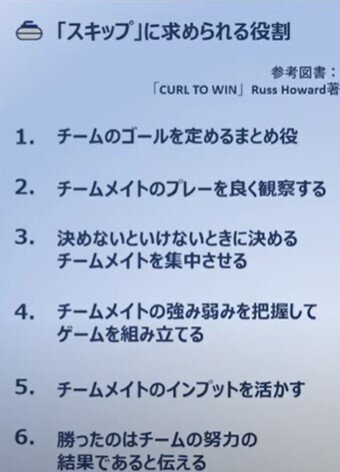

私が一番興味を持ったのは、下記の「スキップの役割」。これは、スキップを「リーダー」や「マネージャー」に変えても、そのまま通じるのではないか?という点。

ゴールを定め、チームメンバーの特性を把握し、常に動きを観察し、「ここ一番」では自分で率先垂範する。成功時にはチームメンバーへの感謝を忘れない。

「フィフス」については、単なる控え選手くらいにしか思っていませんでしたが、この配信を観て重要性を理解しました。

試合中は監督に近い役割を担いつつ、試合前夜にストーンの状態を逐一チェック。かつ試合中に不測の事態が起きた場合は代役として登場。

フィフスに経験豊富なベテラン選手を置けるかどうかが試合の行方を左右するということもある様です。

ストーンは天然物なので、1個1個状態が異なり、状態が悪いものをリードやセカンドに、最も状態が良いものをスキップに割り当てるという話も興味深かったです。

スキップの選手は、優遇されている分、自分が決めなければというプレッシャーを背負うという事。

と大いに盛り上がった沼配信ですが、ロコ・ソラーレの創設者であり、現在理事を務める本橋麻里さんが著書で、下記の様に課題を指摘しています。

カーリング は、4 年 に 一度 だけ 盛り上がる「 化石 化 し た スポーツ」 として、 身動き が 取れ なく なっ て しまう という 危機感 を、私 は 抱い て い ます。

これこそ、まさに、日本カーリング協会(JOC)が抱える課題なのだと思います。

一時の盛り上がりに終わらせず、イベント告知や選手の想い、試合の舞台裏等の情報をストックしていく「NOTE」の公式ページも立ち上がった模様。

北京の後も、「種火を絶やさない」試みとして、どんな仕掛けがなされていくのか注目です。

先述の本橋麻里さんの著書を読んで、今後、カーリングを更に盛り上げて行く際のキーワードは、

1.人材育成

2.地方再生

なのではないか?と考えます。

先述の通り、スキップは、リーダーシップ及びマネジメントの訓練そのもの。また、他のメンバーもチームワークやコミュニケーション力が育まれる。

カーリング を 通し て 得 た スキル は、 多岐 にわたって 活用 できる もの な ん です。 カーリング 業界 の 内側 でも、 指導 者、 フィジカル トレーナー、 メンタルトレーナー、 チーム スタッフ、 栄養士 と、 いくつ も 可能性 が あり ます。逆 に ロコ・ソラーレ で 学ん だ 経理 や 旅行 関係 の ノウハウ、 語学 力 を 活かし て 外 に 出 て いく ケース が あっ ても いい。 世界 を 目指す カーリング チーム で あり ながら、 人材育成 的 な 部分 も 担い たい という 理想 を、 私 は 抱い て い ます。

以前、人事の採用担当者から「マイナースポーツ出身者」は面接で高評価を得ることが多いという話を聞いたことがあります。敷かれたレールの上を歩くのではなく、自分たちでレールを敷く苦労をして来ているから。

カーリングをやることで社会で必要な能力が磨かれ、採用にも有利となれば、カーリング志願者も増えるのでは?と思います。

地方再生については、本橋麻里さんが、ロコ・ソラーレ創設時に最も重視したことではないか?と感じました。

オホーツク海を望む、北見市にある常呂町。「何もない町」

その「何もない町」が数々のオリンピアンを輩出してきた。カーリングは、ホタテやじゃがいもと肩を並べる、常呂町が誇る特産品。

常呂町では、小学4年生から体育でカーリングをやるそうです。全国大会に出る前に、常呂町のリーグ戦で勝ち残るのに一苦労。

常呂町がカーリングの聖地となったいきさつは、こちらの朝日デジタルの記事をご参照ください。

カーリングが呼び水となり、スポンサーや観光客が集まり、他の特産物のPRや関連グッズの販売にも繋がる。

常呂町での具体的事例については、こちらの池田寛人さんに詳しく書かれていますので、ご紹介させて頂きます。

カーリングを核とした地方再生で、第2、第3の常呂町が生まれる。

そういう可能性にも期待できるのではないでしょうか?

最後に、吉田知那美選手の常呂町凱旋インタビューを紹介させて頂きます(9:04~ご覧ください)。

正直、この町、何もないよね。

私も、この町に居たら、夢は叶わないと思った。

でも、今は、この町に居たから叶ったと思います。

ヘッダー画像出典:日本カーリング協会公式YouTube

いいなと思ったら応援しよう!