高嶺善継:上原清吉の兄弟子

平成4(1992)年、沖縄空手道懇話会/琉球新報主催の空手道講座「流派に学ぶ」と題された一連の講座が開催された。沖縄の空手や古武道の大家に流派の歴史や逸話を語ってもらおうという企画であった。上原清吉も講師として、師匠・本部朝勇や本部御殿手について語った。以下の「稽古の心得」の動画はそのときの講座からのものである。

上原先生が公開の場で本部御殿手について語るのは初めてだったので、色々と興味深いことが語られていた。そして、講座の最後に、聴衆の一人から、「本部朝勇の弟子は他にいましたか」という質問があった。

当時、沖縄の空手関係者の中には、「本部朝勇は実在しなかった」とか「本部朝勇は実在したが武術は稽古していなかったはずだ」と、公然と事実無根の誹謗中傷をする人たちがいた。

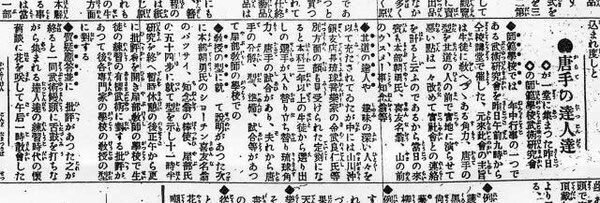

実在しないのなら、なぜ大正7(1918)年に沖縄県師範学校で「唐手の達人」の一人としてショーチン(ソーチン)を演武した様子が新聞記事で報じられているのであろうか。

当日の来賓も本部朝勇氏、喜友名翁、山の前のウスメーこと知念翁等、

(中略)

教授の型について説明があった。次に本部朝勇氏のショーチン、喜友名翁のパッサイ、知念翁の棒使い、屋部の五十四歩について型を示し、

いずれにしろ、その質問者も、もし本当に本部朝勇が実在していたのなら、他に弟子はいたのかいう意味で質問したのであろう。それに対して、上原先生は以下のように答えた。

「朝勇先生の弟子に、琉球舞踊の高嶺先生がいました。高嶺先生は戦後那覇で高嶺舞踊研究所という舞踊教室を開いていました」

上原先生は、この高嶺氏のことを「高嶺のヤッチー」と呼んでいた。ヤッチーは、士族言葉で「兄」を意味する方言である。「高嶺の兄さん」とか「高嶺先輩」のようなニュアンスである。

本部朝勇は、本部御殿手以外にも唐手の型を教えるクラスを持っていた。このクラスは夜のクラスで、型を若干の生徒たちに教えていた。高嶺氏はこの唐手クラスの生徒であった。

上原先生は高嶺のヤッチーの下の名前を覚えていなかった。だから、筆者は「高嶺のヤッチーとは誰だろう」と思い、2007年から本格的に調査を開始した。

まず戦後の那覇の地図を沖縄県立図書館で調べて、高嶺舞踊研究所の当時の所在地を確認し、その場所に行ってみたが、もう研究所はずっと以前になくなって跡地には家族の方も住んでいない様子であった。

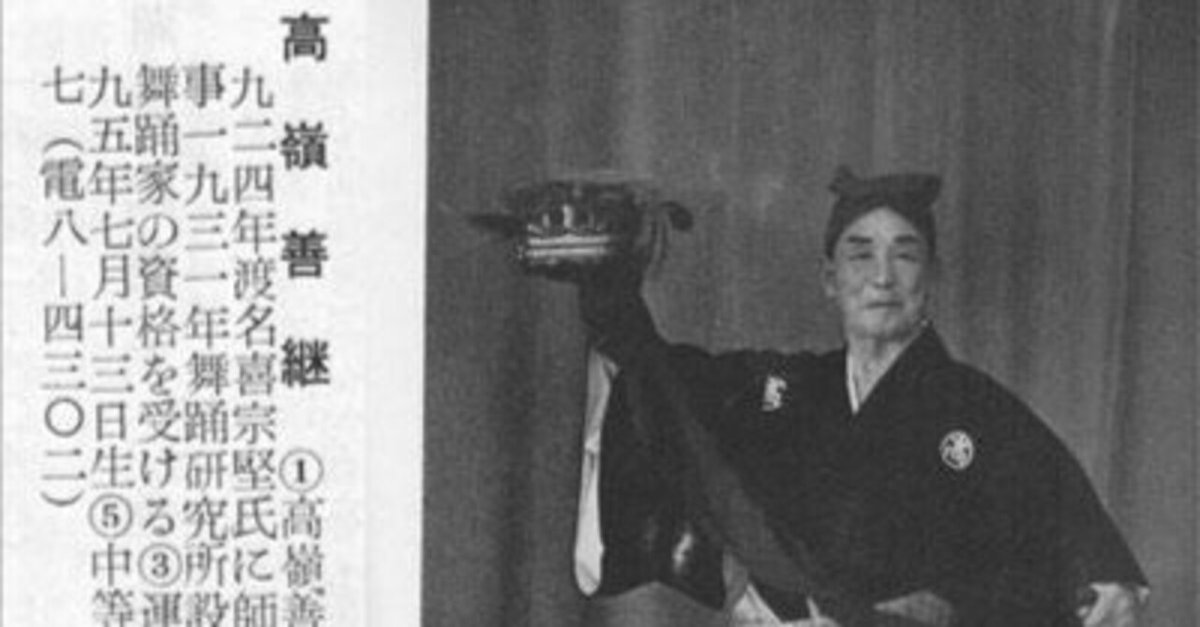

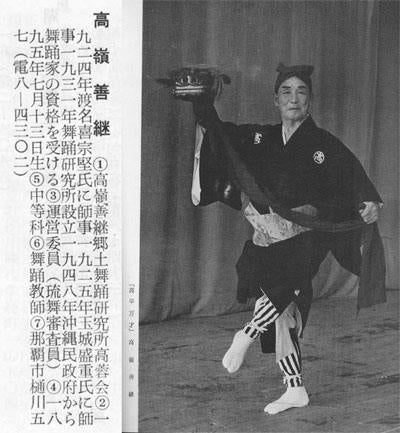

手がかりはこれだけだったので途方に暮れたが、ある琉球舞踊研究家の先生に電話で質問したところ、「それは高嶺善継氏のことですね。戦後有名だった舞踊家です。本にも載っています」と、貴重な情報を教えていただいた。そして、教わった本に記載されていたのが、下記の写真である。

上記によると、高嶺善継氏は明治28(1895)年7月13日生まれ、大正13(1924)年渡名喜宗堅氏に師事、大正14(1925)年玉城盛重氏に師事、とある。残念ながら琉球舞踊の本なので、空手の経歴は書かれていない。

筆者は上記の琉球舞踊研究家から、高嶺氏の弟子の安次嶺律子氏も紹介してもらったので、早速安次嶺氏に連絡を取った。高嶺氏が空手をしていたというのは初耳だったようで驚かれた様子だったが、「あの先生の踊りは力強かったので、空手をしていたというのは頷ける気がします」とのお話であった。

なお、表題には「兄弟子」と入れたが、高嶺善継は上原先生より9歳年上だったが、入門時期が先だったかは不明である。

高嶺氏が本部朝勇から何の型を習ったのか気になるところではあるが、戦後は空手は稽古していなかったようで、残念ながらいまとなっては不明である。

出典:

「高嶺善継」(アメブロ、2016年5月28日)。