効率化は自分を下げることがある

それをすることが

気づかないうちに

自分にとってマイナスになっているよ。

効率化は自分のためになるのか?

Feloに聞いてみた。

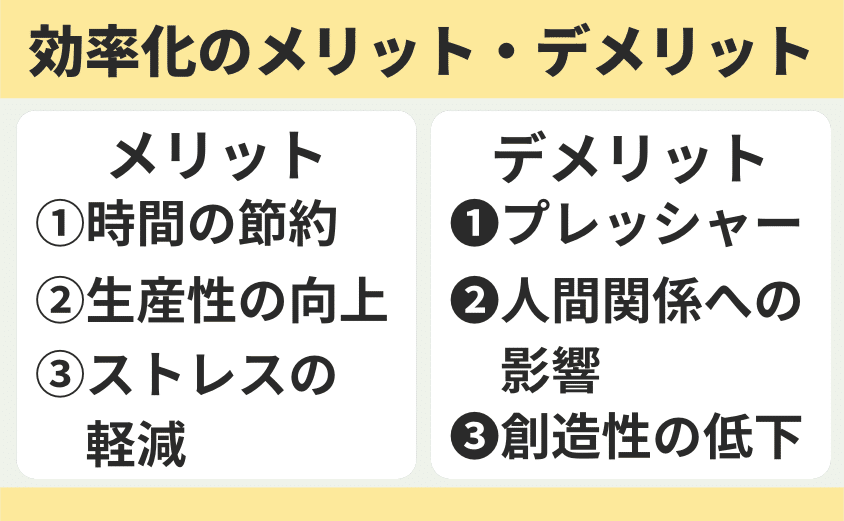

効率化のメリット

①時間の節約

②生産性の向上

③ストレスの軽減

効率化のデメリット

❶過度なプレッシャー

❷人間関係への影響

❸創造性の低下

私はこれらと異なる捉え方をしている。

効率化は

自分にとってマイナスになるケースがある。

まず、大学受験生の話。

効率を考え、自分に関係ない・必要ないからと取り組まないことで、

実力を高めるチャンスを逃すケースがある。

1月末に実施された入試直前のW・K大向けのテスト講座で、

40字や70字で解答する設問を飛ばす受講生がいた。

その人が受ける学部では、そのような短文記述式の出題がないから、

飛ばしたようだ。

(本人になぜ飛ばしたのかと聞くことはできない)

この形式は、自分の理解度をチェックするのに非常に有効なんだけど、

自分には必要ないからと避けたのだ。

私は問題の解説のなかで、

この形式の問題に取り組むメリットとして、

理解度をチェックする・学力を高めるきっかけになることを話して、

その子に「学力アップのチャンスを逃したんだよ」と伝えようとした。

伝わっていて欲しいなぁ。

その子は、テスト終了時間の10分以上前に解答を終えていた。

しかし、残りの時間にその形式の設問に取り組もうとせず、

居眠りをしだした。

この2つはどういうことを表していると思う?

簡単だった

わからないから諦めた

短文記述式の設問を飛ばしたから時間が余った

力のある人だったら

短文記述式の設問に取り組んでいるだろう。

力のある人は、積極的に取り組んで、どんどん力をつける。

何をすべきなのかを理解しているんだね。

効率化は自分にプラスになるように考えるほうがいいね。

次は飲食店の話。

⑴お客さんに出す水が入ったコップを、50個くらいあらかじめセットしている

中華料理チェーン店

⑵冷めたご飯・味噌汁と乾いたキャベツのトンカツ定食を提供する店

⑶お客さんが入店したのに背中越しに

「いらっしゃいませ」と言う店員がいるパン屋

これら飲食店の効率化は、

お客さんのためではなく、

従業員のためだ。

⑴お客さんが来るたびにコップに水をつぐのが面倒

⑵トンカツを揚げるときにすでに定食がセットしてある

⑶パンの袋詰めをしていて、振り返るのが面倒

今日、昼食を取るために訪れた有名中華そばチェーン店でも、

水の入ったコップ6つがセットされていた。

いままで気にしていなかった。

ちょっとショックだったよ。

効率化は自分のためにするものだけど、

それが自分にとってマイナスになるケースがある。

飲食店は、その効率化が私のように不満に思う原因となって

顧客を失う場合がある。

ファンを失うよ。

その店が潰れたら

働く場を失い、生活に困ることになるよ。

私は⑴と⑶の店に行っていない。

今後もいくつもりはない。

⑵は何年も前につぶれたよ。

効率化には罠がある。

その効率化は誰のためになるのか?

考えたほうがいいよ。

思わぬマイナスになっているかもしないよ。

時間・空間に囚われない人生を目指す。

行きたいところに、行きたいときに行けるようにする。

『もりりの軌跡』は、そんな人生を目指すなかでの学びや気づきを記していく。