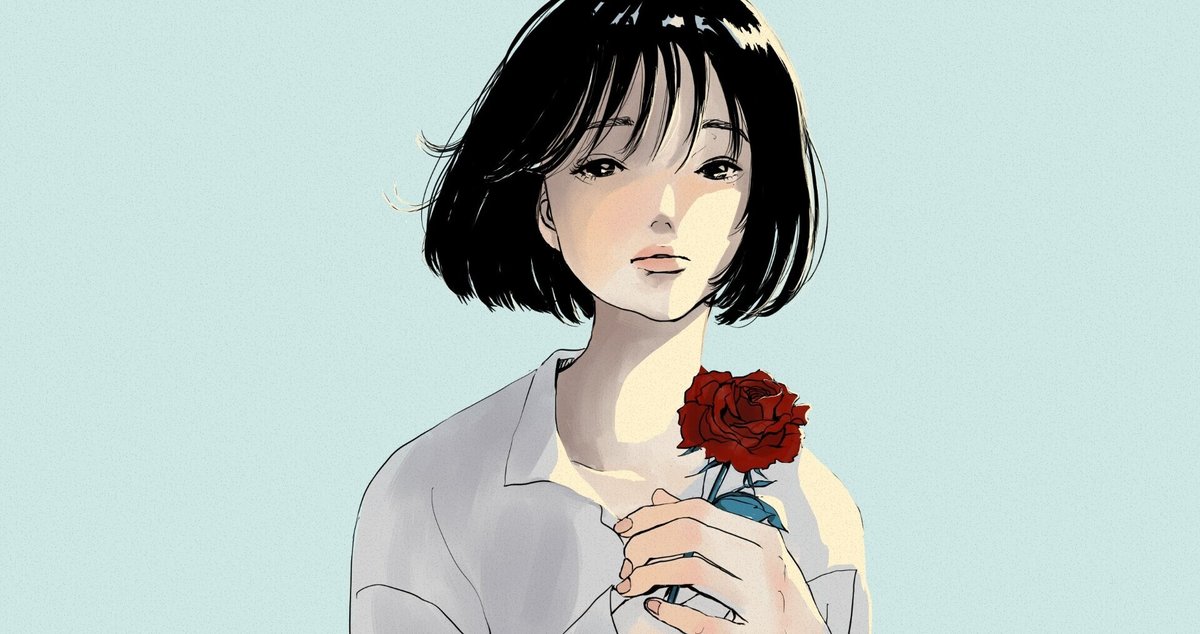

【短編小説】赤色

瓶が割れる音がした。ひどい酩酊状態からうっすら現実に引き戻され、重い瞼を持ち上げる。そこは一人で暮らす自分の部屋だった。またあの頃の夢を見ていたようだ。瓶が割れる音がしたとき、色がついてなかったから。夢に色がついているかついていないかという議論がなされるとき、わたしは決まって前者だった。どんなに華やかな夢を見たとしても起きてしまえばモノクロの記憶しか残っていない。もったいないな、と思いながら当時はよくクーピーで塗り絵をしていた。

「はみ出さずに綺麗に塗れるのね、ゆいちゃんは天才やなぁ」

母からそう言ってもらえるのが嬉しくて、小さい頃は塗り絵が大好きだった。

「周りを縁取ってから中を塗ると、はみ出さずに塗れるんやで」

そう言って教えてくれた母の言葉通りにやってみると、それまでより上手に塗れた。それ以来、ずっとその塗り方をしている。キャラクターものから植物まで幅広く色を付けた。完成するとその絵に生気が宿った気がするから、達成感があった。生きて。なぜかそう祈りを込めて、塗り終えた絵を眺めることが多かった。

瓶が割れたとき、背筋がぞくっとした。音のする方向に目を向けたとき、食卓にうつ伏せている母の姿を見て、鼓動が早くなった。

「お母さん、どうしたん」

聞いても何も返ってこない。いつもの母の姿ではない。すぐに救急車を呼んだ。救急です。母が倒れて。43歳です。息は背中が上下しているからたぶん。私一人です。娘です、14歳。

救急車が駆け付けるまで五分足らずだった。サイレンの音を聞いて隣の家の麻子おばちゃんが玄関から出てきた。

「ゆいちゃん!なにがあったん!」

「お母さんが倒れたん」

声が震えた。

「代わりに救急車乗って行くから、病院着いたら連絡するで!美紀子さんの携帯にかけるから、ゆいちゃん出るんよ!」

そう言い残して、救急車はお母さんと麻子おばちゃんを運んで行った。

一人になった部屋で、割れた瓶の破片を見たときじわじわと恐怖が押し寄せてきた。しんじゃうのかな。切羽詰まると案外振り切れるもので、大丈夫やろ、と呟いて割れた瓶を拾い集めた。

いつもそうだった。きっと周りから見ると異質で可哀そうだと思われることを知っていたから、ゆいちゃんのお父さんは?と尋ねられたとき、明るく元気に「おらんで!でも全然大丈夫!」と答えていた。大丈夫は自分に対しての大丈夫と、質問した相手への気を遣わなくて大丈夫という二つの意味を持っていた。

過労だった。麻子おばちゃんからの連絡で、母は点滴を打って帰ってくると聞いた。それから麻子おばちゃんは続けた。

「ゆいちゃん、おかあさんのこともっと手伝いなよ?なんかあったらすぐうちのピンポン押したらええさかいに」

隣人の善意からでた発言に、わたしの糸は切れた。もっと?まるで今までの自分が原因でお母さんが倒れたみたいじゃないか。

「わかりました、付き添っていただいてありがとうございます」

明るくそう伝えて電話を切ったあと、割れずに残っていたもう一つの瓶を台所のシンクに投げつけた。割れた瓶は栄養ドリンクの瓶だった。疲れが溜まっていた母は、二本飲めば二倍疲れが取れると思っていたらしい。逆効果やったわ、とタクシーで帰宅した母はあっけらかんと言った。

あれから十年たった今も、夢では時折瓶が割れる。母が倒れたトラウマの瓶。大丈夫と取り繕ってきた糸が切れた後の瓶。どちらの瓶の音も脳裏に刷り込まれたまま年を重ねた。自分がシンクに叩きつけた瓶は母が帰宅するまでに新聞紙にくるんでビニール袋にまとめた。素手でつかんでも大丈夫と思っていたが、見えない鋭利がそこにはあったらしい。右手の親指に血が滲んだ。一番早くなくなるクーピーの色は赤色だった。生きて。わたしもお母さんも。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?