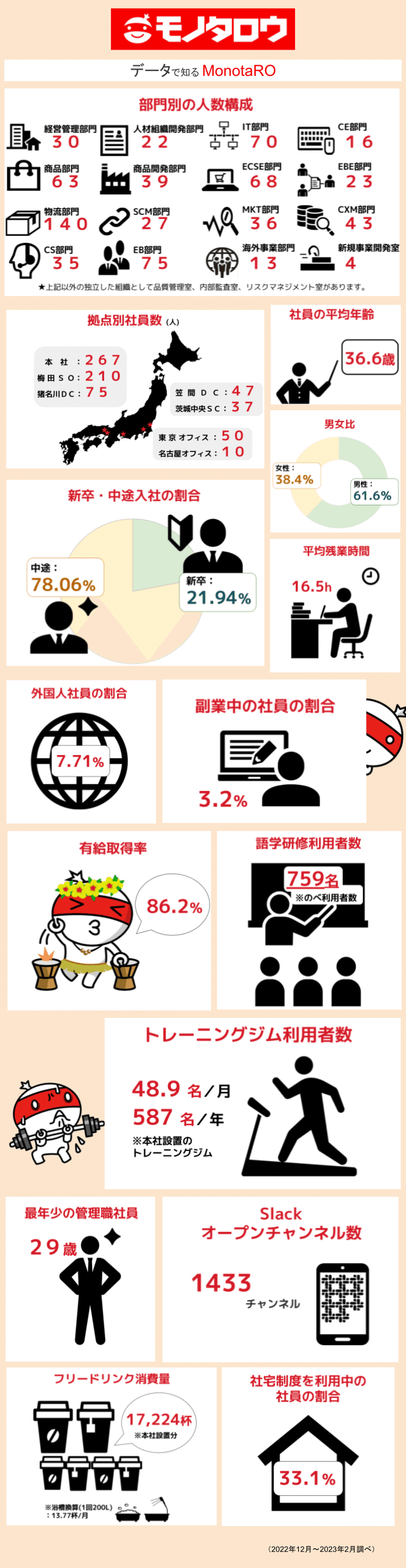

データで知るMonotaRO 2023【全社編】

いよいよ恒例となってまいりました、データで知るMonotaRO。当社の採用面接でよくあるご質問を、インフォグラフィックで一挙に公開します。

3回目となる今回も、サクッと皆さんの「気になる」にお答えします。ぜひ最後までご覧ください!

記事下部で各項目について詳しく解説しています。

▼インフォグラフィック詳細

事業の成長に伴い、組織の内部にも変化が見られました。まずは、拠点別の人数構成からご紹介します。

注)

CS部門:カスタマーサポート部門

SCM部門:サプライチェーン・マネジメント部門

EB部門:エンタープライズビジネス部門

ECSE部門:ECシステムエンジニアリング部門

MKT部門:マーケティング部門

CE部門:コーポレートエンジニアリング部門

EBE部門:エンタープライズビジネスエンジニアリング部門

CXM部門:CXマネジメント部門

昨年のご紹介では14部門でしたが、2023年3月現在で15部門となりました。専門性の確立・最適化のため、部門の改編も進んでいます。従業員数は594名→711名(2023/2/1時点)で、こちらも大幅に増加しました。

組織として大きく変化があったのは、ITエンジニアの方々が所属する部門。この1年で2部門から4部門に増加しています。

2022年初旬には下記2部門がありました。

・ECSE部門(ユーザーの皆様が利用するECサイトを開発運用する部門)

・IT部門(サービスを支える基幹システムを開発運用する部門)

そこから分かれる形で、この1年で下記2部門が新設されています。

・EBE部門(大企業向けサービスを開発運用する部門)

・CE部門(モノタロウ社員向けのデジタルインフラを提供する部門)

人数の増加が顕著だった部門としては、EB部門(129.3%)とMKT部門(156.5%)が挙げられます。EB部門においては、購買管理システム(大企業連携)ビジネスの成長が顕著であり、その成長を支える営業社員の方々の採用を強化しています。MKT部門においては、部門内グループ新設や統合、異動に伴って増加する形となりました。

また、注目すべきは「新規事業開発室」。部門とは別に、モノタロウの更なる成長に向けて独立した組織として設立されました。

※ぜひこちらの記事もご覧ください!

「更なる成長に向けた一手を」ー 新規事業開発室長に聞く、モノタロウが拓く未来とは。

注)

梅田SO:梅田サテライトオフィス

DC:ディストリビューションセンター

SC:サテライトセンター

※どちらも物流拠点を指します。

昨年と大きく変わったところといえば、関西の物流拠点です。

2022年4月より兵庫県川辺郡にて猪名川DCが稼働開始となりました。それに伴い2022年12月末に尼崎DCはクローズ、現在は猪名川DCが関西のメイン物流拠点となります。また新たな拠点として、2026年度に茨城県水戸市の物流拠点が稼働予定となり、引き続き国内の物流網を拡大させていく予定となっています。

さらに、2023年11月に本社移転(大阪梅田)を予定しており、拠点別社員数も大きく変動することになります。

続いて、社員の属性についてです。

各項目、大きな変化は見られませんでしたが、特筆すべきは女性比率です。

昨年も37.2%と高かった数値ですが、1%UPの38.4%となっています。日本の平均女性雇用率が26-27%程度※である中、この数値・増加はとても大きいですね!(※参考:女性登用に対する企業の意識調査(2021年))

また、最年少管理職は今年も29歳となりました。平均年齢も36-7歳と比較的若い会社ですが、若手のうちから活躍ができる環境で、当社らしさがこういった数字にも表れています。

続いて、働き方に関する項目です。

有給取得率に関しては、昨年比でなんと4.6%UPの86.2%となりました。2022年、新たに時間単位有給の制度(1時間単位で有給休暇使用が可能)が導入され、より働き方の柔軟性が向上したことが表れています。

福利厚生に関する数値がこちらです。

いずれの項目も増加していますが、特にフリードリンク消費量・トレーニングジム利用者数の増加が顕著に表れています。昨年比でフリードリンク消費量は1.3倍、トレーニングジム利用者数は1.6倍となりました(いずれも月平均比較)。相互理解の促進や部署の垣根を超えた気付きを得るために、2022年11月頃から出社による対面コミュニケーションをより一層推奨しています。それに伴い、オフィス内福利厚生の利用者が増加しています。

最後はSlackのオープンチャンネル数です。業務連絡・雑談いずれのコミュニケーションにもSlackは利用されており、非常に活発です。この2年間で1000件ほどチャンネルが増加しているようです(1日1チャンネル以上!)。

ちなみに、前回ご紹介した #z-nekoチャンネル(猫スキの集まり)も、認知度の向上で参加者が続々と増えています。

いかがでしたか?

この「データで知るMonotaRO」も、今年で3回目となります。毎年たくさんの方にご覧いただける恒例記事となりました。みなさんの「知りたい!」やご意見があれば、ぜひお知らせください!

★過去のシリーズはこちらから↓