【モノの図書館事例紹介】三条市図書館等複合施設「まちやま道具箱」

こんにちは。モノの図書館研究所の佐藤です。

今回は2025年1月時点で日本で唯一のモノの図書館「まちやま道具箱」をご紹介します。日本で先駆的に取り組んでいるまちやま道具箱は、諸外国のモノの図書館とはまた異なった毛色を持って、日本独自の進化をしている形態であるとも言えます。(なお、筆者は実際現地に赴き、インタビューと現地視察をさせていただきました。NPO法人えんがわの皆さん、株式会社ヴィアックスの皆さん、本当にありがとうございました!)

三条市図書館等複合施設「まちやま」

「まちやま」は、新潟県三条市にある図書館や鍛冶ミュージアム、科学教育センター、ステージえんがわ、ひろばが一体となった複合施設です。JR北三条駅から徒歩3分で、駅を出てすぐ右側に見えます。なんと隈研吾さんの事務所が設計されたとのことで、壮観な建物です。「つなぐ」をコンセプトにしたこの施設では、歴史と現在、未来、住まう人と来る人をつなぐ様々なコンテンツが提供され、町のにぎわいを創出しています。

まちやま道具箱

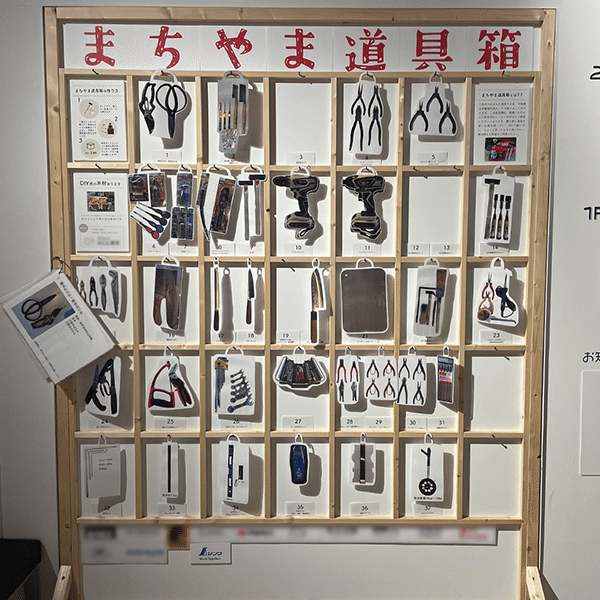

その中で、図書館の一角で行われているものの図書館が「まちやま道具箱」です。まちやま道具箱では、包丁やのみ、かんな、剪定バサミ、ニッパー、ペンチ、電動ドリルなど様々な道具を借りることができます。まちやま道具箱は公共型のLoT(Library of Things「モノの図書館」の略称。以降LoTと略します。また、LoTの形態については、過去のこちらの記事を参照くださいhttps://note.com/mononotoshokan/n/n93609d9206c9)に属し、図書館が公共サービスとして実施しています。そのため、もちろん図書館カードで借りられますし、無料です。

ものづくりの町、三条として

まちやま道具箱は、この施設のコンセプトである「つなぐ」ことに基づき、地域をつなげる機能として企画されました。三条市はものづくりの町で有名で、特に刃物製品は世界屈指の技術を持つ歴史的な町です。一方、三条市が生み出す道具は品質が高い故、金額も高額なものが多く、住民が身近に感じられるかというと、なかなか使う機会が少なかったようです。そこで、地元の名産である刃物製品を地域の人に身近に感じてもらいたいという思いで、道具の貸し出しを開始されたとのこと。

地元の企業が道具を無償提供。地元企業の振興策にもなっている

仕組みとして素晴らしいのが、三条市商工会と連携し、地元の企業が自社の商品である道具を無償で提供している点です。地元の企業の優れた商品を図書館に提供し、住民はそれを図書館で借りられる、という仕組みを作っています。秀逸なのは、それが企業のPR、販促にもつながっているという点です。美容師さんがハサミを試しに使ってみる、大工さんがてのこを使ってみる、など専門的な事業者がお試しとして使用し、気に入ればその商品を購入するという流れができている点です(購入そのものは、企業に直接か別の販売店などで行われていると思います)

地域コミュニティの醸成とシビックプライドの醸成、地元商業の振興、環境対策などの様々な機能を果たしている

まちやまが諸外国のLoTと比べて独自の進化を遂げているのは、

・LoTが地域商業の振興策になっている

・LoTがシビックプライドの醸成につながっている

という点です。LoTが提供する機能は、基本は環境対策、体験格差の是正、コミュニティの活性化、経済効果の創出にあります。道具をシェアすることで、資源効率を高めゴミの減量と温室効果ガスの削減効果があるとされてます。また、経済的な理由で試すことができなかった道具や楽器などの貸出で、新たな体験機会を創出します。道具の使い方のワークショップなどを通じて、コミュニティが生成され、地域コミュニティが活性化するという先行研究もあります。また、お試しの機会になることで、利用者が商品を購入するきっかけにもなります。

それに加え、まちやまではLoTがものづくりの町三条としての地域ブランドの発信と振興、住民のシビックプライドにつながっている点は、他にない素晴らしい施策だと筆者は思っています。

日本ならではのLoTとしての可能性。地場産品のシェアから

私はまちやまをインタビューさせていただいた後に、日本型のLoTとしての可能性を感じました。LoTは得てして公共性が高く、ボランティアの必要性の観点からもそのまま欧米のLoTを適用するのは難しいと感じていました。イギリスで行われている拡大型のLoT(こちらも過去の記事をご参考ください。https://note.com/mononotoshokan/n/n93609d9206c9)は、日本での実施のスタートとしては良さそうにも思っていたのですが、私が本当の意味で求めるLoTの形態は公共型もしくはコミュニティ型のLoTで、開いた道具のシェアの仕組みです。そのためには、経済的な負担が小さい無料もしくは安価なシェアが望ましいと考えています。しかしそれには経済的な支援が欠かせないんですよね。そこで地元企業のPRをしつつ、地域のブランディングにも繋がり、シビックプライドの醸成につなげながら、コミュニティを活性化していく地場産業を活用したLoTは可能性があるのでは?と感じています。(どなたか興味を持ってくださった自治体のご担当者の方!一緒に作りましょう!)

今回は日本で唯一(2025年1月時点)のLoTまちやま道具箱のご紹介でした。ではまた。