「週刊少女コミック」の萩尾望都 Ⅶ 『トーマの心臓』4 -分身-

分身

1 双子

『トーマの心臓』からちょっと話がそれる。

萩尾望都作品には”双子”がよく出てくる。

その理由を

女性E 先ほど『半神』の解説にも出てきましたが、先生の作品にはよく分身の話がモチーフとして出てくると思うのですが、いかがでしょうか?

萩尾 私は小さいころから双子にすごく憧れていました。というのも、自分自身がうまくコミュニケーションがとれない子供だったからです。外で出会ういろいろな人とも、親とも難しかった。双子だったらお互いの考えがわかりそうだし、悲しいときには一緒に悲しんでくれて、嬉しいときには一緒に喜んでくれるんじゃないか。双子だったらそういうことができるかもしれないと思って、憧れていたんですね。

と語っている。一種のイマジナリーフレンドを求める気持ち。

周りと上手くやれない、特に両親が自分を理解してくれなかったということを、萩尾望都は昔からなんども書いている。

私は両親に「東京で漫画家の仕事をしたい」とは言っていたのですが、「とんでもない」と、話も聞いてもらえませんでした。

マンガ家という不安定な人気商売をするのは、芸能人になるのと似たようなものという感覚があったので、それを賛成されないのは、この時代なら当然だとは思う。

両親ともマンガ家になるのは反対していた、ただ母親のほうは、それだけでなく普段の生活態度から厳しい、いろいろダメ出しするひとだったらしい。

もともと「おまえはダメだ」と母親によく叱られていました。

「なんで買い物もできないの!」(頼まれた買い物を忘れる)

…中略…

「なんで本なんか読んでるの!そんなの、テストに、出ないでしょ、無駄でしょ!教科書読みなさい」などなど~~。

日常生活に関しては友人にもいろいろ注意された。

前にも、よく友人に怒られたもの、道路を渡るのに車が怖くてぐずぐずしているとか、食べるのが遅いとか、勝手にテンションを上げて騒ぐとか。

母親だけでなく周りから、自分のやりたい事を理解されないだけでなく、日常のあれこれを否定されていた。

前にも言いましたが、私の両親は漫画家という仕事をくだらない恥ずかしいものと思っていました。いつも、「早くその仕事を止めなさい、なぜ親の言うことが聞けないのか」と頭ごなしに叱りつけていたのです。…(中略)…

この後、母は取材に来たF誌の記者に「私は娘が漫画を描くのに反対したことは一度もありあせん」と主張。…(中略)…

本音と建前という会話のシステムがありますが、私はこれがほんとうに苦手なのです。

私はまだまだ、人間がわかりません。

人間て、本当に難しい。

周りの人が自分を理解してくれない、というかむしろ自分が周囲の人の考えが分からない。そんな自分を理解し共感してくれる存在としての双子、いわゆるイマジナリーフレンド。

作品によく双子が出て来る理由を、萩尾望都はそう説明している。

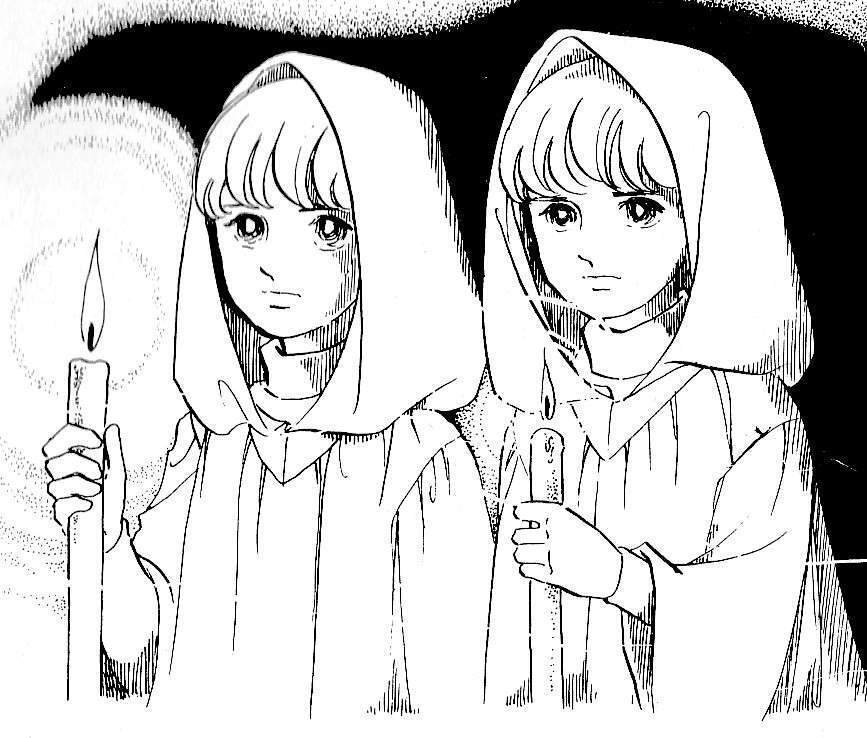

2 『セーラ・ヒルの聖夜』

極初期の作品『セーラ・ヒルの聖夜』(1971年「少女コミック」冬の増刊号)

双子の赤ちゃんが、親が亡くなったので、違う家に引き取られて別々に育つ。大きくなったその二人が、ある日偶然再会して、という『11月のギムナジウム』と同じ設定。

男の子と女の子の双子だから髪の長さがちがうけど、それ以外はおなじ顔に描いている。

こういう描きかたもあるのだから『トーマの心臓』『11月のギムナジウム』のトーマとエーリクも、もっと同じような顔にしても良かったのではとかも考える。

『11月のギムナジウム』と同じところはもう一つある。

自分たちが双子の兄妹だと知って、もっと知り合いたい仲良くしたいと考える本人たちに対し、両家の親は反対し引き離そうとする。

血の繋がった双子だからお互いに惹かれあっている、親にわかって欲しい。それを分からせるために、二人はある仕掛けをする。

クリスマスの日行われるミサに、二人は同じ服装で現れる。

髪型の違いを気づかせないために、どちらもフードを被っている。

(『11月のギムナジウム』では、雨だからということでレインコートを着せてたな)

混乱する両家の親、そして

実はお互いが入れ替わっていた、両者の親はそれを見分けられなかった。

『11月のギムナジウム』で、エーリクの母親は間違えてトーマをエーリクと思い込んだ、『セーラ・ヒルの聖夜』でもおなじように自分の子供を間違える。

どちらの作品も同じような展開。なぜおなじ展開を描くのか、そしてなぜ自分の子供を間違えるのか。

萩尾望都作品に「双子」がよく出てくる理由は、ここに有るような気がする。

上で引用した『私の少女マンガ講義』で、質問者の女性にたいし萩尾望都は「私は小さいころから双子にすごく憧れていました」と回答している。

双子なら、自分を理解してくれるはずと思っていたから…と説明してる。

だけど、質問者は「先生の作品にはよく分身の話がモチーフとして出てくると思うのですが」と聞いている、「双子がよく出てくるのですが」とは言っていない。意図的か分からないけど、これはちょっと答えをズラしていると思う。

実際、萩尾望都作品の多くを見ると、「分身」は必ずしも自分を理解してくれる存在ではないし、なにより「双子」に限らない。

3 『アロイス』

現実の「双子」ではない、自分のなかの「分身」の作品『アロイス』(1975年「花とゆめ」)

主人公の少年ルカスは、赤んぼうのころに亡くなった双子の弟アロイスが、自分のなかで生きていると信じている。そして、いつも心のなかで彼と会話をしている。

周りの人間はそんなことは有りえないと信じない、ただの”一人遊び”だと思っている。

医者は彼を二重人格と診断し、それを治療しようとする。

主人公ルカスも、自分のなかのアロイスを消そうとするのだが。

結果は…

本当にルカスは二重人格で、アロイスは彼が創った幻想なのか、それとも実在するのかはハッキリしない。しかし、ルカスの主観じゃない客観描写もあるので、霊体として実在するのだともいえる。

ひとがが普段他人に見せる、表面的な自分とは別な内面の人格、本音の部分の象徴が、アロイスというキャラクター。

「あのひとどうも母さんてかんじしないんだ」というセリフ、自分ことを「オマエはダメだ」といつも言っていた母親に対する、萩尾望都の「本音」だろうか?

そして結構アブナイセリフもある。

「はなれろよ カラード アラビアン!」

サラっと書いてるけど、これ今だとかなりマズいよな(当時もこれはチョットと思った)。

普段は隠している、あるいは自分でも気がついていない、自分のなかにある偏見、差別意識。それは当然、表には出せない出しちゃいけない。

アロイスはワガママだし、差別的だし、残酷(ミケルの身体を乗っ取ろうとして殺してしまう)。

このセリフは流石に危なすぎるけど、それに象徴される、自分の中の「出しちゃいけない」と思うドロドロしたものを代わりに言ってくれる、ワガママに好き勝手に行動してくれる存在としての分身。それを描いたのが『アロイス』という作品。

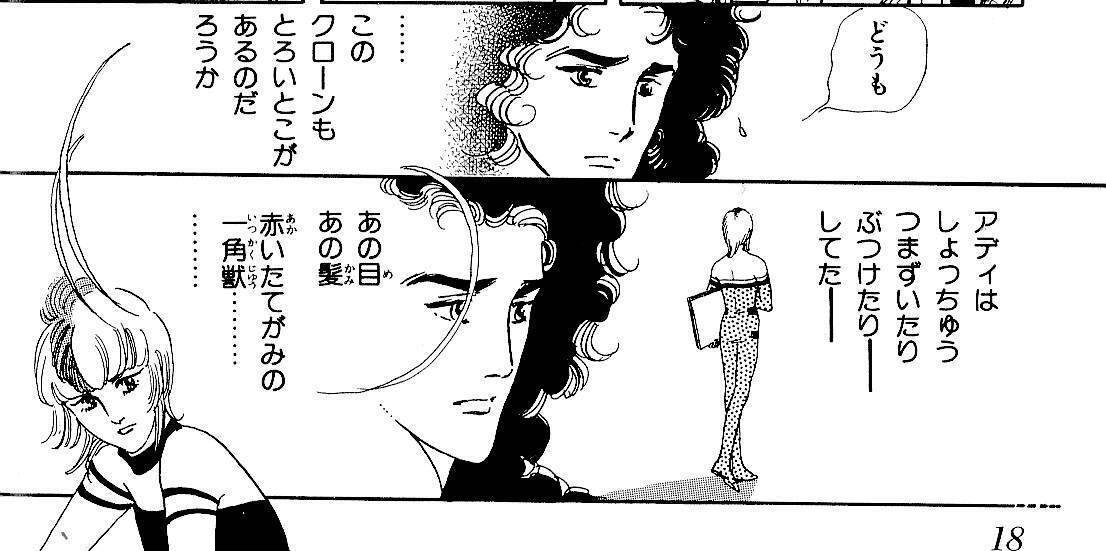

4 『A-A´』

自分のなかの分身を描いたマンガ『アロイス』、それに対し自分の外にいるもう一人の自分(分身)を描いたマンガ『A-A´』(1981年「プリンセス」8月号)

人類が宇宙に進出し、地球から遠く離れた星を探査をするようになった未来世界。

未知の惑星を調査することには、生命の危機が伴う。隊員たちは自らが死亡した場合に備えて、あらかじめ地球に自分のクローン体を遺すように決められていた。

主人公アデラド・リー、遠い星プロキシマで亡くなったオリジナルの代わりとして再生された、クローン体。

地球からプロキシマの基地にやって来る。

基地の人たちは、元の彼女との経験があるので、以前のように接しようとする。

自分は相手のことをまったく知らないのに、相手は(もう一人の)自分との記憶がある、彼女に対するいろいろな知識や感情、つまり一方的な「先入観」を持たれている。

もちろんそれはもう一人の自分、ある時期までの記憶も同じなオリジナルとの会話や一緒に生活した経験から創られたイメージだから、全て間違ってるわけではない。

それでも、新しいアデラド・リーの心のなかには、彼らとの思い出は全くない。

自分が相手を全く知らないのに、むこうは自分をよく知っていて、その一方的な「先入観(イメージ)」で自分が見られる。それは彼女にとっては相手の「思いこみ」を押し付けられるものでしかない。

社会に出たとたんに、女性は結婚して家庭に入るのが当たり前だという感覚だったのを思い出しました。 (中略)

漫画家としてデビューして出版社に行きましたら、「いつ結婚するの」という話が編集さんから出るわけです。(中略)

「1年から2年描いたら結婚するんでしょ?」

第2章「トランスジェンダーのキャラクターは、どこから生まれてくるのか」より

他人が自分に持つ一方的な「思いこみ」「先入観」。それに対して「自分はそのイメージ通りに行動することは出来ない」「なぜこの人はワタシを一方的に決めつけるのだろう」という周りに対する違和感。

萩尾望都の作品にたびたび出て来る「双子」「分身」のテーマは、この周囲の人がもつ自分に対する「先入観」、それに対する「自分自身のズレ」「違和感」を描くためのものだと思う。

そしてこの『A-A´』には、その萩尾望都のテーマが一番ストレートに出てると思う。

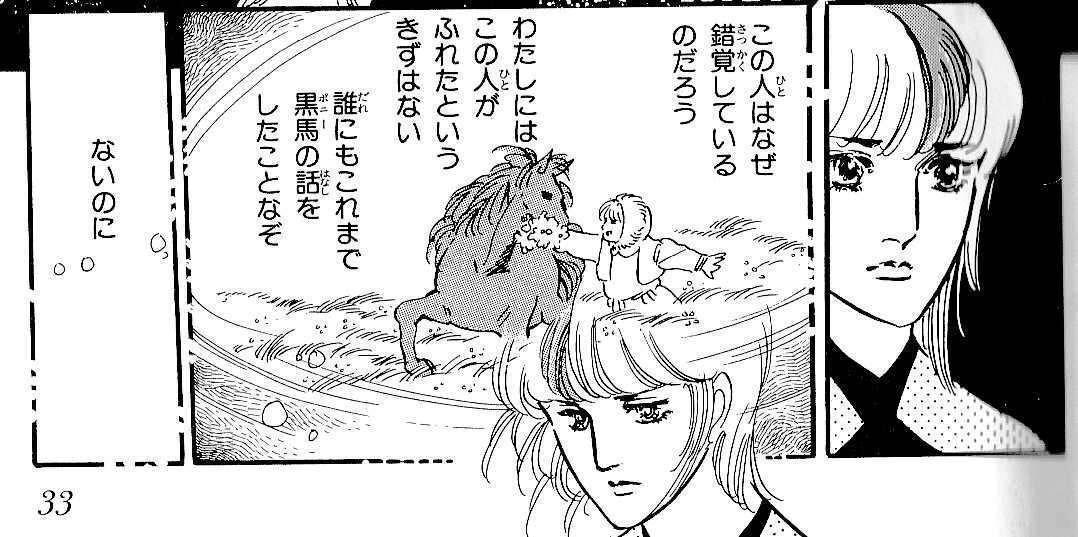

アデラド・リー、宇宙航行に適したように人を改良して創られた一角獣種。論理的に思考する能力は高いが、その分動物的な反射神経が鈍い。

そして、他人の気持ちを理解できない。

同僚がくれたプレゼントを廃棄しようとする。それを咎められると、仕事に不要なのだからと愛想が無い、木で鼻を括ったような返答。アデラド・リーのキャラクターを描くためのやり取りだけど、このコマの、クソマジメなセリフと表情が何故かオカシイ。ここら辺はミスター・スポック(スタートレック)を意識してると思う、つまりギャグシーンなんだな。

また自分の感情を表に出すことが出来ない。

こういう風に描かれるアデラド・リーのキャラクター、初めて読んだとき萩尾望都が「自分のことを、そのまんま描いてる」と思った。

萩尾望都は対談やインタビュー等で、自分の性格のことをいろいろ語っている。

オマエはダメだと母親から言われてきた、自分は周りの空気が読めない、感情をストレートに出すことを抑えてしまう、等々。

自分はトロい、親に理解されない、周りとうまくコミュニケーションできない。

内山 次は『A-A´』です。この作品はどういうところから生まれてきたのでしょうか。

萩尾 …(中略)…そういった人の気持ちを感じるとか、人間関係をスムーズにするための潤滑油を、人は小さい頃からだんだんと習って成長していくと思うんですけど、私はその学び方がすごく遅くて、空気が読めない人だったんです。

第2章「トランスジェンダーのキャラクターは、どこから生まれてくるのか」より

マンガに限らず「登場人物はみんな作者の分身」というのはよく言われる。

どの作品のキャラクターにも、多かれ少なかれ「作者」が入っているのだろうけど、『A-A´』のアデラド・リーには、萩尾望都自身が語る「自己イメージ」がそのまま入っている。

むしろそれ以外の要素が無いといったほうが良いかもしれない。

人工的に創られた”一角獣種”というSFの設定によって、「他の人と違う」「他人と上手くコミュニケーションできない」という、「自分の思う自分自身」それだけを描くことができるようになっている。

基地の人たちのイメージが無い「白紙」のクローン体アデラド・リー、それに対し周りはオリジナルとの記憶で作られた彼女のイメージを持っている。

特に恋人だったレグ・ホーンには、本体との深い想い出があり、新しいアデラド・リーの中にむかしの彼女を発見しようとする。

それはいまの彼女のなかには無いものだから、それに応えることはできない。

辛くなったレグ・ホーンは、プロキシマを離れて別な星に行ってしまう。

いまここにいるアデラド・リーよりも、自分の心のなかにいる以前の彼女を選ぶ。

人は他人を(何かを)見るときに、目のまえの相手(もの)を見るのと同時に、自分のなかにある相手のイメージも見てる。

いままでの、会話したり一緒に行動した経験による相手の印象、さらに「男とはこういうもの」「女とは…」「親とは、子供とは…」「社会とは」という社会的な常識からつくられた「人とはこういうもの」「世の中とはこういうもの」というがプラスされて、他人の、社会のイメージが自分のなかにつくられる。

目のまえにいる相手と、自分のなかの相手のイメージを絶えず尽きあわせるのが、なにかを「見る」ということ。

現実と頭のなかのイメージが完全に一致することはないけど、そのふたつがだいたい合っていれば「自分は間違っていない」と人は安心できる。

目のまえの現実が、心のなかのイメージと全然違っていたら人はパニックを起こす。それは自分の存在を否定されるのと同じことだから、人はそれに耐えられない。

レグ・ホーンがもっているオリジナルのアデラド・リーとの思い出、そしてそれによって成りたっている彼の現在、新しいアデラド・リーの存在はそれを否定する。

だから彼は新しいアデラド・リーの元から去らざるを得ない。

そして…

この『A-A'』と『スター・レッド』(1978年)は主人公(の顔)も似たタイプだし、軽いSFということで設定を細かく作り込んだり物語を複雑にしていない、その分気楽に読めるし、ストレートに自分を主人公にしてると思う。

自分自身をヒロインとして、主人公に沿ってお話が展開する一般的な少女マンガ、この二つの作品、特に『スター・レッド』はそれに近づいている。

この二つの作品のヒロインが自分は好きなのだ。

そういう、肩の力が抜けたエンターテインメント作品を描いていくという方向性も、萩尾望都にはあったのではというようなことも考える。

(『スター・レッド』の感想も書きたいが、いつになるやら)

続く