大和名所図会 巻三

この note では『大和名所図会』の挿絵ページを翻刻します。本文ページは大正時代の活字版があるのでそちらを参照してみてくださいね。👀 → 国立国会図書館デジタルコレクション『大日本名所図会 第1輯 第3編』(大正8年)

古今

西大寺のほとりの柳をよめる

あさみどり いとよりかけて 白露を

玉にもぬける 春の柳か

僧正遍照

※ 「古今」は、古今和歌集。

煙管片手に話しかける旅人

西大寺

夫木

さりともと 西の大寺 頼む哉

そなたの願ひ ともしからしを

殷冨門院

※ 「夫木」は、夫木和歌抄。

※ 「殷冨門院」は、平安時代後期から鎌倉時代初期の女院。後白河天皇の第一皇女、亮子内親王。

西大寺

添下郡 西大寺村にあり。南都七大寺 其一なり。人皇四十六代 孝謙天皇の 勅願 にして、天平 神護寺元年、伽藍こと/\く 成就しけり。(拾芥抄)

孝謙帝は 高野天皇とも申奉りき。されば 高野寺とぞ名づけられたり。仁明天皇は、此寺を 崇敬ありて、兠卒天宮とも仰られき。(類聚國史)

開山は、釈常騰とかや。實敏大僧都は此寺に於て、三論宗を 弘め給ひしよりながく伝へたり。(釈書)

※ 「拾芥抄」は、室町時代の有職を中心とした類書。

※ 「類聚國史」は、平安時代前期に編纂された史書。編纂者は菅原道真。

※ 「釈書」は、仏教の書物。釈典。

※ 「兠卒天宮」は、仏教の世界観における天界のひとつ。

秋篠里

壬二

長き夜の いこまおろしや 寒からん

秋篠の里に 衣うつ也

秌篠や 庄屋さへなき 村しぐれ

凡兆

※ 「壬二」は、壬二集。

※ 「いこまおろし」は、生駒颪。冬に生駒山から吹き下ろす風のこと。

※ 「秌篠」は、秋篠。

※ 「村しぐれ」は、晩秋から初冬にかけて、ひとしきり降ってはやみ、やんでは降る小雨のこと。村時雨。

※ 「凡兆」は、江戸中期の俳人、野沢 凡兆。

秋篠里

類字名所集に平群郡とあり。今、添下郡也。

※ 「類字名所集」は、類字名所和歌集のこと。

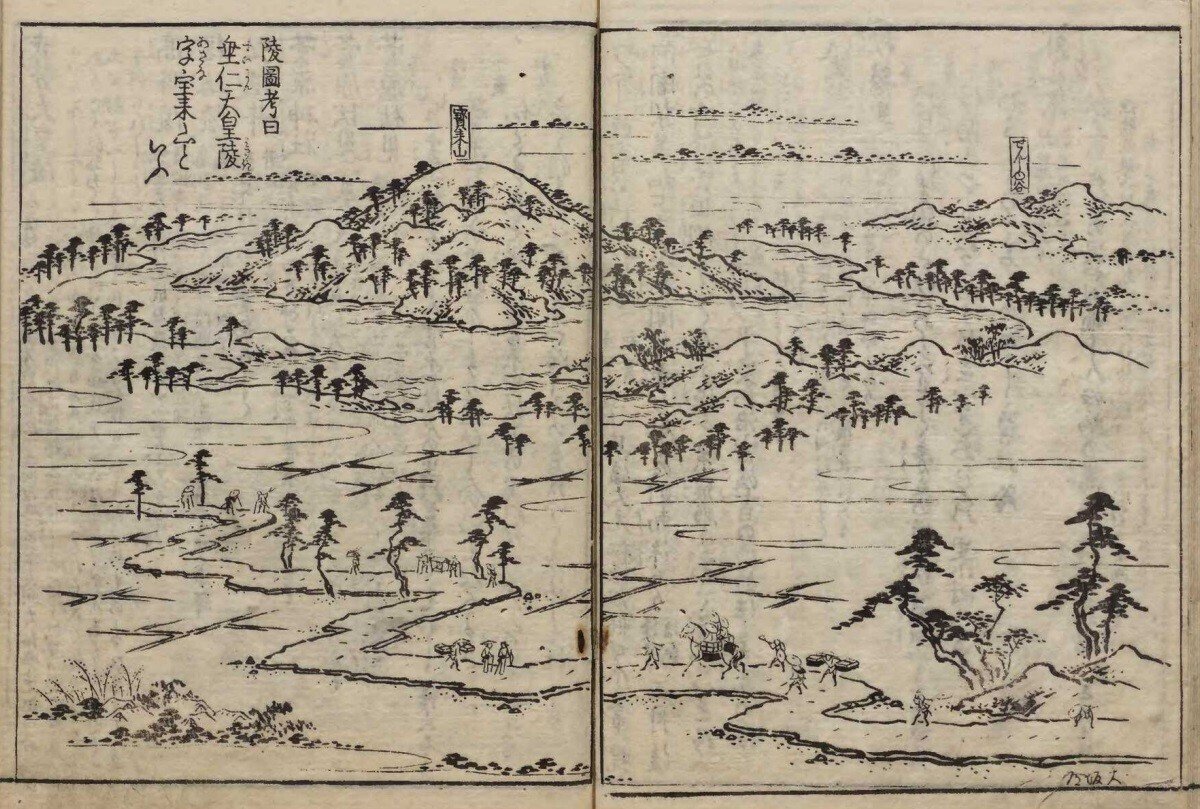

陵圖考曰

垂仁天皇 陵 、字 宝来山といふ。

※ 「陵圖考」は、天明八年(1788年)に出版された『大和御陵図考』のことと思われます。

※ 「垂仁天皇陵、字 宝来山」は、宝来山古墳のこと。

菅原天神社 菅原寺

続千載

子規 しばしやすらへ 菅原や

ふしみの里の むら雨の空

定家

※ 「子規」は、ほととぎすの別名。

伏見岡

膝へきて 眠りくらふる 蝶々かな

●●

唐招提寺 南都七寺の其一也

𦾔號は、建初律寺、天平宝字三年の建立より、今一千廿余年に至る迄、炎上 の 災なし。一度も作りかへず。古代の 伽藍にして、世に 類なき梵殺なり。

※ 「𦾔號」は、旧号。

※ 「梵殺」は、仏語で寺院のこと。

唐招提寺

蓬莱村の南にあり。樓門に 唐招提寺と 額あり。孝謙天皇の 宸筆也。建立より 火災なし。

開基 鑑真大僧都

宗㫖律 真言兼学

聖武帝の 御願にして 草創ありし 霊場也。此地は、新田部親王の旧宅にてありしを大僧正に賜ふ。

鑑真和尚、遣唐使 同舩にて 来朝し給ふ時、龍神 仏舎利を望しかば、即 與へ、風波を 鎮め給ふ。

それを鎮める鑑真

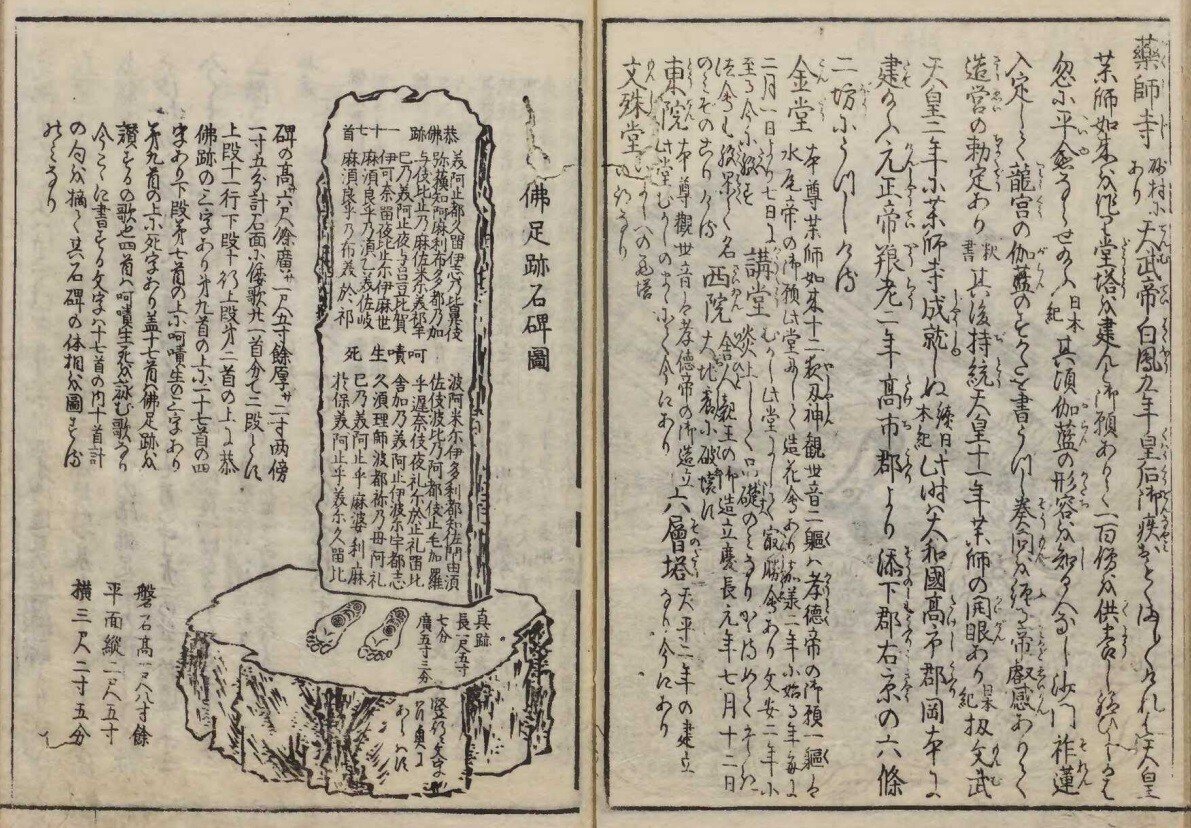

佛足跡石碑圖

碑の高さ六尺余、廣さ一尺五寸餘、厚さ二寸、両傍一寸五分計、石面に倭歌廿一首、分て二段とす。上段十一行、下段十行、冗談二首の上に、恭佛跡の三字あり。第九首の上に一十七首の四字あり。下段第七首の上に死字あり。盖十七首は佛足跡を讃するの歌也。四首は呵嘖生死を詠む歌なり。今こゝに書する文字は、十七首の内、十首計の句を摘て、其石碑の体相を圖するのみなり。

恭佛跡 一十七首

美阿止都久留伊志乃比鼻伎

弥蘓知阿麻利布多都乃加

与伎此止乃麻佐尓美初牟

巳乃美阿止夜与呂豆比賀

伊可奈留夜此止尓伊麻世

麻須良乎乃須乙美佐岐

麻須良乎乃布美於初

呵嘖生死

波阿米尓伊多利都知佐門由須

佐伎波此乃阿都伎止毛加羅

乎遅奈伎夜礼尓於止礼留比

舎加乃美阿止伊波尓宇都志

久須理師波都祢乃母阿礼

巳乃美阿止乎麻婆利麻

於保美阿止乎美尓久留比

真蹟 長一尺五寸七分 廣五寸三分

竪行に文字 ● 奥にあらはす

盤石高一尺八寸餘 平面縦二尺五寸 横三尺二寸五分

西の 京 八幡宮

薬師寺 南都七大寺 其一なり

西 京

孝謙天皇 御出家の後、此地にまし/\けるよし、正統記に見へたり。

※ 「正統記」は、神皇正統記。北朝時代の史論で、著者は北畠親房。

矢田地蔵 金剛山寺

金剛山寺

矢田村にあり。俗に、矢田寺といふ(釈書)。本尊は 地蔵菩薩也。天武天皇の 勅願、開山は 知通僧都(縁起)。此僧都は、斉明四年七月に 唐土にわたり、玄奘三蔵に 唯識をまなび、帰朝の後、白鳳元年三月僧正たり(釈書)。

抑、地蔵菩薩は、むかし、此寺に 住ける 満米上人といふあり。廿余年の 星霜を送て、地蔵菩薩を 信敬し奉る。其頃、小野篁 此 上人と 師檀のちぎりあり。篁 は、いとあやしき人にて、身は 朝廷にありながら、魂 は 㷔魔王宮にぞあそびける。ある時、炎王なげき 宣く、すゑの世の 衆生 罪重し。その罪かへつて我身をくるしめる事 はなはだし。時に 㷔王の臣、只 菩薩戒をうけさせ給ふにはしかじと 奏す。

炎王 さはおもへども、陰府に 戒師なし、いかゞせん。篁 すゝみて、我 師友に 戒業 純情の人ありと 奏す。炎王 その師を 呼きたれ、則 篁 かの 上人のもとに行て、しか/\の事侍ると申、上人あやまたず、篁 と 共に行かとせしが、琰官にいたりき。則、上人を 師子の床にあふぎすへて、炎王 かぶりをかたむけ、菩薩戒をうけ給ふて後、なにかは 布施にまいらせん。

上人、地獄の 苦報を見んこそ ねがはしけれ。則、炎王 上人を將て 行給ひしが、忽 に 阿鼻城 にいたりき。見わたせば、鐵門の 風、銅釜の 㷔を吹なびかせ、山には 劔の 枝をつらね、池には 血の 煙をたて、其外 受苦の 衆生 数をしらず。

それが中に、法師ひとり 㷔にこがるゝありけり。いかなればにや、身に 三衣をまとひながら、かく苦にせめらるゝといへば、我は 是 地蔵菩薩也。衆生の苦にかはりて、かくのくるしみをうくる。されども、無縁の 衆生は、すくふに たよりなし。汝、娑婆世界にかへりて、我に 縁をむすばしめよ。又、かくの 苦をうくる事をかたれ。

上人 拜礼して、立帰らるゝに、冥使 うるしぬりの箱一つを 上人に奉侍。扨、娑婆にかへりて、かの箱をひらけるに、白米満ゝたり。取に 随ひてみつるほどに、生涯 いとやすし(釈書)。さらば、地蔵尊を 造立せんとて、良工をまねきぬれば、化人の 来たりて 作りけるとぞ。長 五尺、今の本尊これ也。

※ 「 知通僧都」は、飛鳥時代の法相宗の僧。

※ 「師子の床」は、獅子の床。仏のすわるところ。獅子の座。

※ 「かぶり」は、頭。

※ 「扨」は、さて。

※「化人」は、仏・菩薩が 衆生を救うために仮に人の姿になったもの。

筒井

筒井順慶、つねに愛して茶湯に用ひられしとぞ

松風に 塵のかたよる しみづ哉

一道

※ 「筒井順慶」は、大和筒井城を拠点とした戦国大名で、茶湯、謡曲、歌道などにも秀でていました。

※ 「一道」は、幕末の俳人、北川犂春のことと思われます。別号は一道居。

松尾寺

補陀洛山 西松尾寺

矢田の南にあり。天武帝の 皇子 舎人親王の 御願也。本尊 十一面 観世音は、親王の作、大黒天は 弘法大師の作也。是は 市守長者の 持佛とかや。舎人親王の 石塔は 本堂の 後にあり。鎮守は 松尾大明神。これは酒神にして、山城松尾と 御同神也。

霊仙寺

鼻高山 霊仙寺

伏見岡の西にあり。行基菩薩の 開基也。鼻高を 埋しより 山號とせり。又、南天竺の 婆羅門と 行基とはじめて 遭給ふ時、霊山の 釈迦の 御まへにちぎりてしの和歌より 寺號とせり。本尊は、薬師如来 脇士 十二 神将ともに、行基の 作也。又、三層塔あり。鎮守は 十六所権現なり。行基の住給へる室は、本堂の西の方にて 今に 持佛堂 残れり。

般若崫 寶山寺

寶山寺

生駒山にあり。般若窟は、役小角 修行の 霊窟也。中興 寶山和尚。本堂の中尊は 不動明王、左右は 矜迦羅・逝多迦 地蔵観音也。寶山の作。

※ 「 矜迦羅・逝多迦 地蔵観音」は、不動明王の脇侍の矜羯羅童子と制吒迦童子。

鬼取山 鶴林寺

平群郡 生駒山の 麓、有里村にあり。中尊は 薬師如来にして、此山の旧名は 般若岩屋といふ。又、鬼取とは、役行者、儀学・儀賢の 二鬼をとらへられし所といへり。されば、役行者 かつらぎ山におこなはれしとき、鬼神をめしつかひ給ふ。命をそむく者には 呪縛ありし也。故 に、随はずと云事なし。(続日本紀)

■馬神社 [■は彳+生]

※ 「■馬」は、往馬、生駒。

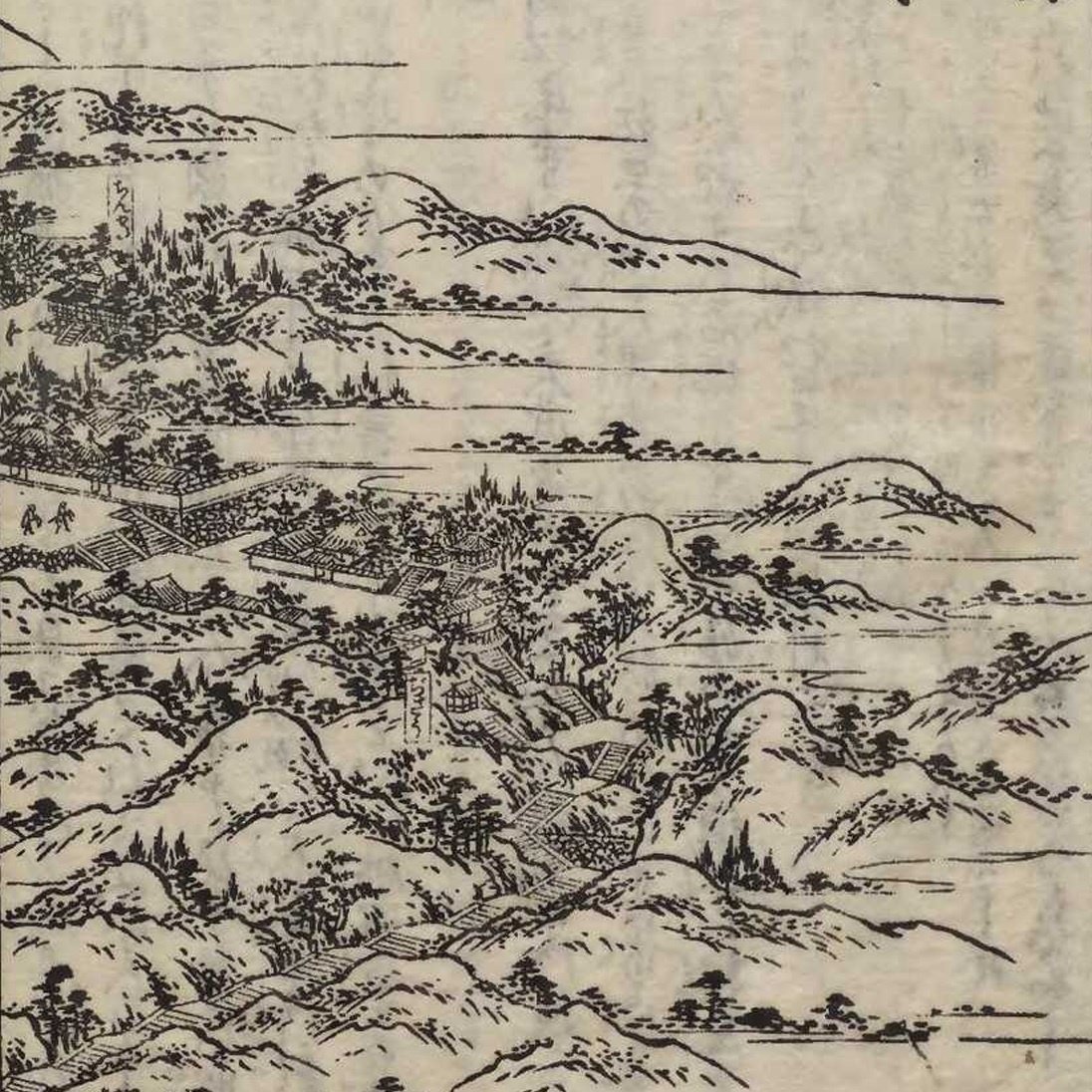

奥に見えるのは生駒山

新千載

時鳥いこまの 山や過ぬらん

へだつる雲の 外になくなり

光明峯寺入道 前摂政左大臣

※ 「新千載」は、新千載和歌集。

※ 「時鳥」は、ほととぎす。

※ 「光明峯寺入道」は、鎌倉初期の公卿、九条道家。

鳴川山 千光寺

鳴川山 千光寺

鳴川村にあり。役小角 御年三十七歳に至るまで 此山において 顕密の 行法を 修し、般若窟に 日夜 持念しけるに、巌間より 光明 赫々として、千手観世音 出現し給ふ。行者 歓喜怡悦し、即 尊像を 刻て 安置し給ふ。其後、大峯をひらきて、彼にうつり給ふ。故に、當山を 元山上と 号て、数ゝの 行場大峯に 等くあり。

鳴川山 元山上

沈水香之圖

日本書紀曰、推古天皇三年四月、沈水漂著於淡路嶋其大一圍嶋人不知沈水交薪焼於竃其炯氣遠薫則異以獻之。

重八斤餘 圍二尺一寸 長三尺一寸五分

重九斤餘 圍一尺三寸長二尺一寸五分

重九斤 圍九寸五分 長二尺五分

斑鳩里

法輪寺 駒塚

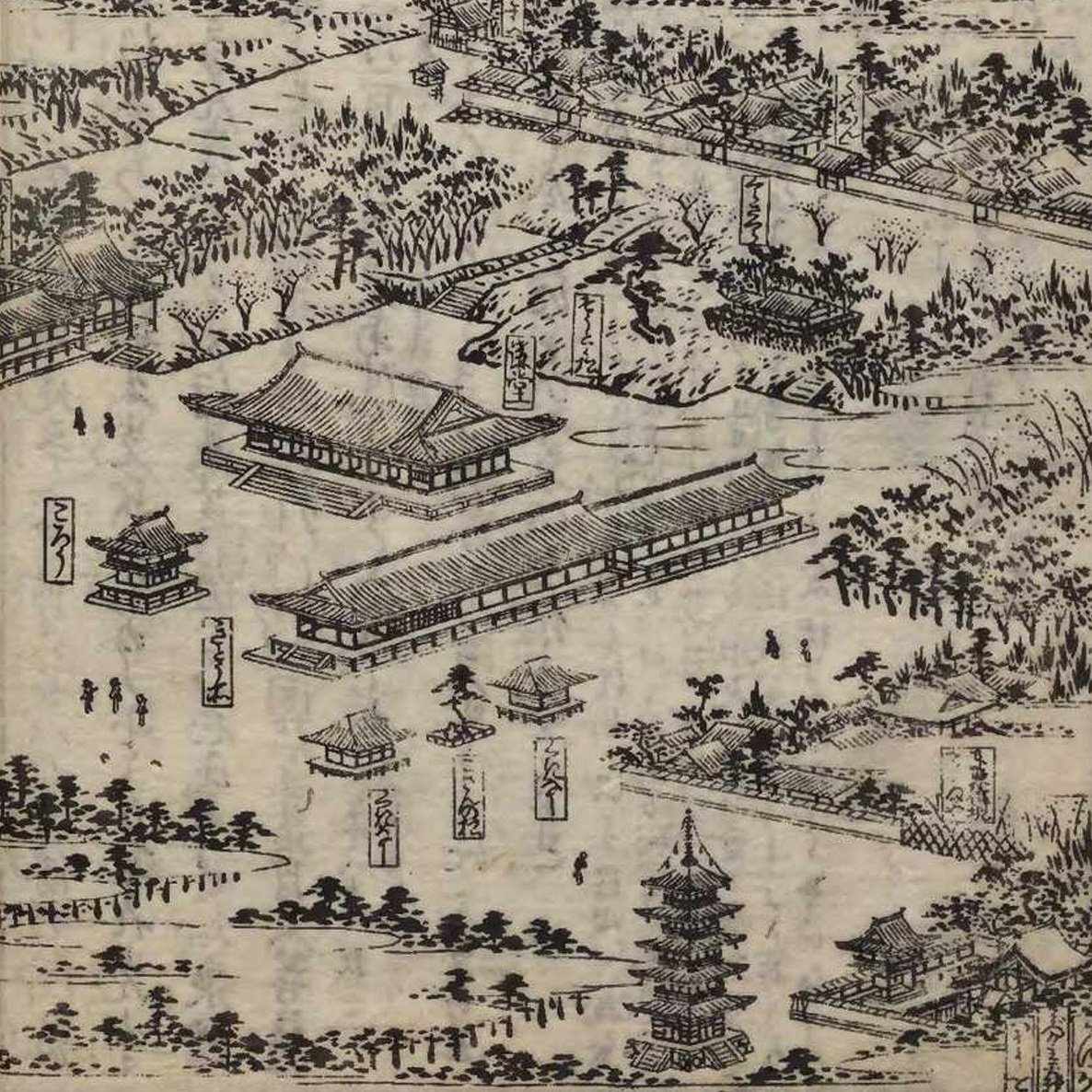

法隆寺

平群郡にあり。𦾔名、斑鳩寺(法相宗八宗兼学)。

人皇三十二代 用明天皇の 皇子 聖徳太子、龍田明神のをしへにまかせ、斑鳩の地に 伽藍を 造立し給ふ。一名、七徳寺といふ。金堂𠑊然として、西に輪蔵そばたちて、鳥路寺と号し、東に鐘樓あり。北に講堂をかまへて、聖國寺とよぶ。乾に 鎮守の 社頭を 祠して、寶蔵寺ともよぶ。南に 法隆学問寺の門 巍々として、金皷の 二口をかけたり。上堂奥院大湯屋伽藍、苔生して、松風宝鐸に 音信れば、法の聲 をのづから也。南都七大寺の其一なり。

駒塚

二井村に有り。聖徳太子の 騎給ひし 驪の 駒の墓といふ。今は 岡の原とも、栗毛岡ともいふ。

法隆寺 夢殿

夢殿

八角宝形堂也。上光院、又は上宮王院ともいふ。霊宝録 日本尊観世音前立、聖観音、東面九面観音、西面太子像、沈水香木にて太子聖作の観世音あり。毎正月十二日 開扉あり。

法隆寺

法隆寺

平群郡にあり。𦾔名、斑鳩寺。法相宗、八宗兼学。人皇三十二代 用明天皇の 皇子 聖徳太子、龍田明神のをしへにまかせ、斑鳩の地に 伽藍を 造立し給ふ。一名七徳寺といふ。金堂 厳然として、西に輪蔵そばたちて、鳥路寺と号し、東に鐘樓あり。北に講堂をかまへて、聖國寺とよぶ。乾に 鎮守の 社頭を 祠して、寶蔵寺ともよぶ。南に 法隆学問寺の門 巍々として、金鼓の 二口をかけたり。上堂奥院大湯屋伽藍 苔生して、松風 宝鐸 に 音信れば、法の 聲をのづから也。南都七大寺の其一なり。

竹原井

歌枕

たかはらの 石井の水や あまるらん

龍田の山の 五月雨の頃

光俊

※ 「たかはら」は、竹原。

竹原井

椎木村の辺なるべし。ふ詳。

※ 「ふ詳」は、不詳。つまびらかならず。

立田新宮

続千載

立田川 氷の上に かけてけり

神代のきかぬ 雪のしらゆふ

津守国冬

たつた川

※ 「続千載」は、続千載 和歌集。

※ 「津守国冬」は、鎌倉時代の神職、歌人。

龍田新宮

法隆寺より六七町、坤 にあり。民家軒をつらねて 龍田町といふ。祭所、竜田比古・竜田比女神社二座。(延喜式)

新龍田は、推古帝 十四年二月十五日、上宮太子法隆寺を建たまひなんの勝地を尋ねて巡行あり。平群の川より西坂の東をおもひよせたまひしに、龍田明神、老翁に化しまし/\て、伽藍の 勝地を をしへられ、我又 守護神とならんとの 神誓あり。太子、此 神告によつて 法隆寺を 建給ふ。

龍田明神は、むかし 崇神天皇の御宇に、龍田山の峯に 降臨し給ふ。龍田の 祭礼の日は、法施の 衆僧 三十人を 法隆寺より奉りなんとなり。それより永くつたはりて つとめられけるが、立野までは 程遠しとて、爲にうつしける、又、法隆寺には 斑鳩寺の 傍に 勧請して 鎮守とす。

瀧田本宮

新古今

白雲の 立田の山の 八重桜

いづれを花と わきておりけん

道命法師

※ 「新古今」は、新古今和歌集。

※ 「道命法師」は、平安時代中期の僧、歌人。

神南備 三宝岸

紅葉川 磐瀬杜

続拾遺

あらし吹 三宝の山の 紅葉ばは

立田の川の 錦なりけり

能因法師

亀瀬峠

夜あらしや 龍田を越る 鹿の声

塘雨

※ 「能因法師」は、平安時代中期の歌人。

※ 「塘雨」は、江戸時代の旅行家、百井塘雨。

古今

千早振 神代もきかず 龍田川

からくれなゐに 水くるゝとは

業平朝臣

龍田川

※ 「古今」は、古今和歌集。

※ 「業平朝臣」は、在原業平。

龍田川

廣瀬郡より流れ、勢野を経て、立野の西、亀瀬に至り、河州に入、立野にて漕運の 津とす。舟は、上み初瀬川を 加幡村に通ひ、又、寺門を今里に通ふ。高瀬舟といふ。或書に曰、龍田の町を西へ出れば川あり、是 龍田川也。此川上を 平群谷といふ。生駒嶽の 麓より出る川なり。立野の西に紅葉川とて小溝あり。是を竜田川といふはあやまり也。

信貴山

信貴山 觀喜院 朝護国孫子寺は、開山 明連 上人也。當初、聖徳太子 官軍を 引率して 守屋大臣を 攻給ひしに、大臣の 軍兵 手痛して、官軍 三度 破れて 信貴山に 逃入けり。太子 御誓願、丹心に侍りければ、山中に 石櫃あらはれて 多門天の 銘あきらかなり。

ふかく 信じ 貴みたまひて、白膠木にして、四天王の像を気障み、御 髻 に 収られ、更に 進み給ふ所に、生駒山の 麓にして、老武者二騎、忽然と味方につかうまつれり。をそらくは、修羅をもあざむくべき猛将なり。

一人は 阿多大臣とめされ、一人は 坂本大臣とよびたまひしが、かれが 軍功たとへを 取にかたなし。遂に、守屋を 討ければ、二臣 雲に 乗して 跡をかくす。扨、かの多門天の 石櫃の上に、方一丈の 殿舎を 建給ひき。信貴山の 毘沙天 是なり。其時、皇太子、此山に向はせ給ひて、信ずべし 貴むべしと 宣ひしより、信貴山とはいひける也。

※ 「髻」は、髪を頭の上に集めて束ねた所。

続後拾

凩 の 立田の紅葉 もろともに

さそへば さそふ 秋の川波

衣笠前内大臣

冬かれや 大根葉流る 龍田川

宇鹿

※ 「続後拾」は、続後拾遺和歌集。

※ 「衣笠前内大臣」は、鎌倉時代の公卿・歌人、衣笠家良。

芹摘の后は、原よすがもなき賤女なりしが、聖徳太子 斑鳩宮より参内の折、其 粧ひ 花麗なれば、行人野に伏して拝す。芹摘の女ひとり、其事もなく、ひたもの沢辺の芹を摘ける。太子 怪み給ひ、官人をもつて問せらるゝに、女が曰、母の教を受て芹をつむ。いまだ太子見る事をゆるさず。太子驚て、左右に命じ、後車に 載しめ、后し給ふ。宿瘤が桑を採も亦 同日の論か。

達磨寺

秋さびし 問答石に 鳩ふたつ

沙睦

達磨大師の尊像は、迎年天明のはじめつかた、山州八幡清水の南に 圓福寺といふ 精舎を建立し、此 尊像を安置して、達磨堂と呼ぶ。都名所圖絵拾遺に見へたり。

※ 「都名所圖絵拾遺」は、天明七年に出版された『拾遺都名所図会』のことと思われます。

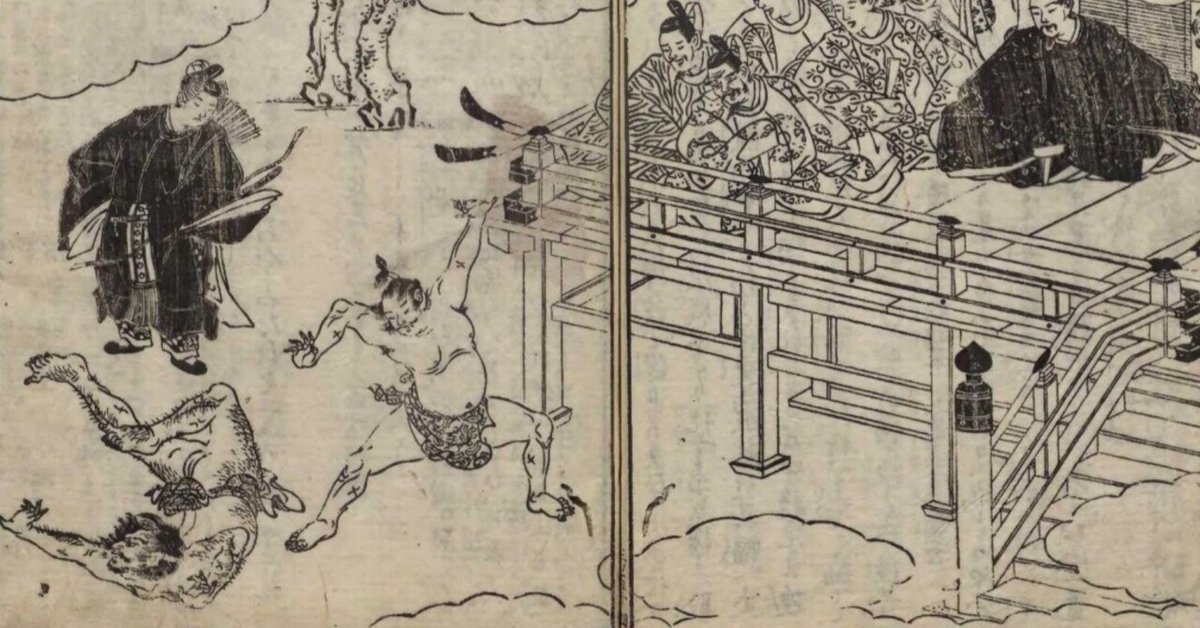

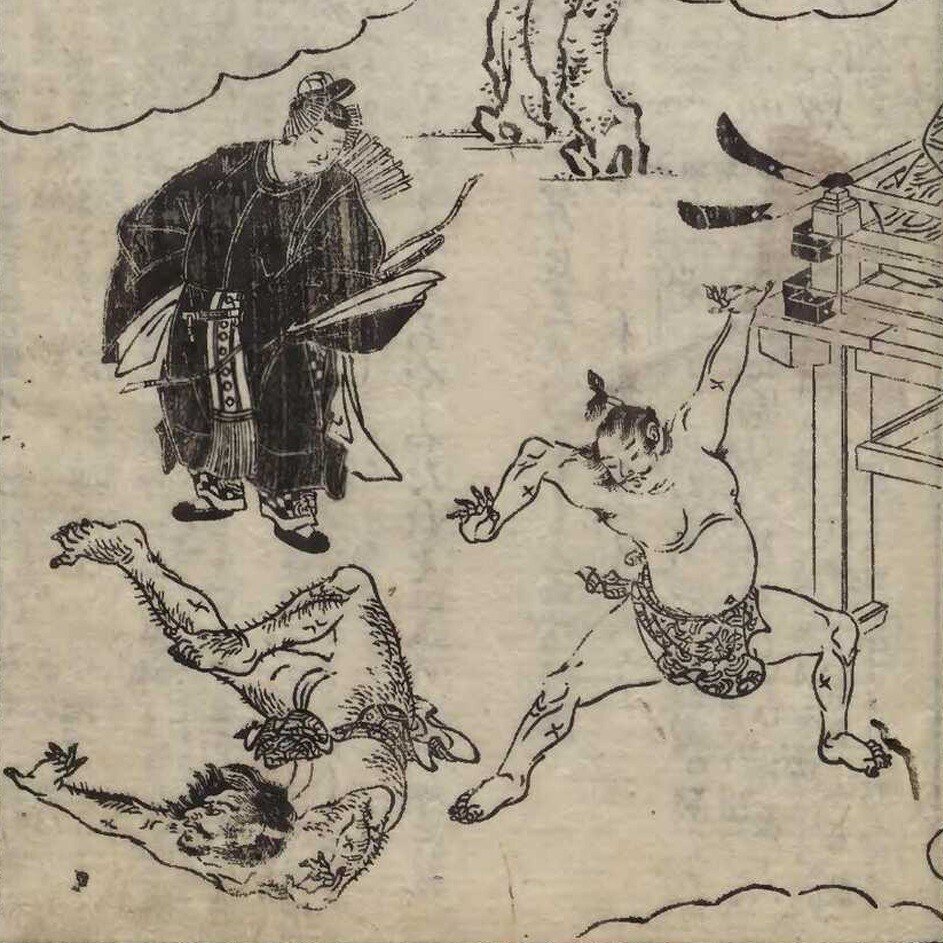

垂仁天皇 御宇、たへまの蹶速と 能見の宿祢とちからを争ふ。これ 相撲のはじまりなり。

※ 「たへまの蹶速」は、当麻蹶速。大和国当麻邑(現在の奈良県当麻町)の人。

※ 「能見の宿祢」は、野見宿禰。出雲の人。垂仁天皇の前で、当麻蹴速と野見宿禰が力比べをしたことが相撲の始まりになったそうです。

たゑま染堂

春風や 染井にうつる 空の色

湘夕

※ 「湘夕」は、秋里籬島。湘夕は字。

當麻寺

泊舩集

二上山當麻寺に詣て、庭上の松を見るに、凡 千とせもへたるならん。大いさ牛をもかくすともいふべけん。かれ非情といへども仏塚にひかれて、斧斤の罪をまぬがれたるぞ、幸いにしてたつとし。

僧朝顔 幾死かへる 法の松

はせを

※ 「泊舩集」は、芭蕉の句集、泊船集。

※ 「二上山當麻寺に詣て…」は、芭蕉の『野ざらし紀行』に記されている文章。

※ 「はせを」は、芭蕉。松尾芭蕉。

筆者注 ●は解読できなかった文字を意味しています。新しく解読できた文字や誤字・誤読に気づいたときは適宜更新します。詳しくは「自己紹介/免責事項」をお読みください。📖