百鬼徒然袋 中

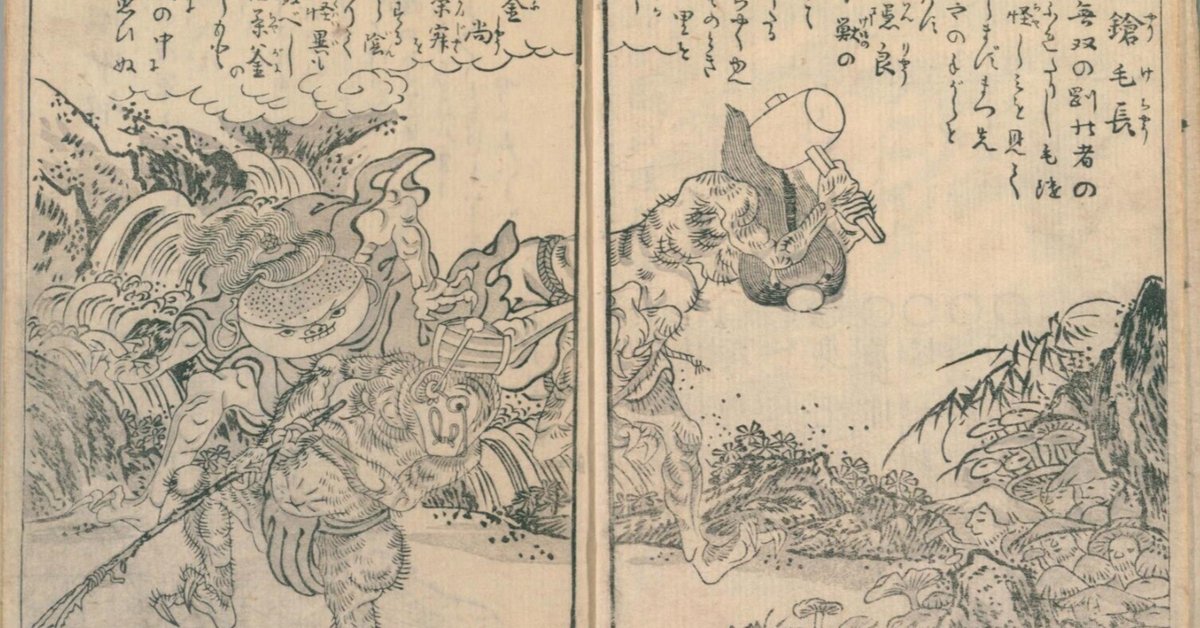

鎗毛長 虎隠良 膳釜尚

鎗毛長

日本無双の剛の者の手にふれたりし毛鑓にや。怪しみを見てあやしまず、まづ先がけやの手がらをわらはす。

※ 「毛鑓」は、先端を鳥の羽毛でかざった槍のこと。毛槍。大名行列の先頭などで、槍持ちが振る鎗です。

虎隠良

たけき 獣 の革にて製したるきんちやくゆへにや、そのときこと千里をはしるがごとし。

※ 「たけき」は、猛き。

※ 「きんちやく」は、巾着。

※ 「ときこと」は、疾きこと。速いこと。

膳釜尚

茶は閑寂を事とするものから、陰気ありてかゝる怪異もありぬべし。文福茶釜のためしもと、ともに夢の中に思ひぬ。

※ 「文福茶釜」は、狸が茶釜に化ける昔話『分福茶釜』。

鎗毛長は 彼らを叩こうとしているのかな …

📖

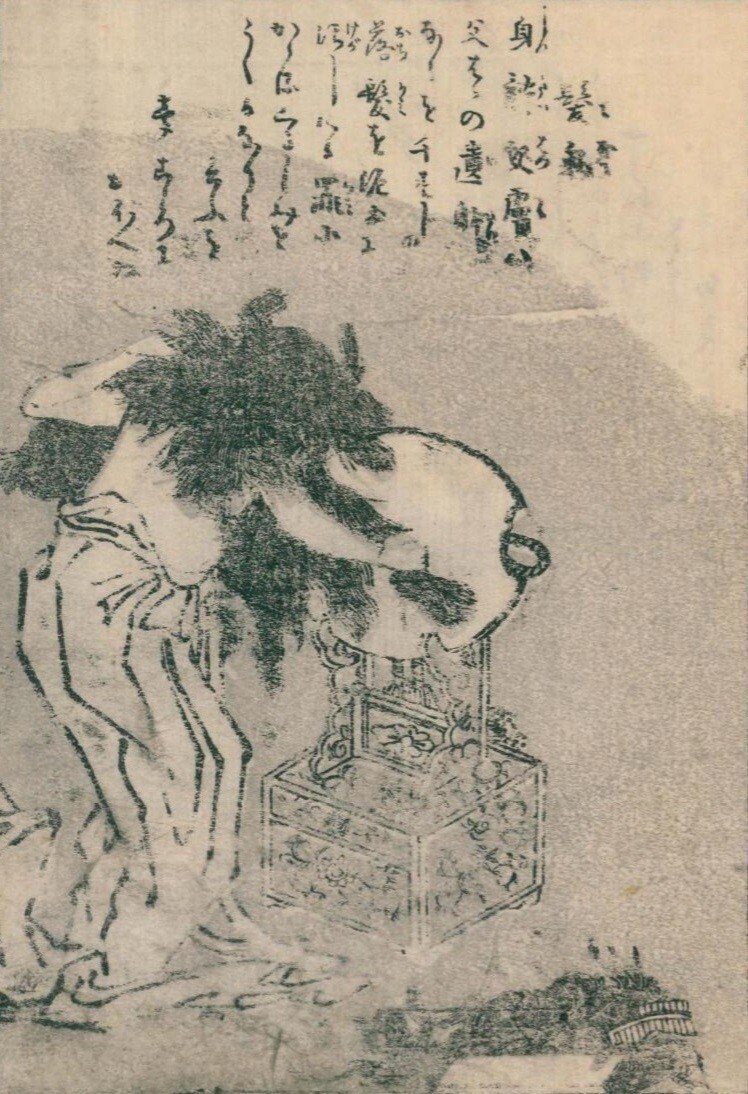

鞍野郎

鞍野郎

保元の夜軍に、鎌田政清 手がらをなせしも、我ゆへなれば、いかなる恩をもとぶべきに、手がたをつけんこと、前輪のあたりをきりつけらるれば、気も魂もきへぎへとなりしと、おしみへして唄ふ声いとおもしろく、夢のうちにおもひぬ。

※ 「鎌田政清」は、平安時代後期の武将。保元の乱(保元元年(1156年))に源義朝方について戦っている。源義朝の乳母は政清の母。

※ 「手がた」は、手形。牛車の方立や、馬の鞍の前輪の左右につけてあるくぼみ(手をかけるためのもの)のこと。

※ 「きへぎへ」は、消え消え。

パイプのようなものをくわえている

📖

鐙口

鐙口

膝の口をのぶかにいさせて、あぶみを越しておりたゝんとすれども、なんぎの手なればと、おなじくうたふと、夢心におぼへぬ。

※ 「鐙」は、 鞍の両脇にある、乗る時に足をかけたり、騎主の足を支える馬具のこと。

※ 「のぶか」は、篦深。矢が深く突き刺さるさまのこと。

※ 「いさせて」は、射させて。

※ 「なんぎ」は、難儀。

がま口の財布みたい

📖

松明丸

松明丸

松明の名はあれども、深山幽谷の杉の木のすゑをすみかとなせる天狗つぶての石より出る光にやと、夢心におもひぬ。

※ 「松明」は、たいまつ。

※ 「深山幽谷」は、奥深い山と奥深いしずかな谷のこと。

※ 「木のすゑ」は、こずえのこと。

※ 「天狗つぶて」は、石が空から突然降ってくる現象のこと。

不ゝ落ゝ

不ゝ落ゝ

山田もる提灯の火とは見ゆれども、まことは蘭ぎくにかくれすむ狐火なるべしと、夢のうちにおもひぬ。

※ 「山田もる」は、山の田の番をするという意味。『古今和歌集』に「山田もる 秋のかりいほに 置く露は いなおほせ鳥の 涙なりけり」という歌がみられます。

※ 「蘭ぎく」は、蘭菊。クマツヅラ科の多年草 段菊の別名。

※ 「狐火」は、闇夜に山野などで光って見える青白い火のこと 。狐の提灯とも呼ばれます。

📖

貝児

貝児

貝おけ、這子など言へるは、やんごとなき御かたの調度にして、しばらくもはなるゝこと無れば、この貝児は這子の兄弟にやと、おぼつかなく夢心に思ひぬ。

※ 「貝おけ」は、貝桶。貝合わせの貝を入れる桶のことで、嫁入り道具のひとつ。

※ 「這子」は、幼児が這う姿をかたどった人形。子どものお守りとされたそうです。

手を伸ばす貝には

貝合わせ用のきれいな絵が描かれています

📖

髪鬼

髪鬼

身体髪膚は、父はゝの遺体なるを、千すじの落髪を泥土に汚しける罪に、かゝるくるしみをうくるなりと言ふこと、夢こゝろにおぼへぬ。

※ 「身体髪膚」は、人間のからだ全体のこと。からだは父母から受けた大切なものという意味が込められているのだそうです。

※ 「父はゝ」は、父母。

📖

角盥漱

角盥漱

なにを種とて、うき草のうかみもやらぬ、小野の小町がそうしあらいの執心なるべしと、夢におもひぬ。

※ 「角盥」は、左右に二本ずつ角のような柄がある小さな盥のこと。角盥。

※ 「盥漱」は、手を洗い口をすすいで、身を清めること。盥漱。

※ 「そうしあらい」は、草紙洗。能の曲目のひとつ『草紙洗小町』のこと。このなかで、小野小町は浮草をテーマにした歌を詠みます。角盥、盥漱もまた、この曲目に関係しています。

角盥漱(つのばんそう)

角盥と盥漱が掛詞になった名前です

📖

袋狢

袋貉

穴のむじなの直をすることは、おぼつかなきことのたとへにいへり。袋のうちのむじなも同じことながら、鹿を追ふ猟師のためには、まことに袋のものをさぐるがごとくならんと、夢のうちにおもひぬ。

※ 「穴のむじなの直をする」は、穴の貉を値段する。捕まえる前から穴の中の貉の値段を考える、捕らぬ狸の皮算用と同じ意味。

袋貉の足元はモップスリッパ

📖

琴古主

琴古主

八橋かと言へる瞽しやのしらべをあらためしより、つくし琴は名のみにして、その音いろをきゝ、知れる人さへまれなれば、そのうらみをしらせんとてか、かゝる姿をあらはしけんと、夢心におもひぬ。

※ 「八橋」は、ここでは琴のこと。

※ 「瞽しや」は、瞽者。目の見えない人のこと。

※ 「つくし琴」は、筑紫箏。筑紫流で用いる一三弦の箏のこと。

琴古主(ことふるぬし)

手で本を開いておさえているのが可愛い

📖

琵琶牧々

琵琶牧々

玄上、牧馬と言へる琵琶は、いにしへの名器にして、ふしぎたび/\ありければ、そのぼく馬のびはの転にして、ぼく/\と言ふにやと、夢のうちにおもひぬ。

※ 「玄上」は、絃上。平安時代の皇室御物の琵琶の名器。

※ 「牧馬」は、平安時代の琵琶の名器。醍醐天皇御物。

撥(鼻)とテールピース(口)がつながって

鼻毛のようにみえる琵琶牧々(ぼくぼく)

📖

三味長老

三味長老

諺に、沙弥から長老にはなられずとは、沙弥渇食のいやしきより、国師長老の尊にはいたりがたきのたとへなれども、是はこの芸にかんのうなる人の、此みちの長たるものと用ひられし、その人の器の精なるべしと、夢の中におもひぬ。

※ 「沙弥」は、サンスクリット語 śrāmaṇera(シュラーマネーラ)の音写。出家したものの、まだ、沙弥十戒を受けておらず、比丘(出家修行者)になる前の少年僧のこと。

※ 「沙弥から長老にはなられず」は、沙弥から長老にはなれぬ。物事には順序があって、一足飛びには上に進めないことのたとえ。

※ 「渇食」は、禅寺で、諸僧に食事を知らせ、食事の種類や進め方を告げること。また、その役目をつとめる小童。稚児とも。

※ 「国師」は、僧の尊称。

情けない表情も愛嬌あるじわじわ系

📖

襟立衣

襟立衣

彦山の豊前坊、白峯の相模坊、大山の伯耆坊、いづなの三郎、富士た郎、その外、木の葉天狗まで、羽団扇の風にしたがひなびく、くらまの山の僧正坊のゑり立衣なるべしと、夢心におもひぬ。

※ 「襟立衣」は、頭の後部が隠れるくらいに襟を立てた僧衣のこと。または、それを着ること。

※ 「彦山の豊前坊」は、英彦山の豊前坊。

※ 「いづなの三郎」は、飯綱三郎。

※ 「彦山の豊前坊」「白峯の相模坊」「大山の伯耆坊」「いづなの三郎」「くらまの山の僧正坊」はいずれも、日本の八大天狗に数えらる天狗。(八大天狗は、愛宕山太郎坊、比良山次郎坊、鞍馬山僧正坊、飯綱三郎、大峰山前鬼坊、大山伯耆坊、白峰相模坊、英彦山豊前坊)

※ 「富士た郎」は、富士山太郎坊。富士山に祀られる天狗。

※ 「木の葉天狗」は、天狗の一種。

トリケラトプスみたい

📖

経凛々

経凛々

尊ふとき経文のかゝるありさまは、呪詛諸毒薬のかえつてその人に帰せし守敏僧都のよみ捨られし経文にやと、夢こゝろにおもひぬ。

※ 「呪詛諸毒薬」は、観音経の一説。

「呪詛諸毒薬 所欲害身者 念彼観音力 還著於本人」(呪詛と諸の毒薬で、身を害せんと欲する所の者、彼の観音の力を念ずれば、還って本人に著かん)

※ 「守敏僧都」は、平安時代の僧。空海と雨乞いの儀式で法力を競ったが敗れ、それに腹を立てた守敏が空海に矢を放ったところ、地蔵菩薩に阻まれたという話が伝わるそうです。

昭和アニメ『海のトリトン』の ポリペイモスみたい 🦈

📖

乳鉢坊 瓢箪小僧

乳鉢坊 瓢箪小僧

へうたん小僧に●を消して青ざめたりしが、●はち坊の取はちのおとに、夢さめぬとおもひぬ。

※ 「乳鉢坊」が被っている帽子からすると、「ねうはち」は鐃鈸のことと思われます。法会に用いられるシンバルのような打楽器。

📖

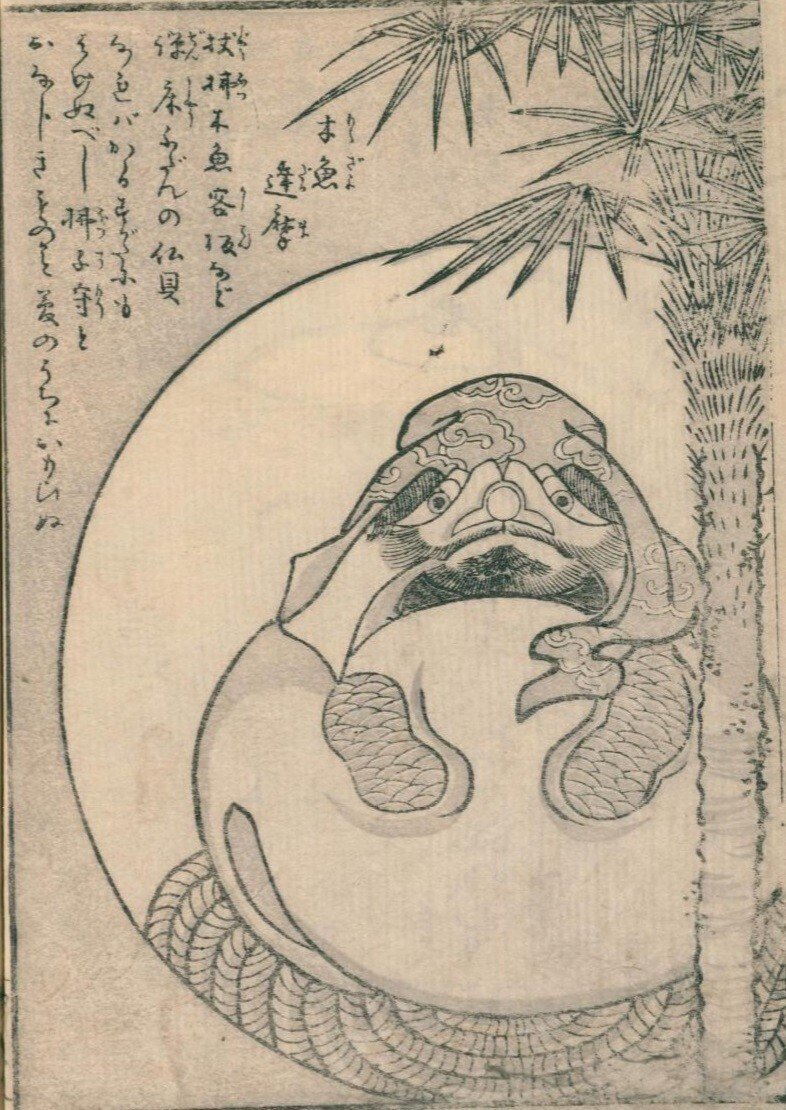

木魚達磨

木魚達磨

杖払、木魚、客板など、禅床ふだんの仏具なれば、かゝるすがたにもばけぬべし。払子守とおなじきものと、夢のうちにおもひぬ。

※ 「禅床」は、座禅をする場所のこと。

※ 「払子守」は、『百鬼徒然袋 上』に登場する佛子守のこと。

夜の浜辺で大きな満月を背にしているみたい 🌕

📖

如意自在

如意自在

如意は 痒 ところをかくに、おのれがおもふところにとゞきて、心のごとくなるよりの名なれば、かく爪のながきも痒どころへ手のとゞきたるばけやうかなと、夢心に思ひぬ。

※ 「如意」は、①説法などのときに僧が手に持つ、まごの手のような形をした仏具のこと。②如意棒。思うままに伸縮し、自在にあやつることができるという棒のこと。③物事が思いどおりになること。

※ 「自在」は、①思いのままであること。②自在鉤。囲炉裏に鍋・釜・鉄びんなど吊り下げる高さを調節できる道具のこと。

目が三つあるのはなぜだろう

📖

暮露々々団

暮露々々団

晋化禅宗を虚無僧と言ふ。虚無空じやくをむねとして、いたるところ、薦、むしろに座してもたれりとするゆへ、また、薦僧とも言ふよし。職人づくし歌合に、暮露/\ともよめれば、かの世捨人のきふるせるぼろぶとんにやと、夢の中におもひぬ。

※ 「暮露」は、普化宗(禅宗の一派)の僧のこと。普化宗は虚無宗ともいわれので、虚無僧、薦僧、菰僧とも呼ばれました。

※ 「空じやく」は、空寂。

※ 「職人づくし歌合」は、職人を題材にした歌合せのこと。『七十一番職人歌合』では四十六番に「暮露」が描かれています。

※ 「ぼろぶとん」は、ぼろ布団。

四十六番 暮露 対 通事

📖

箒神

箒神

野わけはしたなく吹けるあした、林かんに酒をあたゝむるとて、朝きよめの仕庁のはきあつめぬるはゝきにやと、夢心におもひぬ。

※ 「野わけ」は、野分。秋から冬にかけて吹く強い風、台風による暴風のこと。

※ 「はしたなく」、激しくという意味。

※ 「あした」は、朝。

※ 「林かん」は、林間。

※ 「仕庁」は、ここでは、貴族の家などで雑役に従事した下男のこと。

※ 「はゝき」は、箒。ほうきのこと。

📖

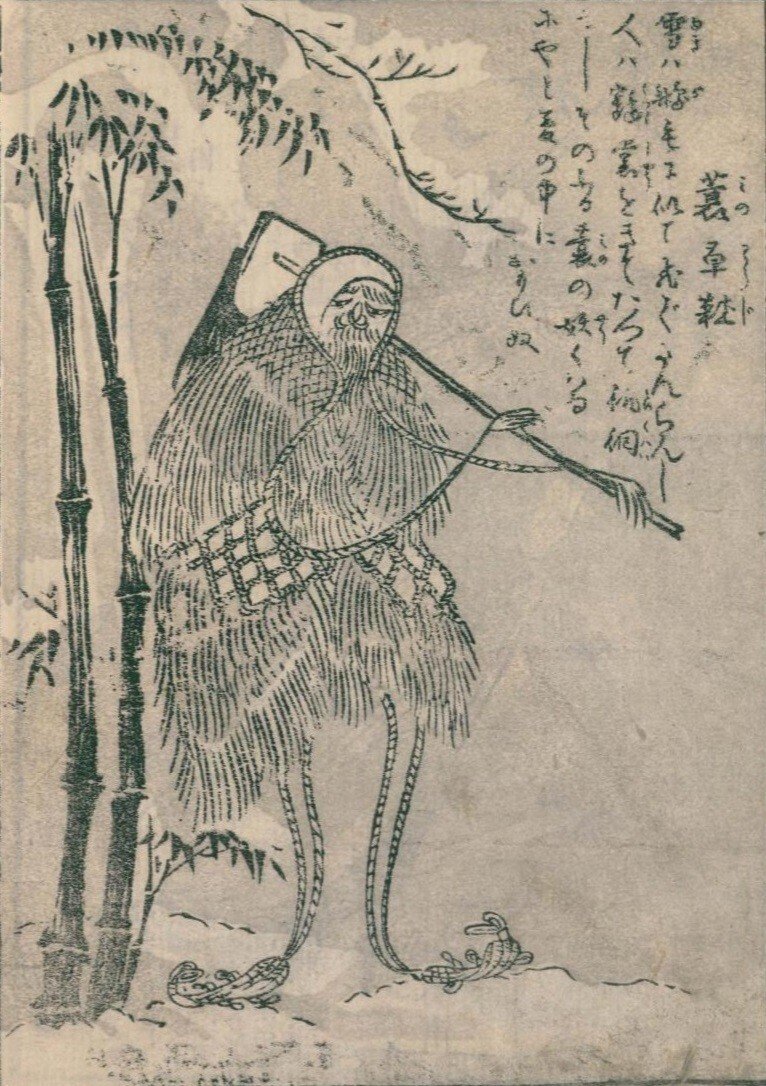

蓑草鞋

蓑草鞋

雪は鵝毛に似て、飛でさんらんし、人は鶴裳をきてたつて徘徊せし。そのふる蓑の妖くはゐにやと、夢の中におもひぬ。

※ 「鵝毛」は、鵝鳥の羽毛のこと。

※ 「鶴裳」は、鶴氅。鶴の羽毛で作った衣のこと。

※ 「妖くはゐ」は、妖怪でしょうか。

筆者注 ●は解読できなかった文字を意味しています。

新しく解読できた文字や誤字・誤読に気づいたときは適宜更新します。詳しくは「自己紹介/免責事項」をお読みください。📖