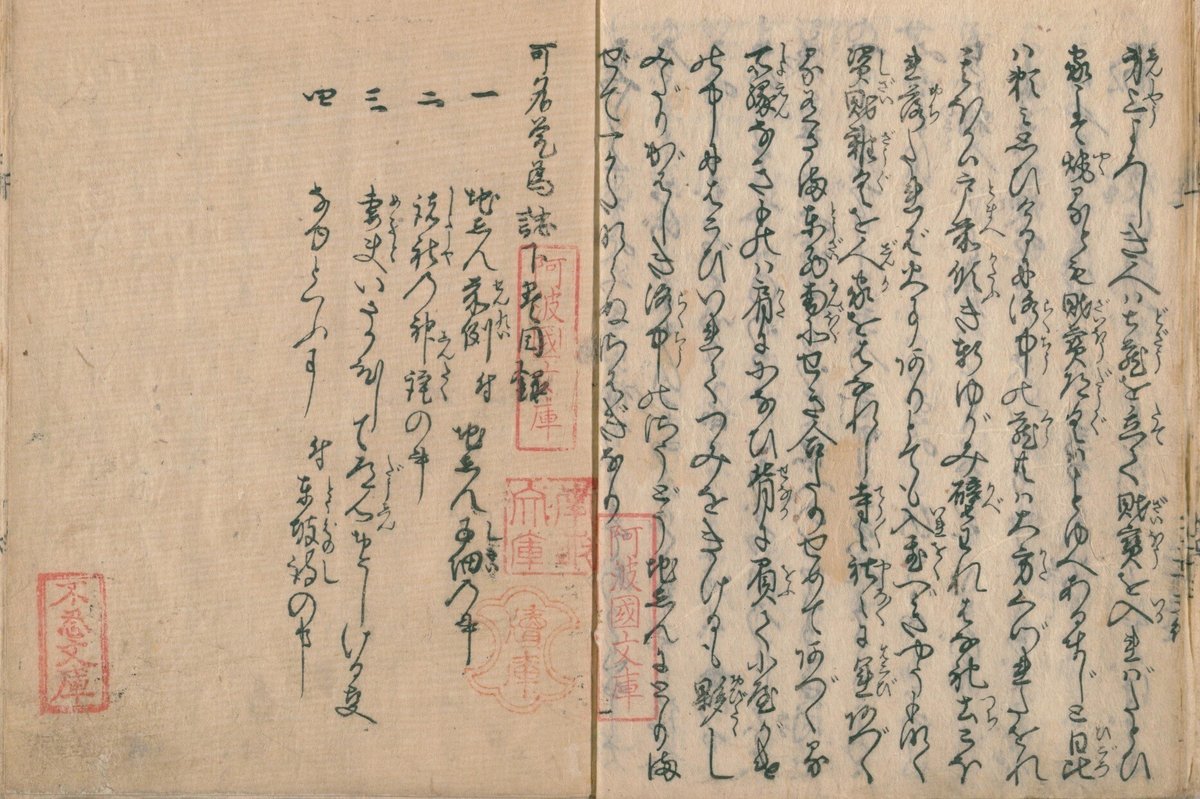

『かなめ石』下巻 一 地しん前例 付 地しん子細の事

寛文二年五月一日(1662年6月16日)に近畿地方北部で起きた地震「寛文近江・若狭地震」の様子を記したものです。著者は仮名草子作者の浅井了意。上巻では、地震発生直後から余震や避難先での様子など、京都市中の人々の姿が細かく記されています。マガジンはこちら→【 艱難目異志(かなめ石)】

下巻一章は、古い地震の記録が列挙されています。章の後半には、仏教観における地震の捉え方について書かれていて、とても興味深い内容になっています。

📖

一 地しん前例 付 地しん子細の事

二 諸社の神託の事

三 妻夫いさかひして道心おとしける㕝

四 なゆといふ事 付 東坡詩の事

一 地震前例 付 地しん子細の事

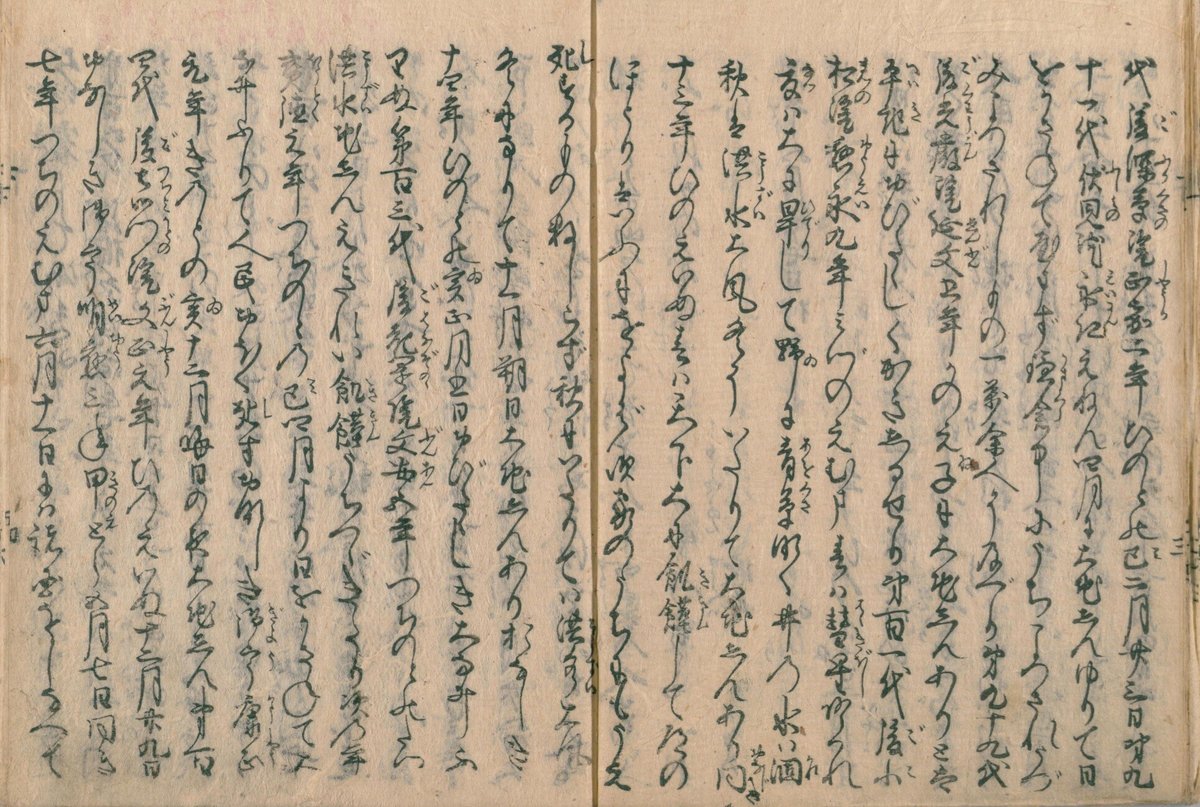

ちはやふる神代のいにしへはしらず、人王の世にいたりて記録にあらずところ、地しんの事すでに人王第廿代允恭天皇五年ひのえ辰七月十四日、はじめてなゐのふりけるとはしるしたれ。

第丗四代推古天皇七年つちのとのひつじ四月廿七日、大なゐふりて人の家居おほくたをれ、四方の山々おびたゞしくくづれしかば、神をまつりてしづめられしとなり。

第四十代天武天皇十三年きのえ申十月十四日には、前代未聞の大地しんにて、人民おほく死せしと也。

第四十二代文武天皇慶雲四年ひのとのひつじ六月廿三日、第四十五代聖武天皇天平六ねんきのえ戌四月、第五十五代文徳天皇斉衡二ねんきのとの亥五月五日に、大地しんして、東大寺大佛の頭おち給へり。それより以後にも 大なゐふりしかども、鴨長明が『方丈記』にこの時の事をかきのせしは、さこそ大なゐにて侍べりけめ。まことに筆勢おびたゞしくしるせり。

次の年、ひのえ子三月にもゆりけり。第五十八代光孝天皇仁和三年ひのとのひつじ七月晦日、大なゐふりて、海水みなぎり沸て陸をひたし、おぼれ死する人数しらず。山くづれて、谷をうづみ、山家の人おほくうづもれ、その外禁中をはじめ、民の家々やぶれくづれたり。

第六十一代朱雀院承平四年きのえ午五月廿七日、おなじき七年ひのとの酉●月十五日、第六十四代円融院貞元ゝ年ひのえ子六月十八日には未曾有の大なゐ一日一夜のあひだ小心もなく、常ゆりにゆりてゆりやまず。人家くづれて、人民おほく損じ、地は裂われて、泥わきあがれり。第六十九代後朱雀院長久二年かのとの巳四月二日大地しんして、法成寺の塔をゆりたをしぬ。

※ 「常」の「常」は誤読しているかもしれません。読みの「いた」は、甚のことと思われます。ひどく、激しく。

第八十二代後鳥羽院文治元年七月九日、第八十八代後深草院正嘉二年ひのとの巳二月廿三日第九十一代伏見院永仁元ねん四月に、大地しんゆりて、日をかさねてやまず。鎌倉中にうちころされ、うづみころされしもの一萬余人に及べり。

第九十九代後光厳院延文五年かのえ子に地しんありと『太平記』におびたゞしくかきしるせり。

第百一代後小松院応永九年みづのえむま、春は彗星ながれ、夏は大に旱して野に青草なく、井の水は涸、秋は洪水大風、冬にいたりて大地しんあり。同き十三年ひのえいぬ、春は天下大に飢饉して、道のほとりはいふにをよばず、家のうちにもうえ死する物数しらず。秋にいたりては洪水大風、冬になりて、十一月朔日大地しんあり。おなじき十四年ひのとの亥正月五日おびたゞしき大なゐふりぬ。

第百三代後花園院文安五年つちのとのたつ、洪水地しんえきれい飢饉うちつゞきたり。次の年、宝徳元年つちのと巳四月より日をかさねて大なゐふりて、人民おほく死す。おなじき御宇康正九年きのとの亥十二月晦日の夜、大地しん。

第百四代後土御門院文正元年ひのえいぬ十二月廿九日、おなじき御宇明応三年甲とら五月七日、同き七年つちのえむま六月十一日には、諸国をしなべて大地震して、浦邊山がた人民おほく死せしと也。

※ 「えきれい」は、疫癘。悪性の流行病、疫病のこと。

第百五代後柏原院永正七年かのえ午八月七日、同九年みづのえ申六月十日、第百七代正親町院天正十二年きのえ申十一月廿九日より大地しんして、次のとしの正月すゑつかたまでゆりけり。

第百八代後陽成院慶長元年ひのえ申閏七月十二日より大なゐふり初て、月をこゆれどもその名ごりゆりやまず。これよりこのかたの事は、今古き人はおぼえ侍べり。

第百九代は上皇帝万々歳の正統慶長十九年きのえ寅十月廿五日、大地しんありとをよそ記録にしるすところ古しへもさこそありけめ。

第百十二代、今上萬々歳統御の時にあたつて、寛文二年壬寅五月朔日より大地しんしそめて、日ごとにゆる事、あるひは五七度あるひは二三度日をさね、月をこゆれどもその名ごりいまだやまず。年闌たる人はおぼえたるためしもあらめ。わかきともがらは、このたび初て逢たる事にてはあり、ことさら女房子どもなどはおそれまどふもことはり也。

※ 「すゑつかた」は、末つ方。月や季節などの終わりの頃。

※ 「しそめて」は、し初めて。

もろこしにも上代の事はさしていふにも及ばず、大元の世宗皇帝至元廿七年八月に大地しんして、民屋おほくくづれたをれて、をされ死するもの七千人なり。

成宗皇帝大徳七年八月、おなじき十年八月に大地しんして、後宮の女房、大臣以下死するもの五千余人なり。

順宗皇帝の時、元統二年八月に地しんあり。大明の世にいたりて、孝宗敬皇帝弘治十四年正月朔日、大地しんして人民おほく死すといへり。夷国本朝ためしなきにはあらねど、たま/\かゝる事に逢ぬれば、むかしはためしもなきやうに上下おどろきさはぐも、またことはりならずや。

佛経のこゝろによらば、地しんに四種ありととかれたり。これも一往の説なるべし。この世界の下は風輪にてその中に水を盛たり。水輪の上すでに凝かたまりて、金輪際となり、そのうへに土輪ありて、人間のすみかなり。風輪わづかにうごけば、水輪にひゞき、金輪際より土輪につたへて大地はうごくといへり。易道のこゝろは、陰気上におほひ、陽気下に伏してのぼらんとするに、陰気にをさへられて、ゆりうごく時にあたつて地しんとなれり。ゆる所とゆらざる所のある事は、水脈のすぢによれり。人の病にとりては、関格の証と見づくべしといへり。みなこれ陽分の為にして、●ある所より起れり。上にある時に、声あるを雷と名づけ、声なきを電といふ。下にありてうごく時に地しんと名づく。さま/\いへども、これをとゞむる手だてはなし。

※ 「もろこし」は、唐土。

※ 「至元」は、モンゴル帝国(元)のクビライ・カアンの治世で用いられた元号(1264-1294年)。

※ 「元統」は、モンゴル帝国(元)のトゴン・テムル(順帝、恵宗)の治世で用いられた元号(1333-1335年)。

※ 「弘治」は、明の弘治帝の治世の元号(1488-1505年)。孝宗は弘治帝の廟号。

※ 「金輪際」は、仏語。大地の最も底のところ。大地のある金輪の一番下、水輪に接するところ。

※ 「手だて」は、手立て。手段、方法。

他の章は、マガジン『艱難目異志(かなめ石)』を見てみてくださいね。👀

筆者注 ●は解読できなかった文字を意味しています。

新しく解読できた文字や誤字・誤読に気づいたときは適宜更新します。詳しくは「自己紹介/免責事項」をお読みください。📖