大和名所図会 巻一

この note では『大和名所図会』の挿絵ページを翻刻します。本文ページは大正時代の活字版があるのでそちらを参照してみてくださいね。👀 → 国立国会図書館デジタルコレクション『大日本名所図会 第1輯 第3編』(大正8年)

公事根源曰

今の國栖乃奏とて、歌をうたひ、笛を吹ならすは、吉野より年の始に参りたるといふ心也、云云。

江家次第曰

國栖歌笛於 𣴎明門外 奏之

※ 「公事根源」は、室町中期の有職故実書。

※ 「國栖乃奏」は、国栖奏。古代部族「国栖」の歌舞で、応神天皇が吉野宮へ行幸したときに、国栖の人が来朝し、醴酒を献じて歌を歌ったと伝えられます。

※ 「江家次第」は、平安時代後期に大江匡房によって編纂された有職故実書。

新古今

春日のゝ わか紫のすり衣

忍ぶのみだれ かぎりしられず

在原業平朝臣

※ 「新古今」は、新古今和歌集。

※ 「春日の」は、春日野。

春日野

春日野は 大鳥居よりひがし。春日社までをいふ。こゝを春日と名づくる事は、神代のむかし、天照太神、邪心 七億九千を 征討げ、正心にかへるゆへ、万民もやすくなるを以て、天照太神 の 御こゝろ 清浄しく 和平 まします事、春の日の 長閑なる 御こゝ地にて、春日と 御歡 たまひ、その所の里をも 春日となづけゝれ。

たき坂 もみぢ

千里楓林炬樹深 無朝無暮有猿吟

※ 「たき坂」は、滝坂の道。

※ 「千里楓林炬樹深 無朝無暮有猿吟」は、董其昌(明代末期の文人)の漢詩。「千里楓林煙雨深 無朝無暮有猿吟 停橈靜聽曲中意 好是雲山韶護音 … 」

後拾遺

白雪の またふる里の 春日野に

いざうちわらひ 若菜摘みん 能宜

※ 「後拾遺」は、後拾遺和歌集。

※ 「能宜」は、平安時代中期の貴族・歌人、大中臣 能宣。

春日山 若宮

新薬師寺

菊の香や ならには古き 佛達

はせを

※ 「はせを」は、芭蕉。松尾芭蕉。

春日若宮

春日若宮は、天児屋根の児 天押雲命 を祭ると、名法要集に見へたり(則河内國平岡明神の若宮は天神雲令也)。

或記 曰、吉田家の記録には、瓊瓊杵尊といふ。然れども、若宮神主、唯 一家の 秘説にして、他に 知事なし。春日社記、夫 若宮の 御鎮座は長保五年三月二三の御殿の間に現れたまひしを、時風五代の孫、中臣連 是忠、三の御殿に移し、祝 を奉る。其後、百三十年を経て、長𣴎四年四月廿七日、時風八世の孫、祐房 別に 神殿を 造営して、御鎮座し奉る。今の若宮大明神、是なり。

春日大社

続拾遺

見渡せば 春日の野べに 霞たち

ひらくる花は さくら花かも

人丸

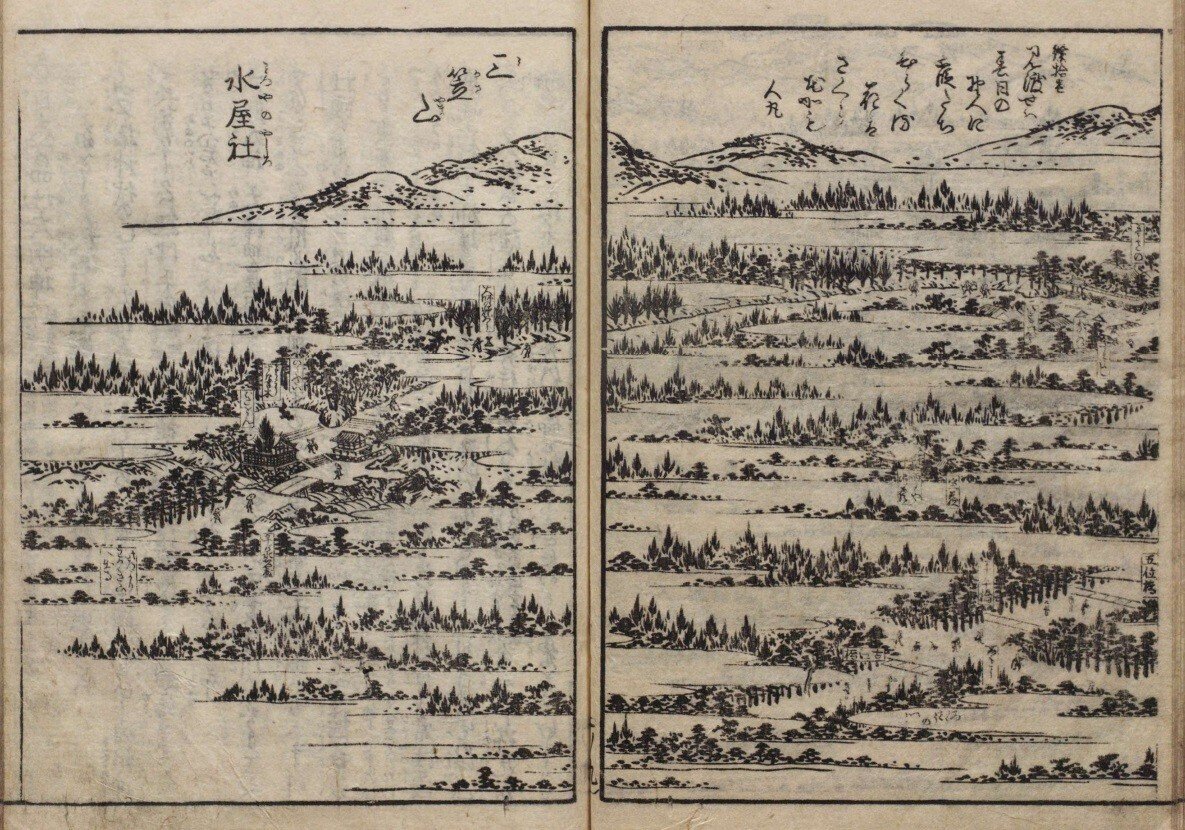

三笠山 水屋社

※ 「続拾遺」は、続拾遺和歌集。

※ 「人丸」は、柿本人麻呂。

水屋社

大宮の北、三百歩の計にあり。澗水 社頭を 遶り、野田邑に入。祭神第一 素戔嗚尊、第二 稲田姫、第三 南海神女也。毎歳、四月五日に 能あり。水屋能といふ。

水屋川

やしろの北のほとりにあり。

三笠山

顕注密勘曰、春日山は、御笠山とて、ひき下りてちいさき山に、春日の社はおはします。春日山は惣名なり。三笠山は別なり。

春日祭は、大宮四所の御神事也。一年に両度にして、二月申日、十一月申日にあり。此 祭式は、仁明帝 嘉祥三年九月に、中臣秀基、はじめて奏聞を●て、其後 清和帝 貞観 十一年十一月九日 庚申の 夜よりはじめて行れ給ふとかや。

弁乳母集

一とせに ふたゝびまつる 三笠山

さしてちとせの かけとこそみれ

常陸

※ 「 春日祭 」は、春日大社の例祭。昔は 二月と十一月の上申日(その月の最初の申の日)に行われていましたが、明治十九年(1886年)以後は年に一度、新暦の三月十三日に行われています。

※ 「大宮四所」は、春日大宮四社大明神。春日祭神四座。

※ 「仁明帝」は、仁明 天皇。在位、天長十年(833年)二月二十八日から嘉祥三年(850年)三月十九日。

※ 「奏聞」は、 天子に奏上すること。

※ 「弁乳母集」は、三条天皇皇女禎子内親王の乳母、藤原明子の歌集。

※ 「一とせにふたゝびまつる」は、一年に二度祭る という意味。

※ 「常陸」は、奈良時代の歌人、高橋虫麻呂のことと思われます。

霜月廿六日 御祭 掛鳥

※ 「掛鳥」は、春日若宮祭に社前に掛け供える鳥獣のこと。

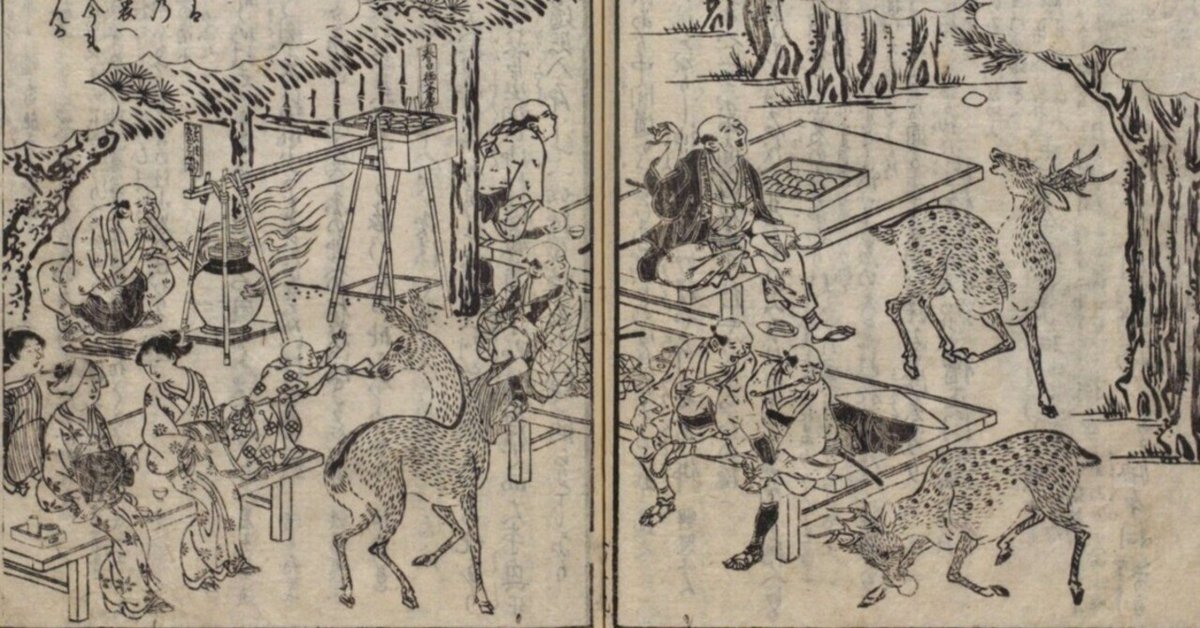

春日若宮 御祭

仕丁赤衣数人 柏手公人 戸上公人

新勅撰

かすが山 社の下道 ふみ分て

いく度なれぬ さをしかの聲

後京極摂政

春日の擔茶屋は、むかしならの都の御時、元旦に内裏へ奉りし餘風の今も 遺れるものならんか。

※ 「新勅撰」は、新勅撰 和歌集のこと。

※ 「後京極摂政」は、九条良経のこと。

※ 「擔茶屋」は、担茶屋。茶釜・茶器・水桶などの茶道具一式を天秤棒にかつぎ歩き、社寺境内や路傍で茶を立てて売る人のこと。

東大寺南大門

鎮守八幡宮

東南院 御宮

東大寺

春日社の北に隣る。一名、大華嚴寺、又、恒説華嚴寺(佛法傳通記)、又、國分寺、又、金光明四天王護國之寺(続日本紀)ともいふ。

それ當寺は、聖武天皇の 御願にして、天平 勝寶 年中に 成就せり。宗旨は八宗兼学にして、三論華嚴を以て本とす。麝香は 石竹に眠り、鸚鵡は 金桃に 啄むの 給孤園ともいひつべし。

南大門

額は 弘法大師の筆なり。いにしへ東南院寺務一代の御門主、此寺は八宗兼学といへども、三論華嚴を 殊にせり。争 華嚴にかぎるべからずとて、西南両門の額をおろされしと也。

鎮守八幡宮

鎮守八幡宮は、天平勝宝元年十二月に梨原宮に新宮を作り、神宮とし、又、大佛殿のほとりにうつし、其より鎌倉最明寺殿の命によつて、三月堂の南に遷し奉る。

二月堂 若狭井

大佛殿

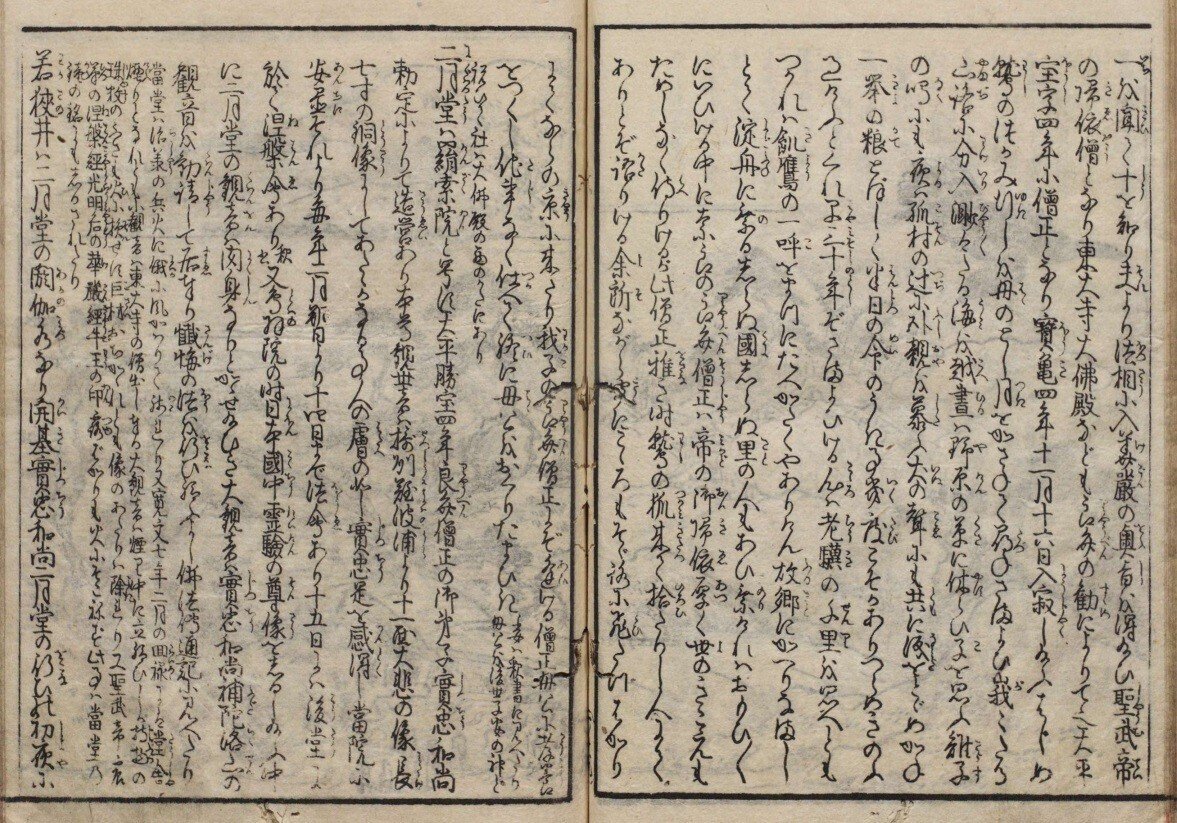

二月堂

二月堂は、羂索院と号す。天平勝宝四年、良弁 僧正の 御弟子 實忠和尚 勅定によりて造営あり。本尊観世音は、摂州難波浦より 十一面大悲の像、長 七寸の 銅像にして あたゝかなる事、人の 膚 の如し。實忠、是を 感得し、當院に安置す。それより毎年二月朔日より十四日まで法會あり。十五日には、後堂に於て 涅槃會あり。

若狭井

若狭井は、二月堂の閼伽水なり。開基 實忠和尚、二月堂の 行ひの 初夜に、諸神の 名帳を 讀、供養せらるゝに、若狭國 遠敷明神、此 會にまし/\て 願ば、われ閼伽を奉らんと和尚に 宣ふ下より、黒白 の 鵜 二羽 岩中より 飛去る。其 跡より 甘泉わき流れたり。一年 旱 して 閼伽水なし。衆僧、井のほとりに 集り、若狭のかたに 向ひて 祈られしかば、見るが中に 水 盈滿 せり。毎歳二月十二日の夜なり。此 時、若狭 遠敷の 神前、みたらし川の流れ 絶て 音なし。故に、音無川とぞ 名づけき。

大佛殿

朝野群載曰、殿の高さ 十五丈六尺、東西二十九丈、南北十七丈、基砌の高さ 七尺、東西三十二丈七尺、南北二十丈六尺、内陣の柱 九十六本、天坪 三千百二十蓋、廻廊の 柱 五百八十本、東西八十五間、南北百間。これは㝡初、天平年中の 造建の丈間なり。

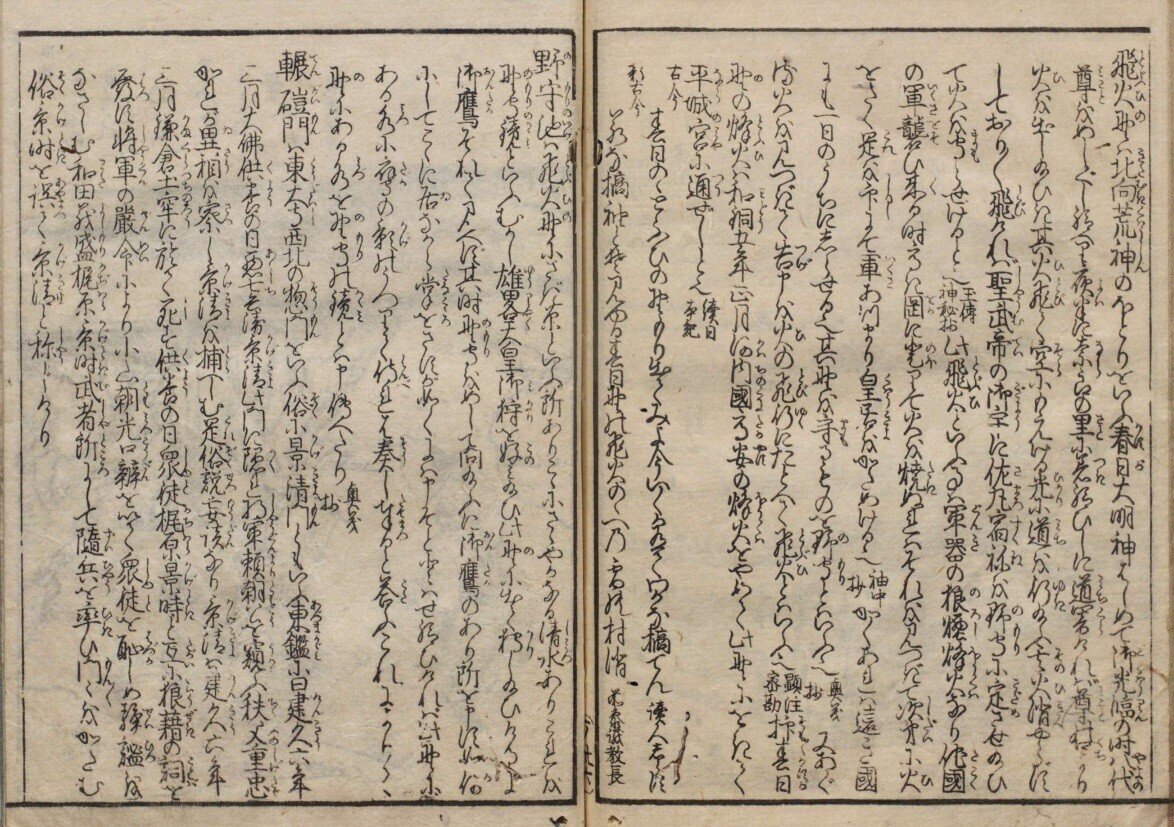

東大寺 景清門

暑き日や 門にはだかる 大男

李夕

※ 「景清門」は、転害門のこと

中央に「宝蔵」とある建物は正倉院正倉です。

輾磑門

輾磑門は、東大寺西北の 惣門をいふ。俗に、景清門ともいふ。東鑑 に曰、建久六年三月、大佛供養の日、悪七兵衛景清、此門に隠れ、将軍 頼朝公を 窺ふ。秩父重忠、かれが 異相を 察し、景清を 捕へしむ。

是、俗説妄談なり。景清は、建久六年三月、鎌倉 土牢 に於て死す。

供養の日、衆徒 梶原景時と互に 狼藉の 詞 を 発す。将軍 の 嚴命により、小山朝光 口辨を以て、衆徒を 恥 しめ、靜謐をなさしむ。和田義盛、梶原景時、武者 所 にして 隨兵 を 率ひ 門ゝをかたむ。俗、景時を 誤 て 景清と 称じけり。

大佛殿前 金銅燈爐圖

宋の 陳和卿が、方八角に鋳たる 金燈爐なり。四面には佛像、四面には獣の形あり。銘は 銅柱にあり。別記に書す。

柱に銘あり。

滑稽談曰

万菜は南都の西南 相去る事 三里詃に

窪田、箸尾の両村 ありしより出る故に

窪田、箸尾の二流あり

万菜や

智恵なき顔と 見へてよし 湘夕

※ 「万菜」は、大和万歳のこと。奈良県北葛城郡の 広瀬、窪田、箸尾、小林などの村落でで発達した千秋万歳。服装は侍烏帽子に素襖姿で、太夫は扇、才蔵は鼓を持ちます。

※ 「湘夕」は、秋里籬島。湘夕は字。

良辨 僧正

初めの名は 今鷲 仙人 といふ。

執金剛神の像を本尊として、華厳経 を 読誦す。側 なる石に上りて、王城へ向ひつゝ 金輪 聖王 天長地久と唱ふ。其 聲、遥 に 叡聞に達し、紫雲 空に 聳へ皇居を照す。天皇、怪み 給ひかしこへ 勅使を 遣され、今鷲 仙人をぞめし給ひける。

※ 「良辨」は、良弁。奈良時代の華厳宗の僧。通称、金鐘行者。大仏造像にあたり、佐伯宿禰今毛人や行基などとともに聖武天皇を助け、天平勝宝四年(752年)の大仏開眼供養会のあと、初代東大寺別当に任ぜられました。

※ 「執金剛神」は、執金剛神。手に金剛杵を持ち仏法を護る夜叉神。

※ 「読誦」は、声を出して経文をよむこと。仏語。「読」は目で見てよむこと、「誦」はそらで唱えること。

※ 「金輪 聖王」は、転輪王(古代インドの伝説上の理想の帝王)のひとつで、金の輪宝を感得し、須弥山の四州を統治する王のこと。転輪王。

※ 「天長地久」は、天地が永久に不変であるように、物事がいつまでも変わらずに続くこと。

※ 「叡聞」は、天子がお聞きになること。

※ 「紫雲」は、念仏行者が臨終のとき、仏が乗って来迎する雲のこと。

続拾遺

手向山 ぬさはむかしに 成ぬとも

なを散残れ 峯のもみぢ葉

中原師光朝臣

※ 「中原師光」は、鎌倉時代の官人、歌人。

業平朝臣、二条の 后 をぬすみて、平 の 京よりならの故京へ具し奉りける程に、御せうと、基経大臣 国経大納言、此事をきゝて、とりかへし奉らんと、多くの人ゝを出し給ひける。

されば、いせ物語にはむさし野といひ、古今には春日野の中にあるによりて、かすが野とはなをし入られけるとなり。

※ 「業平朝臣」は、在原業平のこと。平安時代の貴族、歌人(六歌仙のひとり)。

※ 「二条の后」は、清和天皇の女御で、のちに皇太后となった二条后(藤原高子)のこと。

※ 「平の京」は、平安京のこと。

※ 「故京」は、古い都のこと。旧都。

※ 「具し」は、ここでは連れだって行くという意味。

※ 「せうと」は、兄人。藤原基経は二条后の兄。

※ 「国経大納言」は、藤原国経のこと。平安時代前期の公卿、歌人。

※ 「いせ物語」は、伊勢物語。平安時代に作られた歌物語。

※ 「古今」は、古今和歌集。平安時代に編纂された歌集。

手向山

俗に、八幡山といふ。此山、大納言兼武蔵守良家安世卿の古墳あり。これを武蔵塚といふ。かの卿を神に崇めしと也。

武蔵野

武蔵野は、若草山の麓、松生茂りたる所也。武蔵塚あればかくいふとぞ。

伊勢物語

むさし野は けふはなやきそ 若草の

つまもこもれり 我もこもれり

新続古

神さびて いく代を 寿きぬ

古へと成にしならの 山のはの月

藤原光俊朝臣

※ 「神さびて」は、古色を帯びておごそかな様子。神さびる。

※ 「藤原光俊」は、鎌倉時代の歌人。

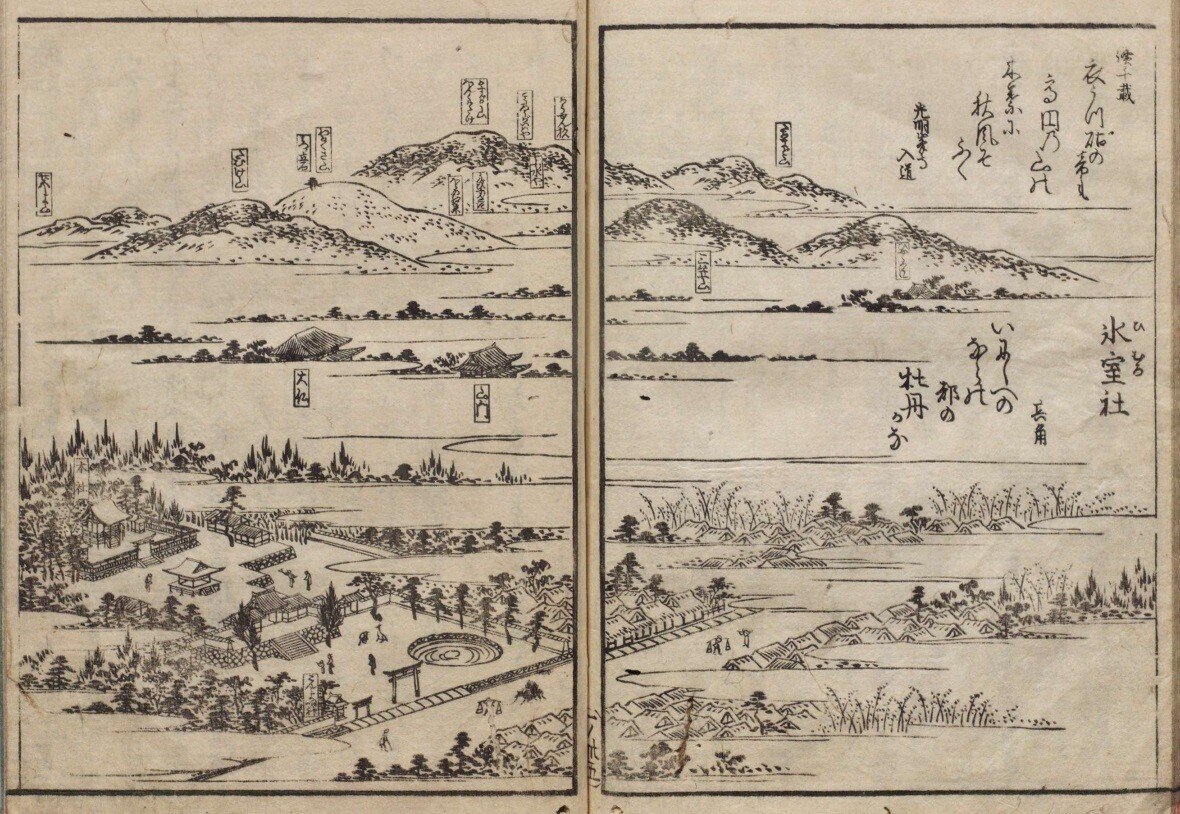

続千載

衣うつ 砧の音も 高円の山の

木葉に 秋風ぞふく

光明峯寺入道

氷室社

いにしへの ならの都の 牡丹かな 其角

※ 「続千載」は、続千載和歌集。

※ 「光明峯寺入道」は、鎌倉時代前期の公卿、九条道家のこと。

※ 「其角」は、江戸時代前期の俳諧師、宝井其角。

風雅

いにしへの 野守のかゞみ 跡たへて

とぶひはよはの 蛍也けり

寂蓮法師

あげ雲雀 飛火の野守 出て見よ

雲裡

※「寂蓮法師」は、平安時代末期から鎌倉時代前期の歌人。俗名 藤原定長。

※ 「あげ雲雀」は、揚げ雲雀。

※ 「雲裡」は、江戸時代中期の俳人、渡辺雲裡坊。

※ 「飛火」は、飛火野のこと。

筆者注 ●は解読できなかった文字を意味しています。新しく解読できた文字や誤字・誤読に気づいたときは適宜更新します。詳しくは「自己紹介/免責事項」をお読みください。📖