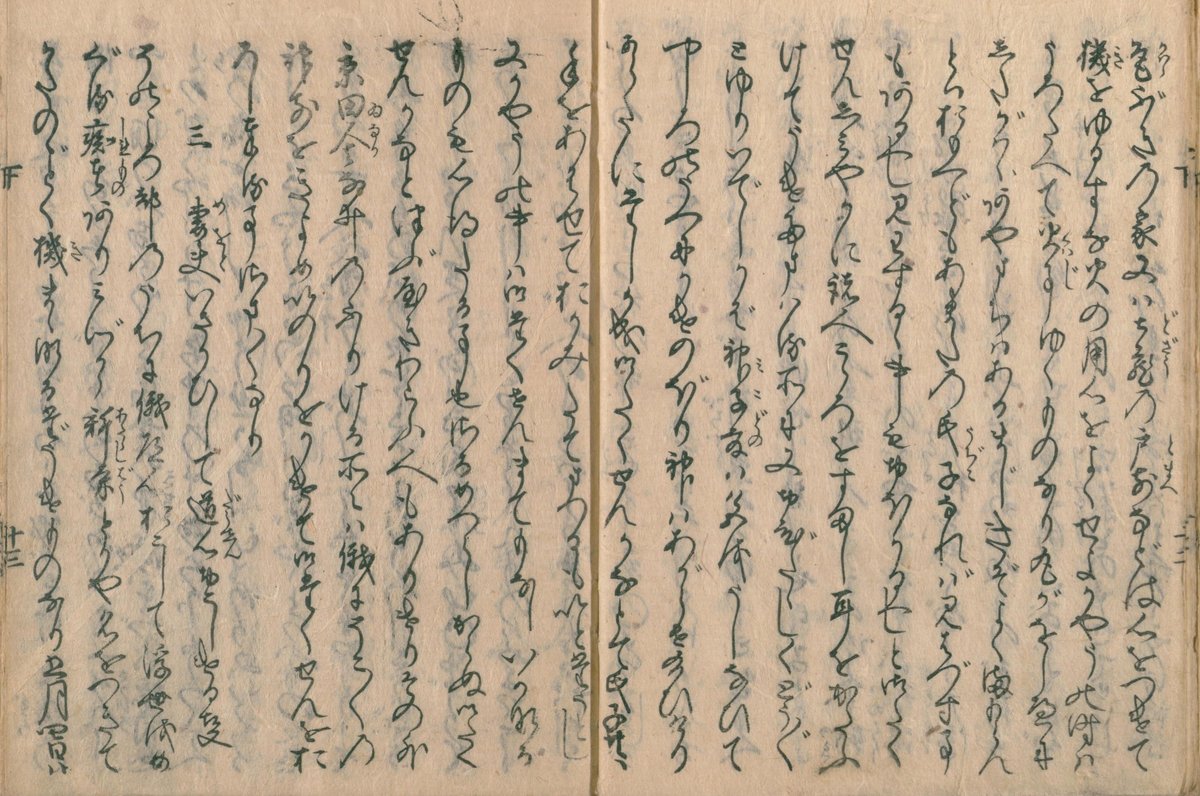

『かなめ石』下巻 三 妻夫いさかひして道心おとしける㕝

寛文二年五月一日(1662年6月16日)に近畿地方北部で起きた地震「寛文近江・若狭地震」の様子を記したものです。著者は仮名草子作者の浅井了意。上巻では、地震発生直後から余震や避難先での様子など、京都市中の人々の姿が細かく記されています。マガジンはこちら→【 艱難目異志(かなめ石)】

下巻三章では、妻と間違えてうっかり別の女性の手を引いて逃げたため、妻から離縁される入り婿の男性のエピソードが書かれています。なんとも気の毒な話です。

📖

三 妻夫いさかひして道心おとしける㕝

そのころ都のうちに俄道人おこして浮世をめぐる痴者あり。みづから新房とかや名をつきてかたのごとく機まゝなるだうけものなり。

※ 「道人」は、仏道の修行をする人のこと。

※ 「痴者」は、愚かな者、ばか者。

※ 「だうけもの」は、道化者のことと思われます。

五月四日は大事の日にて、なゐふりつゝ大地がさけて泥の海になるか、しからずは火の雨がふりて一めんにやけほろぶなか、いかさま世の中滅すべき境目也といひはやらかす。

京中の貴賤上下聞つたへ、血の涙を流しておそれかなしむもあり。又、いかなる事にもさやうにはあるまじきぞやといふものも有けり。

※ 「なゐ」は、地震のこと。

※ 「いひはやらかす」は、言い流行らかす。

ある町人の身上もまづしからず、ともかうもしてすみけるもの、此沙汰をきくに、おそろしさかぎりなく、手ふるひ足わなゝき、目くらみむねおどりて、うつゝ心になりしかども、男たらんもの色にいだしておそれまどはゞ人のためわらはれんも口おしくおもひて、さらぬやうにてふせり居る。

※ 「ともかうも」は、ともかくもという意。

※ 「沙汰」は、ここでは噂のこと。

※ 「うつゝ心」は、現心。夢見るような気持ち、うつろな心。

※ 「色」は、ここでは顔色、表情のこと。

※ 「わらはれん」は、笑われん。

「今やゆりいでゝ泥の海になるらん、火の雨ふるべきか」とおもひける所に、案のごとく未のこくばかりに北のかたよりだう/\となりひゞき、しきりに大なゐゆりいでければ、「すはや、今こそ草木国土、人も鳥もけだものもみな一同に成佛する也。もしやのがるゝ事もあり。あしにまかせてにげてみよや」とて、妻の女房が手をひつたて、みなみをさしてかけゆきつゝ七条川原に出たり。

かくてゆりやみければ、しばらく心をしづめてつら/\見れば、子をひきてうちつれにげたるは妻の女房にはあらで、さしもなき熊野比丘尼の地しんにおそれてにげこみたるを是非なく手を引て七条川原までにげきたりぬ。

※ 「案のごとく」は、思った通りに、案の定。

※ 「未のこく」は、未の刻。午後の一時から三時頃のこと。

※ 「すはや」は、突然の出来事に驚いて発する語。あっ、やっ。

※ 「成佛」は、成仏。死ぬこと。

※ 「手をひつたて」は、手を引っ立て。手をつかんで無理やり連れていく。

※ 「さしもなき」は、然しも無き。たいしたこともないの意。

※ 「熊野比丘尼」は、地獄極楽の絵解きをしながら、熊野三所権現勧進のために諸国を歩いた尼僧のこと。歌比丘尼。参考:『国史大辞典(歌比丘尼)』『仏教辞典(歌比丘尼)』(国立国会図書館デジタルコレクション)

くちおしき事かな。さこそ人のわらひ種になるべしとおもひつゞけて我ながらをかしく、日ぐれかたに家にかへりしかば、

妻の女房大に腹をたて、

「日ごろそなたの思ひ給ひけるしるしには、我をば打すてゝ痴尼が手をひきてにげ出給ふ。はらたち、さようの焼尼と来世までもそひ給へ。我には隙をあけて、入婿なれば出ていね」とてふりくすべければ、

おとこのいふやう「人たがへといふ事はためしなき事か、わごぜかとおもひてとりちがへたり。それをふかく腹立は悋気なり。わがよむ哥をきかしませ」とて、

なゆよりも つまにふらるゝ くるしさ

きげんなをしと いふは世なをし

といへば

※ 「をかしく」は、可笑しく。

※ 「日ぐれかた」は、日暮れ方。

※ 「痴《かつたい》尼」の読み「かつたい」は、乞丐のことと思われます。ここでは、乞食、物乞いという意。

※ 「そひ給へ」は、添い給へ。

※ 「ふりくすべければ」は、ふり燻べければ。ここでは、嫉妬するという意。

※ 「人たがへ」は、人違え。

※ 「わごぜ」は、我御前。あなた、おまえさん、主に女性を親しんで呼ぶ語。

※ 「悋気」は、嫉妬のこと。

※ 「哥」は、歌。

※ 「なゆ」は、地震のこと。

※ 「世なをし」は、地震除けのために唱える呪文「世なしをし/\」で、「きげんなをし(機嫌なおし)」とかけられています。

(夫婦諍いして離別のところ)

女房いよ/\腹をたて

「何の哥どころぞ、聞たうもなし。今はこれまでなり。その尼が所へゆかしませ」とてつきいだす。

けしかる地しんのおめきにとりさふる人もなし。男ちからなく出るとて、門柱かきつけゝる。

出ていなば 心かろしと いひやせん

このいさかひを 人はしらねば

※ 「けしかる」は、怪しかる。

※ 「おめき」は、喚き。叫び声を上げること、わめく。

※ 「とりさふる」は、取り支ふる。仲裁すること。

※ 「いなば」は、帰ればの意。

涙とゝもに追出され、今は世にすむべき甲斐はなし。俄に髪をそりてこゝろもおとしぬ。青道心をおこし、こゝかしこ、しれる人のもとにたちよりてきのふけふとするほどに、水無月文月はすぐれどもなゆの名ごりはいまだやまず。

※ 「青道心」は、よく考えずに起こした信仰、なま道心。

※ 「きのふけふ」は、昨日今日。

そのあひだに国々所々をめぐりて、このたびのなゆにてくづれそんぜしありさまこまかに見聞つゝかたり侍りしこそたしかなれ。

※ 「くづれそんぜし」は、崩れ損ぜし。

筆者注 ●は解読できなか「」った文字を意味しています。

新しく解読できた文字や誤字・誤読に気づいたときは適宜更新します。詳しくは「自己紹介/免責事項」をお読みください。📖