百鬼徒然袋 上

宝船(たからぶね)

ながきよのとをのねふりに

※ 「ながきよのとをのねふりに」は、上から読んでも下から読んでも同じになる回文の和歌です。

なかきよの とおのねふりの みなめさめ なみのりふねの おとのよきかな

永き世の遠の眠りのみな目ざめ波乗り船の音のよきかな

📖

塵塚怪王(ちりづかかいおう)

塵塚 怪王

それ森羅万象、およそかたちをなせるものに、長たるものなきことなし。麟は獣の長、鳳は禽の長たるよしなれば、このちりつか怪王は、ちりつもりてなれる山姥とうの長なるべしと、夢のうちにおもひぬ。

ちりつもりてなれる山姥とうの長なるべし

📖

文車妖妃(ふみぐるまようび)

文車 妖妃

歌に古しへの、此見し人のたまなれや、おもへはあかぬ白魚となりけり。かしこき 聖 のみふに、心とめしさへかくのごとし。ましてや、執着のおもひをこめし千束の玉章には、かゝるあやしきかたちをも、あらはしぬべしと、夢の中におもひぬ。

※ 「千束」は、千たば。ここでは恋文の束という意味。ちつか。

※ 「玉章」は、美しい詩文、または、手紙のこと。たまずさ。

📖

長冠(おさかうぶり)

長冠

東都の城門にかけて、世をのがれし賢人の冠にはあらで、この手かしはのふたおもてありし、佞人 のおもかげならんかし、と夢こゝろにおもひぬ。

※ 「この手かしは」は、児手柏。言葉、心の表裏を両方に使い分けること。また、表裏両様に使うこと。

※ 「ふたおもて」は、双面。浄瑠璃や歌舞伎狂言において、二つの人格が一つになった亡霊、あるいは、同じ姿をした二人の人物が同時に舞台に登場する演出のこと。

※ 「佞人」は、口先が上手で、心のよこしまな人のこと。ねいじん。

巻纓冠(けんえいかん)をかぶり、手には笏(しゃく)を持っています。

📖

沓頬(くつつら)

沓頬

鄭瓜州の瓜田に 怪 ありて、瓜を喰ふ。霊隠寺の僧これをきゝて、符をあたふ。是を瓜田におくに、怪ながくいたらず。のち其符をひらき見るに、李下不正冠の五字ありと。かつてこの怪にやと、夢のうちにおもひぬ。

※ 「沓」は、靴のこと。

※ 「符」は、ここではお守りの札のこと。

※ 「李下不正冠」は、『古楽府 君子行』の「瓜田不納履 李下不正冠」。瓜田に履を納れず、李下に冠を正さず(かでんにくつをいれず、りかにかんむりをたださず)。

見開きに「長冠」と「沓頬」を配置しているのは、この故事をモチーフにしていると思われます。

かでんにくつをいれず りかにかんむりをたださず

📖

ばけの皮衣(はげのかわころも)

ばけの皮衣

三千年を経たる狐、藻草をかぶりて、北斗を拝し、美女と化するよし。唐のふみに見へしはこれなめりと、夢のうちにおもひぬ。

※ 「藻草」は、藻のこと。藻類。

※ 「北斗」は、北斗七星のこと。

※ 「なめり」は、…であるようだ、のように見える という意味。

📖

絹狸(きぬたぬき)

絹狸

腹つゞみをうつと言へるより、衣うつなる玉川の玉にゑんある八丈のきぬ狸とは化しにやと、ゆめの中におもひぬ。

※ 「衣うつなる」は、衣打つなる。布に光沢を出したり、布につけたのりをやわらかくしたりするために、衣を石の台などにのせて砧で打つこと。

※ 「玉川」は、歌に詠まれる六玉川(井手、三島、野路、高野、調布、野田)のひとつ、三島の玉川(摂津国三島郡三個牧村の辺り)のこと。別名、砧の玉川とも呼ばれていました。

歌川豊国の絵に『摂津国擣衣の玉川』と題する一枚があり、砧打ちの様子が描かれています。

※ 「八丈」は、絹織物の黄八丈のこと。時代劇などで、町人の若い女性がよく着ている格子や縦縞の明るい黄土色の着物です。

見開きに、狐と狸を配置しているのは「狐と狸の化かし合い」という洒落なのでしょうね。

📖

古籠火(ころうか)

古籠火

それ火に、陰火陽火、鬼火、さまざまありとぞ。わけて、古戦場には汗血のこりて、鬼火となり、あやしきかたちをあらはすよしを聞はべれども、いまだ燈篭の火の怪をなすことをきかず、と夢の中におもひぬ。

※ 「陰火」は、墓地などで燃える奇怪な青白い火のこと。狐火。鬼火。

※ 「陽火」は、陽炎のこと思われます。

※ 「鬼火」は、青い火が集散しながら空中を浮遊する怪火現象のひとつ。死者や牛馬の血が年を経て化したものとされるそうです。

📖

天井嘗(てんじょうなめ)

天井嘗

天井の高は、燈くろうして、冬さむしと云へども、これ家さくの故にもあらず。まつたく此、怪のなすわざにて、ぞつとするなるべしと、夢のうちにおもひぬ。

※ 「家さく」は、家作。家のつくりや構造のこと。かさく。やづくり。

※ 「燈くろうして」は、燈暗うして。

📖

白容裔(しろうねり)

白容裔

白うねりは、徒然のならいなるよし。この白うねりは、ふるき布巾のばけたるものなれども、外にならいもやはべると、夢のうちにおもひぬ。

※ 「容裔」は、ゆれる、うつくしい、ゆるやかという意味。

📖

骨傘(ほねからかさ)

骨傘

北海に鴟吻と云へる魚あり。かしらは龍のごとく、からだは魚に似て、よく雲をおこし、雨をふらすと。このからかさも、雨のゑんによりて、かゝる形をあらはせしにやと、夢のうちにおもひぬ。

※ 「鴟吻」は、寺院・仏殿・大極殿などの瓦葺屋根の大棟の両端につけられる飾りのこと。鴟尾。ここでは魚の形をした 鯱 のようなものを指していると思われます。

※ 「からかさ」は、唐傘。

※ 「ゑん」は、縁。

📖

鉦五郎

鉦五郎

金 の 雞 は、淀屋辰五郎が家のたからなりしによし。此かねも、鉦五郎と言へるからは、金にてやありけんと、夢のうちにおもひぬ。

※ 「鉦」は、銅や合金で作られた平たい円盤状の打楽器。たたきがね。撞木や桴で打って鳴らします。

※ 「淀屋辰五郎」は、江戸初期の大坂の豪商。

尻尾で撞木をもっているのがかわいい

📖

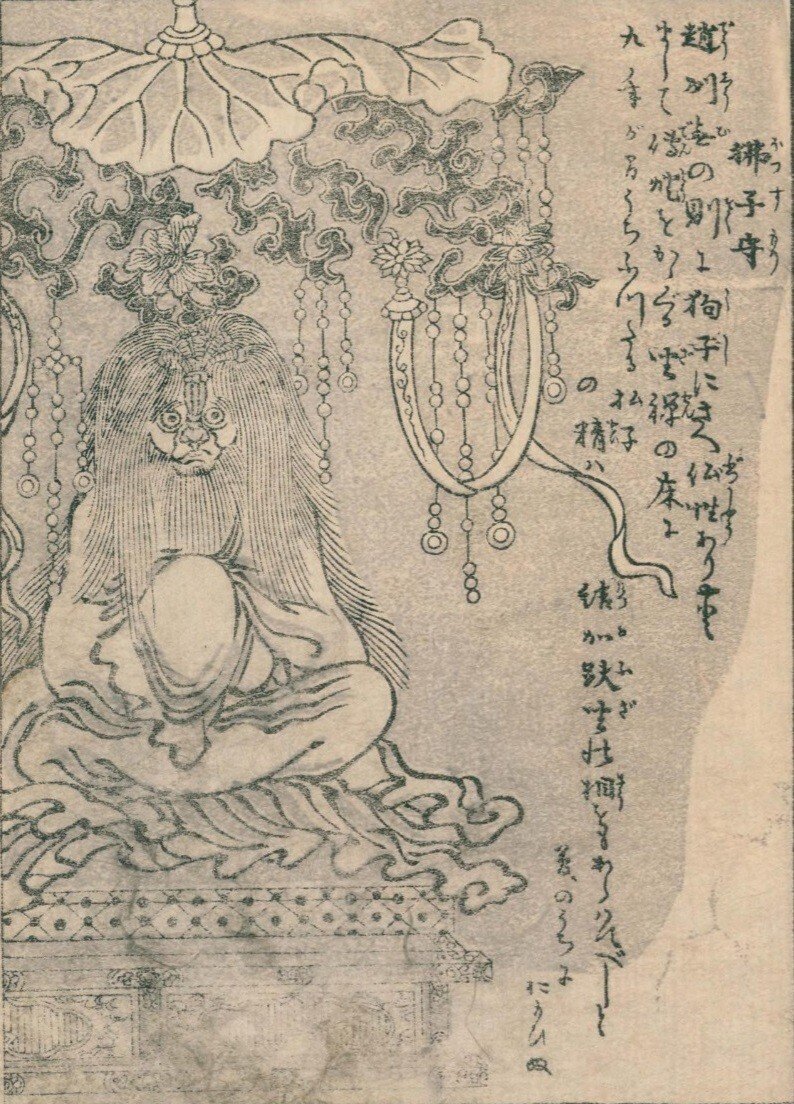

佛子守

佛子守

趙州、無の則に、狗子にきへ仏性ありやと。まして、伝燈をかゝぐる座禅の床に、九年が間うちふつたる払子の精は、結加趺坐の相をもあらはすべしと、夢のうちにおもひぬ。

※ 「趙州」は、趙州 従諗。唐の時代の禅僧。

※ 「無の則」は、趙州 従諗の『無門関』のこと。

※ 「狗子にきへ仏性あり」は、『無門関』第一則の「狗子仏性」のこと。

※ 「狗子」は、犬のこと。

※ 「伝燈」は、師から弟子へ正法をうけ伝えること。(仏法は衆生の心の闇を照らし、明るく導くところから、仏法を灯火にたとえていう仏語)

※ 「九年が間」は、「面壁九年」を意識したものと思われます。(達磨大師が壁に向かって九年間坐禅を組んで悟りを開いたことから、ひとつの目的に向かって粘り強く心を傾けることのたとえ)

※ 「うちふつたる」は、打ち振ったる。

※ 「払子」は、仏具のひとつ。馬の尾毛など長い獣毛や麻を束ねて柄をつけたもの。もともとは、インドで蚊などの虫や塵を払う道具であったのが、後に法具となり、中国の禅宗では僧がこれを振ることが説法の象徴であったそうです。

※ 「結加趺坐」は、坐禅法のひとつ。両脚を組んで座る方法。

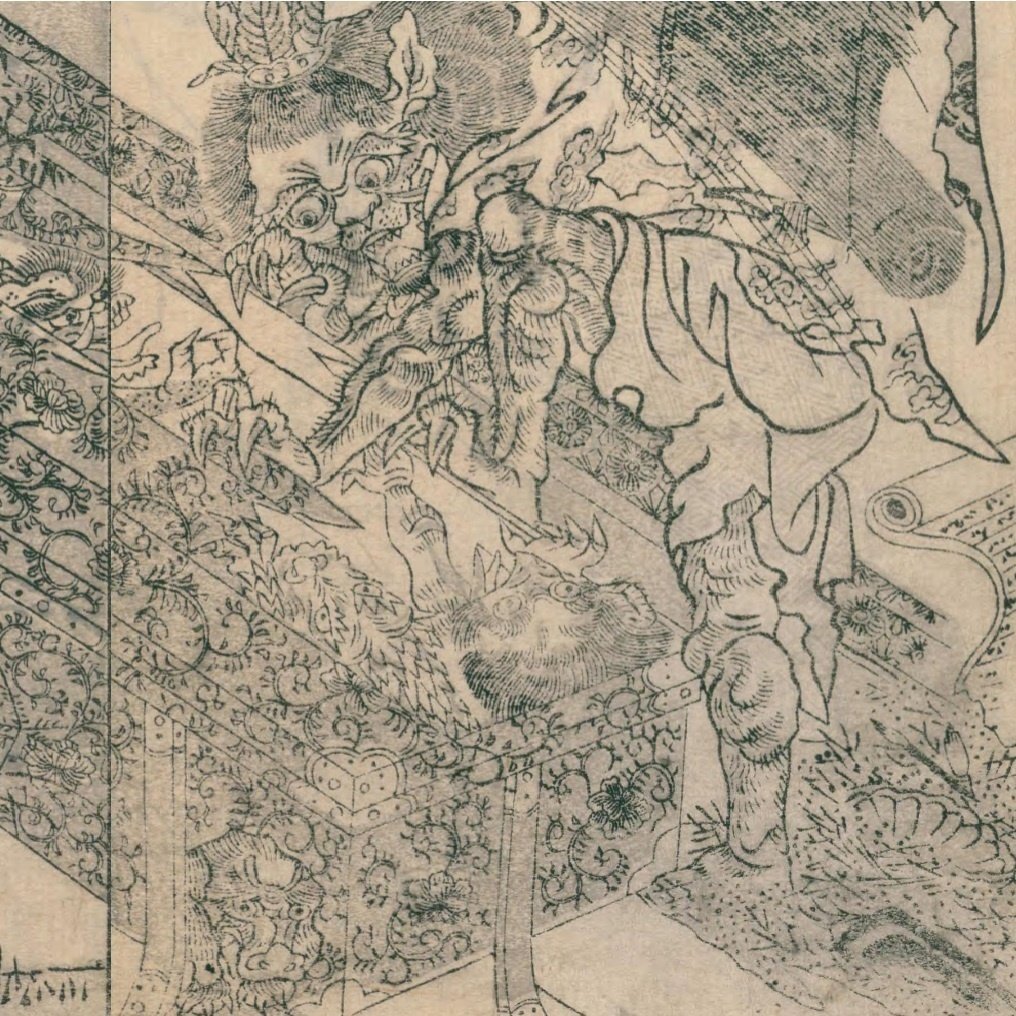

栄螺鬼

栄螺鬼

雀海中に入てはまぐりとなり、田鼡化して鶉となる ためしもあれば、造化のなすところ。さゞえも鬼になるまじきものにもあらず、と夢心におもひぬ。

※ 「雀 海中 に入てはまぐりとなり」は、秋になり、雀が蛤に変化すること。物がよく変化することのたとえ。

二十四節気「寒露」 <10月8日〜23日頃>

鴻雁來賓 雀入大水為蛤 菊有黄花

鴻雁(かりがね)はおくれてわたり

群雀は蛤となり

黄菊花咲く

※ 「田鼡化して鶉となる」は「田鼠化爲鶉」。春になり、田ねずみが鶉に変化すること。

二十四節気「清明」 <4月5日〜19日頃>

桐始華 田鼠化爲鶉 虹始見

桐の花はじめて咲けば

田ねづみもうづらとなりつ

虹もあらはる

※ 「田鼡」は、田鼠 。もぐらのこと。

※ 「造化」は、天地間の万物が生滅変転して、永遠に存在していくこと。

筆者注 ●は解読できなかった文字を意味しています。

新しく解読できた文字や誤字・誤読に気づいたときは適宜更新します。詳しくは「自己紹介/免責事項」をお読みください。📖