百鬼夜行拾遺 霧

紅葉狩(もみぢがり)

紅葉狩

予五 将軍 惟茂 、紅葉 がりの時、山中にて 鬼女 にあひし事、 謡曲 にもみへて、皆人のしる所なれば、ここに 贅 せず。

※ 「予五将軍惟茂」は、平安時代中期の武将 平 維茂。

※ 「贅せず」は、必要以上の意味を付け加えない、という意味。

朧車(おぼろくるま)

朧車

むかし、賀茂の大路を おぼろ夜に 車のきしる音しけり。出てみれば、 異形 のもの也。 車争 の 遺恨 にや。

※ 「車争」は、平安時代に賀茂の祭り見物なので、牛車を泊める場所をめぐって従者たちが争うこと。

火前坊(くはぜんばう)

火前坊

鳥部山 の 烟 たちのぼりて、龍門原上に骨をうづまんとする。三昧の地より、あやしき形の出たれば、くはぜん坊とは名付たるならん。

※ 「鳥部山」は、平安京の東にあった葬送地「鳥辺野」のこと。

※ 「龍門原上」は、龍門原上の土 骨を埋むとも 名を埋めず、名を後世に残すという意味。

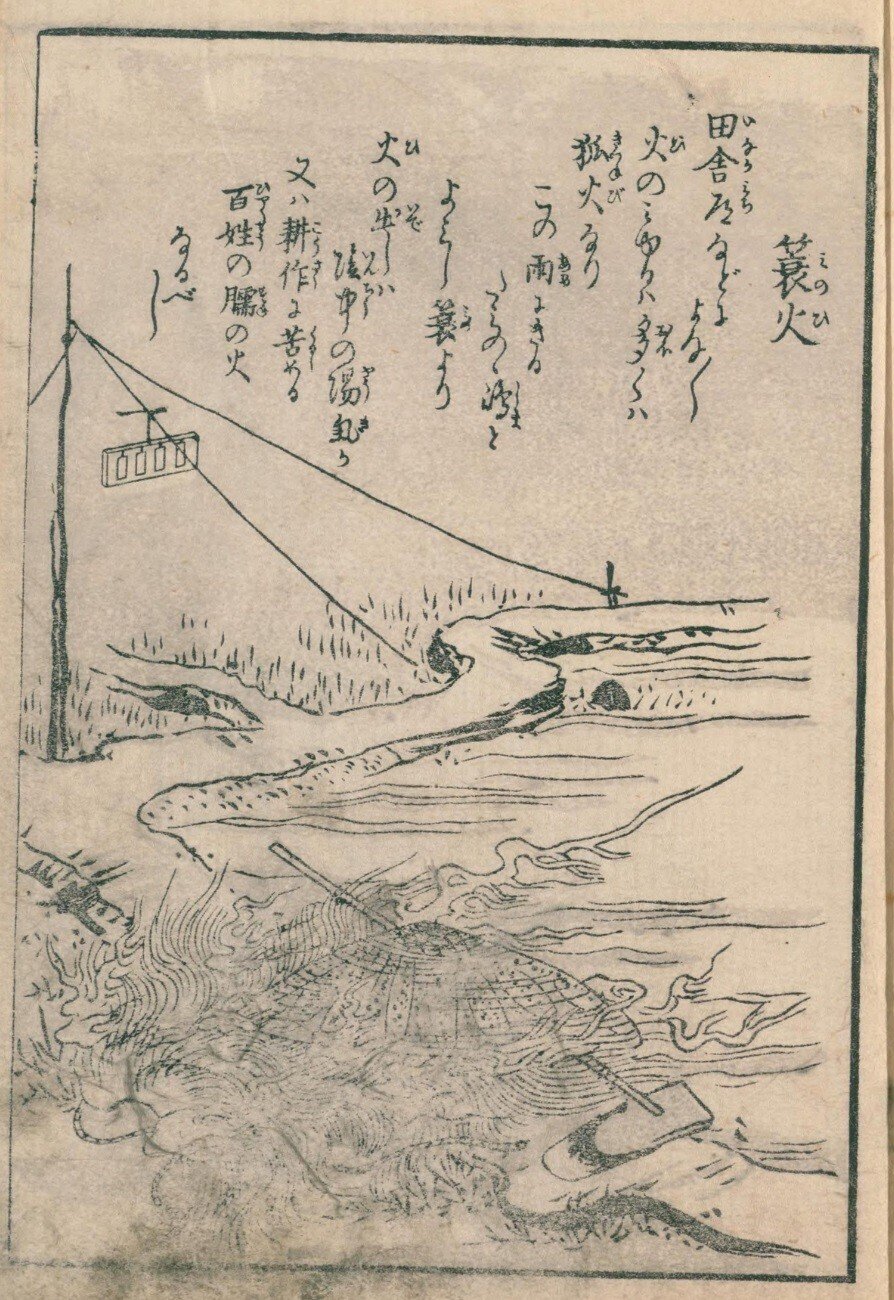

蓑火(みのひ)

蓑火

田舎道 などに、よなよな 火のみゆるは、多くは 狐火 なり。この雨にきる たみのゝ島とよみし蓑より、火の出しは、陰中 の 陽気か、又は、耕作に 苦 める百姓の臑の火なるべし。

※ 「たみのゝ島」は、田蓑の島。大坂の淀川河口付近にあったとされる。

青行燈(あをあんどう)

青行燈

燈 きえんとして、又、あきらかに影 憧々としてくらき時、青行燈 といへるものあらはるゝ事ありと云。むかしより、百物語をなすものは、青き紙 にて 行燈 をはる也。昏夜に鬼を談ずる事ななかれ。鬼を談ずれば、怪いたるといへり。

※ 「昏夜」は、日が暮れて夜になるころ。

雨女(あめおんな)

雨女

もろこし 巫山 の 神女 は、朝には雲となり、夕 には雨となることかや。雨女もかゝる 類 のものなりや。

※ 「巫山」は、中国の重慶にある奇勝で知られる巫山十二峰のこと。

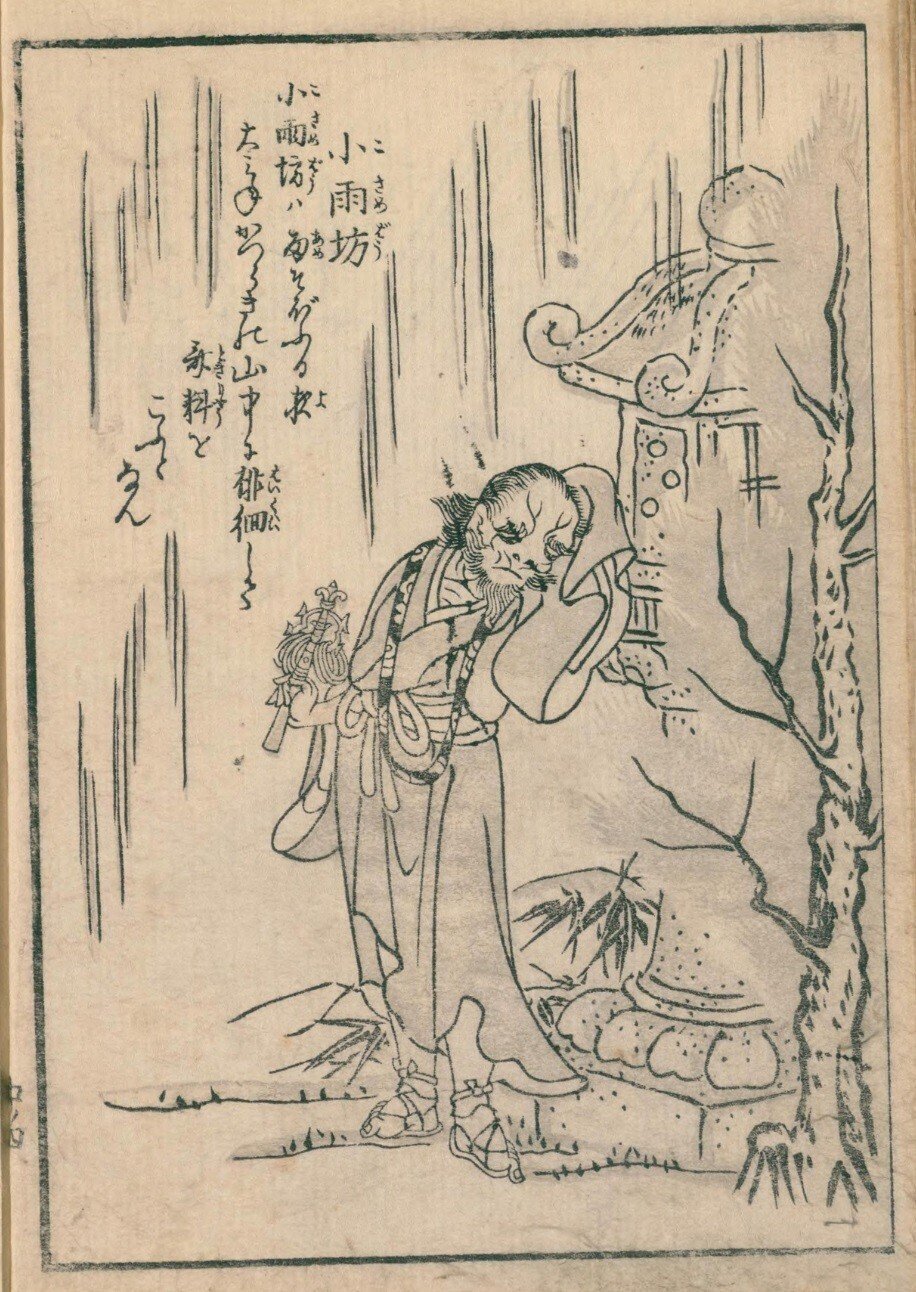

小雨坊(こさめばう)

小雨坊

小雨坊は、雨そぶぼふる夜、大みねかつらぎの山中に 徘徊 して 斎料 をこふとなん。

※ 「大みねかつらぎ」は、修験道で知られる大峰山と葛城山のこと。

※ 「斎料」は、 僧侶の斎にあてる金銭や米などのこと。

岸涯小僧(がんぎこぞう)

岸涯小僧

岸涯小僧は、川辺に居て 魚 をとりくらふ。その歯の利き事、やすりの如し。

あやかし

あやかし

西国 の 海上 に 舩のかゝり居る時、ながきもの舩をこえて、二、三日もやまざる事あり。油 の出る事、おびたゞし。舩人 力 をきはめて、此 油をくみほせば、害なし。しからざれば、舩 沈む。是、あやかしのつきたる也。

鬼童(きとう)

鬼童

鬼童丸は、雪の中に 牛の皮を 蒙 りて、頼光 を 市原野 にうかゞふと云。

※ 「頼光」は、平安時代中期の武将 源頼光 。酒呑童子の討伐で知られる。

鬼一口(おひにとくち)

鬼一口

在原業平 二条 の 后 をぬすみいでゝ、あばら屋にやどれるに、鬼一口 にくひけるよし、いせ物がたりにみえたり。しら玉か何ぞと人のとひし時、露とこたへて きえなましものを。

※ 「いせ物がたり」は、伊勢物語。

蛇帯(じやたい)

蛇帯

博物志 に 云 、人 帯 を 籍 て眠れば、蛇 を 夢 むと云々。されば、妬 る 女の 三重の帯は 七重にまはる 毒蛇ともなりぬべし。おもへどもへだつる人やかきならん。身は くちなは のいふかひもなし。

※ 「くちなは」は、蛇のこと。(形が朽ちた縄に似ていることから)

小袖の手(こそでのて)

小袖の手

唐詩に

昨日施僧裙帯上

断腸猶繁琵琶弦

とは、妓女 の 兦 ぬるをいためる詩にして、僧に 供養せし。うかれめの 帯に、なを 琵琶の糸のかゝりてありしを見て、腸 をたちて、かなしめる心也。すべて 女は はかなき 衣服 調度 に心をとゞめて、なき跡の小袖より 手の 出 しをまのあたり見し 人ありと云。

※ 「妓女」は、中国における遊女、または、芸妓のこと。

機尋(はたひろ)

機尋

はたひろは、ある女 夫 の出てかへらざるをうらみ、おりかゝれる 機 をたちしに、その 一念 はたひろあまりの 蛇 となりて、夫の 行末 をしたひしとぞ。

自君之出矣 不復理残機

と 唐詩にもつくれり。

大座頭(おほざとう)

大座頭

大座頭は、やれたる 袴 を 穿、足に 木履 をつけ、手に杖をつきて、風雨 の 夜ごとに、大道 を 徘徊 す。ある人これに問て 曰「いづくんかゆく」 答 ていはく「いつも 倡家 に 三絃 を弄す」と。

※ 「木履」は、木製の履物のこと。

※ 「倡家」は、 妓楼、遊女屋のこと。

※ 「三絃」は、中国の弦楽器。または、三味線の別名。

火間蟲入道(ひまむしにうだう)

火間蟲入道

人生 勤 にあり。つとむる時は、匱 からずといへり。生て時に、益 なく、うかりうかりと 間 をぬすみて、一生 をおくるものは、死しても、その㚑 ひまむし 夜入道 となりて、燈 の油をねぶり、人の 夜作 をさまたぐるとなん。今 訛 りて、ヘマムシとよぶは、へと ひと 五音相通 也。

※ 「五音相通」は、音韻額の用語で、五十音図の同じ行の音は互いに通用するという考えのこと。「すめらぎ」と「すめろぎ」、「いを」と「うを」など。

殺生石(せつしやうせき)

殺生石

殺生石は、下野国 那須野 にあり。老狐 の 化 する所にして、鳥獣 これに 触 れば、皆 死す。応永二年 乙亥 正月十一日 源翁和尚 これを 打破 すといふ。

※ 「源翁和尚」は、南北朝時代の曹洞宗の僧 源翁心昭。至徳二年(1385年)に殺生石を打ち砕いたことで知られる。

風狸(ふばり)

風狸

風によりて 巌 をかけり、木にのぼりそのはやき事、飛鳥 の如し。

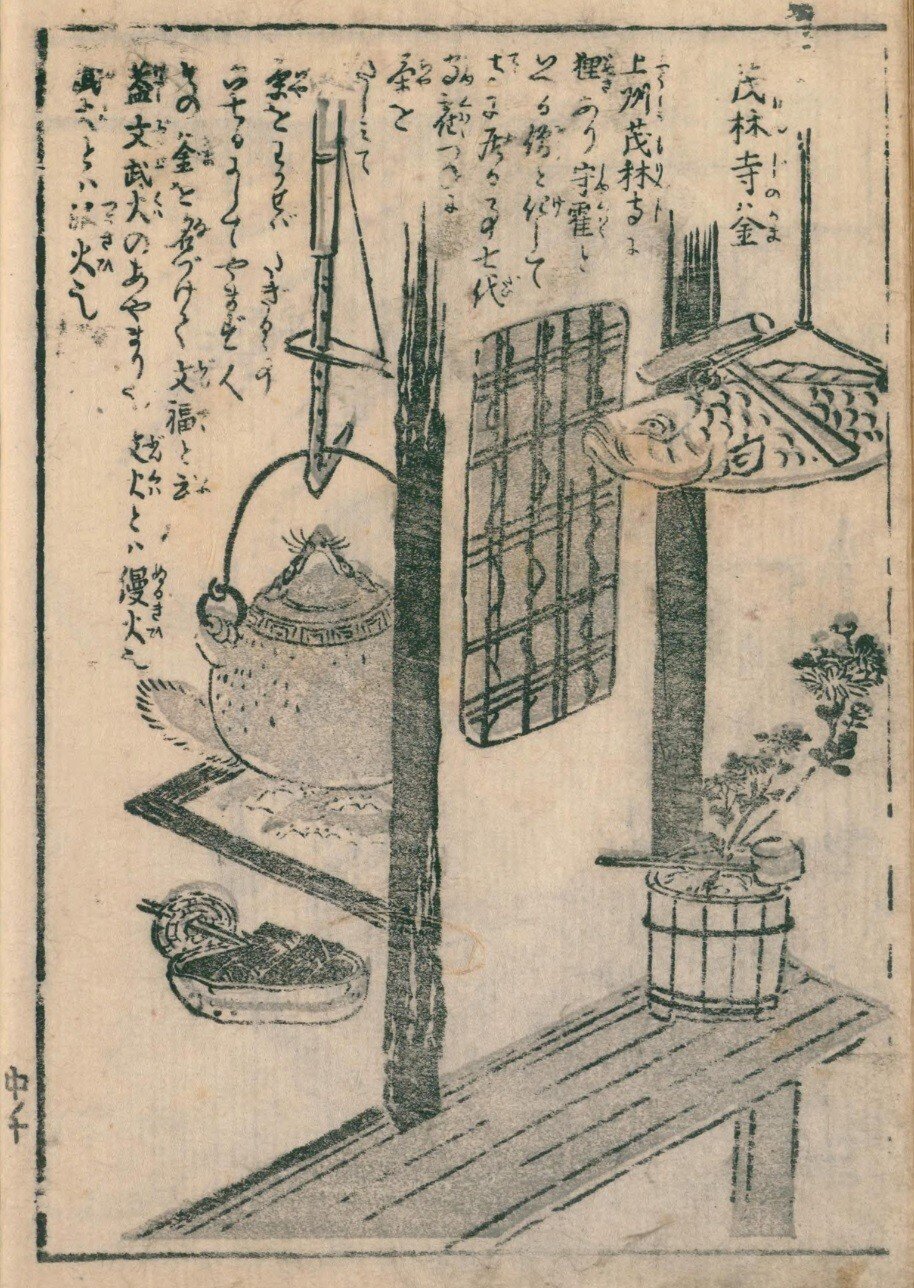

茂林寺釜(もりんじのかま)

茂林寺釜

上州 茂林寺 に狸あり。守霍 といへる僧と 化 して寺に 居る事、七代 ●●つねに 茶 をたしみて、茶をわかせばたぎるゝ事、六、七日にしてやまず。人、その鎌を名づけて 文福 と 云。蓋 文武火 のあやまり●、文火 とは、縵火 也。武火とは ●火 也。

◇

筆者注 ●は解読できなかった文字を意味しています。

新しく解読できた文字や誤字・誤読に気づいたときは適宜更新します。詳しくは「自己紹介/免責事項」をお読みください。📖