東京名物百人一首(16) 穴守稲荷・京浜電気鉄道会社/東京帝室博物館/鳥料理・大金亭/会席料理・八百善

小式部内侍

羽田浦 濱邊の道の 遠ければ

未だ穴守の 鳥居潜らず

【元歌】

大江山 いく野の道の 遠ければ

まだふみもみず 天の橋立

挿絵には、穴守稲荷の赤い鳥居が描かれています。羽根田稲荷とも呼ばれていたようで、明治三十四年(1901年)に出版された東京ガイドブックに次のように紹介されています。

羽根田稲荷

俗に『穴守稲荷』といふ。近年に至りて、参詣者ます/\増加し、奉納の鳥居数万を以て数ふべしといふ。この稲荷は、特に花柳界、演芸の信仰多く、芸者、役者など間断なく参詣す。

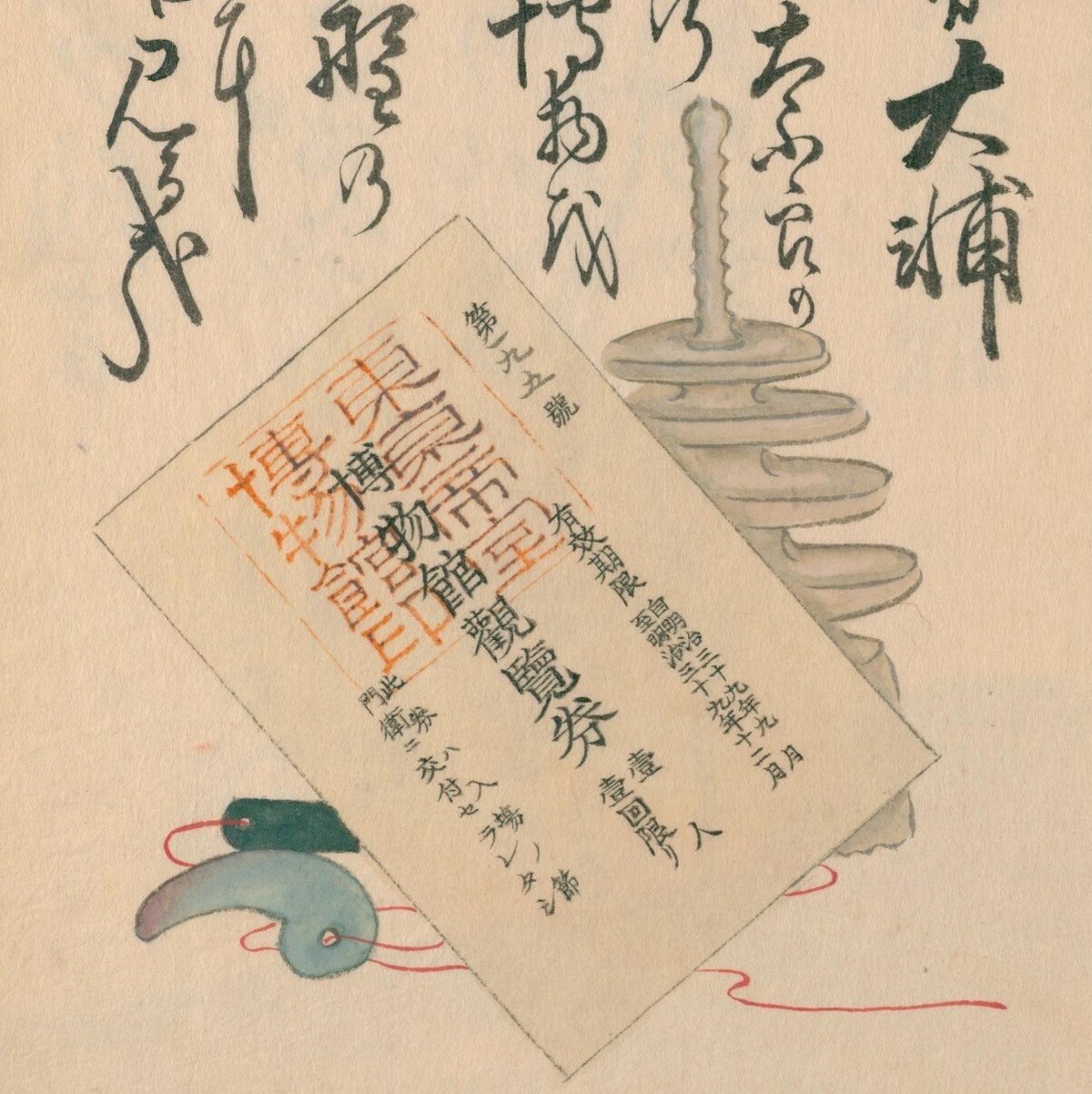

また、乗車券らしきものは当日限りの「一巡回割引券」(一日乗車券)でしょうか、京浜電鉄すべての駅名が記載されています。鉄道が普及し始めた明治時代、穴守稲荷への参詣に京浜電鉄が使われるようになりました。

海岸 蒲田 桃谷 大師 池端 六郷橋 雜色

山谷 川崎 八幡塚 穴守 大鳥居 大森 八幡

乗車券の中央に描かれているマークは、京浜電気鉄道会社の社紋です。前身である大師電気鉄道会社の社紋を川崎の「川」で巻いた意匠だそうです(川崎は本社所在地)。

🚃

参考:『穴守神社由来記:羽田土産』『川崎誌:市制記念』『旅のつれづれ 第1号』『日本及日本人の道』『東京横浜一週間案内(一日の市外見物)』(国立国会図書館デジタルコレクション)

Webサイト「穴守稲荷神社」

伊勢大輔

いにしへの 奈良の古式の 博物を

けふは上野の 館に見る哉

【元歌】

いにしへの 奈良の都の 八重桜

けふ九重に にほひぬるかな

※ 「上野の館」は、東京帝室博物館のことを指しています。

明治二十二年(1889年)に設置された帝国博物館で、明治三十三年(1900年)に改称されて東京帝室博物館になりました。帝室博物館は東京以外に奈良帝室博物館と京都帝室博物館があり、戦後の昭和二十七年(1952年)に改称されて、東京国立博物館、奈良国立博物館、京都国立博物館として現在に至っています。

挿絵には、観覧券と奈良帝室博物館から貸し出された「百万塔」と翡翠の「勾玉」が描かれています。

第一九五號

博物館観覧券 壹人 壹回限り

有効期限 自明治三十九年九月 至明治三十九年十二月

此券ハ入場ノ節 門衛ニ交付セラレタシ

東京帝室博物館印

奈良国立博物館のWebサイトで「百万塔」を見ることができるので、よかったら見てみてくださいね。👀

参考:東京国立博物館Webサイト「7.上野博物館 コンドル設計の旧本館開館」奈良国立博物館Webサイト「奈良国立博物館について」Wikipedia「帝室博物館」

清少納言

余をこめて 鳥の料理は 数あれど

他に大金の 式は有せじ

【元歌】

今はただ 思ひ絶えなむ とばかりを

人づてならで 言ふよしもがな

※ 「大金」は、浅草にあった鳥料理屋「大金亭」のこと。「大金亭」の名前は、開業したのが大工の金さんであることに由来するそうです。

明治十年頃開業した鳥料理の大金亭は、公園地の改正と共に、益繁昌し、其の頃では、浅草屈指の料亭の一つに数へられるよになつてゐた。大金亭は其の初め大工の金さんが開業したので、大金の名が存在するのである。そして又、主人が大工であつた関係上、開業当時の客は、多く大工で、夕方近くになると、大金の門前は、大工の道具箱で、一杯の光景だつた。

浅草 大金亭 たんほ

※ 「たんほ」は、田甫。

浅草に於ける鳥料理の老舗と言えば、先づ第一に大金亭を挙げねばならない。大金亭は亦、千束町に於ける飲食店中の最古参で、千束町がまだ田甫であつた時分からの食堂である。だから其の開業は、明治十年頃のことで、或はそれ以前かも知れない。

参考:『浅草経済学』『最新東京案内記 夏の巻』『最新東京案内(浅崎千束町)(浅草並木町)(日本橋矢の倉)』『東京独案内(佐賀町)(赤坂ての字)(馬道)』『東京電車便覧(茶屋町)』『二十世紀之東京 第4編』『東京特選電話名簿 上巻』『惜春雑記』(国立国会図書館デジタルコレクション)

左京大夫道雅

今はたゞ 昔を忍ぶ 八百善を

人は彼是 いふよしもかな

【元歌】

今はただ 思ひ絶えなむ とばかりを

人づてならで 言ふよしもがな

※ 「八百善」は、浅草山谷の会席料理屋。

八百屋兼仕出屋を営んでいた八百善の四代目八百屋善四郎が、享和年間に開業した高級料亭で、江戸一番の評判であったそうです。

『江戸買物独案内 2巻付1巻 飲食之部』

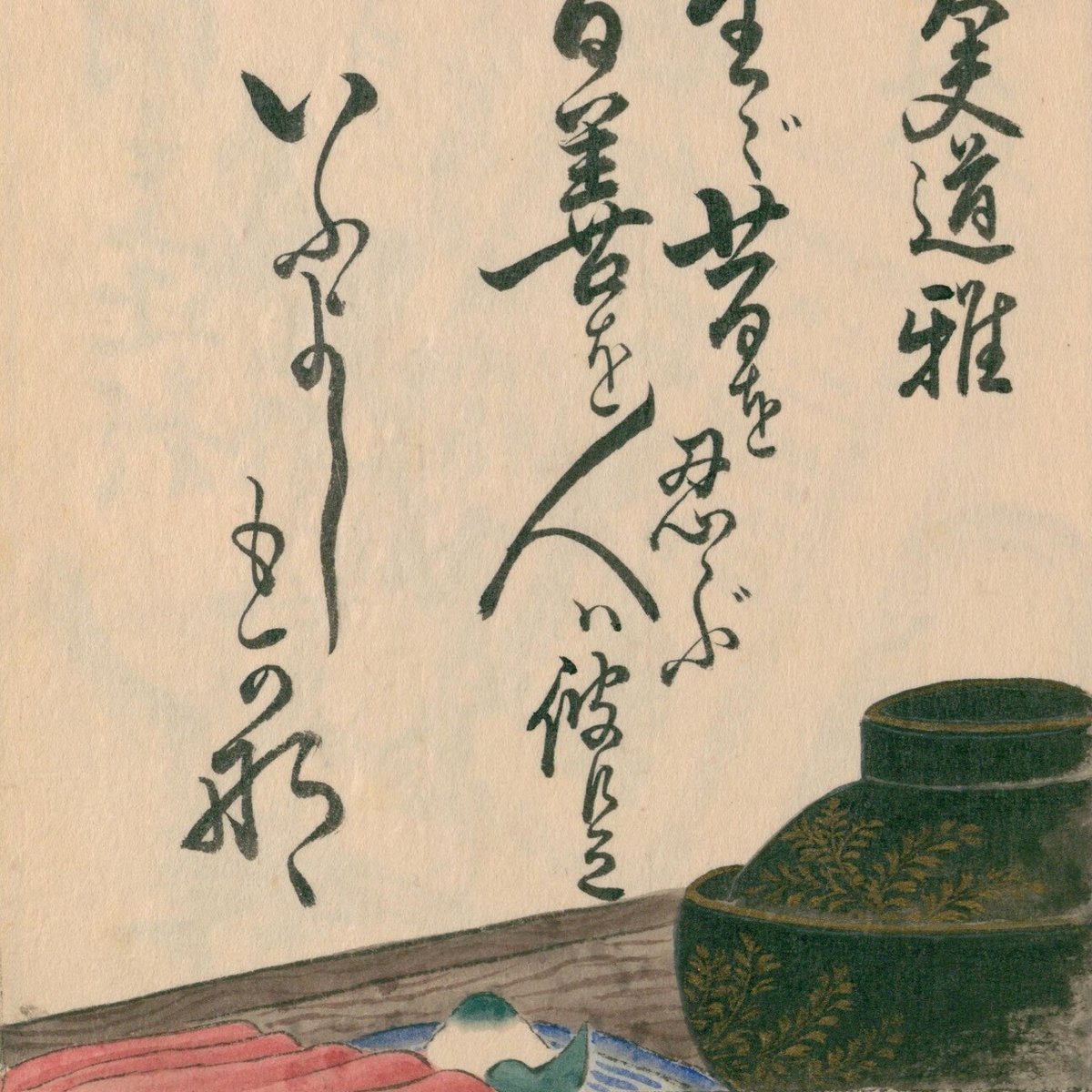

挿絵には、蒔絵の華やかなお椀と皿料理が描かれています。

歌川広重が描いた八百善にも、挿絵と同じ青い皿が見えます。

山谷 八百善

『住宅建築写真集成』に大正時代(関東大震災より前)に撮影された八百善の室内の様子を見る事ができるので、よかったら見てみてくださいね。👀

・ 浅草八百善階下竹之間室内

・ 八百善階下松花堂之間室内

・ 八百善二階大広間室内 其一

・ 八百善二階大広間室内 其二

・ 八百善二階大広間次之間室内

・ 八百善二階八畳之間室内

・ 八百善二階八畳之間及松之間室内

・ 八百善二階松之間室内

参考:『東京名物志(八百善)』『大日本人名辞書 訂補9版』『東京名物志』『東京市史稿 変災編 第1』『八百善料理通 初編』『日本紳士録 第2版』(国立国会図書館デジタルコレクション)

コトバンク「八百屋善四郎」Wikipedia「八百善」

筆者注 ●は解読できなかった文字を意味しています。

新しく解読できた文字や誤字・誤読に気づいたときは適宜更新します。詳しくは「自己紹介/免責事項」をお読みください。📖