【道具図鑑】宝船桂帆柱(4)十遍舎一九×歌川広重

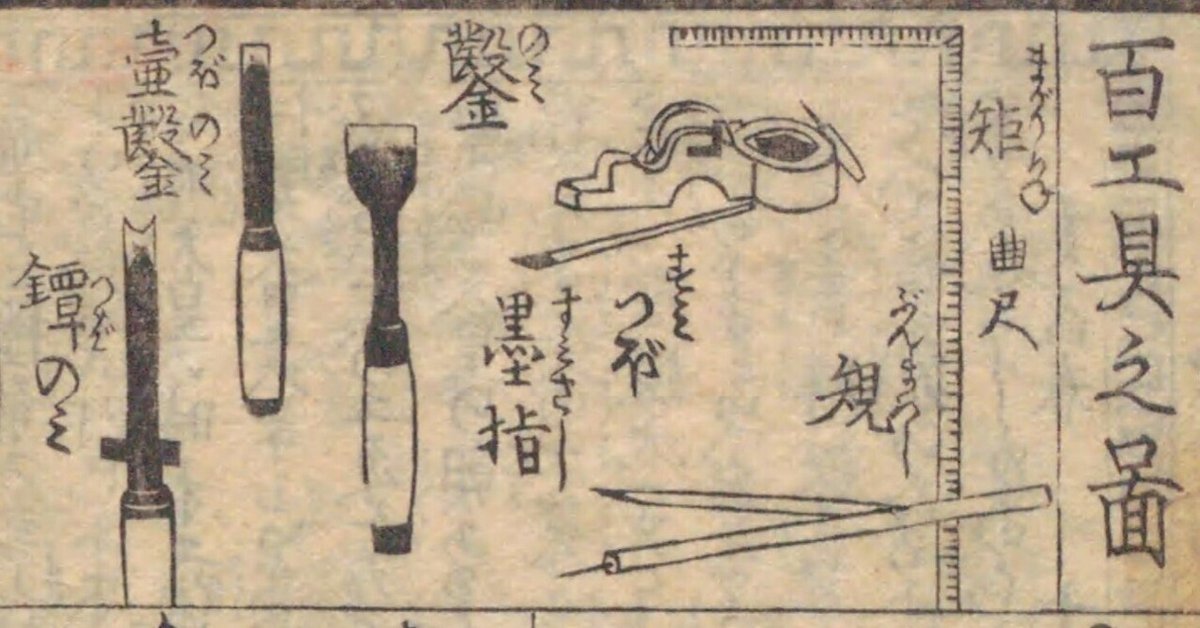

百工具之図

<百工具之図>

矩曲尺 規 すみつぼ 墨指 鑿 壺鑿 鐔のみ 鏨のみ

釿 両刃 片刃 鍘 なまぞり 前鍘(おけやにて用る なまぞりは佛神に用る) 正直大かんな 銫(大かんなを正直といふ 桶やならびに経木または硫黄木をけづるにこれをもちゆる)

鋸 引まはし ねずみがゞり 大鋸台切 前挽 みな木挽用る 錐 三稜ぎり

三又ぎり 壺錐 錑 舞錐 内鑯(■ [茴+月] 屋 こけら板へぐに用る) 外《そと》せん 源翁

■ [金+奄] 鑢 雁岐やすり(獣の角をする用) 柊■ [木+発] よこづち ■■ 鏨 釘抜 泥鏝 つるくび やなぎば

※ 「■■」は、掛矢のこと。

家宅之用

甘堝 鑕 ならし

<家宅之用>

棟

棟は屋根の 頂上 をいふ。甍は上にありて屋根を覆ふ所をいふ。

檐

檐は、屋根の下垂所なり。庇といふは、軒の下につぎたすをいふ。飛檐といふは、堂殿の屋根 二重椽にして上は延下ちゞまり、四隅反起るかたちなるを いふなり。

※ 「檐」は、軒のこと。

梁

屋根のはしらを棟木といふ。そのむねを負ふものを梁といふ。梁の上のはしらを栭といふ。枓は、はしらの上の方なる木なり。■は胘木なり。衡をかけたまはる木なり。

※ 「■」「胘木」は、肘木のこと。

枓 升■ [开+久] 桁

桁は、やねの横木也。軒のはし四辺によこたふものを 軒桁といふ。棟木と軒桁との間にあるものを母屋桁となづく。堂の軒桁の丸きものを 丸桁といふ。橋のけたを 往桁といふなり。

桄 和名 貫

凡、家の柱に孔をほり、横木をつらぬき総柱をぬふものを 桄といふ。たとへば、柱は経線の如く、貫は緯糸のごとし。故に名づく。

榱 和名 垂木

榱は 棟木の上屋根をうくる木なり。大抵、方三寸ばかり大小ありといへども、三寸と名づく。板屋、草屋におほくは丸き木、または竹を用るもおほし。

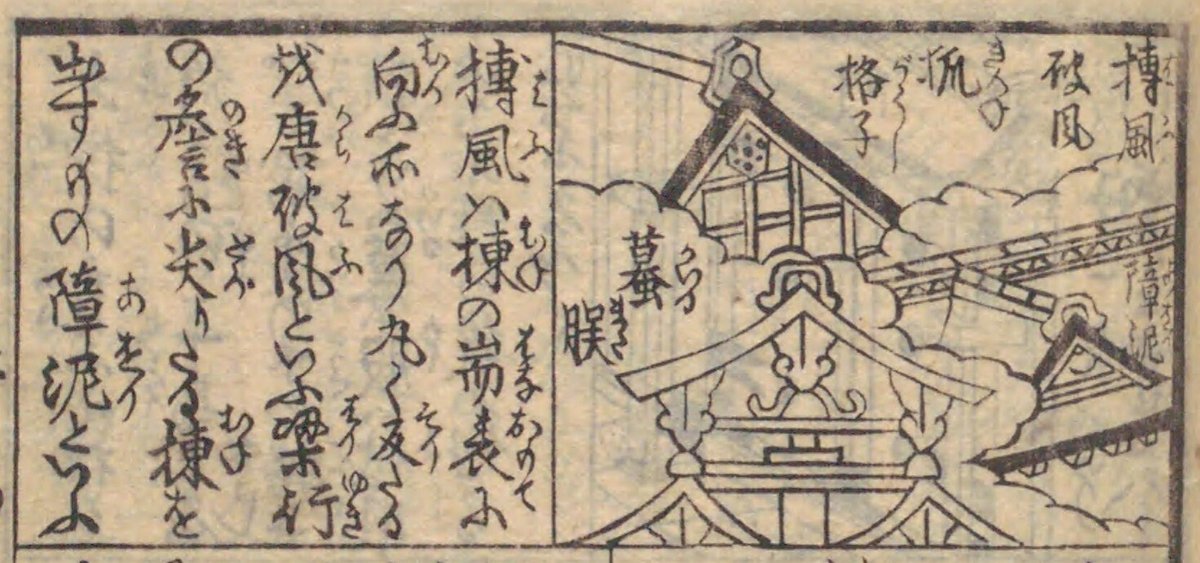

博風 破風 狐格子 蟇脵 障泥

博風は棟の 耑表 に向ふ所なり。丸く反たるを 唐破風といふ。梁行の 詹に尖りたる棟を出すもの 障泥といふ。

※ 「詹」は、軒のこと。

大棟の肩に小棟を 倚 るものを千鳥と名づく。懸魚の下の格子狐といふ蟇脵は、破風の下に蛙の股に似たるゆへに名づく。

門

門は 両戸を合せ出入を通ずるものなり。冠木門は、四つの柱をたて、そのふたつは ■ のかはり扉をとゞむ。棖 は門の両方の木なり。凡、門はしらはおほくは丸くして、扉をつけがたきゆへ、傍にひらたき柱をたつる。これを棖といふ。略たてたる鉾の形に似たる故、鉾だてとも。また、口のかたはらの頬、がまちに似たるゆへ ほうだてともいふ。楣は 門戸の上 横梁 なり。■は 蹴放 也。門戸の下横木内外の限をなすものなり。梱は門の杭にて 扉をとゞむるなり。

華瓦 鬼瓦 平瓦 䟽瓦 丸瓦

䟽瓦は 巴瓦をいふ。花瓦とは 唐草のこと也。

※ 「■瓦」は、包瓦、堤瓦のこと。

鵄尾は 鳥衾 瓦。蚩吻とは ■瓦 のことなり。平瓦、丸瓦あり。巴瓦は 丸瓦の耑に底あり。巴の紋ある故に名づく。唐草瓦は 平瓦の耑 水草の文をつくる。ちと ■の形なる故に名づく。鬼瓦は 方形にして裾の両耑巻て蕨手の如く 鬼の面をつくる。

または、木板にても作る故、鬼板ともいふ。獅子口は 三の 鳥衾 をいたゞき、おもてに波の文をつくる。棟の耑におきて 鬼瓦に代る也。菊丸は 色よりちいさく菊の文をなして、棟の上にならべかさねおくものなり。輪違は 形 爪甲に似たり。故に ●瓦といふ。

則、菊瓦の上にならべ、輪違の文の如くなす。甍のかざりとするもの也。女牟度瓦は 丸瓦の半ぶんなるもの、屋根の丸瓦の交に用ひてすきまをふさぐ。竪がはらは 壁のこし塀に用ゆ。敷瓦は 石畳となすもの。

※ 「女牟度瓦」は、面戸瓦のこと。

土■瓦は、そのかたちつゝのごとく 地中にうづめて水道とす。井戸瓦は 石垣のかはりとなすもの也。凡、瓦数品ありて枚挙せず。呂氏が曰、陶者の瓦をつくる ● 円して、割分 ときは瓦なり。また 合す時は円にして、その瓦の質を失はずといへり。

筆者注 ●は解読できなかった文字を意味しています。

新しく解読できた文字や誤字・誤読に気づいたときは適宜更新します。詳しくは「自己紹介/免責事項」をお読みください。📖