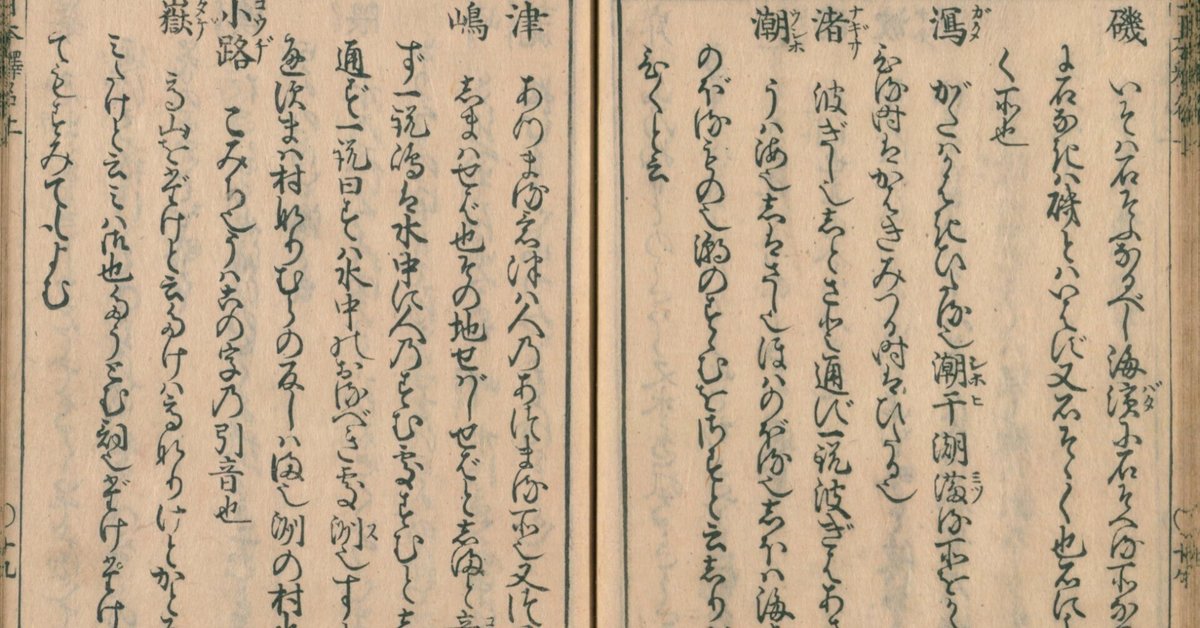

【語源】日本釈名 (6) 地理(磯・潟・潮・嶋・畷・天遠鄙・彼方此方など)

磯

「いそ」は「石そふ」なるべし。海濱に石そへる所なり。海辺に石なきは磯とはいはず。又、石そゝぐ也。石に水のそゝぐ所也。

潟

「がた」は「かはきひたる」也。潮干、潮満る所を「かた」と云。ひる時はかはき、みつる時はひたる也。

※ 「かはきひたる」は、乾き干たる。

渚

「波ぎし」也。「し」と「さ」と通ず。一説、「波ぎ」はあさき所也。

潮

「う」は「海」也。「し」は「さし」也。「ほ」は「のぼる」也。しほは、海よりさしのぼるもの也。潮のすゝむを「さす」と云。「しりぞく」を「ひく」と云。

津

「あつまる」意。「つ」は人のあつまる所也。又、「つどふ」意。

嶋

「しま」は「せば」也。その地、せばし。「せば」と「しま」と音相通ず。一説、「嶋」は水中に人のすむ處。「すむ」と「しま」と通ず。一説曰、「す」は水中のおるべき處、「洲」也。「す」と「し」と通ず。「ま」は村なり。「むら」の反しは「海」也。洲の村也。

小路

「こみち」也。「う」は「こ」の字の引音也。

※ 「引音」は、言葉の間に「い」「う」「ん」の音をはさんで、声を長く引いて発音すること。

嶽

高山を「だけ」と云。「たけ」は「高」なり。「け」と「か」と通ず。又、「みたけ」と云。「み」は「御」也。たうとむ詞也。「だけ」「■け」にごりてもすみてもよむ。[■は「た」に○]

峯

「見出」也。遠きより見えて高くいでたる也。「て」と「ね」と通ず。高ね、つくばね、青ね、甲斐がね、などの「ね」は皆「峯」の字也。「み」を略す。

※ 「高ね」は、高嶺。高い山、高い峰のこと。

※ 「つくばね」は、筑波嶺。筑波山の古名。

※ 「甲斐がね」は、甲斐ヶ嶺。甲斐にある高山。

澳

「おき」は「おく」也。海河のおく、水のふかき所を云。字書に日水の内を澳と云。

隈

水の入口、くがのまがりたる所也。「く」は「くが」也。「ま」は「まがる」なり。くがのまがりたる也。字書に曰、水の外を隈と云。

※ 「くが」は、陸。

崎

さきへ出たる、ゆへに云。岬、水さき也。水中に出たる先也。

麓

「ふむもと」也。山ぶみをするもと也。

※ 「山ぶみ」は、山踏み。山中を歩くこと。

坂

「さがしき」也。下を略す。一説、さかさまの意か。不順なる道なればなり。

峡

山あい也。「あ」と「か」と通ず。山間のせばき所也。

岫

山のあな也。内のむなしき所を「くき」と云。「水莖」など云も水のとをる所也。草のくきと云は、内のむなしく通るもの也。草の「くき」を本とせり。筑前國に「洞の海」と云所あり。山中のせばき所の間を海水通る故也。又、同国に水莖の岡の湊と云所も、山間を海水通る所なり。

※ 「洞の海」は、北九州市の洞海湾の古名。洞海。

※ 「水莖の岡の湊」は、水茎の岡の港。万葉集に「天霧らひひかた吹くらし水茎の岡の港に波立ちわたる」という歌があります。

洞

「ほら」は「ほがらか」也。山のかたはらに、うらおもてに穴のとをりて内ほがらかなる也。もろこしには洞おほきにや、其名多し。日の本には洞すくなし。

※ 「もろこし」は、唐土。

塞

「そこ」は「さかひ」也。「そ」と「さ」と通じ、「か」と「こ」と通ず。「ひ」を略せり。他方のさかひに内外をへだつる要害の難所を云。

牧

「き」は「きつく」也。馬をはなちおく所を人のきつける也。

市

「い」は「集」也。「ち」は「路」也。人のあつまるみちなり。『直指抄』

岐

「ち」は「道」也。「また」は「肢」也。道のわかるゝ所也。

垣

「かき」は「かぎり」也。

畷

田間の道を云。「なは」は「縄」也。なはのごとくほそき也。「て」は「ち」と通ず。「ち」は「路」也。「な」は「みち」也。又、「なは」は「直」なり。すぐなるみち也。

天遠鄙

『直指抄』云、天にさかる也。是、遠ざかる也。朝廷を天になぞらへて、朝廷に遠しとなり。一説、遠き方を見れば、天のさがりてひきく見ゆるもの也。万葉に「天離」とかきて「あまさがる」とよめり。

※ 「万葉に『天離』とかきて『あまさがる』とよめり」は、柿本人麻呂の歌。… 天離る夷にはあれど石走る淡海の国の楽浪の大津の宮に …

彼方此方

「あなた」は「あのかた」也。「あの」は「かの」也。「か」と「あ」と通じ、「の」と「な」と通ず。「こなた」は「このかた」也。

彼方此方

「あ」と「か」と通ず。「あち」は「かのち」也。「こち」は「このち」也。ともに「の」を略す。「地」は音を用ゆ。然れども「ち」は「つち」のかへしなれば、「ち」も和訓なるか。又、「そこ」は「其處」也。「こゝ」は「此ところ」也。

遠近

「おち」は「あち」也。「あ」と「お」と通ず。「あち」は「遠き方」也。「こち」は「このち」也。「近き方」也。又、遠地近地の音なるか。

側

「南がは」「北がは」などの「かは」は、「かたはら」也。「た」と「ら」とを略す。

暗路

「やみぢ」也。冥途也。

山際

「山のはし」也。

背向

「すぢかひ」の事を云。「そむきむかひ」也。背向の字、万葉に出たり。

※ 「そむきむかひ」は、背き向かい。

洲

「すむ」也。からの書に、水中、人のすむべき所を「洲」と云がごとし。「すはま」とは洲濱なり。

※ 「からの書」は、唐の書。

町

「ま」は「間」なり。「ち」は「道」也。田の間、市の間の道也。又、「ち」は「筋」なり。田間の町のすぢなり。

※ 「田間」は、田と田の間。また、田舎のこと。でんかん。

向寄

今は「もより」と云。「むかひよる」也。

巓

山上を「いたゞき」と云。人の頭上を「いたゞき」と云より通称す。「いたゞく」と云ことばは、人事門にこれをとく。

※ 「人事門」は、漢語の分類のひとつと思われます。参考:『熟字早引(目次 人事門)(人事門)』(国立国会図書館デジタルコレクション)

橋

「わたし」也。「わ」と「は」と通ず。中を略す。

迫戸

両方に山ありて、海のせばき所を云。「せまる戸」也。又、海ならねども、山あいのせばき所をも「迫戸」と云。

衢

かた/\にゆく道ある所を「つぢ」と云。「つ」とは「つどふ」也。「あつまる」也。「ち」は「みち」也。「あつ」の「つ」と「道」の「ち」をとりて上下を略す。「あつまるみち」也。

「つゞ」ともかく。「ち」と「し」と通ず。からの書に「十字街頭」とあるも「つじ」也。道の四方にわかれたる「ちまた」「十字」のごとし。

※ 「かた/\に」は、方々に。

※ 「つどふ」は、集う。

※ 「十字街頭」は、十字路のこと。じゅうじがいとう。

※ 「ちまた」は、衢。広い四辻の意。

隣

「戸ならび」也。「らび」のかへし「り」也。

田

平なり。はたけは、高下あり。水田は、各其一所高下なくして、たいらか也。

畠

「火焼」也。はたけをはじめてひらくは、野はらに火をたきて草をやき、其後打かへしてたねをいふる物也。又、かはきてたかき所なれば「はたけ」と云。「は」は「かはく」也。「たけ」は「たかき」也。

※ 「かはきてたかき所」は、乾きて高き所。

岨

「そば」なり。山のかたはらそばだてる處なり。

隅

「そむく」也。「く」を略す。「そ」と「す」と通ず。東西南北は正面なり。四のすみは正西にそむけり。「み」と「む」と通ず。

土堤

音也。和訓にあらず。「つゝみ」也。土圍同じ。

※ 「土圍」は、土居。土を積み上げて作った堤のこと。

岸嶮

きしたかくけはしき所を云。音也。訓にあらず。古哥に「ほきぢ」とよめるも「がけ」也。「ほ」は「ふかき」也。「ふ」と「ほ」と通ず。「き」は「きし」也。「ふかきし」也。下を略す。今も筑紫には「ほき」と云ふ。

※ 「古哥」は、古歌。

※ 「ほきぢ」は、崖路。山腹などの険しい所にある道、がけ道のこと。

桟

山ぎはの道のたえたる處に、はしをかけて道とするを云。木曽のかけはしなどもかくの如し。高きにのぼる「はし」にあらず。又、水にわたせる「はし」にもあらず。

※ 「木曽のかけはし」は、木曽の桟。木曽川沿いに架けられていた橋のこと。

福島より上松に至るの間、木曽の桟道あり。駒が根村の大字沓掛に在り。慶安年間、尾州侯両岸の石を畳みて橋礎となし、長さ五十六間、幅三間半の木橋を架せしめ、寛保年間重ねてこれを修補す。

筆者注 ●は解読できなかった文字を意味しています。

新しく解読できた文字や誤字・誤読に気づいたときは適宜更新します。詳しくは「自己紹介/免責事項」をお読みください。📖