大和名所図会 巻二

この note では『大和名所図会』の挿絵ページを翻刻します。本文ページは大正時代の活字版があるのでそちらを参照してみてくださいね。👀 → 国立国会図書館デジタルコレクション『大日本名所図会 第1輯 第3編』(大正8年)

八重桜

古今

古郷となりにし ならの都にも

色はかはらず 花は咲けり

ならの御門 御歌

※ 「古今」は、古今和歌集。

八重櫻

沙石集に云、八重櫻は 東円堂のまへにあり。或 曰、延宝の頃まで 此所に八重櫻ありけるが、今 山桜一株あり。これも古木にはあらずとなん。

一条院の御時、ならのみやこの八重櫻を人のたてまつりけるを、御まへに侍りけるば、其花をたまはりて歌よめとおほせたればよめる。

詞花集

いにしへの ならのみやこの八重櫻

けふ九重ににほひぬるかな 伊大輔

新千載

佐保過て ならの手向に をく幣は

妹にあひみん しるし也けり

聖武天皇

※ 「新千載」は、新千載和歌集。

※ 「なら」は、奈良山のこと。現在の鴻ノ池運動公園周辺の佐保山、黒髪山などの総称になるそうです。

朝香山

※ 挿絵では、朝香山のふもとに大乗院が見えます。現在は名勝旧大乗院庭園と奈良ホテルになっています。

大乗院

舊跡幽考曰、伝人聞大乗院は、堀川院の御宇 寛治元年二月に造立し給ふ。本願は隆禅大僧都申き。

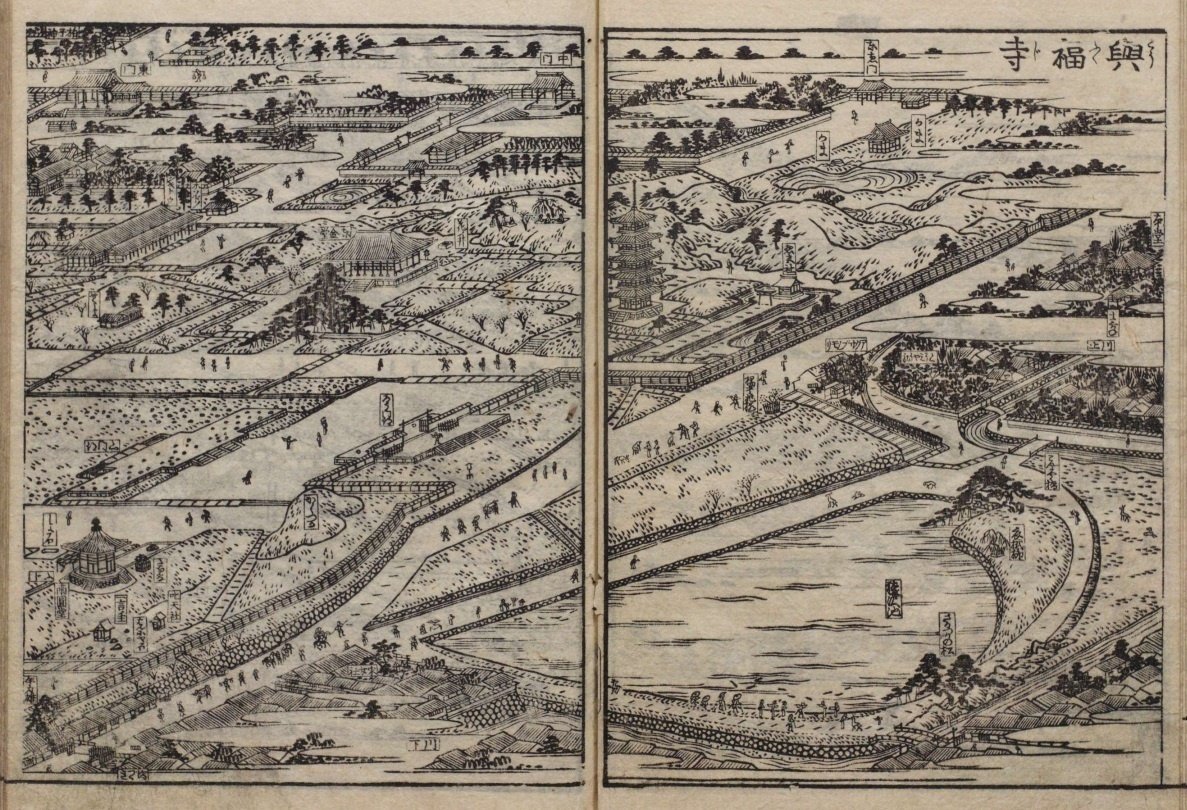

興福寺

※ 挿絵の中央に、興福寺の五重塔が見えます。右下の大きな池は、猿沢池です。

興福寺

南都にあり。一名、山階寺といふ。いにしへ大織冠鎌子大臣山城國宇治郡小野郷山階里陶原の家に居住し給ひし時、此 邊 に 造営ありしより、山階寺となづけられし也。

(略)

元明 天皇 和銅三年、春日の地にうつしかへられ、淡海公御造営ありて、舊の名を改め、興福寺と 號し給ひぬ。春日の 神宮寺として、春日寺ともいふ。

※ 挿絵の右下は平城宮跡、中央奥には(左から)一りつか、雲井坂、みとりいけ、とゞろきばしが見えます。

猿沢池

興福寺の南のほとりにあり。天竺の■[犭+弥] ■[犭+候] 池をうつしけるより、此名ありとぞ。猿墳松池 邊にあり。猿沢の名により造るなるべし。

轟橋

東大興福寺の中間、押明の門の南にあり。

雲井坂

とゞろきの端の北にあり。

薪の能

紀事に曰

南大門に於て、薪の能のはじまりは、興福寺 二月の 法会、夜陰なれば 寺僧 春寒 に 堪ずして、門前に於て 薪を 焼、其 光 に就て、俳優をなし、長夜の 戯 とす。其後、四座の猿楽、これを物む。二月七日より十四日に至る。芝生に 紙を敷て、雨の降る事を様す。若、紙を湿ざる時は、はじむるなり。此時、若宮にて能あり。九月十日の両日、四座かはる/\相勤る也。

舞うて出る 采女やそこの 柳より

凉袋

※ 「凉袋」は、江戸時代中期の俳人、建部綾足。凉袋は別号。凉袋凉袋

奈良坂

般若路 酒野在家

万葉

青丹吉 ならのおほぢは ゆきよけど

此山道は ゆきあはしけり

宅守

※ 「宅守」は、中臣宅守。万葉歌人。

※ 「青丹吉ならのおほぢはゆきよけど此山道はゆきあはしけり」は、あをによし奈良の大路は行き良けどこの山道は行き悪しかりけり。

奈良坂

南都北の入口をいふ。此町を奈良坂村ともなづく。

般若野

奈良坂より佐保川の石橋までをいふ。又、般若路ともなづく。

平家物語云、南都にも老少きらはず、七千余人、なら坂、般若路、二ヶ所の道をほり切、掻楯、逆茂木を引て、待うけたり。去程に、平家は四万余、騎を二手に分て、奈良坂、般若路、二ヶ所の城郭に押寄ると云云。

※ 「楯《かいたて》」は、陣地に敵の矢を防ぐために、垣のように楯を立てて並べたもののこと。

※ 「逆茂木」は、敵の侵入を防ぐために、先端を鋭くとがらせた木の枝を並べて結び合わせた柵のこと。

般若寺

般若寺町 東側にあり。聖武帝の御建立にして勅書の大般若経を地底に納め、其上に十三重の塔を立給ひしより、般若寺と称す。

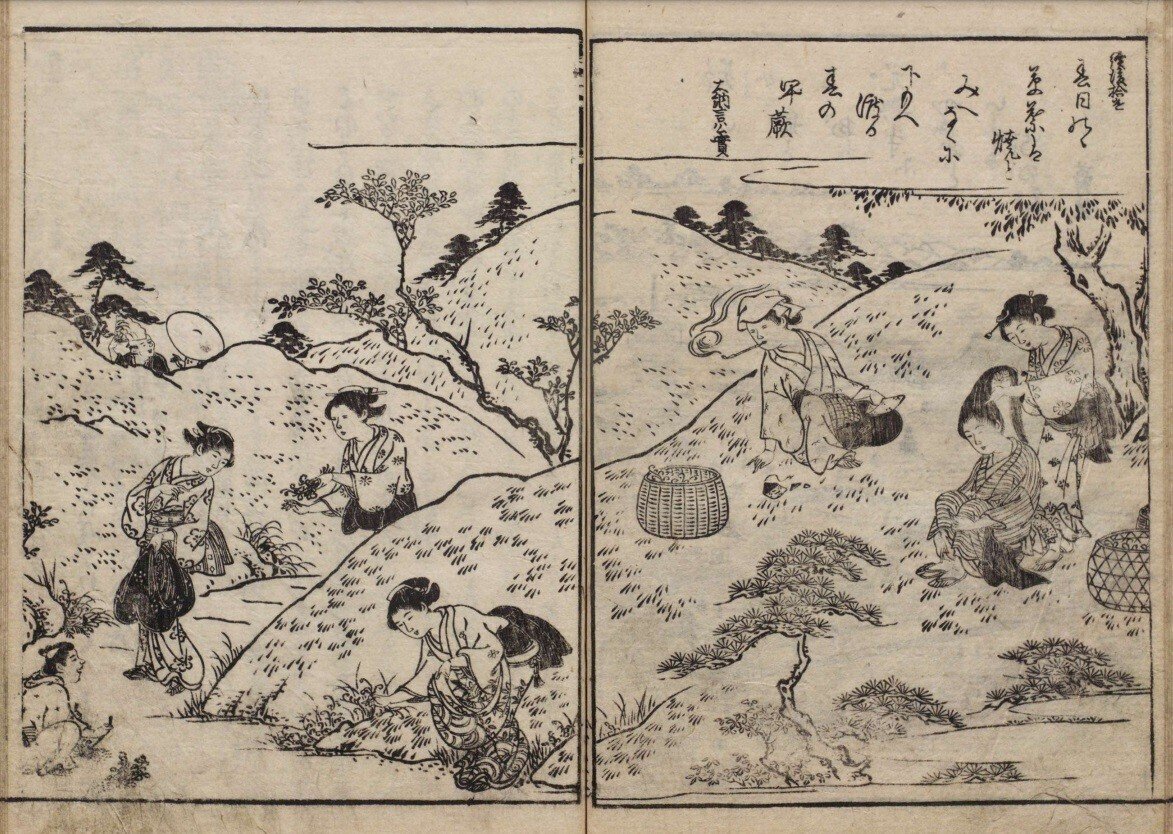

ならのさらし場

※ 奥に見える山は春日山、その手前が若草山。右上には、二月堂と大仏殿が見えます。

続 ●● 百番歌合

佐保川

水上に このみはかけき 佐保川の

すゑの藤波 なみたくたすな

※ 「藤波」は、藤の花房のこと。藤の花房が風になびくさまが、波の打ち寄せるような動きであることから。

佐保川

今在家町、轉蓋筋に至る往還に石橋あり。此 下流をいふ。水源は春日山、鶯瀧よりながれて、南都の西に至り、末は添下郡に入。

善城寺

※ 「善城寺」は、奈良坂(般若寺越)の頂にあった寺のこと。北明山善城寺(禅定寺)。

善城寺

奈良坂村 西側にあり。又、作 禅定寺。いにしへは、東大寺乾の一院也。礎石、今多く残れり。今林小路町、霊岸院の末となる。本尊に 弥陀釋迦茉師を安置す。共に、雲慶、康慶の両作、又、茉師佛一軀、春日佛師 稽文會の作。今一村の草堂として祈祷所となる。

眉間寺

多門山は、松永久秀の城跡也。

眉間寺

同所にあり。佐保山と号す。律宗にして、聖武帝の御願也。長寛年中、村上帝の御宇、化人現れ、眉間より光明を放つ事、半時ばかりにして、化す其行に舎利二粒あり。それより勅して、此号を賜ふ。いにしへは眺望寺といふ。開基は行階僧都也。

鳥声兆故國 春色是他郷

花の陰 楓に似たる 旅寝かな

はせを

※ 挿絵の旅館は、「やまとや」と染められた暖簾がかかっています。

※ 「はせを」は、芭蕉。松尾芭蕉。

馬から下りて背伸びをする男

元興寺 御霊社

美しい 女を 鬼と きく物を

元興寺にかまそ といふは 寺の名

蕣福

※ 「元興寺」は、元興寺にまつわる鬼のこと。がごじ、がごぜ。

元興寺(がごぜ)

元興寺

日本紀に曰、推古天皇四年に 聖徳 太子、守屋を討て、飛鳥地に 此寺を草創し給ふ。初めは、法興寺といふ。玉林抄云、四門の額は南に元興寺、北に法満寺、東に飛鳥寺、西に法興寺とかけられたり。いにしへは、伽藍魏々たり。今はをとろえて、五重塔に大日如来を安置す。又、一宇に観世音をすへられたり。此、観音の像は、長谷の本尊を作りし 霊木のきれにて 彫刻しぬれば、長谷にまうでる人は、先 此 観音に 詣、萬の事を願ひ、其後長谷へまいれば、事の叶ふよし、御順礼記に見へたり。昔、此塔に鬼の棲ける由、いひ伝へたり。

続後拾遺

春日のゝ 若紫は焼と みへるゝに

下もへ渡る 春の早蕨

大納言公實

※ 「続後拾遺」は、続後拾遺和歌集。

※ 「大納言公實」は、藤原公実。

不退寺

不退寺

不退寺村にあり。在原業平の草創にして、平城天皇の住給ひし宮の御跡也といへり。業平自■ [■は尺+皿] の影に、陽成院宸翰の 御賛あり。其文に曰、右近衛権中将在原朝臣者、平城天皇の玄孫、阿保親王の五男也。元慶第四暦難■ [■は宀+眉+八] 廿八日行年五十六卒。

大かたは 月をもめでじ 是ぞ此

つもれば 人の老となるもの

金絲細々垂香餌

錦鯉悠々弄直釣

きんしさい/\としてたれ にほいのゑを

きんりいう/\としてもてあそぶ すぐなるつりばりを

浪悠に つりのいとふく 秋の風

蕪村

足もとには細々とした道具類が見えます

法華寺

法華寺

法華寺村にあり。律宗にして、尼の國分寺と申也。往昔、淡海公の 旧宅たりしを、光明皇后、此寺を草創し給ふ。又の説は、栄花物語 うたかひの巻に、左大臣正二位藤原朝臣道長公、雲山浄土釈迦尊の前にむかひて申給ふ詞に、淡海公 興福寺、法華寺を建立と見へたり。抑其もとを尋れば、聖武帝、東大寺、御造営まし/\て、内陣に女身を 詣させ給はざりしかば、后も亦、此寺を建立し給ひて、男を詣させ給ふ事なしといふ。今、公卿の尼公、御住職し給ふ。脇寺多し。埴土を以て 小さき高麗犬を作りて賣也。此所 名産とぞ。

玉葉

春日野に まだうらわかい さいたづま

つまこもるとも いふ人やなき

常盤井入道 前太政大臣

※ 「玉葉」は、玉葉和歌集。

※ 「さいたづま」は、虎杖の別名。または、春に萌えでた若草一般のこと。

※ 「常盤井入道」は、西園寺実氏のこと。

天秤ぼうでかつぐお父さん

出典:国立公文書館デジタルアーカイブ『大和名所図会2』 33/49

海龍王寺

海龍王寺

法華寺の東北の方也。律宗。天平 三年、光明皇后の建立。又曰、玄昉僧正の草創ともいふ。弘法大師も此所に止住し給ふ。

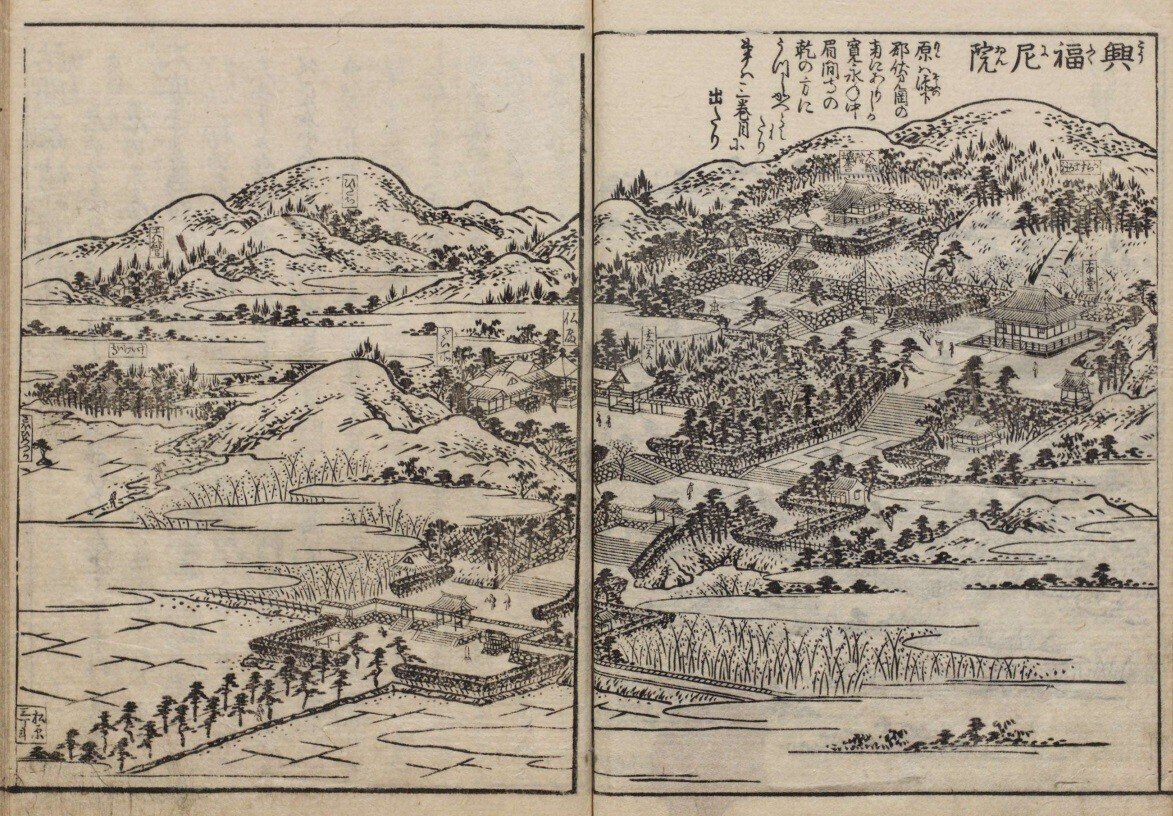

興福尼院

原は、添下郡 伏見岡の南にありしが、寛永年中、眉間寺の乾の方にうつしかへられたり事は三巻目に出たり。

忍辱山 裏門

当寺は、聖武帝の御願にして、本尊は阿弥陀佛、定朝の作也。延喜の頃、益信和尚、花洛よりこゝに移住し、圓成寺と号しける。文正の頃、出火にかゝりて、こと/\く けぶりとなりしを、栄弘阿闍梨再建せり。

明星水は、毎歳四月十四日より七月十八日迄 井をひらき、閼伽井とす。餘は鎖して汲す。俗に、月洗ひ水と呼ぶ。

※ 「定朝」は、平安中期の仏師 定朝。定朝様と呼ばれる和様の仏像彫刻様式の始祖。

※ 「花洛」は、京都のこと。

※ 「閼伽井」は、仏前に供える閼伽の水をくみ取るための井のこと。

忍辱山 圓成寺

忍辱山

奈良の 艮 二里ばかり、忍辱施村になり。真言宗にして 圓成寺と號す。開基は、もろこしの 虚瀧和尚なり。正堂、護摩堂、多寶塔、昭堂、寶蔵、浴室 等あり。寺前に三橋あり。高橋、唐橋 などいふ。僧院二十四宇。幽遂 閑寂 の地なり。

蚊ばしらを けぶりの削る 夕かな

常矩

正愛炎天暮日頽

飛蚊擾々復如雷

※ 「常矩」は、江戸時代前期の俳人、田中常矩。

菩提山

ぼだいせん 正暦寺 惣門

菩提山 正暦寺

奈良より一里半ばかり巽、椿尾村の西にあり。瀧樹院と号す。寺中四十二坊あり。

木綿取 生駒の山は 雨の雲

其角

※ 「其角」は、江戸時代前期の俳人、宝井其角。

帯解地蔵

帯解地蔵

今市村にあり。俗に帯解寺といふ。本尊は地蔵菩薩。春日の作也。むかし文徳帝の 后、染殿皇后、御 懐胎 あつて、三十三月御誕生ましまさず。去程に醫院の 両道に術をつくし、天下の霊佛霊社に奉幣を立られ、御祷 ありしかども、其 験さらになし。爰に春日明神、后の御夢に告させ給ふは、和州添上郡に 裙帯の 形を 顕したる 地蔵尊あり。是を 念ぜば、其 難を 遁れて安からんと告させ給へり。やがて、此よしを奏聞ありしかば、帝 叡感あつて急ぎ 勅使を立させ、御祈誓ありしに、程なく皇子御誕生ありし也。是則、惟仁親王と仰ぎ奉り、後に 清和天皇と申奉侍、それより伽藍を御建立ありて、平産 御 歓 の寺なればとて、帯解寺と號を 賜り、詣人 市をなしけるゆへに、里を今市とぞ名づけける。

いせ物がたり

秋の夜の 千代を一夜に なずらへて

やちよしねばや あく時のあらん

在原中将

うかれ出て 月に見らるゝ こゝろかな

●夕

在原寺 柿の本

筆者注 ●は解読できなかった文字を意味しています。新しく解読できた文字や誤字・誤読に気づいたときは適宜更新します。詳しくは「自己紹介/免責事項」をお読みください。📖