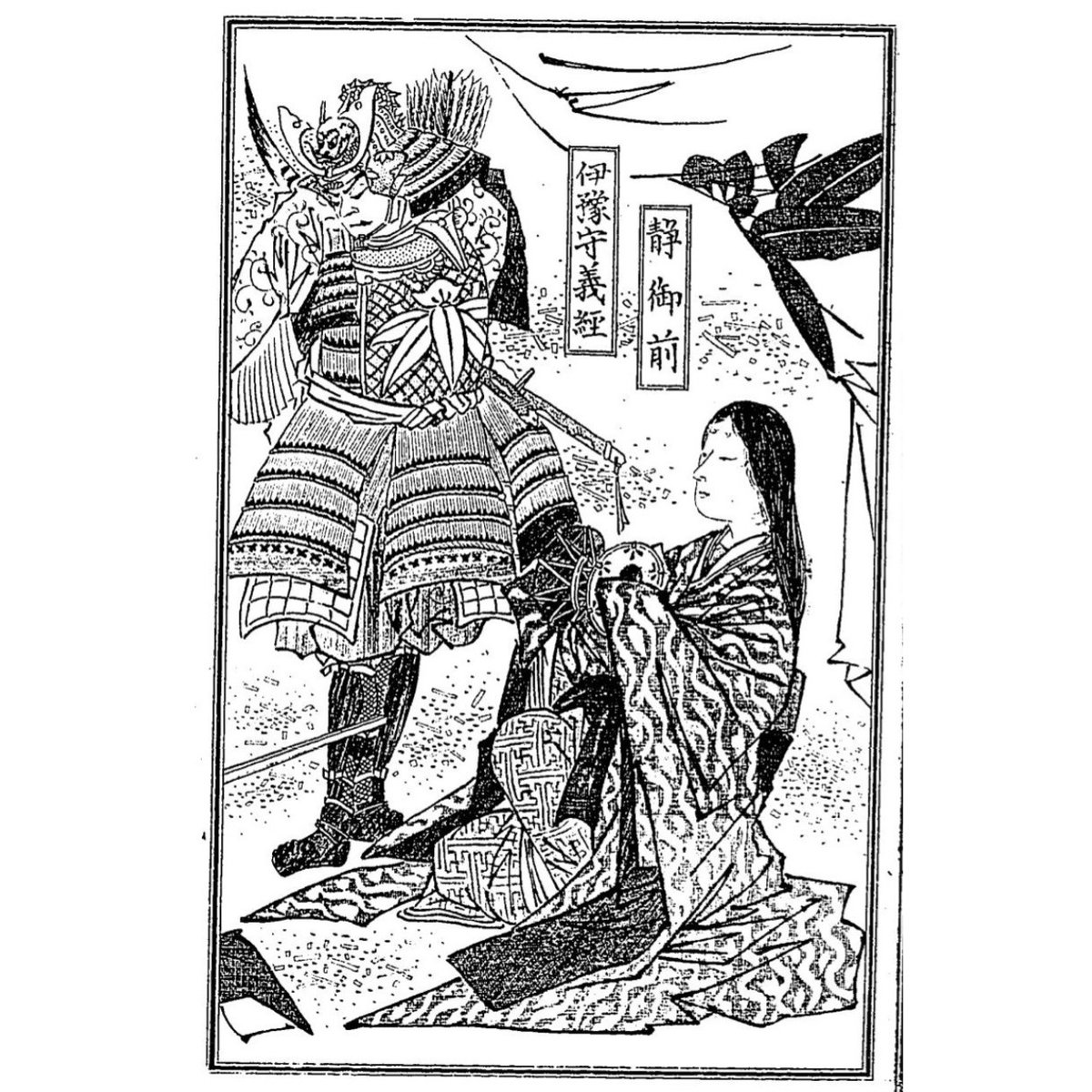

【古今名婦伝】静御前

静御■前 [■は止+冉]

花洛の 白拍子なり。義経殿に深く想はれけるが、判官殿 鎌倉の討手厳しく 落玉ふ時、吉野にて 名残を惜み、皇都に止まれり。

其後、鎌倉へ 召下され、右幕下殿の 御前にて 舞をなせし。名誉のことは、世の人の知る 處なり。

亦、静が 心を 想像て

燈は あるにかひなし 雪の道

※ 「右幕下」は、 右近衛大将。ここでは 源頼朝 のこと。

◇

静 は、平安末期から鎌倉初期にいたる動乱の時代を生きた女性です。白拍子である 磯禅師の娘に生まれ、彼女もまた 母の芸を継ぎ白拍子となりました。源義経 に深く愛されて妾となり、源平合戦の後は兄と対立した義経とともに京を逃げ落ち、静もまた悲しい運命をたどることになります。

生没年不詳

白拍子というのは、男装をした女性が、今様や朗詠を唄いながら舞う歌舞の一種で、静の母(磯禅師)が 藤原通憲に教えられて、白い水干姿に烏帽子をかぶり、鞘巻太刀をさして舞ったことが始まりであると、『徒然草』に記されています。

通憲入道、まひの手の中に、興有る事どもをえらびて、磯の禅師といひける女にをしへて、まはせけり。白き水干にさうまきをさゝせ、ゑぼうしを引いれたりければ、をとこまひとぞいひける。禅師がむすめ、しづかといひける。此藝をつげり。是、白拍子の根源なり。

また、白拍子という名称の由来については、『平家物語』に次のようにあります。

白拍子の始りける事は、昔 鳥羽院の御宇に 島の千歳、和歌の前、彼等二人が舞出したりける也。始は 水干に 立烏帽子、白鞘巻をさいて舞ければ、男舞とぞ申ける。然るを中比より、烏帽子、刀をのけられて、水干ばかり用たり。さてこそ 白拍子とは名附けれ。

📖

静 の生涯については、義経との出会いや妾になった経緯など、詳しいことは分かっていません。

『吾妻鏡』が伝え残すのは、京を逃れる義経に従った静が、吉野で義経と別れた後、山僧に捕らえられて京に送られるところからです。以下に、該当箇所をいくつか意訳してみます。

● 文治元年(1185年)十一月六日

都落ちした豫州(源義経)の一行は、源有綱、堀景光、武蔵坊弁慶、静の四人。大物濱から乗船するが、暴風雨のため一行は離散。

● 文治元年(1185年)十一月十七日

大和国吉野山に義経がいると噂があり、僧兵が捜索するも見つからず。夜、妾の静が藤尾坂を降り蔵王堂に到る。これを怪しんだ衆徒らが静を執行坊に連れて行き、吉野執行が仔細を問うた。

静が話すには、「義経は大物浜からこの山に来て五日間逗留しておりましたが、衆徒蜂起の噂を聞いたため山伏の姿を借りて逐電いたしました。その際、義経は私に金銀類を与え、京へ送り届けるために雑色の男をつけましたが、彼等は私から財宝を取り上げ、深い峯雪に置き去りました。そして、このように迷い来ました」という。

翌日、静の話を受け吉野を山を捜索したが義経は見つからない。静を憐れに思った吉野執行は、十分に労をねぎらってから鎌倉へ送ることとした。

◇

静 は吉野から京の北条時政の屋敷へと送られ、そこで尋問を受けます。そして、その証言は鎌倉の頼朝に知らされました。

● 文治元年(1185年)十二月十五日

北条殿の飛脚。静の証言「義経と都を出て、大物浜から船に乗りましたが難破して海を渡ることができませんでした。その夜は天王寺に泊り、義経はここから逐電いたしました。その際に、一両日中に迎えを寄越すからここで待つように、約束の日を過ぎたらすぐにここから立ち去るようにと言いました。しばらく待つと、迎えの馬が来たのでそれに乗り、どこをどう辿ったか分からないまま三日目に吉野山につき、そこで五日間 義経と逗留いたしました。それが別離となり、その後の義経の行方は知りません。私は、深山の雪を凌いで蔵王堂に着いたところを吉野執行に捕らえられました」

◇

年が明け(静が吉野で捕らえられてから四ヵ月)、静は母とともに鎌倉へと送られます。

● 文治二年(1186年)三月一日

今日、義経の妾 静 が母の磯禅師を伴って、京都から鎌倉の北条殿に到着。安達新三郎(清常)宅に入る。

その翌月、静は、鶴岡八幡宮社に参拝していた頼朝と政子に命じられて白拍子を舞います。

● 文治二年(1186年)四月八日

二品と御台所(頼朝と政子)が鶴岡八幡宮社に参拝する。静が舞曲のため廻廊に召し出される。以前から舞を命じられていたが、病であること、不肖の身なれど豫州(義経)の妾としてそのような場に出るのは恥辱であるとして渋ってきた。政子が頼朝と静を説得する。静は舞うことを決め、次のように歌い始めた。

〽 吉野山峯の白雪をふみ分て

入りにし人の跡ぞ恋しき

誠にこれ、社壇の壮観也。素晴らしい歌声にみな興感するが、頼朝は鶴岡八幡宮社にては関東萬歳を祝うべきところ、叛逆者義経との別れを歌うとは何事ぞと激怒する。それを政子がとりなす。

◇

このとき 静 は義経の子を身ごもっていました。頼朝は「女子なら助けるが、男子なら殺すように」と命じます。そして七月、静は男の子を出産しました。

● 文治二年(1186年)閏七月二十九日

静、男子を出産。是、義経の息子也。生まれた子が男子であれば、将来の怖畏にならぬよう未熟のうちに命を絶つことが定められている。今日、赤子を由比ヶ浜に捨てるため、安達新三郎(清常)が使わされる。清常が赤子を請け取ろうとするが、静は泣いて渡さない。母の磯禅師が赤子を取り上げて清常に渡した。政子は頼朝に嘆願するが叶わなかった。

● 文治二年(1186年)九月十六日

静と母が京の帰路につく。政子と姫君は静を憐れみ、多くの重宝を賜う。

📖

静 の消息はここまでとなります。

これ以降、京に戻ったとも、奥州平泉にいる義経のもとに向かったともされ、その最期は分かりません。静の終焉の地は、義経と同じように日本各地に諸々の伝承が残されています。

燈は あるにかひなし 雪の道 ❄

参考:国立国会図書館デジタルコレクション『絵本義経一代記』『徒然草 第2冊』『徒然草文段抄 7巻 [7]』『徒然草 2巻 [2]』

Wikipedia「静御前」「白拍子」

筆者注 新しく解読できた文字や誤字・誤読に気づいたときは適宜更新します。詳しくは「自己紹介/免責事項」をお読みください。📖