大和名所図会 巻五

この note では『大和名所図会』の挿絵ページを翻刻します。本文ページは大正時代の活字版があるのでそちらを参照してみてくださいね。👀 → 国立国会図書館デジタルコレクション『大日本名所図会 第1輯 第3編』(大正8年)

古今 大哥所御歌

ふるきやまとまひのうた

しもといふ かつらき山に 降雪の

まなく時なく おもほゆるかな

お正月の飾りでしょうか

※ 「古今」は、古今和歌集。

※「大哥所」は、大歌所。平安時代初期に設置された大歌の教習・管理をつかさどる役所のこと。

※ 「やまとまひ」は、倭舞。大和地方の風俗舞踊が源とされる古代の国風歌舞のひとつ。

新古今

よそにのみ 見てや やみなん 葛城や

高間の山の 峯の白雲

讀人しらず

※ 「新古今」は、新古今和歌集。

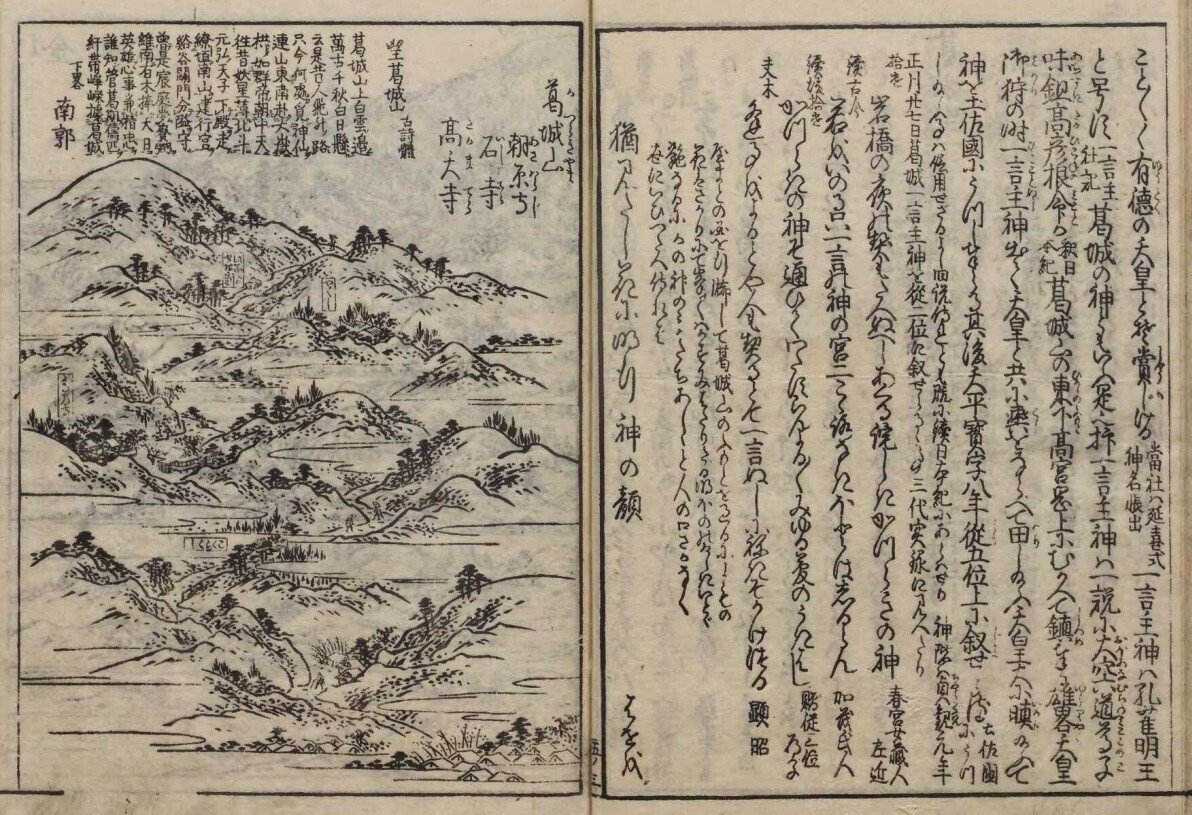

葛城山

葛上・忍海・葛下 三郡の西に 連り、嶺の西は河州に■ [■は奈+隶] ぶ。第一峯を 高天山といふ。又、金剛山とも呼ぶ。高さ三百丈、山頂に寺院あり。山脈 東に出て、高天村 高天山にあり。

※ 「河州」は、河内国。

葛城山

朝原寺 石寺 高天寺

望葛城山 古詩體

葛城山上白雲邉 萬古千秋城日懸

云是昔人飛昇路 只今何處覚神仙

連山東南赴大嶽 栱如群帝朝中天

往昔妖星薄北斗 元弘天子下殿走

繚垣南山建行宮 谿谷●門分隘守

曾是宸庭夢賚弼 維南有木棒大日

英雄心事兼精忠 誰知管葛期儔匹

紆帯埩嶸●葛城 下略

南郭

※ 「南郭」は、江戸中期の儒者、服部南郭。

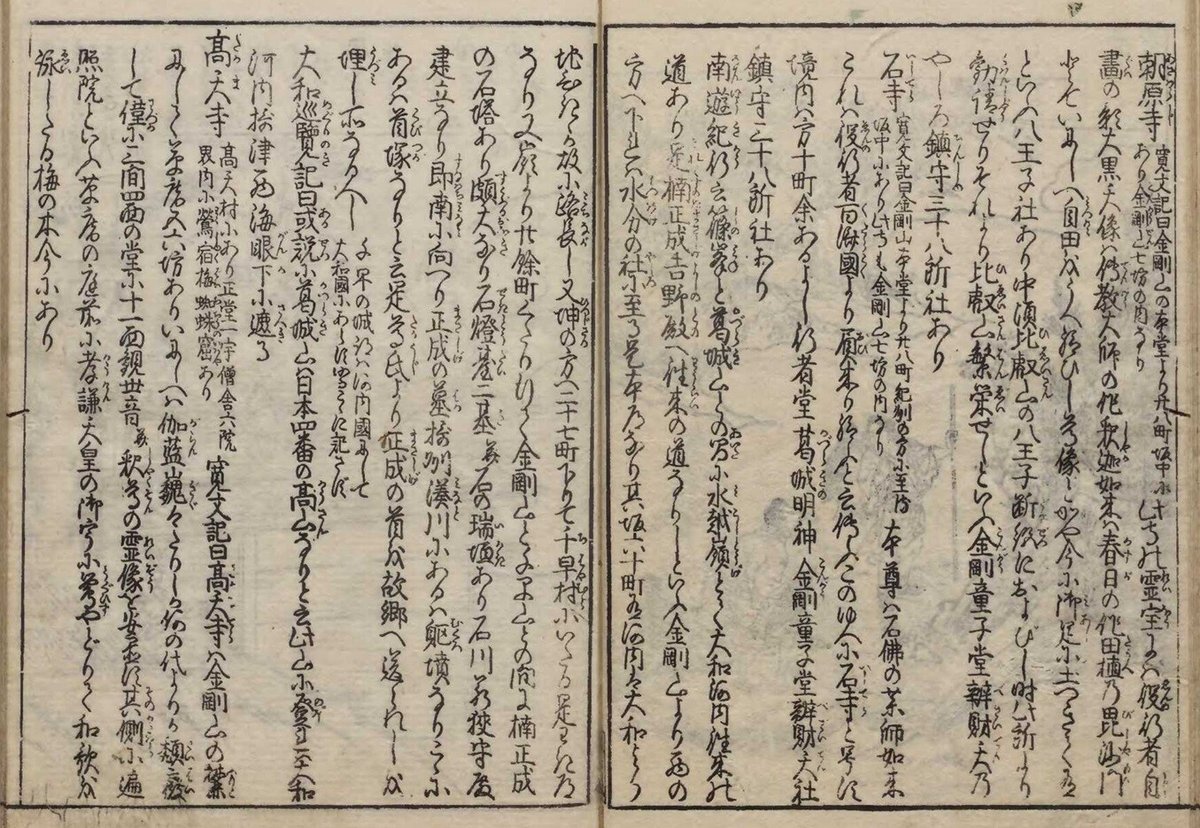

朝原寺

『寛文記』曰、金剛山の本堂より廿八町坂中にあり。金剛山 七坊の内なり。此寺の 霊宝には、役行者 自畫の影、大黒天像は、傳教大師の作、釈迦如来は春日の作、田植の毘沙門とて いにしへ 自 田をうへ給ひし尊像とかや。今に 御足に土つきて有といふ。八王子社あり。中頃、比叡山の 八王子断絶におよびし時、此所より 勧請 せり。それより 比叡山 繁栄せしといふ。金剛童子堂 辨財天のやしろ、鎮守三十八所社あり。

石寺

『寛文記』曰、金剛山本堂より廿八町紀州の方に至る坂中にあり。此寺も金剛山七坊の内なり。本尊は、石佛の薬師如来。これは役行者、百濟國より屓来り給ふと云傳ふ。このゆへに石寺と号す。境内は、房十町余あるよし、行者堂葛城明神、金剛童子堂、辨財天社、鎮守三十八所社あり。

※ 「寛文記」は、江戸時代前期に書かれたもので、著者は公卿の二条康道。『寛文記』(国立国会図書館デジタルコレクション)

※ 「傳教大師」は、伝教大師。天台宗の開祖、最澄のこと。

※ 「春日」は、春日仏師。奈良時代の仏師、稽文会と稽主勲のことを指していると思われます。

※ 「巍々」は、山などの高く大きいさま。

金剛山

金剛山寺

葛城の 山頂にあり。大和志曰、正堂一宇、小祠二前、本州に 属す。其餘はみな河州に■ぶ [■は奈+隶] 。東北は則 朝原寺、東南は則 石寺、𦾔名 猪石岡といふ。

(略)

金剛山は、大和河内の堺にて、今の本堂は大和の内、九坊は河内なるよし。されども、境内はみな和州の内なりとぞ。『寛文大和寺社記』に見へたり。

※ 「寛文大和寺社記」は、『和州寺社記』(別称:寛文寺社記)のことでしょうか。『和州寺社記 2巻』(国立国会図書館デジタルコレクション)

新千載

かつらぎの 神ならねども 天川

あくる詫しき かさゝぎの橋

後嵯峨院

明けぬれば 近づき戻す 踊かな

支考

※ 「新千載」は、新千載和歌集。

※ 「支考」は、江戸時代中期の俳人。各務支考。

堀川二 ● 百首

かつらぎや 木陰に光 稲妻を

山伏のうつ 火かとこそ見れ

兼昌

※ 「堀川二 ● 百首」は、平安時代後期の歌集『堀河百首』。

※ 「兼昌」は、平安時代後期の貴族、源兼昌。

『称名院殿大和紀行』曰、高天寺の 初陽 毎朝来の 梅の 樹ちかきす。風におれたるよし ● 一丈ばかりの 株 枯朽こきうしたるあり。かたはらに小枝ありて、朽てたに

梅もたかまの 花の色に 八雲を聲に のこす鶯

※ 「称名院殿」は、室町時代後期の公卿、三条西公条のことと思われます。出家後、称名院 仍覚と号しました。

高天寺

高天村にあり。正堂一宇僧舎六院界内に鶯宿梅、蜘蛛窟あり。『寛文記』曰、高天寺は金剛山の 麓にして、草庵五六坊あり。いにしへは 伽藍巍々たりしが、何の代よりか頽廃して、僅に三間四面の堂に十一面観世音、并、釈尊の 霊像を安置す。其 側 に遍照院といふ草庵の庭前に、孝謙天皇の御宇に 鶯 やどりて和歌を 詠したる梅の木、今あり。

茅原寺

茅原山 金剛壽院吉祥草寺

茅原村にあり。一名、茅原寺。人皇卅五代 舒明天皇の 創建にして、役小角の 開基也。本堂には 五大尊を安置す。伽藍神の社には 熊野権現を勧請し、行者堂には小角卅二才の御時みづから 肖像を 彫刻して安置し給ふ。香精水、笈懸杉、これらも 役行者の 遺跡なり。抑、此 地は行者 誕生の所にして、舒明天皇六年の出誕より今に至て、一千百五十有余年の浄刹なり。

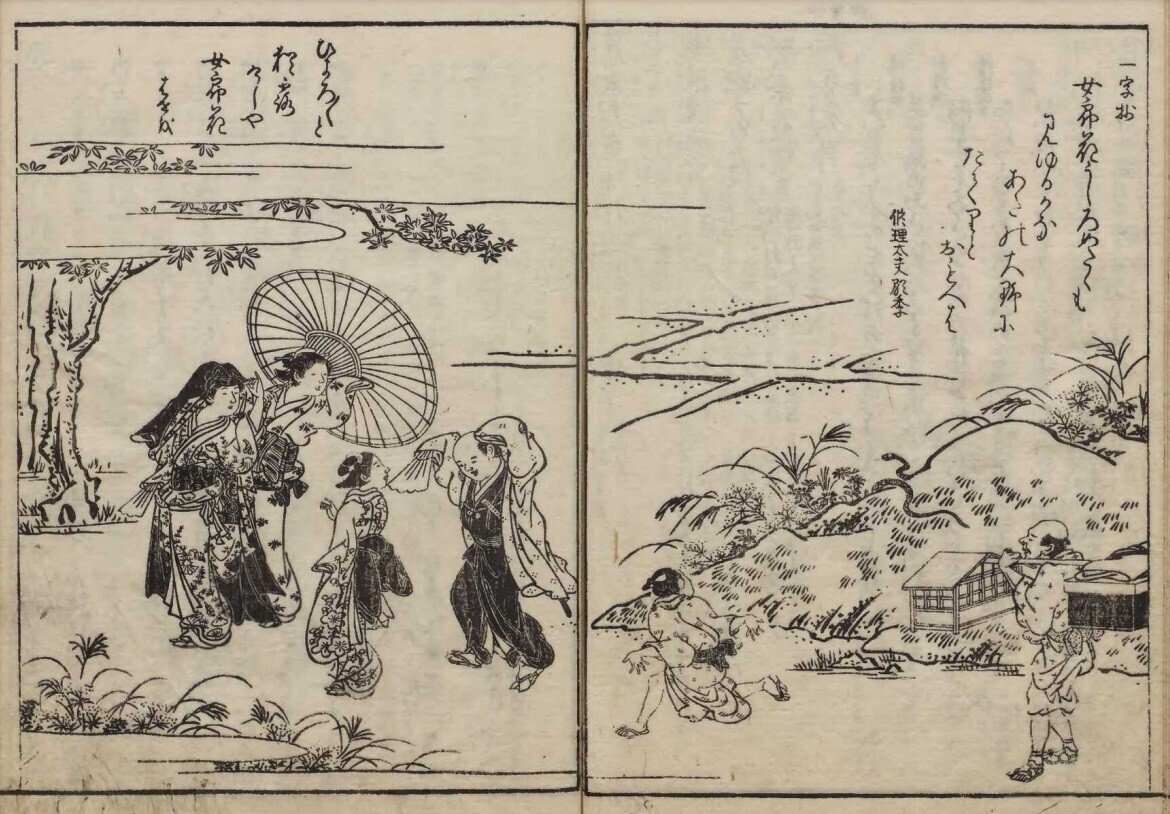

新六帖

霞たつ こせの春野に 鳴 雉子

いつかありかを 人にしらるゝ

光俊

※ 「新六帖」は、新撰六帖(新撰六帖題和歌)。『新撰六帖題和歌』(国立公文書館デジタルアーカイブ)

※ 「こせ」は、古瀬。

※ 「雉子」は、雉の古名。

※ 「光俊」は、鎌倉時代の歌人、藤原光俊(葉室光俊。

巨勢野

古瀬村にあり。巨勢山は里の上方にあり。

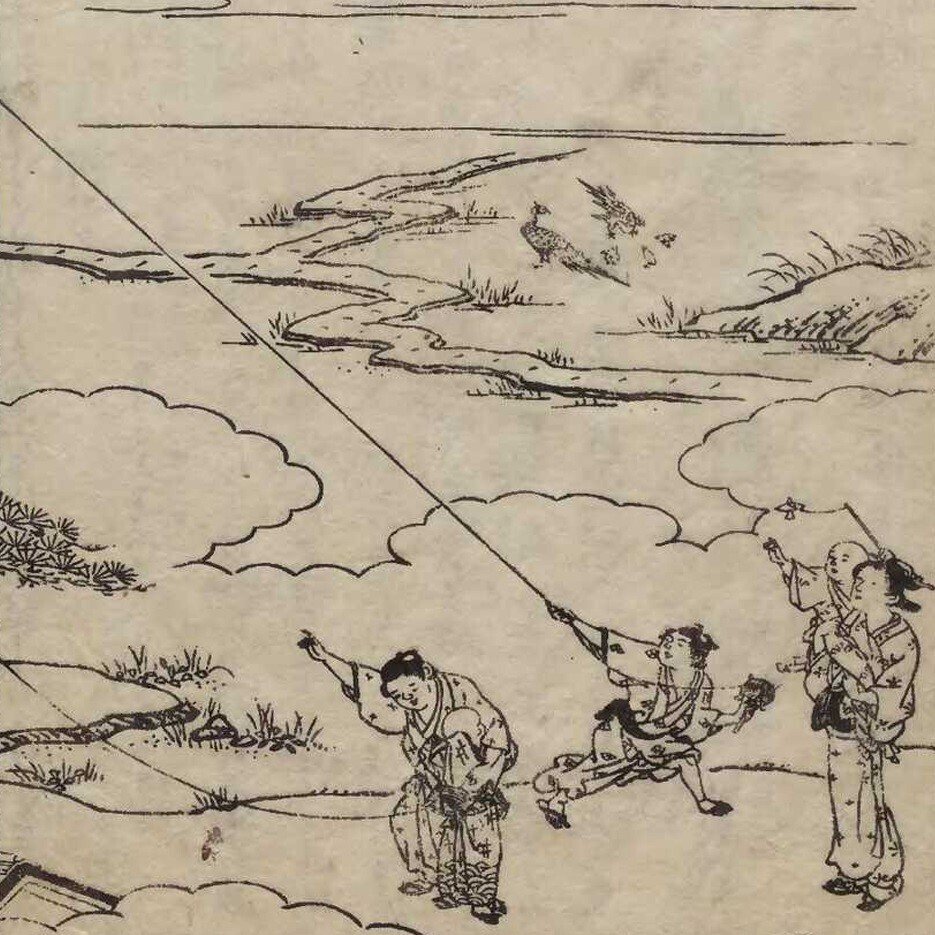

一字抄

女郎花 うしろめたくも 見ゆるかな

あさの大野に たてりとおもへば

修理太夫顕季

ひよろ/\と 猶露けしや 女郎花

はせを

※ 「一字抄」は、和歌一字抄。『和歌一字抄』(国立公文書館デジタルアーカイブ)

※ 「修理太夫顕季」は、平安時代後期の歌人、藤原顕季。歌道家の流派のひとつ六条藤家の祖で、六条修理大夫と号しました。

※ 「女郎花」は、秋の七草のひとつ。オミナエシ。

※ 「はせを」は、芭蕉のこと。

栄山寺の前なる音無川といふは、宇智川にして、其みなもとは 高間山よりながれ、小和須川などを経て三在を 遶り、宇野を 歴て吉野川に入。

榮山寺

小嶋村にあり。役優婆塞 草創の地にして、元正帝の御願 養老三年、藤原武智麻呂の建立にして、伽藍 巍々たりしが、年経て、今 僅に 遺れる金堂の 本尊薬師佛、日光月光、十二神将 千百余年におよぶ。今までいにしへのまゝにして、金堂に 厳然たり。又、八角堂は、武智麻呂の長男 横佩 右大臣 豊成 卿の 造営にて、造もかへず其 侭也。求聞持所の 閼伽井は、弘法大師 密行 修練の 𦾔跡也。

※ 「役優婆塞」は、役小角のこと。

※ 「薬師佛」は、薬師如来。

※ 「日光月光」は、薬師如来の脇侍の像。薬師如来を中央に、向かって左に月光菩薩、右に日光菩薩が配置され、これを薬師三尊といいます。

※ 「十二神将 」は、薬師如来を信仰する者を守護するとされる十二の夜叉神将。十二夜叉大将、十二神王とも呼ばれます。

※ 「求聞持」は、求聞持法。仏語。密教で、虚空蔵菩薩を本尊として行う記憶力を増すための修法。虚空蔵求聞法。

※ 「閼伽井」は、仏前に供える閼伽の水をくみ取るための井のこと。

※ 「𦾔跡」は、旧跡。

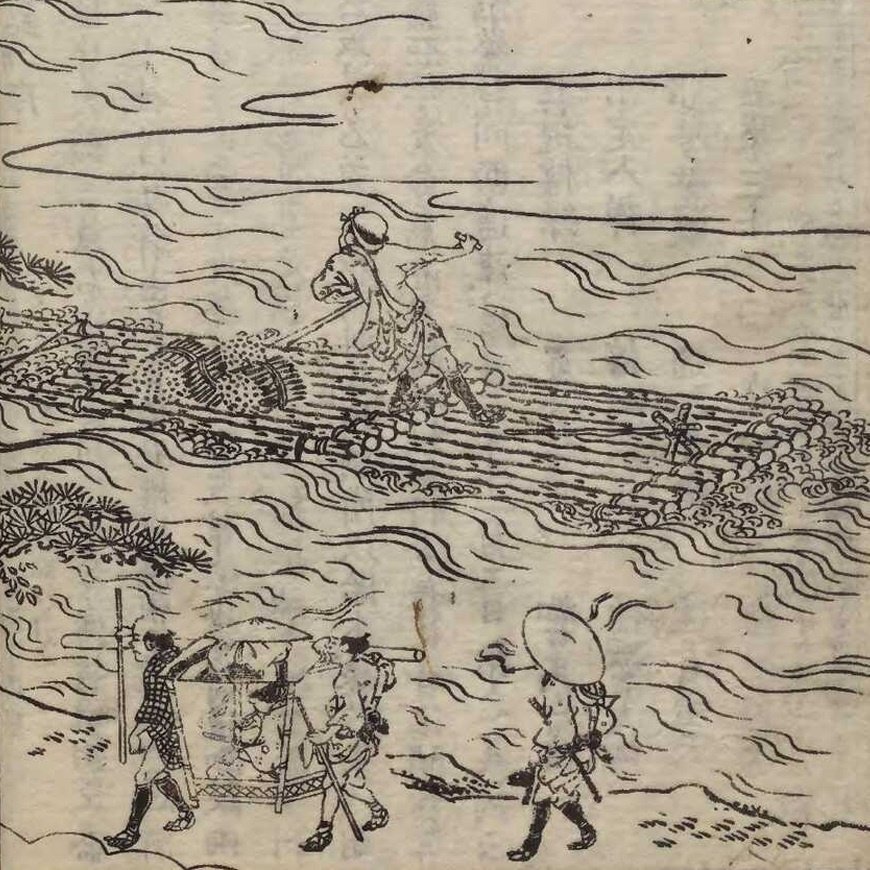

大名の 寝間にもねたる 寒哉

許六

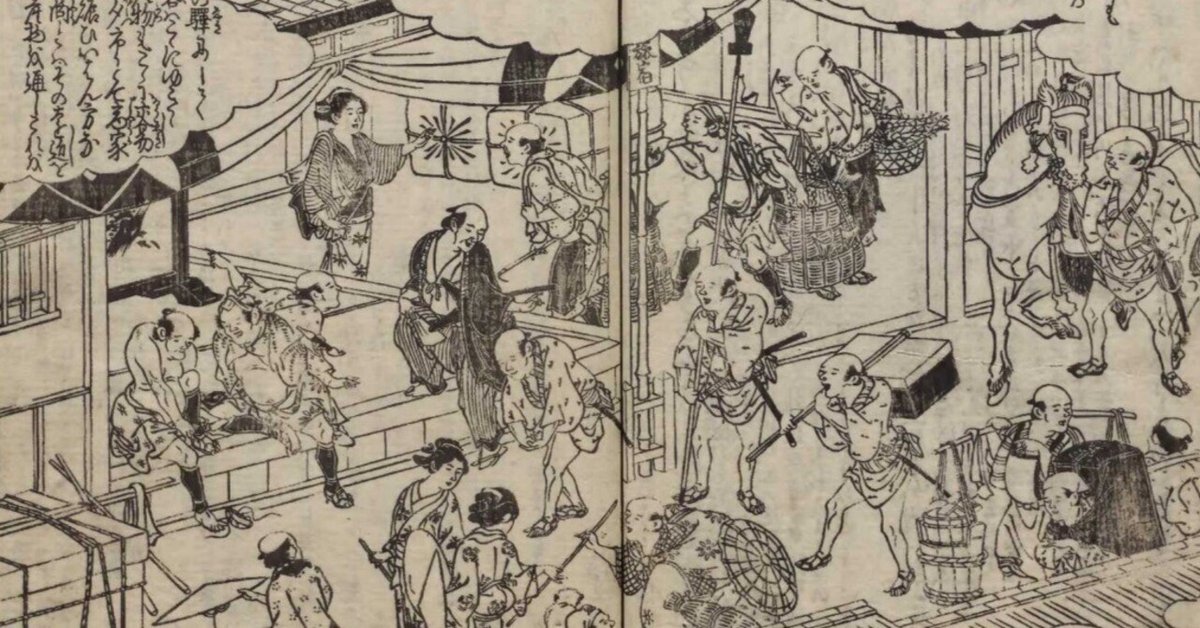

五條里は、宇智郡の驛にして、四方の 旅客はこゝにゆきゝ、遠近の 産物もこゝに 交易して、朝市、夕市とて、商家多く、郷の賑ひいはん方なし。『白虎通』曰、商とは、その遠近を 商ひ、四方の産物を通しこれを 聚こと也。

※ 「許六」は、江戸時代中期の俳人、森川許六。

※ 「白虎通」は、後漢時代に編纂された儒教の古義の解説書。編者は後漢の歴史家、班固。

新古今

誰をかも 待乳の山の をみなへし

秋と契れる 人ぞあるらし

小野小町

真土山

上野村の西にあり。『催馬楽註秘抄』曰、大和紀伊の國境なり。『澄月哥枕』曰、信土山紀伊國云々。

※ 「催馬楽註秘抄」は、室町時代に、一条兼良が書いた注釈書『梁塵愚案抄』の巻のひとつ。『梁塵愚案抄』は、神楽注秘抄一巻と催馬楽注秘抄一巻から成ります。

※ 「澄月哥枕」は、江戸時代中期の 西山澄月が編纂した『歌枕名寄』のことと思われます。

橘寺

宮𦾔斑鳩古道長

當年厩戸説經場

天花作雨續 ● ●

偏帯故 ● 盧橘香

大江資衡

寺寂し ● 橘に むかしの香

湘夕

※ 「大江資衡」は、江戸時代中期の儒者、大江玄圃。名は資衡。

※ 「湘夕」は、秋里籬島。湘夕は字。

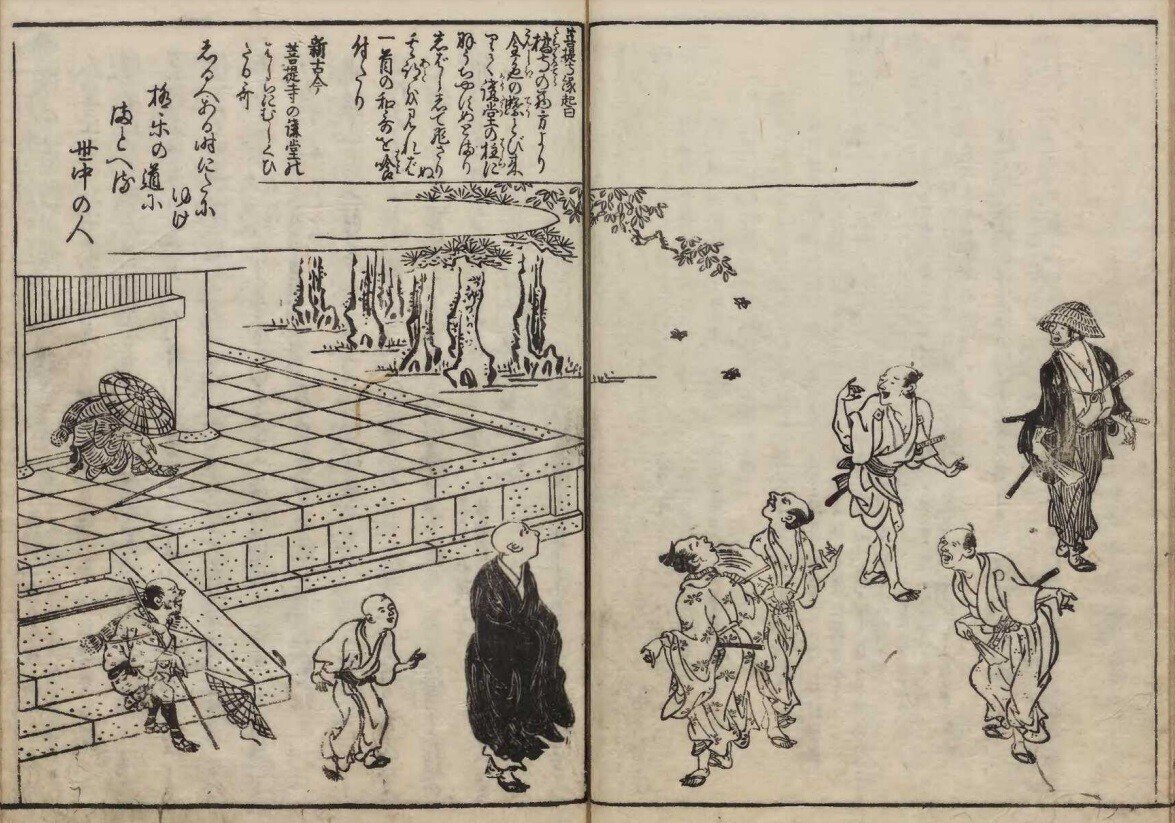

『菩提寺縁起』曰

橘寺の西方より 金色の 蝶とび来りて、講堂の 柱に羽うちゆすめとまり、しばしゝて飛さりぬ。其 跡を見れば、一首の和歌を 喰付たり。

新古今

菩提寺の講堂のはしらにむしくひたる哥

しるべある 時にだにゆけ 極楽の

道にまどへる 世中の人

佛頭山 上宮院 菩提寺

一名、橘寺とも 號す。橘村にあり。安倍島山ともいふ。正堂、念佛堂、僧舎一區あり。人皇三十四代 推古天皇十四年七月、聖徳太子 勝鬘経を講せさせ給ふに、塵尾をとり、師子■ [广+㘴] にのぼり給ひしかば、たゞ出家の如くにそ侍る。諸 の名僧大徳、其妙義をたづね奉れば、答へさせ給ふに、いとあきらかなり。講をはるの夜、蓮花ふりしきて地にみちたり。その花いと大にして二三尺ありとかや(平氏伝水鏡)。本尊聖徳太子十六歳の遺像は法空上人の作りける(此上人は久我殿息、持明院殿の時代の人とかや)。太子二歳の尊像は日域の㝡初也(玉林抄)。

佛頭山といふは、勝曼経講會の時、清涼殿の 前の 山頭に千佛の 御くし出現ありしより山號とせり(玉林抄)。此山今にありて、清涼山ともいへり。高十四五丈ばかり也。又、上宮院とは、上宮太子の御建立より院号とせり。橘寺とは、橘の都の皇后の地なれば 寺の名によぶならん。寺前石碑あり。縁起曰、弘法大師、一丈餘の碑を立給ふ云云。

※ 「勝鬘経」は、大乗 経典のひとつ。勝鬘経。

※ 「塵尾」は、仏具のひとつ。なれしか(麋)の尾で作った払子。

飛鳥社

飛鳥山口㘴 神社

飛鳥村上方、鳥形山にあり。神名帳三代実録に出。

若鮎や かくかわる瀬に 住ならひ

巻阿

古今

家をかりてよめる

あすか川 ふちにもあらぬ 我宿も

せにかはりゆく 物にぞ有ける

伊勢

※ 「巻阿」は、江戸時代中期の俳人、加藤巻阿。

※ 「伊勢」は、藤原継蔭の娘。

飛鳥川

水源畑の山中より流れて、稲渕を経て細川と合し、岡、飛鳥、四分等を経て今井に至り、蘇武川といふ。地黄を歴、十市郡に入。

※ 「歴」は、歴て。

栖軽といふ人、勅令をうけ、雷 をとらへんと阿部山のかたへ ● る。

『天文指南』云

雷は、陽氣にして 火に 属す。春夏は地氣上り ● る時に日行て 天頂に 近づき、地を 照して 熱をなす時は 雷あり。

其勢ひは、猛く相逼て 搏激し、雲竅を ●● 破て、或は ■ [■は糸+魯] を 裂が如く、又、鼓を 鳴して聲をなすが如く也。

勅令をしらずや

※ 「天文指南」は、江戸時代中期に書かれた『初学天文指南鈔』のことと思われます。著者は馬場信武。『初学天文指南鈔』(国立公文書館デジタルアーカイブ)

雷丘

雷土村にあり。『日本霊異記』曰、人皇廿二代 雄略天皇の御宇廿三年に小子部の栖軽といふありけり。肺脯の臣なれば、帝に 近く 随身し、大安殿に 昇りける時、帝と 后とたはむれはし/\ければ、栖軽もしばし 猶豫ゐたるおりふし、雷天にかけり、地にひゞきしかば、詔して、汝にて 雷神を 取とめてきたれよかし。栖軽、勅を 蒙りて、馬を 馳て、阿部の 山田より 豊浦寺に 追行 虚空を白眼て「勅令ぞ/\」と 呼かけて、馳ぬれども、磅硠として 止ことなし。なを 馳行て、「我朝の 虚空なり、勅令をしらずや」とよびかけ行程に、雷 終に 豊浦里と 飯岡の 間にして落たりけり。栖軽、是を将てかへり、かくと奏しぬれば、叡覧ましますに雷神 眼をいからかし、鱗をたてゝ、異光殿舎をかゞやかしけり。帝、をそれおはしまさせて、幣帛を供し贈りかへさせ給ふ。其おちたる所を今に雷丘とぞいひける。

※ 「小子部の栖軽」は、少子部蜾蠃。『日本書紀』『日本霊異記』に見える雄略天皇雄略天皇の侍臣。

※ 「肺脯」は、肺、肝腎なところ。または、血を分けた親・兄弟、身内、親戚の意。

※ 「白眼て」の読み「にらまへて」は、睨まえて。するどい目つきでじっとにらむこと。

※ 「磅硠」の「磅」は石や水の落ちる音の形容、「硠」は石がぶつかりあう音の形容。

※ 「叡覧」は、天子が御覧になること。

※ 「鱗」の読み「いろこ」は、うろこ(鱗)の古形。

※ 「幣帛」は、神に奉献するものの総称(布帛・金銭・酒食などの供物)。また、紙や布を切って木にはさんでたらした御幣のこと。幣帛。幣。

大職冠社

藤原祖先墳

大職冠藤原第址

土人曰、藤原のほとりに大職冠の 誕生の 地とて しげりたる岡あり。そのもとの 埋井は 産湯の井といへり。これ即、藤原の御井の清水にや侍りなん。

※ 「大職冠」は、孝徳天皇の大化三年(647年)に定められた一三階の冠位の最高位。天智天皇の八年(669年)、藤原鎌足に授けられました。

※ 「第址」は、邸址。屋敷跡のこと。「第」は、ここでは、邸宅の意。

※ 「土人」は、その土地で生まれ育った人のこと。地元のひと。

※ 「埋井」は、荒れて塵や土などでふさがった井戸のこと。埋井。

允恭帝の 皇妃におとゝひを 具し、衣通姫は 聖武帝の御時、玉津嶋明神とあられ、舜帝の 妃、尭の 二女 娥皇女英は、帝の 南巡し給ふを慕ひ、洞庭に至り、涙は 竹を染て、斑竹となり、つゐに湘水の神となる。いづれも聖主の 俤、やまともろこしも異ならず。

※ 「おとゝひ」は、兄弟、姉妹。おととえ。弟兄。

※ 「舜帝」と「尭」は、中国古代の伝説上の帝王、尭と舜。徳をもって理想的な仁政を行ったことで、後世の帝王の模範とされました。

※ 「娥皇女英」は、堯帝の長女・娥皇と次女・女英で、共に舜帝に仕えました。

※ 「涙」の読み「なんだ」は、涙の音変化。

※ 「やまともろこし」は、大和・唐土。

衣通姫家地

在所不詳。衣通姫は、いとうるはしき形容、衣よりとをりぬればかくこそいふなめれ。稚渟毛二岐皇子の 御女なり。允恭天皇の 后の 忍坂 大中姫の御いもうとにぞいまそかりける。

天皇、衣通姫をめし給ひしかども、姉君のこゝろいかにぞやとまうきたり給はず。御つかひ七度にかさなりて後、舎人 中臣 烏賊津使主 詔 をうけまいり、衣通《そとをり》姫のみもとにまかりて、「君まうきたらせ給はずは、われかならず 罪に 行 れなんかし。たゞ 爰にてこそ身をうしなひけめ」とて、庭の 内に 伏て、七日を経たり。衣通《そとをり》姫いなびがたくまう来たり給ひしかば、藤原に 殿屋を建てすへられけり。天皇、藤原に 行幸なりまして、衣通《そとをり》姫の 消息をしのびながら 垣見させ給ひしに、衣通《そとをり》姫ひとり 君待がほにて(日本紀)

わがせこが 来べきよひなり さゝがねの

くものをこなひ こよひしるしも

天皇此歌をきこしめしてより 御心にいとめておはしまして

さゝらおがた にしきのひもを ときさけて

あまたはねずに たゞ一夜のみ

※ 「いまそかり」は、いらっしゃるの意。在そがり。

※ 「いなびがたく」は、断りがたく、辞退しがたく。否ぶ。

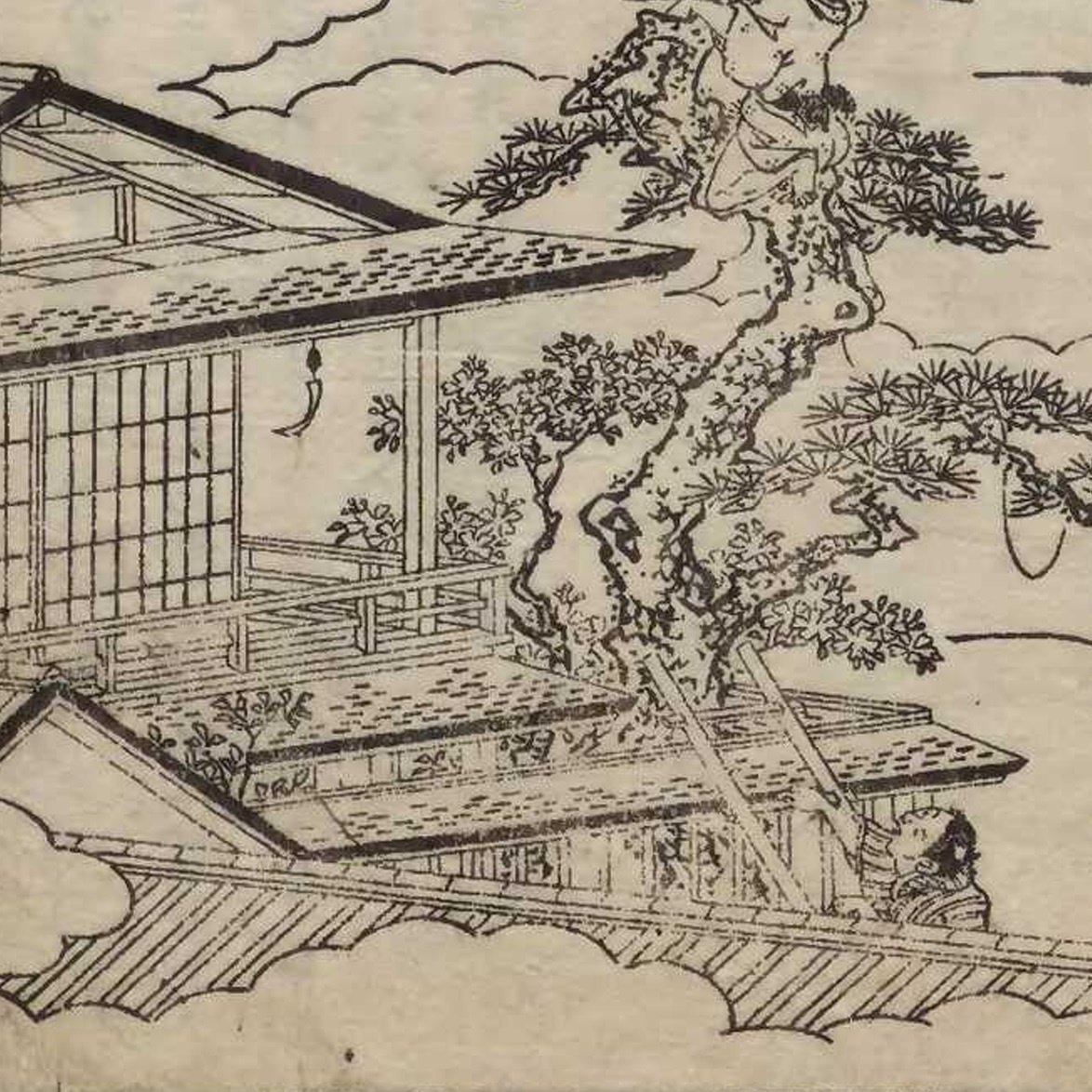

岡寺

東光山 龍蓋寺

一名、岡寺。舒明天皇の皇居、岡本宮の地なればかくいふとぞ。天智天皇の御願、義渕僧正の開基なり。西国第七番の順礼所なり。義渕僧正いまだ 童の時、天智帝いつくしみまし/\て 只 皇子と同じく岡本宮にして 成長たまひ、出家し、やんごとなき智者となり。入唐 熟学し、帰朝の後、大和國におゐて 龍蓋寺、龍門寺、龍福寺を 造営し、大寶三年、僧正に任じ、神亀五年七月に入寂す。禮部に勅して、喪事を 監護させ給ひぬ(釋書)。

※ 「釋書」は、鎌倉時代に書かれた仏教通史『元亨釈書』のことと思われます。

逝囘丘

風雅

旅人のゆきゝの 岡は 名のみして

花にとゞまる 春の木の本

為家

※ 「為家」は、鎌倉中期の歌人、藤原為家。

逝囘丘

岡、飛鳥、二村の間にあり。

岡本宮

舒明天皇の 皇居也。齊明天皇も岡本宮に遷り給ふよし日本紀に見へたり。玉林抄に曰、岡本宮は 橘 寺のひがし、逝囘岡、即 今の岡寺の地に 礎 のこれり。

※ 「玉林抄」は、室町時代に書かれた『太子伝玉林抄』。『太子伝玉林抄』(国立公文書館デジタルアーカイブ)

倭彦命窟

土人、武烈の 窟といふ。

鬼厠 鬼肉几 亀石

左から かめ石 鬼のまないた 鬼のせつちん

鬼厠 鬼肉几

倭彦命の 陵 より西なる田の中にあり。是 即 石棺、又は、石蓋なり。いかに 年経ぬればとて、いとおほけなき名をばいひはやし、世の人をまどはしけるぞや。

大和志曰、倭彦命の墓、石棺、窟中 方丈 餘あり。大石五片をもつてす。磨礲 精巧にして、今半は 毀る。石棺、石蓋、路傍に棄たり。土人、鬼厠、鬼肉几と呼ぶ。

壺坂寺

秋寒し をし合う石の 佛立

●●

壷坂山 南法華寺

清水谷村の東、壺坂山にあり。本尊は千手観世音にして、開創は南都の道基上人なり(拾芥抄)。上人は、もと元興寺の住侶にて、智徳名譽、世に聞こへ、大寶三年の頃かとよ、此山に光明る赫々たり。上人これをあやしみ、必霊地ならんとよちとり、日夜霊應を 祈り給ひけるに、ある時、千手の相を 現し、千眼 光りを放給へり、上人 歓喜ななゝめならず。即、尊容をうつし、水精の 壺に納め安置し給ふ。

※ 「拾芥抄」は、室町時代に編纂された百科事典『拾芥抄』。

益田岩舩

暮行春のかたみには、深山の花のまた散のこり、岩つゝじ咲乱るゝ頃、里人、此 岩舩のうへにて、風光を臨み、ながき日のならひ、海棠の花のねむれるおりふし、時鳥の初声におどろきけるも、一興とやいわん。

益田池

大和志曰、弘仁四年 隍。其 址北は 池尻を限り、南は 檜隈におよぶ。三瀬村の西南の丘の上へに 碑の 趺石あり。俗に、岩舩といふ。高二丈 許、縦二丈五尺、横一丈三尺、上に両方の 孔を鑿一槽とし、碑身は今亡びたり。其銘は 釋空海性霊集に見へたり。

益田の 旧名は、村井といへり。此地は 漢直の 𦾔宅なり。嵯峨天皇 旱に 田畑の 損ふ事を 愁ひ給ひしかば、弘仁年中 前大和守藤原朝臣縄主、紀伊守末等、此所の地理佳なる事を 弁へ、池を 堀すべきよし奏しければ、やすく 勅許ありしより、縄主、末等、真圓律師と申合て、池を堀らせたり。大伴参議國道、和州太守藤廣を池の 検校職に補せられたり。或人曰、旱魃といへども、田を 益の功ありしより、益田池と 號せられけるとなん云傳ひける。

久米寺

雁落て 稲穂あらすな 久米の里

蕣福

霊禅山 東塔院 久米寺

久米村にあり。聖徳太子の 御弟 久米皇子の 御願にして、本尊は薬師如来の坐像、長八尺、又、皇子の感得の尊像は薬師佛の長一寸壱分、黄金の壺に 納て、本尊の 佛胸に 安置し給ふ。

釋書曰

久米仙者和州上郡人 入深山学仙法食松葉

服薜茘一且騰空過 故里會婦人以足𨂻

浣衣其脛甚白急 生染心即時墜落

つれ/\艸云

久米の仙人の物あらふ女のはぎのしろきを見て、通をうしなひけんは、まことに手あしはだへなどのきよらに肥、あぶらつきたらんは外の色ならねばさもあらんかし。

※ 「つれ/\艸」は、徒然草。第八段に久米の仙人の話が掲載されています。

※ 「はぎ」は、脛。足のすねのこと。

※ 「はだへ」は、肌のこと。

物あらふ女のはぎのしろきを見て

天満山 長寶寺

長法寺

常門村にあり。寺前に石燈籠あり。勒曰、正和五年施入於長法寺。

筆者注 ●は解読できなかった文字を意味しています。新しく解読できた文字や誤字・誤読に気づいたときは適宜更新します。詳しくは「自己紹介/免責事項」をお読みください。📖