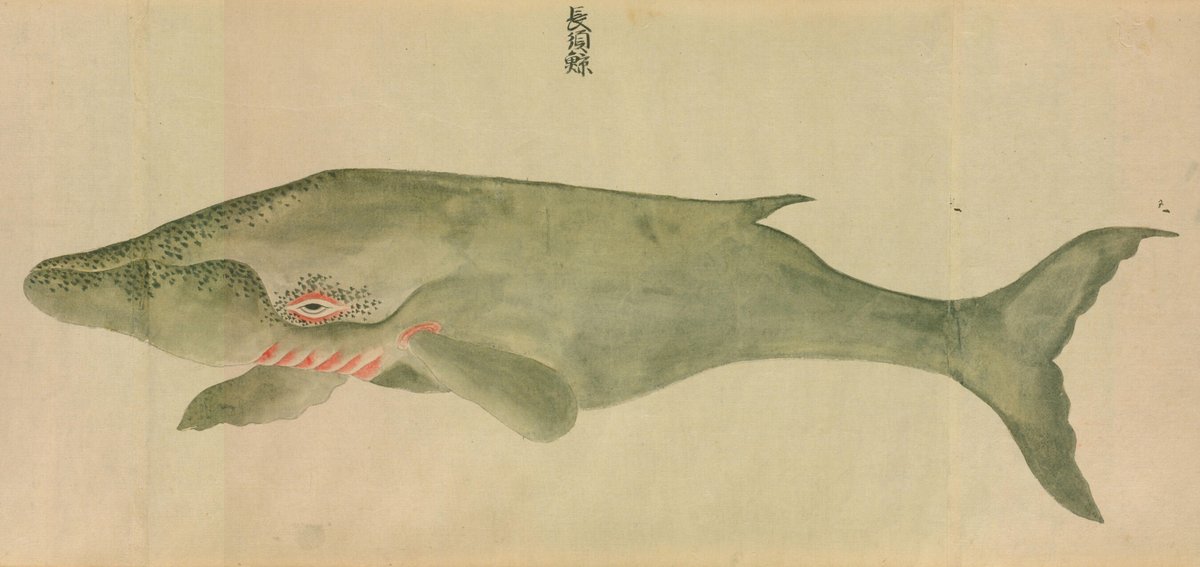

鯨及海豚各種之図 一

背美鯨

長さ九尋程有之。胴の廻りもをなじく拾五尋ほど有之。海上に間もなく浮み出、潮を吹上る時、海中より壱弐間は一筋と見へ、弐三間にては二つに分れ見へ申候。但、元壱つのうちにへだて有之。歯はなくして、毛のそきもの上㗁下㗁附き組合居申候。その毛、長さ八九尺ほど、数は三百六拾枚有之。是を鯨の髭と申ならはし候。此 魚油、弐斗入、七八百樽程有之。

※ 「尋」は、両手を左右に伸ばしたときの、指先から指先までの長さを基準にした長さの単位で、江戸時代には一尋の長さは一定ではなく、四尺五寸(約1.36m)または六尺(約1.8m)ほどでした。明治五年(1872年)の太政官布告により、一尋曲尺の六尺と定められました。

※ 「有之」は、これあり。

※ 「間」は、一般的に曲尺《かねじやく》で六尺(約1.8m)になります。

※ 「弐斗入」は、一斗缶(約18ℓ)×2=約36ℓ。

※ 「七八百樽」を換算すると、約25~28.8 t(25,200~28,800ℓ)になります。

背美鯨

座頭鯨

長さ拾尋ほど有之。頭の形、せみくじらより平く有之。長さ壱間半程にて、鯨のやうなる物有之。潮を吹上るとき、上細に三筋に見へ申候。腹の下うね立、是をすのこと申候。口中の毛、長さ壱尺五六寸、二尺ほど。油 弐斗入参四五拾樽程有也。

※ 「うね立」と「すのこ」について、江戸時代後期に書かれた『鯨肉調味方』に次のような説明があります。

簀子

座頭、長須の下鰓辺より、貝の夲一尺八寸ばかり上の方迄、腹皮のうねだちて皺みたる所をうねと云。うね皮、厚さ三四分ばかり有て、その内赤身に白身がちの肉有をば簀子と云なり。厚き所は一尺ばかり、薄き所は三四寸あり。

座頭鯨

長須鯨

頭の形、せみくじらに似て細く、長さ弐拾七八尋、三拾尋有之。胴の廻り細く、惣じて此魚の形細くなりて有之ゆへ、長須と申ならはし候。口中の毛、座頭鯨 同前なり。油弐斗入千樽程有之。

長須鯨

右、三色の鯨、西国にて十月初頃より、北方より南方に通り申候。

児鯨

長さ拾尋程有之。名を青鷺と申ならはし、長須鯨に似申候。口中の毛、同前也。油弐斗入る五拾樽程有之。

児鯨

鰯くじら

長さ七尋程有之。頭の形、座頭鯨と児鯨の間のやうに見へ申候。此 鯨、二月より五月まで見え申候。右、五色のくじら、西国海上に有之。

鰮鯨

まつかう鯨

西国に無之、紀州熊野海上に有之よし。口中に歯有之。長さ七八寸、廻り壱尺ほど有之よし。油を取には、背の皮をはぎ汲取。大分の油有之候。此魚腹中より龍涎香と申●●物を出し申候。

※ 「無之」は、これなく。

※ 「龍涎香」は、マッコウクジラの腸内に発生する結石。香料の一種、龍涎香。

マツコウ鯨

右之外、土鯨、赤ぼう鯨、●●の頃、西国に無之、いせ熊野海上に有之候。

※ 「●●の頃」は、はるの頃 でしょうか。

※ 「いせ」は、伊勢と思われます。

土鯨

赤ボウ鯨

右、鯨魚を取候事、唐国にては●申候よし。阿蘭陀人は、北方氷海の内、クルウンウント申国に、夏の頃 参行て、鯨魚の油を取用ひ候よし●傳候。

※ 「クルウンウント」について、詳しいことは分からないのですが、江戸時代後期に書かれた『東遊記』に次のような記述が見られます。

大魚

北狄の地 夜國の沖 クルウンウンドなどいふ國の海には鯨 夥しく、其中には格別 大なるありて、蠻人の説を聞たるばかりにて、まことしからざる物ありといふに、余もまのあたり親しく東海の人に聞くに、東蝦夷の海におきなといふ魚あり。其大さ二里三里にも及べるにや、つひに其魚の全身を見たる人はなし。春は此魚南に出て秋よりは北へ帰る。蝦夷の猟船は毎度出合ふ事なりとぞ。

サカマタ鯨

ノウソ鯨

コト鯨

◇

過去note『鯨及海豚各種之図 三』もよかったら見てみて下さいね。👀

筆者注 ●は解読できなかった文字を意味しています。

新しく解読できた文字や誤字・誤読に気づいたときは適宜更新します。詳しくは「自己紹介/免責事項」をお読みください。📖