百鬼夜行絵巻

治所のすゑのとしかとよ、中のみかどのみなみの辺、朱雀のにしのかたに、何某の中納言とかや、すめ給へる御舘あり。家ゐのありさまは、つき/\しき程とはみえ侍れども、よゝふりにしあとにて、棟門かたぶきつ、ゐちのさまもあらはなり。

※ 「つき/\し」は、つきづきし。調和がとれていること。

※ 「棟門」は、公家や武家の邸宅における屋根付きの門のこと。むねもん。むなもん。むなかど。

※ 「かたぶきつ」は、傾きつ。

この何某も、もとは官加階よろしきまでに物し給へるにや侍れど、いつとなく、時のおぼえもうとくて、すみあらしたる家居のさま、雨の日のつれづれものこく、月の夜はさらでも、昔をしのぶよすがとぞなりにける。

※ 「官加階」は、官位が昇進すること。

※ 「すみあらし」は、住み荒らす。長く住むことで破損したり汚したりする意味。

そのころ、みやこうつりの事とて、おほうちはいふにおよばず、貴賤のともがら心くるしきのみにてつゐえ、みやこ なには津 のむかしのあとにたちかへり、いまのみやこはあれはてゝ人の家のものこれるかたはすくなく、世にあひて上につかへるともがらは、みなつきしたがひ奉り、時をうしなひて、よにわびぬるものは、みやこにとゞまり侍りぬ。

※ 「なには津」は、難波津。

されば、そのゆへにや、このなにがしも、みやこのすまゐ物さびしく、伏見の●●しるへありて、御たちをば 家久しき翁にまかせをきていて給へり。ある人、いさゝか たづぬる事有てとふらひ侍りしに、翁はあれはてたる御たちにたゞひとりのみ有。

●●は、いとよろこびて、物がたりなどねんごろにて日もくれかたになり侍りしかば、いざかへりなむといふに、翁いひけるは、よしやかたる事もつきし、あすまではとなむいひて、ひたすらにとゞめければ、その心にまかせぬ。

ふけ行まゝに、翁はまどろみ侍れど、つや/\めもあはで有しに、うしみつばかりに、家のうち物すごくおほにしに、おもてのかたよりあやしき声して あなひす。又、おくのかたよりも、聞なれずおそろしげなるあし音にて「誰にや」といらへ侍りて、いつかを見侍れば、おそろしきものゝかたちなり。

※ 「つやつや」は、すっかり、完全に。

※ 「うしみつ」は、丑三。今の時間でおおよそ午前二時から二時半ごろ。

※ 「いらへ侍り」は、答へ侍り、応へ侍り。

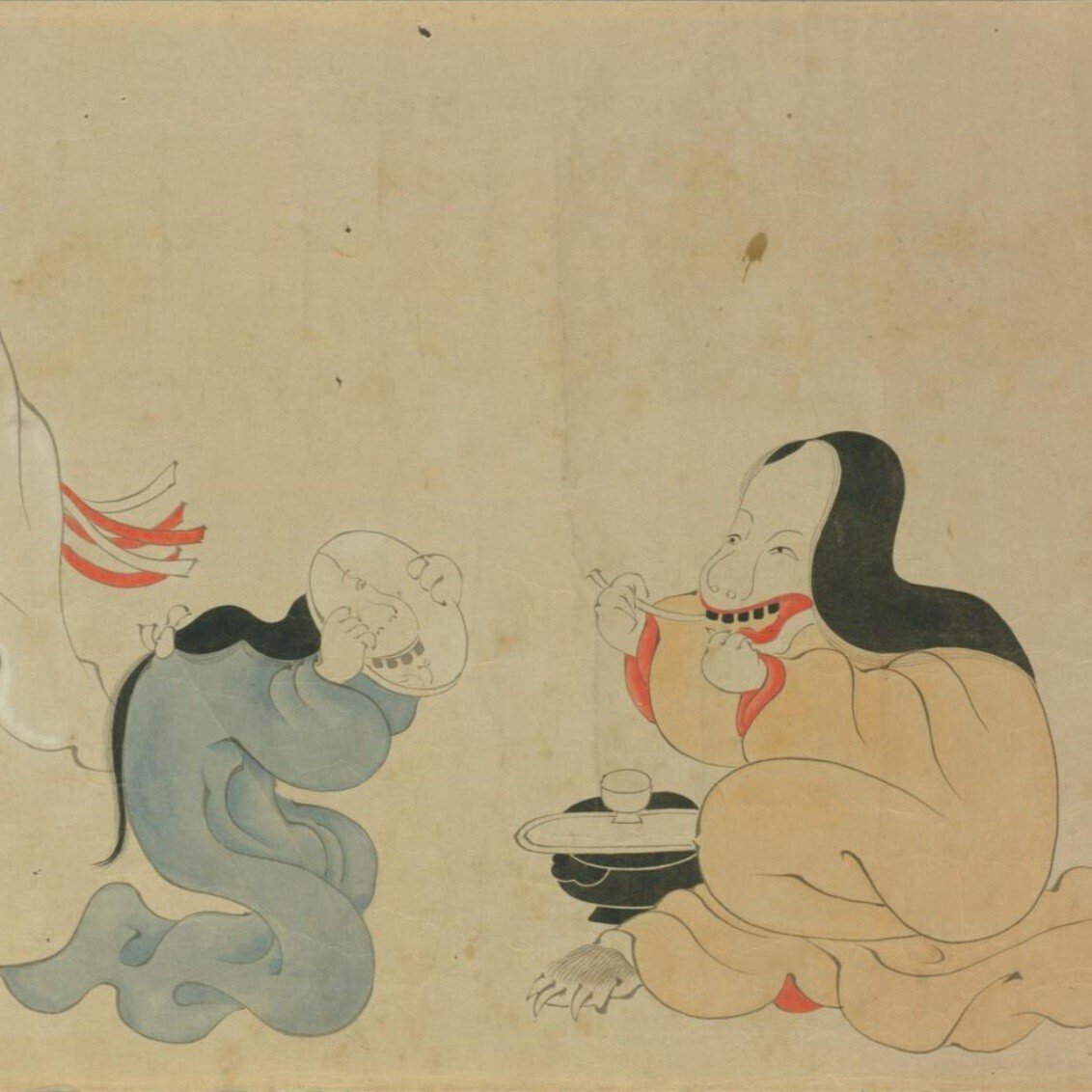

はじめあやしげなる声しけるものいひとかは、それがし、いまゝでは近衛かはらのおほみやどのに有けるが、かしこも人しげくすみうきまゝこの所にきたりぬ、となむいひければ、うちのかたよりものすごき声にて、いくらともなくはしりいで、よくこそきぬるものかるとよろこばしとて、まろひまかりていひいつるをみれば、異類異形のものなり。

※ 「かしこも人しげく」は、彼処も人が多くという意味。

※ 「すみうき」は、住み憂き。

あまりのおそろしさに、いきをもせでゐ侍て、その有さまをともし火のかげによく/\見侍れば、又、うちのかたよりうす衣かつぎたる女のすがたにて、そのあし音あらゝかにて、家のうちもゆるくはかりぞ有。と●うはかれたるこゑにて、一ふしのうたをかなでける。そのこと葉、われと心はこびする人よ、月の夜ころはいとはれて闇にきまさむ。

バタバタと音を立てて歩いて行く

※ 「あらゝか」は、荒らか。

※ 「こと葉」、言葉。

人これし、たとひ心はすゑとをらすのあたしおとこも、いみじき日ともすがた心にへだてはなきぞ。いでこ無人のいのちとらばやとうたひける声しはひおそろしさ骨髄にとをりておぼえけるに、こゝかしこのものかけより、いろいろのあやしき声にてとつとほめける。

月の夜ころはいとはれて

かくて、あまりのおそろしさにありつる翁をおどろかし侍れども、いとよくねいりたるにや、めをもさまさで侍れば、いとゞ心せきてもあしもうちなして、声をたてなむとせしかども、いでず。いかゞせむと思ふうちに、きらめきわたるものあり。

※ 「おどろかし侍れども」は、ここでは、翁を起こそうとしたという意味。

みれば、六尺ばかりの大きなるかゞみ内のかたよりまろひきたるをみれば、そのかゞみにひとしき女のかほばせのおそろしげなるをうつせり。こはいかにとおもひ、うしろのかたにかへりみれば、そのかほはせの女●盥にむかひ、鉄漿くろくふくみし口もとにて、完爾とわらひけるさま、おましゐもきゆるばかりにぞおぼえける。これもみるがうちに、あとかたなくうせぬ。

※ 「かほばせ」は、顔ばせ。顔つき。

※ 「盥」は、たらい。水や湯を入れて、顔や手足を洗うのに用いる木製の器。

※ 「鉄漿」は、お歯黒のこと。また、お歯黒をするための染料。

※ 完尓は、完爾。にっこりと笑うさま、微笑むさま。

その後、又、おそろしげなるものゆふしてのおほぬさとりて、ふりたて/\は上にあふぎ、ちにまろひたるさま、きねが手むくるのつとやうのわざにや、さま/\あやしきものかれこれいてあひて、おとめのすゝの音とり/\しらべぬる。たこ神に手向るゆのはれしばしかなでゝはてはゆのはれにてうせし。釜もうちかつぎ、たこもおのれとまろひて、ゆくかたなくなりぬ。

どこかへと消えてゆく

※ 「おほぬさ」は、大幣。神職がお祓いのときなどに用いる祭祀用具。

又、しばしありて、楽器の音しきりにきゝ遊とおぼえしが、程もなく、びはことひきつれて、笙のかたちあるものはしりいで、おそろしげなるものはらつゝみを羯鼓としなしてまひかなでぬれば、とりかぶとやうのものはうへにひるがへりて、みなれぬおそろしさ、こと葉も及びがたし。

※ 「びはこと」は、枇杷琴。

※ 「羯鼓」は、雅楽に用いる打楽器のひとつ。

※ 「とりかぶと」は、鳥甲、鳥兜。舞楽で、楽人や舞人が用いるかぶりもの。

※ 「こと葉」は、言葉。

枇杷 と 琴 を引き連れて走り出てくる

かゝるところへまた、おほきなるふるきかわこなとのやうのもの、天井のうへよりおとしぬ。その音ひとへに、いかづちといふともこれ程にはと思ふにつけて、また、いかなるおそろしき事もや、なす●●とまほり●るに、ほどもなく、かはこのうちよわくらひさき、つかみやふりて、ゑもしれぬおそろしきもの、いくらともなくはひいで、あるひは大きなるくまの手のごとしものいでゝ、これもおくのかたへまろはしける。

※ 「いかづち」は、雷のこと。

さて、そののちは、草履にめくちつきたるもの、竹馬にのり、むちうつていづる。これにつきそひて、めなれぬあやしきもの、あるひは、仏具、雑具などのかたちあるもの列をひきて、かなたこなたとめくる程に、夜をはやあけなむ。

かゝる●きもなき所へきたりて、おそろしきめをもみる事よと、悔しき事かぎりなし。やう/\しろくあけがたにもやあらん。すらなむとおもふ時、おくの方より一どにとつと、ときの声をあげゝることしばしやまず。

※ 「ときの声」は、鬨の声。士気を鼓舞するために、大勢の人が一斉に声を上げること。

かゝりし程に、またあやしき声にてすばや。我ためにかいをなす事こそあれとて、あはたゞしくにげまどふありさま、ひとへに、いくさのごとくはたをさゝげおめきさけび、こゝかしこにけうせぬと思へば、程なくしのゝめのそらとぞなりにける。

※ 「おめき」は、喚き。大声で叫ぶこと。

※ 「しのゝめ」は、東雲。東の空がわずかに明るくなり始めること。明け方。

逃げまどいながら大声で騒ぐ異形のものたち

ここかしこに消え失せぬと思へば …

ほどなく 東雲 の空 とぞなりにける

◇

筆者注 ●は解読できなかった文字を意味しています。ただ、文意がわからない箇所もあるので自信がありません。新しく解読できた文字や誤字・誤読に気づいたときは適宜更新します。詳しくは「自己紹介/免責事項」をお読みください。📖