竹田新からくり 上

竹田新からくり 上 子供きやうげん入

大坂細工人 竹田近江大掾

※ 「竹田近江 大掾 」は、江戸時代のからくり師。寛文二年(1662年)大坂道頓堀でからくり仕掛けの芝居(竹田からくり)を興行した人。

※ 「竹田からくり」は、竹田からくり芝居のこと。からくり人形やからくり仕掛けを使った竹田芝居は大坂名物。後に江戸でも興行され評判になったそうです。

『摂津名所図絵』に「竹田近江機棙劇場」の様子が描かれています。

📖

とうざい とうざい いずれも様へ申上まするは

竹田近江の大豫 さひく 去年七月上旬より

御意に入まする所に 殊の外 御ひいきなし

※ 「とうざいとうざい」は、東西東西。芝居や相撲などで、口上を述べたりするときにいうきまり文句。

※ 「さひく」は、細工。

○○ 早朝より 御出被遊 ○○ まする段 他のきこへ

ぐわいぶん じ○き 惣座中 恐悦仕まする

さて 年内中にも おさめまして ○のぼりまするはづに

ござりますれども 追日 御ひやうばん 御ひいきに預り

芝居も はんじやう仕まする

※ 「御出被遊」は、おいであそばさる。

※ 「追日」は、日増しにという意味。

※ 「仕」は、つかまつる。

依之重ね仕当 正月十三日より 新からくり

あまたとりたて 御意に入まする事 みてまする迄

ゆるゆる 御らん○○ませふ

是より しんからくり ゑつくしの始り 左様に召ませう

※ 「依之」は、これにより。

📖

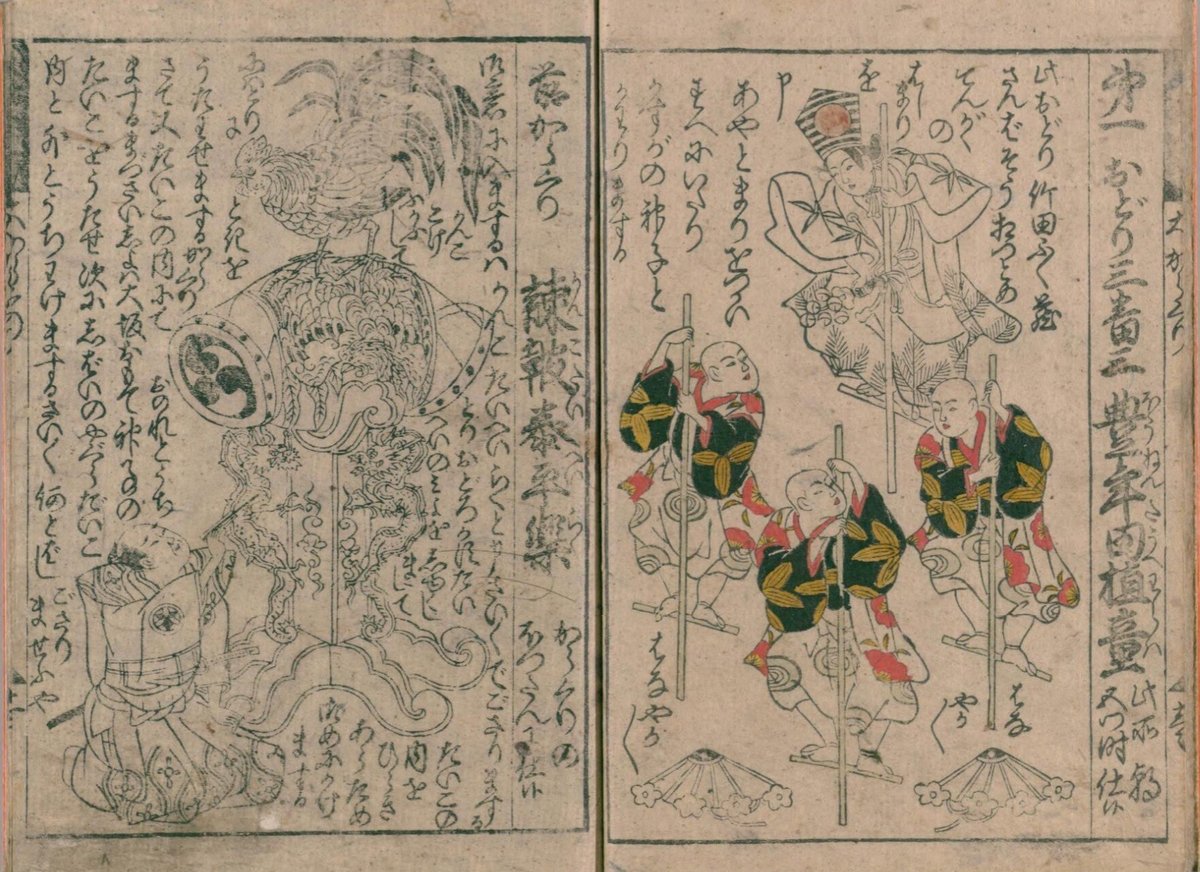

第一おどり 三番三 豊年田植童

第一おどり 三番三 豊年田植 童

此所 朝五つ時仕候

此おどり 竹田ふく蔵 さんばそう 相つとめ

てんがくの はじまりを申 あやとまりをつかい

すへにいたり かすがの神子と かわりまする

※ 「さんばそう」は、三番叟。狂言の曲名。大蔵流では『三番三』と書く。

前 からくり 諫鼓泰平楽

前からくり 諫鼓泰平楽

からくりのほつたんに仕候

御意に入まするは かんこたいへいらくと申

さいさい でござりまする

とりおどろかす たいへいのみよを

しやくしまして たいこの内をひらき

あらため 御めにかけまする

※ 「諫鼓」は 中国の伝説上の聖天子(堯、舜、禹)が、諫言をしようとする民に打鳴らせるよう朝廷の門外に設けた鼓。いさめのつづみ。

にはとりに ときを うたわせまする からくり

さて 又 たいこの内にて おのれとうちまする

まづ さいしよは 大坂おもて 神事のたいこをうたせ

次に しばいのやぐらだいこ 内と外と うちわけまする

さいさい 何とばし ござりませふや

📖

子供狂言 狸都侍昔噺

子供狂言 狸都 侍 昔噺

此きやうげん 五つ過に仕候

いわせ三実 竹田米吉 せき内 竹田善吉

す山○○ぶ 竹田与三松 うとん舟 竹田九み介

春木うこん 竹田伊三郎 やつこたん助 竹田ふく蔵

おさむらいさん よふこそ ござんした

せき内 こわいか

をれも こわいぞ こりやならぬぞ

からくり 吹矢的なには扇

からくり 吹矢的なには扇

此からくり 四つまへに仕候

此さいくは 小児の にんきやうに ふきやをふかせまする

まづ さいしよは あふぎを ふきおとしまする

つゝをのぞき ねらいをつけまする

※ 「さいく」は、細工。

※ 「にんきやう」は、人形。

次に らうそくのしんを ふきゝらせまする

さて しよくだいの さほの内より

あさかぼの ふねぐみを のれと仕

紙をはりまして 火をともしまする

さいく すこしばかりの かねあいもの

なにとばし ござりましやうか

※ 「らうそく」は、蝋燭。

※ 「しよくだいのさほ」は、燭台の竿。

📖

からくり 天満神和合書始

からくり 天満神 和合書始

此からくり 同時に仕候

此さ○○は 天神の人○に 左右の手 口 筆にて

梅さくら松の三字をかゝせまする

松の木の せきだいと なりまする

次に からこの人形 おのれと さかさになり

片手づゝ はなしまして つなをたぐり

むかふへ わたりて

梅の木の せきだいと かはりまする からくり

※ 「せきだい」は、石台。植木鉢のひとつ。

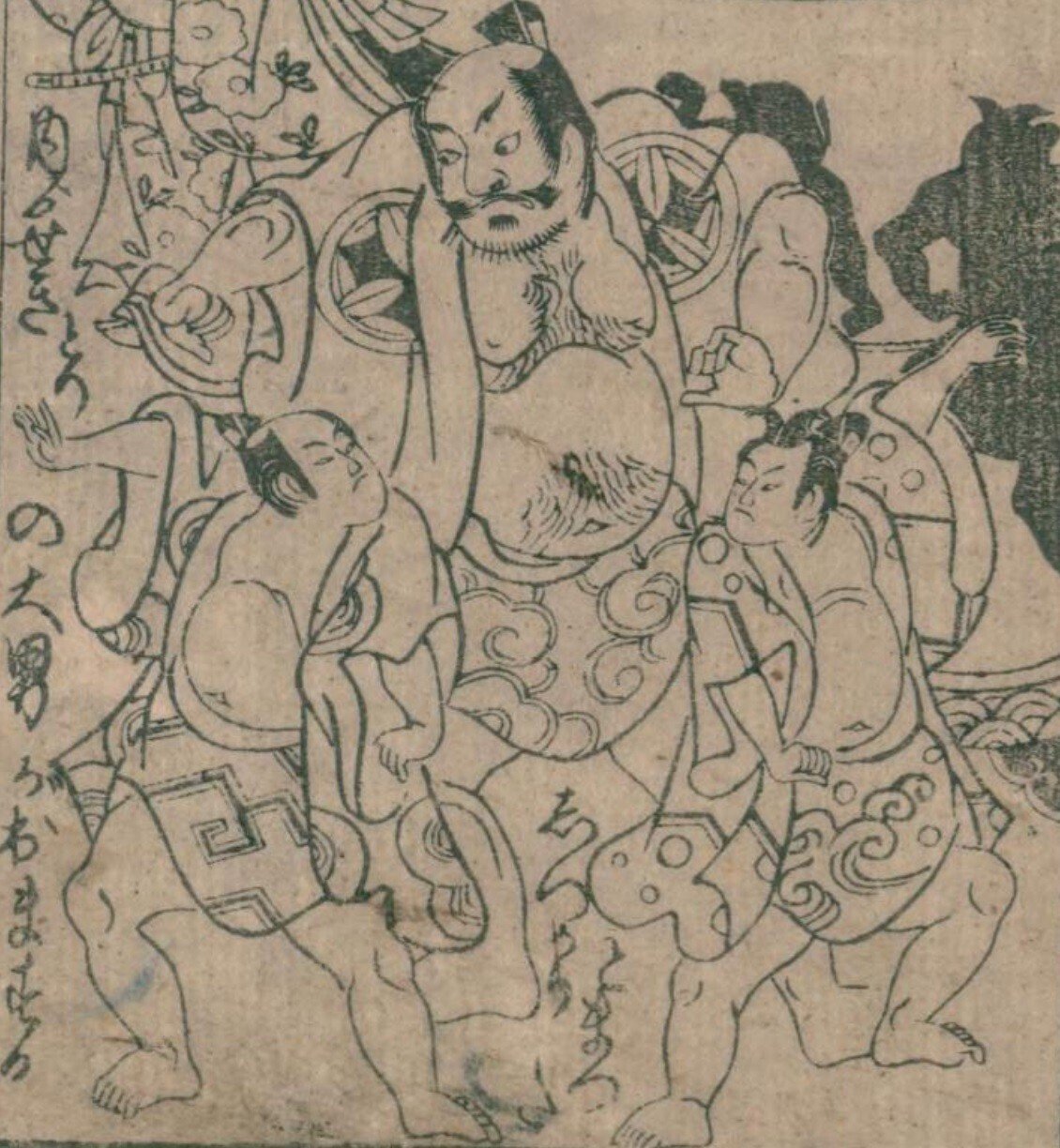

第二おどり 業平姿写絵

第二おどり 業平 姿 写絵

此おどり 四つ半時仕候

此おどり さいしよ なり平の 女すがたにて仕

※ 「なり平」は、在原業平。

次に みな まわりどうろうの 内へ 入ますれば

すもふと かはりまする

次に とうらうの 内より せきとりの 大男が

出まする

※ 「まわりどうろう」は、回り灯籠。走馬灯のこと。

📖

前 からくり 詩歌好文木

前からくり 詩歌好文木

此からくり 同時仕候

此さいくは 大和の国 たかまてらにて

鶯のさへずる こゑは

しよやう まいちやうらい ふさうげん ほんせい の

※ 「好文木」は、梅の古名。

※ 「さいく」は、細工。

※ 「たかまてら」は、天孫降臨の地である高天原のこと。

※ 「しよやう まいちやうらい ふさうげん ほんせい」は、「初陽毎朝来 不相還本栖(初春の 朝 毎には来れども あはでぞかへるもとのすみかに)」。

うぐひす さへずりまする

しいかを 梅のゑだ おのれと まがり

もじを あらわしまする さいさい

子供狂言 節分大豆男

○ゝ よろこびや

子供きやうけん 節分 大豆男

此所 ひるまへ仕候

いへぬし 竹田義吉 子代○○ 竹田平吉

長三○ 竹田ふく蔵 女ぼう 竹田与三次

おに 竹田与三松

※ 「きやうけん」は、狂言。

わしは こつちが なければ

ほうらいの しまへ かへられませぬ

これ おにどの わしが つけざしじや

まいれ まいれ

※ 「こつち」は、小槌。

※ 「ほうらい」は、蓬莱。

※ 「つけざし」は、付差し。自分が口をつけた杯などを、そのまま人に差し出すこと。親愛の気持ちを表すしぐさ。

📖

からくり 天王寺番匠尊像

からくり 天王寺番匠尊像

此からくり 昼時仕候

此さいくは てんわうじ大工のてを

のはしめ仕まする

次に 道具ばこの内より 大工どうぐ

おのれとおまして

しやうとくたいしの もくぞうとなりまする

※ 「番匠」は、大工のこと。

※ 「てんわうじ」は、天王寺。

※ 「しやうとくたいしのもくぞう」は、聖徳太子の木像。

からくり 四人の大工 それぞれの

はたらきが ござります

御きを付 御らん○○ませふ

すみを うち○して さしかねをあて

てをのを つかいまする

からくり 四人の大工 四天王とかわり

西村■[■は亠+里]長 筆 まする

※ 「さしかね」は、指矩。大工道具のひとつ。指金、差金、曲尺とも呼ばれる。

※ 「すみをうち」は、墨を打ち。墨糸で黒い線を引くこと。墨打ち。

右上の男は「墨打ち」をしています。

筆者注 ○は解読できなかった文字を意味しています。

新しく解読できた文字や誤字・誤読に気づいたときは適宜更新します。詳しくは「自己紹介/免責事項」をお読みください。📖