森のようちえんの創作教育

みやしろ森のようちえんでは、森や自然の中で過ごすことがほとんどですが、台風や、暑すぎる日、寒すぎる日には、室内で創作することもあります。

紙を切って色を塗って、何かを創り出すことは、みんな大好きです。

ただ目的もなく作り続けていることにつまらなさを感じてしまうこともあるので、森のようちえんの先生たちは様々なアイデアを出します。

「じゃあ、夏祭りしようか?」

その提案にのって、子どもたちはお祭りを楽しみにしながら、そのテーマに沿って創作を続けます。

今回は「壁のような大きな絵を描きたい」というところから、話が始まりました。

描くときは楽しいだろうけど、朽ち果てていくのをどうしよう? 小さく切って持って帰ってもらう? 凧にする? いろいろ悩みが出てきます。

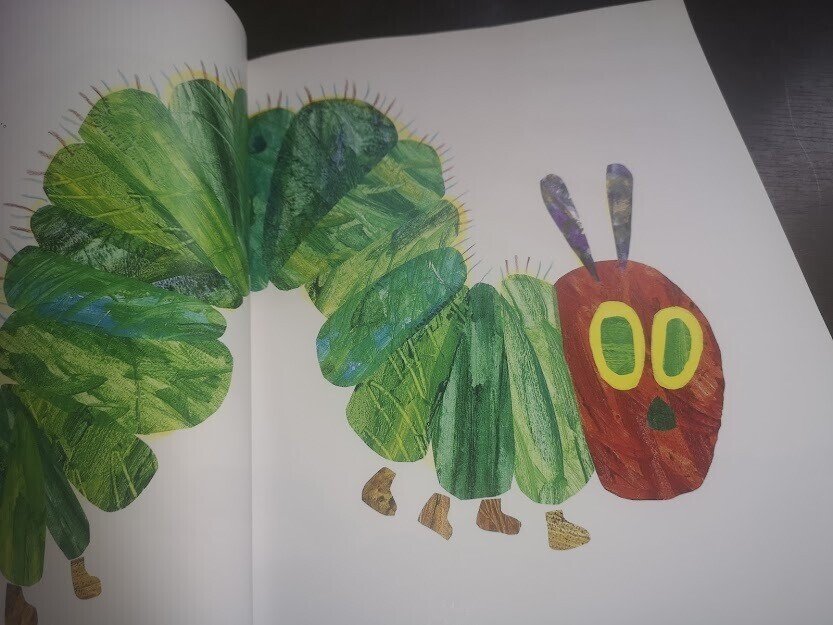

そんなときに再会した本が有名な『はらぺこあおむし』です。

そのいきさつと、これから、みやしろ森のようちえんの創作で、やろうとしていることを順を追って説明します。

20世紀の画家でピカソとともに並び称され、巨匠として活躍したマティスは、1941年に腸閉そくのために大手術をし、油絵を描く体力を失います。

72歳のマティスは、油絵を失っても表現の手段は失いませんでした。

「切り絵」という表現方法に、新たな可能性を見出だします。

上の写真の中の、コローやセザンヌのコメントのように、写実的な輪郭線で絵を描く画家のアングルは、「形だけに心を奪われ、絵の本質を見失っている」と多くの画家から批判されていました。

もともとルネサンスの工房で、絵が製作されている時代から、「ぼかし」による空気感の創出が絵の表現の醍醐味でした。色に区切りを入れる輪郭線はナンセンスの極みだったのです。

病によって油絵の道を断たれたマティスが、たまたま手にした、はさみと色紙によって、新しい価値感が生まれました。

マティスによって、アングルの輪郭線も「色と形を明確に分離することによって、存在感を際立たせている」という解釈が登場します。

そして結果的に、グラフィックアートの基礎を気づくことになります。

私たちが普段、目にする生活の中に、マティスの腸閉塞は大きく影響しているのです。

古からの方法だけが、正しいものではないことを、私たちも忘れないようにしたいと思います。子どもたちに明日起こることの中にだって、はかりしれない奇跡があるかもしれません。

これだけでも

「絶望の淵であきらめない」

「可能性は、身近に眠っている」

「周囲や伝承が正しいとは限らない」

「新しい解釈の創造性」

「表現の多様さの価値」

など、学ぶ要素が詰まっています。

なにも真似をすることが大事ではありませんが、これらのマティスの切り絵は、宮代図書館にある本で見ることが出来ます。

色に意識的であること、観察すること、切り分けて再構成すること、いろいろな可能性に満ちています。

マティスの未知の可能性を秘めた色紙のように、「何か新しいものが作れたら」と思うグラフィックアート出身の絵本作家にとって、「自分で色を創る」という発見は、夜も眠れなくなるほどの興奮だったと思います。

『はらぺこあおむし』の作者エリック・カールは、マティスの偶然の発見も、ぼかしと区切りの美術史的な転換も、色の持つ説得力も、コントラストの重要性も知り尽くしています。

「色の魔術師」と呼ばれたエリック・カールにとって、「今、なぜ、それをするのか?」と言うことは、疑いの余地のない価値ある仕事でした。

エリック・カールの創作は、「心を無にして手を動かす」というところから始まります。

何を作ろうか、という欲がないのです。

ただ、身体と空間の調和の中で、何かが生まれ出る瞬間を感じるだけです。

これは瞑想に似ています。

じっと座るだけが瞑想ではない、と私はいつも思っています。

こうして塗られた紙を一定の大きさに切り、色調ごとに保管します。

「ティッシュペーパー」と呼ばれる、それが素材となり切り絵を創り出す元になります。

古いカーペット、木片、プラスチックの板、ブラシ、素材を描く道具も多種多様です。発想の豊かさ、斬新さ、こだわらない創造性を感じます。

映画『ハチミツとクローバー』のワンシーンのような、思う存分の色塗りで、身体を使った新鮮な体験をしてみたい。

それを切り分けて、色調ごとに保管して、作品を作るときに引っ張り出して再構成する。そんなことも面白そうだ、と思ってしまいます。

ここでも

「色と色を観察すること」

「表現の試行錯誤」

「バラバラにして再構成する、空間的な把握」

「身体的な思考」

「先人の知識の参照と活用」

「グラフィックアートの可能性」

「美意識」

など、学べるものがふんだんに含まれている、と思います。

与えられる存在から、創り出す存在へ。

そんな大人でもドキドキするような体験となったら嬉しいです!