文明と地図を考える その14

前回の記事では、アラビアの偉大な数学者、アル=フワーリズミーについてて触れました。

(今回の記事は、前回の記事をお読みいただいてから読み進めていただくとわかりやすいと思います)

彼の描いた世界地図は現存せず、著書の多くも失われてしまっています。

イスラム世界の数理的な地図で、現存するのはイドリーシーの世界地図です。彼の描いた地図は、フワーリズミーの時代から200年以上の時を経て生まれました。

今回は、12世紀、中世の地図の一つの集大成を作り上げたイドリーシーの世界地図を取り上げます。

イドリーシーとは何者?

正式にはアル=シャリーフ・アル=イドリーシーといいます。

「シャリーフ」という名前は、イスラム教の預言者ムハンマドの末裔を意味しています。

さらに「イドリーシー」は、北アフリカにあったイドリース朝の王族の末裔であることを意味しています。

つまりこの人、とんでもない血筋の持ち主だということですね。

彼はアフリカ北部のセウタで生まれ、コルドバで学び、スペインと北アフリカの各地を旅しました。

その後、ノルマン王国国王ルッジェーロ2世に招かれてパレルモ(シチリア島=現在のイタリア)に滞在し、ノルマン宮廷でイスラム文化の権威として活躍しました。

名家出身の著名な学者にもかかわらず、生没年は不詳。

また、フワーリズミーと同じく、著書の多くは失われてしまっています。

イドリーシーの世界地図

イドリーシーの地図として知られているのは、

1154年に制作した円形の世界地図です。

元々の世界地図は、重さ400kgもの銀板に彫られていたと言われています。

幾何学的なイスラム世界のデザインが見え隠れしています。

そして

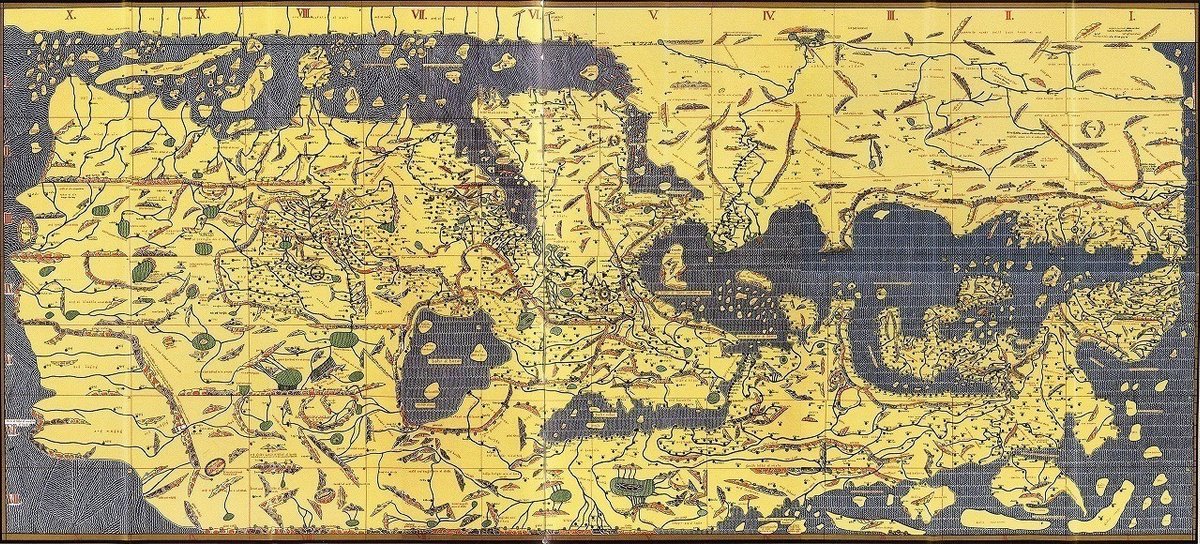

同じく1154年に作成した世界地図です。

こちらの地図は、タブラ・ロジェリアーナと呼ばれ、上の円形世界地図の解説書として著された「ロジェールの書」に付属する地図です。

その他に、地域別、70枚以上もの地図が付属しています。

しかし、上の地図と下の地図を見比べると、どう見ても下の地図の方がかなり詳しい…。

実は、ロジェル2世の死と共に、詳細な描写を持つ銀板世界地図は破壊されてしまい、今残っている円形世界地図はその簡略化版です(もったいない…!)

というわけで、より描写の詳しいタブラ・ロジェリアーナを基準に特徴を見てみましょう。

わかりやすい特徴としては、

①南が上になっている

ですね。これはイスラム世界の地図では一般的な描き方で、「南が正面」という考え方の影響を受けていると考えられます。

ここで、参考に数理的な地図の先輩であるプトレマイオスの地図と並べてみましょう。

タブラ・ロジェリアーナも、180度回転し、北を上にしてみます。

両者を比較すると、タブラ・ロジェリアーナは、

②アラル海の描写がある

③マレー半島とアフリカ大陸が陸続きになっていない

④地中海やアラビア半島の海岸線が正確になっている

⑤今まで大雑把な描写だった北西ヨーロッパの描写がそれなりに正確になっている

といった特徴が見られます。

②、③については、フワーリズミーの影響でプトレマイオスの地図を修正したものと考えられます。

一方で、何故かインド半島がきちんと描かれていない点はそのままです。

イスラム商人の情報は入ってきているはずなのに…。

④、⑤については、イドリーシーの仕えていた王国が「ノルマン王国」であったことが関係しています。

名前の通り、ノルマン王国は、ノルマン人(ヴァイキング)の王国です。

ノルマン人は8世紀頃、北欧から地中海方面に南下し、地中海のシチリア島を支配するに至りました。

つまり、イドリーシーがいたシチリア島は、ノルマン人(ヨーロッパ世界)とイスラム世界のちょうど接点に当たる場所で、両者の知識と文化が融合する場所でした。

そのため、

北西ヨーロッパ~地中海の描写 =ノルマン人の知識

地中海~アラビア半島~東南アジアの描写 =イスラム商人の知識

の両方が盛り込まれているのです。

初めて描かれた「waku waku」

この地図には、他にも見逃せない特徴があります。

タブラ・ロジェリアーナの南東の端(マレー半島があるあたり)を見てみます(下の図は、元図から南北を反転してあります)。

「A」の矢印のところですが、上下反転している上にぼやけて見づらいのですが、「waku waku」と書いてあります。

実はここは、日本(倭国)を表しています。

つまり、日本はこの地図では、「アフリカ大陸の最東端」にあるとされていたのです。

この描写は、前回の記事で触れたフルダードビフの影響です。

彼の言う「シラ(新羅)の対岸に位置する」という記述を誤って解釈した結果であると考えられます。

※「シラ」は「B」の矢印の所にあります。

場所の誤りはあるものの、イドリーシーの地図が、「金を産出するwaku waku」として、西洋の地図に日本を描いた最初の地図ということになります。

ところで、この「waku waku」という名前が結局ヨーロッパで定着しなかったのはなぜでしょうか?

(もしかしたら、日本が「黄金の国ワクワク」という名前になっていたかもしれません)

それは、イドリーシーが制作した地図自体があまり広がらなかったためです。

イスラム世界ではある程度 写本が出回ったものの、ヨーロッパには断片的にしか伝えられず、1592年(16世紀になってから)ローマで印刷され、世に知られるようになりました。

16世紀(1500年代)初めごろがコロンブスが登場する時代です。

この頃既にヨーロッパでは、マルコ・ポーロの「東方見聞録」などにも記されている「ジパング」という呼称が一般的になっています。

そのため、残念ながら(?)「waku waku」という呼称が一般化することはなかったのです。

中世の集大成ともいえるイドリーシーの地図ですが、実はその後の地図に与えた影響は限定的でした。

彼はその後、「ロジェールの書」を改良・発展させた著書も著しましたが、こちらは現存しません。

生没年不明なことも含めて、ちょっとかわいそうな人物ではあります…。

今回、日本が地図に登場しましたので、次回はちょっと趣向を変えて、日本の地図について触れたいと思います。

ここまでお読みいただき、ありがとうございました!

もし、読者の方からのご質問があれば記事化していきます!

(時間はかかると思いますが、少しずつ記事にしますので気長にお待ちください<m(__)m>)

TwitterのDMなどで、お気軽にお問い合わせください。

更新情報もこちらで発信します。

また、私がいいな、と思った記事も気まぐれにつぶやきます。

もしよろしければ、フォロー、お気軽にどうぞ!

いいなと思ったら応援しよう!