日本史のよくある質問 その16 「荘園」とは?⑥

前回の記事では、10世紀以降における「私領」や「開発領主」の台頭を中心に触れました。

私領は、公験(国司による認可)を受けて開墾され、地方の有力者の事実上の私有地となっている土地のこと。

そして、開発領主とは、国司とのつながりを背景に田地の開墾に参加するなどして、私領を集積した人のことを指しています。

私領の増加は国にとって良くないことのように見えますが、初期の私領は公験を受ける代わりに官物などの税を納めていました。

班田収授法を維持できなくなった朝廷は、国司に徴税のノルマを課し、代わりに任地の統治を一任します。

国司からすれば、ノルマを達成するために自分の権限を活用して耕地を増やそうとするのは自然な流れと言えます。

しかし、開発領主と国司の力関係は極めて危ういもので、開発領主は常に、私領を国司に没収(収公)されるリスクと隣り合わせでしたし、国司からすれば、開発領主の力が増大すれば免田(税をおさめなくて良い)の承認を求める声が強まってしまいます。

ちなみに、開発領主は国司に対して優位に立てるよう、「寄進」という手を使い始めるのですが…今回はその話の前に、国司と開発領主の微妙な力関係について、もう少し掘り下げていきたいと思います。

というわけで今回のテーマは、

④「職」と「受領」の出現

です。

土地の私有が拡大した10世紀半ば以降、土地だけではなくもうひとつ、私有化が進んだものがあります。

それは「官職」です。

9世紀ごろまで、つまり律令体制がまだ機能している状況下では、国司や郡司など、官職を任命するのは朝廷の裁量でした。

国司は、朝廷の中で中位程度の官位を持つ官僚が任じられましたし、郡司は国司の推薦に基づいて地元の有力者の中から朝廷が任じました。

しかし、原則として何度も同じ役職に任命されたり、世襲されたりはしませんでした。

郡司については、時には国司が推薦した人物以外が任じられることさえありました。

もちろん、官職の世襲など論外で、

「なんぞ公官を以て私に相譲るを得ん也」

と言われ、公的な官職を私的に譲り合うなどあり得ないことでした。

ところが、10世紀半ば以降になるとある変化が現れます。

公的な資料の記載に、本来の官職(郡司・郷司など)名の後に「職(しき)」という言葉がつくケースが目立ち始めます。

「職」がつく・つかないの基準は、その地位が「譲状」によって受け継がれているかどうか。

ちなみに「譲状」とは、その地位を誰かに譲渡する際に発行する証明書のようなものです。

意味を素直に取れば、ただの引継ぎ書類とも取れるのですが、どうやら実際にはそういうわけではなさそうです。

というのも、譲状の中身を見てみると、

国司が来た時に、譲状の詳細を説明しておくように(現代語訳)

という記載が見られます。

逆に考えると、事後承諾を前提にして、先に当事者同士で官職の引継ぎを終えてしまっている…ということですね。

これは、官職が「私的な財産」として受け継がれるようになったことを意味し、先述の律令体制下の概念からすると極めて大きな変化で、律令国家の中央集権的な官僚機構が決定的に変質した瞬間です。

このことは、「官職の私財化」と同時に、もう一つ大きな意味を持ちます。

律令体制下では、「郡司」や「郷司」は国司の下で地方の土地(公地)や民(公民)を直接管理し、徴税を請け負う立場でした。

このようにな立場が私的財産の性格を帯びるということは、いずれ彼らが管理する「公地」や「公民」についても私的財産として取り込まれていく可能性を示しています。

実際に、10世紀末から11世紀の初めにかけて、官職の私財化と同時に荘園や私領が拡大。さらに、貴族や寺社が現地の有力者と結託して未開墾地の囲い込みを始め、さらに公領まで侵食されるなど、由々しき状況になります。

この状況に歯止めをかけるため、朝廷は国司にある権限を付与します。

それは「検田権」。

前回の記事でも少しだけ触れていますが、国内の田地を検分し、公地・墾田・荘園・私領などの選別と承認作業を行うと同時に、税率を独自に決定する権限のことです。

今までは原則として、太政官符という朝廷の許可状により最終的な決裁が行われましたが、この決裁を国司が代行するようになったのです。

こうなると、国内の土地管理に対する国司の権限は飛躍的に増強されます。

一方、権限強化と同時に国司の役割も大きく変質していきます。

これも前回の記事で触れた部分ですが、国司は朝廷から徴税ノルマを課されるようになりますが、一方でノルマさえ達成すれば任国をどのように統治するかについては不問とされているのです。

つまり、実際にどれくらい「税」を徴収したのかについては朝廷は関知しないということですね。

こうなれば、国司の仕事は単なる管理職から、「うまみ」のある仕事に変質していきます。

豊かな国に赴任すれば、大きな財を築くことも夢ではありません。

このように役割が変質した国司のことを「受領」といいます。

ちなみに、本来は国司は4名体制(四等官制…長官(かみ)・次官(すけ)・判官(じょう)・主典(さかん))だったのですが、権限強化に伴い最上位の国司(基本的に長官)に権限が集中したことから、次官以下は赴任する必要がなくなり、都にとどまるようになります。

これを「遥任」といいます。

豆知識ですが、上野・上総・常陸の3国は「親王任国」といいます。

この3国だけは、長官には親王が任じられます。親王は名目だけで、給料は受け取るものの任国には行きません。

そこで、次官(介)が実質的なトップを務めることになっていました。

なので、大名などの持つ官職名に「越後介」や「丹波介」というものは出てきません(トップは長官(守)です)。例えば「越後守(えちごのかみ)」なら正しい。

一方、親王任国については、「上総介(かずさのすけ)」(例えば信長)や、忠臣蔵で有名な吉良「上野介」が出てきます。

話を戻します。

この変質により、少しでも税を多く徴収したい国司(受領)による恣意的な決裁も横行するようになります。

それがこの頃によくみられる「受領の暴政」です。

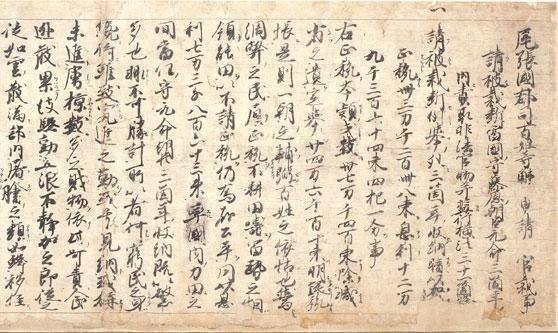

11世紀、尾張国の国司であった藤原元命(ふじわらのもとなが)の不法を現地の郡司や百姓たちがを訴えた「尾張国郡司百姓等解文」

などはその例でしょう。

後の院政期に作られた言葉ではありますが、

受領は倒るるところ、土をもつかめ

と揶揄されたりしますので、その暴政は相当なものだったのでしょう。

一方で受領は現地の人達を信用できなかったようで、赴任の際には都から自分の部下たちを引き連れていったようです。

「尾張国郡司百姓等解文」は、10世紀末以降の国司(受領)と郡司・百姓たちの対立の最たる例で、郡司や百姓たちは貪欲な彼らから何としても資産を防衛する必要性に迫られます。

前回の記事を合わせると、当時の国司と郡司・百姓たちの微妙な関係が見て取れると思います。

さて、次回こそ(笑)、これらの前提に立って藤原道長の時代に入りたいと思います。

ここまでお読みいただき、ありがとうございました!

いいなと思ったら応援しよう!