オイルロードとペルシャ湾

6月13日、衝撃的なニュースが飛び込んできました。

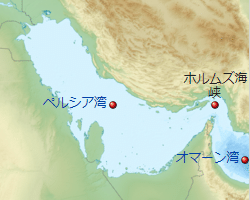

ペルシャ湾の出口にあたるホルムズ海峡

で、石油タンカー2隻が攻撃を受け、乗組員が退避したというもの。

それを受けて、NY市場の原油価格が急騰しました。

現代社会において、石油は主要エネルギーであり、最も重要な工業原料のひとつ。

価格の急騰は、世界経済にとっても、エネルギー調達コストや原材料コストが増すことから大きなリスクになります。

現在も、欧米諸国とイランの間でその責任の所在をめぐる応酬が続いています。

日本はかつて、2度にわたる石油危機(オイルショック)を経験しています。

この時も、中東情勢の急激な変化による石油価格の高騰がありました。

ホルムズ海峡が何故、オイルライン(石油輸送路)の要衝なのか。

今回は、中東地域や石油について、地理・歴史的な方向から同時に考えてみたいと思います。

1、石油とペルシャ湾

石油が何故できるのか、という理由については、実は現在でも議論が続いています。

ですが、この記事では現在の主流である「生物由来説(有機成因論)」、その中でも一般的な「ケロジェン根源説」を採ります。

ケロジェン根源説

海や湖の底には、多くの生物の死骸が堆積します。

そして、その死骸には炭水化物、蛋白質などの高分子化合物が含まれています。

それらが化学変化を起こし、非水溶性の化合物となったものがケロジェンです。

そして、そのケロジェンの上にさらに砂・泥などが堆積していきます。

ケロジェンは地中で、長い時間地熱や圧力に晒されます。

その結果、ケロジェンが熱分解されてできるのが石油ということになります。

そして、生成された石油は地層の中を移動していきます。

石油は液体ですから、地下水と同じ砂岩など、隙間が多く水を通しやすい地層に移動していきます。

さらに言えば、地層が褶曲(上下方向に波打つ)している場所の、背斜部と呼ばれる場所に、地下水に浮くようにして溜まる傾向があります(油は水に浮くため)。

このような場所にできるのが油田です。

ということは、かつて

・栄養が多く、温暖で生物が多い(石油になる「材料」が多い)

・比較的水深が浅い(深い所では油層が深くなるため採掘が困難)

水域があった場所、なおかつ

・褶曲運動があった(ある)

場所に油田は多いことになります。

現在では、アメリカのオイルシェールやカナダのオイルサンドなど、比較的採取が困難なものも、技術の進歩や石油価格上昇により採掘されるようになりました。

しかし、古くからある(採掘が容易)な油田はこのような場所に集中しています。

その代表的な場所が「ペルシャ湾岸」です。

超大陸パンゲアがローラシアとゴンドワナに分裂した際、その間には「テチス海」という巨大な海が横たわっていました。

この海は、約2億年前から新生代第三紀までの間、存在していました。

テチス海は、その後の大陸移動の中で消滅していきます。

その名残ともいえるのが、カスピ海、黒海、アラル海などです。

テチス海は、温暖で浅い海だったといわれています。

つまり、かつてテチス海だった地域は、先述の条件から見て石油の層ができやすいことになります。

さらに、ペルシャ湾岸の地層は石油を貯め込みやすい背斜構造です。

これは、アラビア半島は元はゴンドワナで、そこから分離してユーラシア大陸に衝突していることが関係しています。

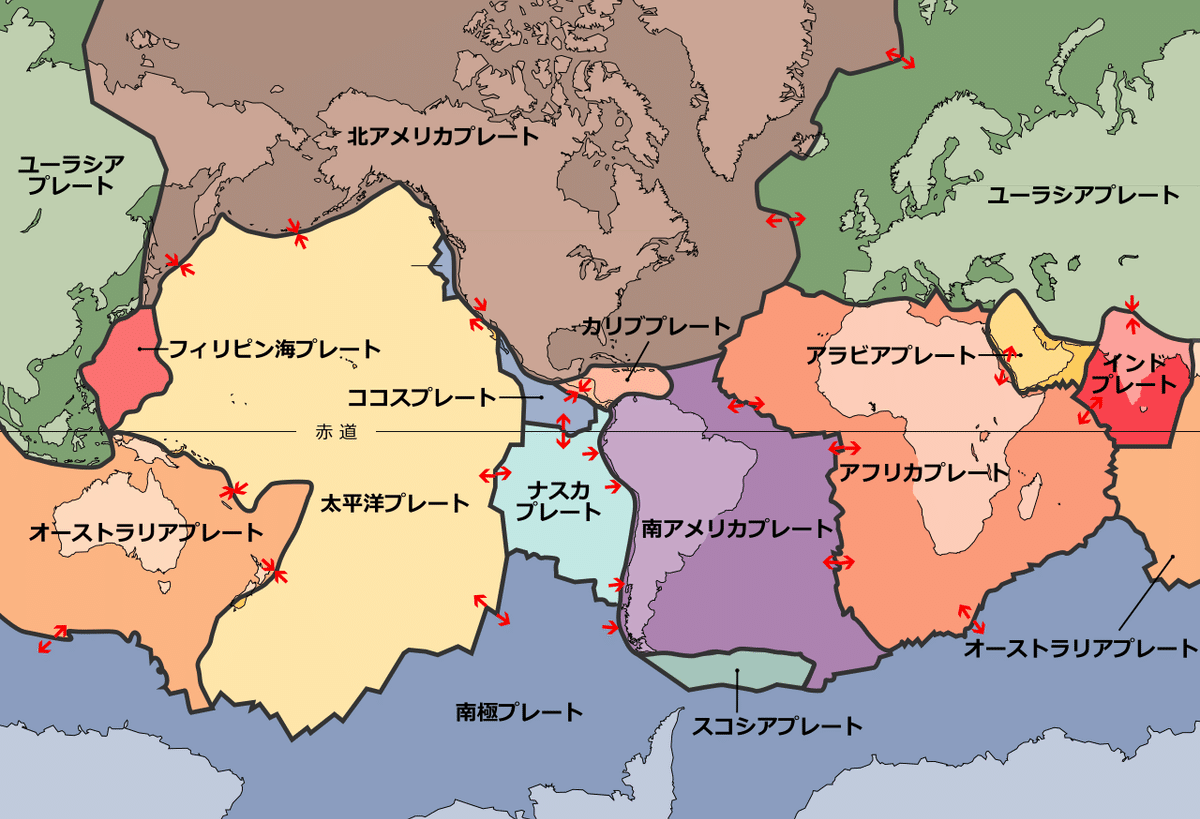

下のプレートの図を見ると、アラビア半島やインド半島などはユーラシア大陸主要部とは別のプレートに属していることがわかります。

アラビア半島北部は、プレート境界で言うとプレート同士がぶつかり合う「狭まる境界」にあたり、地層が褶曲しやすい場所です。

さらに、石油を通しやすい地層(隙間の多い砂岩や珊瑚礁由来の石灰岩)と、石油を通さない地層(隙間の少ない岩盤など)が重なり合い、石油を貯めこみやすい地質構造を持っていました。

これらの条件が重なり合い、ペルシャ湾岸には採掘しやすい巨大な油田が多く存在したのです。

2、存在するが故の苦難

第一次世界大戦前まで中東を支配していたのは、1299年に建国されたオスマン・トルコ帝国でした。最盛期の領土を見ると、東ヨーロッパや北アフリカにまで勢力が及んでいます。

この帝国がいかに強大なものかわかります。

1453年、コンスタンティノープルが陥落し、ビザンツ帝国が滅亡

したことにより、地中海交易をめぐる情勢は激変します。

オスマントルコは地中海東部からアラビア半島を支配し、東西交易の要衝を掌握。交易に高額の関税を課すようになります。

一方、イベリア半島ではイスラム勢力に対する抵抗運動(レコンキスタ)

が最終局面を迎えていました。

アフリカに後退するイスラム勢力を追うように、今度はヨーロッパの勢力が新しい(イスラムから伝来した)航海技術を駆使してアフリカ、さらにアジアや新大陸に進出。1500年頃には大航海時代が始まります。

そして、各地にヨーロッパの艦隊が派遣され、世界の姿が明らかになるにつれ、今度は「探検」していた地域を「支配」しようと、ヨーロッパ諸国は激しい争奪戦を展開するようになります。

いわゆる「植民地支配」ですね。

一方、1700年頃から、オスマントルコの勢力後退が顕著になります。

ナポレオンによるエジプト遠征に敗れ、北アフリカを失います。その後も勢力の後退は続き、1900年ごろにはその勢力範囲はアラビア半島のみになってしまいました。

しかし、アラビア半島で同じ1900年ごろ、あるものが発見されました。

それは巨大な油田。

このことにより、アラビア半島をめぐる情勢は一変します。

交通の要衝(あとはコーヒーの産地…)という以外、取り立てて注目を集めてこなかったこの場所が、世界有数のエネルギー資源供給地として注目の的となったのです。

1800年代末~1900年代初頭は、自動車など、エンジンを使った乗り物が普及、石油需要が爆発的に高まっていった時期でもあります。

そして1914年、オスマントルコにとって運命の分かれ道となる出来事が発生します。

それは第一次世界大戦。

オスマントルコはドイツ側にたって参戦しますが敗北。

帝国は、石油利権を求めるイギリスやフランスによってバラバラに解体され、植民地化されてしまったのです。

この時の(適当な)分割が、現在の中東問題の一つの原因でもあります。

その後も、石油利権や影響力の確保をめぐり大国がこの地域の紛争に介入、大きな戦争に発展したケースが多々あります。

イラン・イラク戦争、湾岸戦争、イラク戦争…現在も続くテロ組織との戦いも、元をただせばこの問題に行き当たります。

この地域に富をもたらすはずの石油(現に、産油国として繁栄を謳歌しているUAEのような国もあります)

が、延々と続く戦火

の要因にもなっているとは何とも皮肉な話です。

3、オイルラインの大動脈、ホルムズ海峡

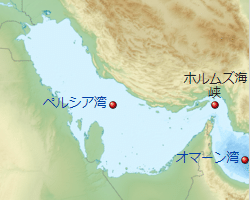

ホルムズ海峡はペルシャ湾とオマーン湾の間にあります。

最も狭い所は33kmしかありません。

こんな場所で陸地から狙い撃たれたり、機雷(海に設置する爆弾)を設置されたらひとたまりもありません。

この場所を、ペルシャ湾で産出された石油や天然ガスを満載したタンカーが行き来します。

現在でも世界で消費される原油の3割から4割ほどがこの場所を通ります。

石油を「血液」と考えれば、まさにこの場所は「大動脈」であると言えます。

ここが通行できなくなれば、世界のエネルギー供給はたちまち逼迫することになるでしょう。

今回は、まさにこの場所でタンカーが攻撃されたのです。

原油市場や各国が極めて敏感な反応を示したのも当然と言えます。

4、おまけ

せっかく石油について取り上げましたので、日本における石油の歴史について。

日本の歴史に石油が登場するのは、668(天智天皇7)年のこと。

「日本書紀」に「越国、燃ゆる土、燃ゆる水を献ず」と記述されています。

現在の新潟県から、燃える土(アスファルトか?)と燃える水(石油)が献上されたというもの。

かつて「臭水(くそうず)」と呼ばれた石油が採取されていたのは、新潟県黒川村(現在の胎内市)。

かつてこの地では、自然に湧き出した石油が「黒い川」として流れていたため、黒川村という名がついたとか。

現在でも、シンクルトン記念館

では、古い油井跡

や、自然に湧き出す石油

を見ることができます。

※シンクルトンは、明治初期に来日、この地に石油採掘技術を伝えた人物です。

今回は、ホルムズ海峡の事件を受けて、石油やペルシャ湾岸の歴史などについて書いてみました。

ご参考になれば幸いです!

いいなと思ったら応援しよう!