シュタインズゲートが大ヒットした要素を作った「ついやってしまう」体験の作り方

こんにちは。もぐめっとです。

変な顔ですみません。生きててすみません。厨二病ですみません。

今回は、「ついやってしまう体験の作り方」という神の本(通称神本)があるのですが、

それを神のゲームと称されたSteins;Gate(通称シュタゲ、もしくは神ゲーとも)というゲームに沿ってどうやって心を動かす体験のデザイン、つまりデザイン体験を作っているのかというところを紹介していこうと思います。

ちなみに、この神本は企画以外にも子供のいいつけや、会議のときなど様々なところにでも使えるテクニックも紹介されているので是非読んでみるととても楽しいと思います。

本当に楽しいのですぐ読めちゃいます。

!!!!!!!!!!!!!! Warning !!!!!!!!!!!!!!!!

ここから先はスーパーマリオ、ドラクエ、風ノ旅ビト、ラストオブアス、シュタインズゲートといったネタバレ要素が入ってます。

特にシュタゲに関してはシュタゲへの愛でたっぷりでガッツリネタバレしています。

ネタバレされたくない方はいい感じに読み飛ばすか目をつぶってください!

Agenda

デザイン体験を作るのに必要な要素としては下記のものがあります。

直感のデザイン

驚きのデザイン

物語のデザイン

これらを通してシュタゲはどういったデザイン体験を作っていったのかを見ていきましょう。

直感のデザイン

直感のデザインを作る要素は下記になります。

1. 仮説「こうやるのかな?」

2. 試行「やってみよう(恐る恐る)」

3. 歓喜「思った通りだった!」

仮設を予測してたててやってみて、仮設が当たると脳は気持ちよく感じます。

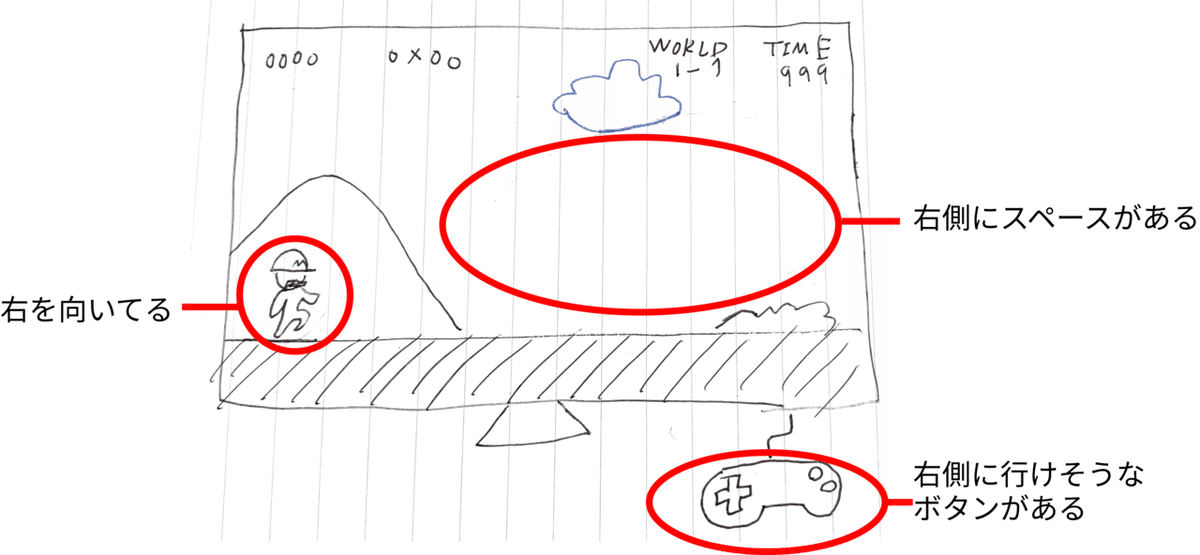

神本では、世界一売れたゲームであるスーパーマリオブラザーズを題材に説明しておりますが、マリオのスタート画面は右に行くというデザインに集中しているので直感的にわかるように作っています。

自発的に仮設を立てて、施行して、そのとおりになったという体験は一生否定できないほど深く信じものになります。

マリオの画面は自発的にやらせるという仕組みがとてもうまくできているため名作ともいわれているわけです。

ではシュタゲではどういったところにそんな仕組みがあるか。それはこの画面です。

引用:STEINS;GATE | ソフトウェアカタログ | プレイステーション® オフィシャルサイト

通称フォーントリガーというもので、メールや電話での対応で物語が変わっていくという画期的システムです。

これを見たプレイヤーは「文字の色が違うから選択して返信できるのかな?」→「押して見る」→「返信ができた!」という体感をすることができるはずです。

この直感のデザインの作り方としては、神本では3つ紹介されています。

■脳や心の性質を利用してする

さきほどのマリオのように、右側に行きたくなるような要素をおくことでついやってしまう仕組み作りをしています。

シュタゲのフォーントリガーでは文字の色の変化によって文字を選択したくなるような要素を置くことでついやってしまう仕組みを作ってますね。

■シンプルで簡単である

例えば下記を5秒みてからスクロールしてください。

1+1=?

これを見たあなたはつい問題を解いて、2という答えを頭に浮かべたとおもいます。これはシンプルな問題だったため、つい解こうといった事になりましたが、これが18782 X 18782とか複雑な問題になったら問題を解く気すらおきないはずです。

シュタゲのフォーントリガーでは文章を選択するだけでメールの返信ができてしまいます。もしこれが現実のメールのように自分で文字を選んで文章を作成するなんて機能だったらやらなくなったはずです。

■共通する記憶・常識を利用して作る

ゼルダの伝説では松明に火をつけて蜘蛛の巣を燃やして先にすすめることができます。

木は燃やせるといった常識を使ってるわけですね。この常識を知らないと誰も遊んでくれないゲームになっていたはずです。

誰もが生きている中での経験で思いつくようなことを上手く利用してゼルダの伝説ではついやってしまう仕組みを作っています。

シュタゲのフォーントリガーではメールは返信することができるという共通認識を使ってます。

メールの返信次第でどんな返事が来るのかなんてドキドキしながら青春時代、何度もメールセンターに問い合わせたりしたのはきっと僕だけじゃないはずです。(ジェネレーションギャップ要素あり)

こういった仕組みを使って、ついやってしまう体験を作成していくことができます。

驚きのデザイン

驚きのデザインを作る要素は下記になります。

1. 誤解「こうなるはずだ」

2. 試行「やってみよう」

3. 驚愕「え!? まちがいだった」

直感のデザインにより、仮設→施行→歓喜というのを何度もやるのは脳が披露していきます。また、同じ刺激を繰り返されると脳は反応が徐々に弱まってきます。

そこでその対策として、驚きのデザインを用いるのですが、神本ではドラクエについての紹介がありました。

ドラクエは字も多くとても操作も複雑で学習の要素が多いゲームで、シリアスな展開が続くものではありますが、そこに予想外の体験として、ぱふぱふを導入しています。

このぱふぱふをいれるタイミングというものも絶妙で、初めてのボスを倒して次の街にきたタイミングで導入されています。頭を十分使って疲れたところに驚きの体験を挿入して飽きをこさせない仕組みをいれています。

この予想を外す体験をいれることで、脳を再度活性化させることに成功しています。

驚きの要素としては、日常の平穏な生活で表立って登場してはならないもの(タブー)をいれると良いようです。下記の3種類のタブーが紹介されています。

■ポジティブなタブー

1 性のモチーフ ときめく感じ、エッチな感じ

2 食のモチーフ おいしそう感、腹減った感

3 損得のモチーフ お金ほしい感、損したくない感

4 承認のモチーフ 認められた感、所属してる感

■ネガティブなタブー

5 けがれのモチーフ 汚い感、罪悪感

6 暴力のモチーフ 痛い感、一方的感

7 混乱のモチーフ まちがってる感、クラクラ感

8 死のモチーフ 死に近づく感、オカルト感

■その他なタブー

9 射幸心と偶然のモチーフ 賭けている感、祈ってる感

10 プライベートのモチーフ はずかしい感、秘密感

ぱふぱふは上記でいうと性のモチーフになります。

こういった、人間の欲求を駆り立てる内容であるほど、ワクワクやドキドキといったものを生むことができます。

では、シュタゲではどういったモチーフを使われているかというと...

■ゼリーマンズレポート

引用:嫁のメシにウンザリしたら... / 亮介 さんのイラスト - ニコニコ静画 (イラスト)

ゲル状のバナナ(通称ゲルバナ)

SERNというラスボス組織が密かに人体を使ったタイムマシンの実験を昔から行っており、この実験の結果、人体は全身がゲル状になって発見される。この人体実験被験者の末路が記された報告書が、ゼリーマンズレポートと呼ばれています。

とても痛々しい形のレポートなので、暴力のモチーフが使われている感じですね。

■世界線が移動する度に起こる違和感

引用:#Steins;Gate ダイバージェンスメーターっぽいもの作った - VAN-Sのマンガ - pixiv

過去にメールを送ることができるDメールを送ることで世界が少しずつ変わっていってしまいます。

特に変化が大きかったのが、萌街であったアキバがただの電気街になってしまったという出来事はとても大きい事象でした。

この違和感といったものは混乱のモチーフを使われていますね。

■突然のヒロインの死

物語の中盤でヒロインであるまゆしぃは謎のヘルメットを被った集団に殺されてしまいます。

今まで平凡な日常を暮らしていて、死との遭遇なんて全く考えていない日々からの突然の衝撃的な出来事で、物語が一気に加速するポイントでもあります。

ここでは言われもなく、死のモチーフをがっつり使っていることがわかりますね。

■ヒロイン(真)とのキスシーン

引用:目を / まる さんのイラスト - ニコニコ静画 (イラスト)

物語後半で主人公岡部と紅莉栖は想いが通って二人でキスをします(キャー)

その後、紅莉栖は恥じらいながら会話を続けますが、岡部は印象として弱く、長期記憶にならないかもしれないからもう一度だといって更にキスをします(キャーキャー)

ここでは、プライベートのモチーフや性のモチーフが使われていると思われます。

上記のような手法を使ってシュタゲはつい夢中になってしまう体験を作ってることがわかります。

物語のデザイン

物語のデザインを作る要素は下記になりますが、この中身が結構濃厚です。

1. 翻弄:状況の理解

2. 成長:体験を通して成長していく

3. 意思:プレイヤーに決めさせる

物語には 物語内容と物語言説にわけられますが、何があったかをどう伝えるかで、物語は形成されていきます。ではどういった形でシュタゲは物語られているのかを見ていきましょう。

■翻弄

翻弄の構成要素として、環境ストーリーテリング、テンポとコントラスト、伏線といった方法があります

■翻弄:環境ストーリーテリング

人間の脳は、一見すると無関係な情報の断片でも、それらを組み合わせることで「何があったか」を推測したり、「何が起こるか」を推測したりしようとします。脳は常に周辺の状況や全体像を把握しようとしていて、バラバラな情報が集まっているだけの状態を嫌うのです。

ドラクエでいうと、村人から語られる情報から情報をつなぎ合わせたり、「返事がない。ただの しかばねの ようだ」のように、死体から環境の状況などをプレイヤーに推測させたりしています。

シュタゲでは、フォーントリガーのメールを使うことによって、メールのやりとりからキャラクターの性格や、状況などを推測させています。

■翻弄:テンポとコントラスト

物語の語りかたは能動的と受動態のふたつの要素で波を作っていてこれらは「テンポとコントラスト」と呼ばれています。波があることで、疲れや飽き発生の予防や、未来の予想をシンプルに簡単にしています。

ラストオブアスでは、ムービー編でじっくり見て、探索編でマイペースで操作し、戦闘編で集中した操作を行うといった一連の流れができています。

シュタゲでは、中盤までは波があまり大きくなく、離脱する人も人によってはいるかもしれませんが、中盤から先はしっかりとした波が形成されています。

その波というものが、変わってしまった世界をもとに戻すために、「現在での世界線を把握」(操作はあまりなく情報が流れる)→「Dメールを取り消すために奮闘する」(情報整理のために考察、メールの操作などを行う)→「Dメールを取り消す」(集中した選択を行う)といった流れです。

また、その流れ自体も大きな起伏があると感じており、鈴羽編で上がり、フェイリス、るかあたりで少し下げつつ、後半のまゆり、紅莉栖編で一気にかけ上げっていくような流れかなと感じています。

ストーリー全体の起伏イメージ

■翻弄:伏線

伏線の気づきの快感は強烈で、伏線を使うことで理解が一気に進む快感を得ることができます。

神本では、風ノ旅ビトにて、ゲーム冒頭に謎の光の玉が空を飛んでいくシーンが紹介されています。これが後々ものすごい快感を与えます。

シュタゲに関してはものの見事に伏線を回収しまくっていますね。

たとえば、冒頭にメールで届いた謎のムービーや、屋外に置かれた謎の衛星と少女、メタルうーぱ、そして、殺された紅莉栖。

これは直感のデザインになりますが、冒頭にうまく情報を詰め込むといった技法もシュタゲはものの見事に成功させています。

この伏線の回収具合がシュタゲが高く評価されている要員の一つといっても過言ではないかと思われます。

引用:#椎名まゆり まゆしぃ - イリヤのイラスト - pixiv

手元にあるメタル状のまるいのがメタルうーぱ。

こうした翻弄の技術を使うことでプレイヤーの物語る本能を引き出し、物語の中へと誘い込んでいくことができます。

■成長

ゲームの中の物語が進むと主人公は成長していきますが、プレイヤーもゲームを通して成長しているという体験を作ることがプレイヤーの物語をつくることにつながっていきます。

プレイヤーを成長させる構成要素として、収集と反復、選択と裁量、翻意と共感といった方法があります。

■成長:収集と反復

ポケモンでいうと、ポケモン図鑑といった「穴」があってポケモンを捕まえていくとその穴が埋まっていきます。この収集をしている間はプレイヤーは同じような体験を通して勝手に成長してくれます。

シュタゲでいうと、シナリオで表示されたシーン(画像)一覧というものがあって、シーンが埋まってないところをみると、あそこのシナリオをもっと重点的にもう一度プレイしないとだめだなといった形で収集と反復を行ってくれます。

また、シナリオエンドに関しても複数のエンドで穴が用意されているのでその穴を埋めるためにプレイヤーはシナリオを探し回ってその穴を埋めようとします。

見事に収集と反復を作ってますね!

引用:#ゲルまゆ ゲルまゆェ・・・ - degdiのイラスト - pixiv

ゲル状になってしまったまゆりのシーンはトラウマシーンの一つだが、なかなか探すのも難しいシーンの一つ。

■成長:選択と裁量

マリオではBダッシュを使うと早く進められますが、早いので敵との対処が大変になります。しかし、Bダッシュを使わなくてもゆっくり進むことになりますが、敵との対処もしやすくすることはできます。

プレイヤーはBダッシュをするかしないかを選択・裁量し、自分なりの冒険を立てていきます。そして、選択・裁量できた時、プレイヤーは成長を実感します。

シュタゲでは、Dメールをするか、電話するのか、もしくは何もしないのかといった選択と裁量ができます。

今までのノベル系のゲームですと、プレイヤーがどう答えるか、アクションするかみたいな選択肢を選ぶといったゲームが多かったのですが、シュタゲはそれをメールや電話といった現実に即した選択肢を用意することによってシナリオが変わっていくという神的発想でさらにゲームの存在力を昇華したといっても過言ではありません。

■成長:翻意と共感

引用:荒ぶるふたりのマッドサイエンティストのポーズ / フォレスト さんのイラスト - ニコニコ静画 (イラスト)

ラストオブアスや風ノ旅ビトでは面倒な同行者が現れます。ラストオブアスのエリーなんて、「私泳げない」なんて言い出して全然進めない始末。プレイヤーは「一人で行ったらもっと早くすすめるんじゃないか」とか思ってしまうかもしれませんね。

しかしこの面倒と思う気持ちが大事で、プレイヤーと主人公の同行者に対する気持ちを揃えることができ、それによって物語により引き込むことができます。

そして、同行者に対する気持ちが同じになったところで、同行者を死にそうな状況などに追い詰めることによって、同行者に対する面倒さというのを乗り越えて同行者を思い直すことができ、プレイヤーは同行者に対して共感することができるようになるまで成長します。

シュタゲでは、紅莉栖という頼れる存在がいますが、面倒という観点に関しては主人公である岡部倫太郎に矛先が向いていると思われます。この岡部倫太郎という主人公が曲者で、厨二病全開で普段から何を言っているかよくわからず、煽り気味の態度で、何度も紅莉栖とともに主人公にいらついたのではないでしょうか。

そうです、最初は紅莉栖とともにプレイヤーは同調していくのです。

しかし、物語が進んで主人公が追い詰められていくことで次第に主人公に対して共感していくといった形をとっています。

そして、後半ではなんと、紅莉栖の方が追い詰められるといった形になり、気づいたらプレイヤーは主人公と紅莉栖に対しても共感して、そして最後には主人公たちと混じってプレイヤーも涙を流しています。

なんという転換の手法でしょうか。。。!まさに神ゲーとよばれるわけです。

こうした成長の技法を使ってプレイヤーは主人公とともに成長していきます。

■意思

翻弄と成長の果てに、プレイヤーはプレイヤーが意思を持って自身で自らの物語を描こうとします。

意思の構成要素として、命のやり取り、未知の体験、解釈の余地、スタートに戻るといった要素があります。

■意思:命のやり取り、未知の体験

引用:0.523307 / 遠い青色 さんのイラスト - ニコニコ静画 (イラスト)

ラストオブアスでは、同行者エリーからワクチンを作って世界を救おうとしますが、旅の果てにわかったことはエリーの脳を取り出さないとワクチンが作れないということ。そこでプレイヤーは世界を救うか?エリーを救うか?という究極の選択の体験をすることになります。

今まで体験したことのない状況で今の自分が考えられることだけで決める。そんな体験をもたらすためにゲームは架空の物語を語ってきたといっても過言ではありません。

そして選択した結果についてプレイヤーは自分が描いた物語を誰かに語りたくなる気持ちが大きくなっているはずです。

シュタゲでは変えてしまった未来を戻してまゆりを救うか?もしくはそのまま世界線を変えずに紅莉栖が生きていく未来を選ぶか?という究極の選択が出てきます。そして両方救いたくてもどちらかしか救えないという運命に絶望し、そして主人公とともに悲観したのは僕だけじゃないはずです。

ちなみに、このゲームを終えたときには僕はシュタゲの布教者となっていました。

■意思:解釈の余地

引用:https://twitter.com/SG_anime/status/1001872113622401024?s=20

自分の描いた物語を語ってもらう際に、解釈の余地があると語り手ごとに解釈は広がっていき、そしてそのゲームについて深いといった高評価を得ることができるでしょう。

シュタゲでは、紅莉栖を救うのを諦めて岡部がまゆりを救うために、紅莉栖に最後の別れを告げた後、自宅に戻り、元の世界線に戻そうとします。世界線が戻ろうとするその時、とっくに別れたはずの紅莉栖が家に入ってきて、

「私も岡部の事が・・・」

といって世界線が変わってしまいます。

この先なんて言おうとしたのおおおおおおおおおおお!!!!!と頭を抱えたプレイヤーはたくさんいたはず。

何故、別れたはずの紅莉栖が岡部の家に戻ってきたのか、あの時の言葉の続きは何だったのか。たくさんの解釈の余地を残していきましたが、プレイした方もたくさんの解釈をしたはずです。

ただ、この件に関しては後日発売されたドラマCDにてどうして戻ったのか、そしてその後なんて言ったのかというところまで描かれているので気になった方は是非こちらのドラマCDを聞いてみてください。

そして、さらに、この紅莉栖が家に入るタイミングについても実は外伝であるシュタインズゲート・ゼロのアニメ版では絶妙に描かれていて、もし紅莉栖があの時の言葉を言い切ってしまった場合の世界線についても描かれています。

より、タイミングが大事だったということと、最後のシーンへの繋ぎを深めた内容が書かれています。

■意思:スタートに戻る

引用:STEINS;GATE | ソフトウェアカタログ | プレイステーション® オフィシャルサイト

様々な事柄を経験し、成長を感じ、そして物語の最後に行き着くところ。それはスタート地点に戻るということです。

ラストオブアスでも最後にはスタートのときと同じように二人で同じ旅を続けるといった最後になっています。

風ノ旅ビトでも主人公は光の玉となってスタート地点に戻ってきます。

なぜ、物語はスタート地点に戻るのか。それは...

物語を通して物語に出る前と出た後とで比較をしてプレイヤー自身が成長したということを体感させるためです。

シュタゲにおいても、最終的には最初の紅莉栖が殺された現場に戻ってきます。

最初の時は意味がわからなかったイベントの数々も最後にはそれぞれの事柄が成す意味も理解でき、更には岡部や紅莉栖の気持ちも共感でき、成長を感じることができます。

スタート地点に戻るという点においてもシュタゲは秀逸だったと言わざるをえないでしょう。

こうした翻弄→成長→意思という体験を通してプレイヤー自身の物語を生み出させ、「つい誰かに言いたくなってしまう」体験を作ることができます。

シュタゲを通して様々な体験をし、たどり着いた先には、圧倒的充実感があり、記憶を消してもう一度プレイしたいと語る人もたくさんいたので見事物語を語らせるということに成功していることがわかります。

まとめ

長々とシュタゲについて、書かせていただきましたが、まとめとしてはこの画像が実はすべてを物語っていました。

最初はなんだこのへんな顔はと思った方も多数(というか全員でしょうか)いらっしゃったと思いますが、この画像についても、

なんだか指を鼻の穴に突っ込んでやりたくなるような直感のデザイン

ほどよいタイミングで変な顔が現れるという驚きのデザイン

冒頭にこの画像が出たことで伏線を貼っていたのを最後に戻ってきて回収するという物語のデザイン

が濃縮された一枚となっています。

ここまで読んでくださった読者の皆様には本記事を読んだ前と後とで、この画像の印象が変わったという成長を感じてくださったはず。(ですよね?)

ここでは紹介しきれなかったこともたくさんあるので是非神本である「ついやってしまう」体験の作り方も読んでみてください!

ついでにシュタインズゲートに対する愛も深まったはずと思いながら、ここで筆を収めさせていただきます。

長々と読んで頂きありがとうございました!!

最後にこの言葉で絞めさせていただきます。

エル・プサイ・コングルゥ...