22 なんちゃって図像学 夕顔の巻(4)五条の朝

・ 源氏の不安

女への惑溺につれ、源氏の不安も募っていきます。

「この女は頭中将の常夏の女なのだろうか」

「その女のように突然姿を消してしまうのではないか」

「素性を明かされないままそうなっては私も探しようがない」

「今の家も仮の隠れ家のようだ」「あちこち根無し草のように彷徨っていく暮らしの女なのだろうか」

「楽しい遊戯だったと笑って忘れられるような女ならいいが、この女に限ってはそんなことはとても無理だ」

宮中の宿直などでどうしても逢えない夜が続くと苦しくなります。

「そうだ !!!」

「二条院にさらってしまえば、逃げられる心配もなくなる !!!」「他の男にさらわれる心配もなくなる !!!」「素性は伏せて二条院に囲ってしまおう!!!」

「それで悪評が立とうと、それはあの女に溺れてしまった私の宿世なのだ」

「それにしても、我が心ながらここまで女に惑ったことはない」「どんな前世からの因縁があったというのか」

・ 外に誘う

女を連れ出そうと、「ねえ、もっと静かなところに行ってゆっくり話そうよ」と仕掛けます。

女は「お名前もお顔さえ知らないのに恐ろしくて無理よ」と子供っぽく言うので、

源氏が「それはそうだね」と笑ってから、

「あなたも素性を明かしてくれないのだからどっちもどっちだよ」「どちらが狐やら」

「そのまま化かされていらっしゃいな」と優し気に言うと、女もその気になります。

「ああ、なんと素直な女なのだろう」「ああ、ますます愛しい」「ああ、なんと可愛い女なのだ」と、源氏の狂おしさは更に募ります。

掴みどころのない不思議な柔らかさに頭中将の常夏の女の話を思い出さずにいられませんが、

なぜか素性を隠している理由を聞き糺すことに躊躇してしまいます。

機嫌を損ねて急に姿を消すような人には見えないのですが、

「役儀に追われて間遠になるうちに他の男に心を移して消えてしまうこともあるかもしれない」「ああ、そうなれば私はどんなに苦しむことか」と次々に思われてきて、

あまりの苦しさから、「私もここまで一途でいるのがよろしくないのだから他の女に少し気を紛らわした方がいいのかもしれない」と思ったりします。

・ 中秋の名月

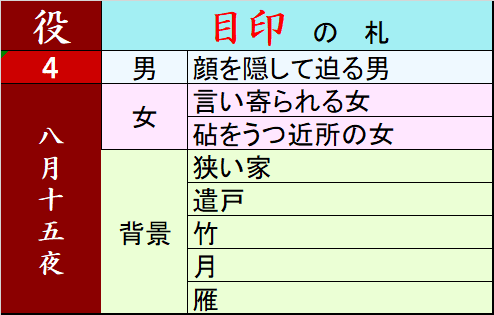

八月十五夜のことです。

煌々たる満月の光が隙間だらけの板葺屋根から差し込んで来るのを物珍しく見る源氏です。

見慣らひたまはぬ 住まひのさまも珍しきに

📌 八月十五夜とは、現在の暦では、9月の半ばから10月の初めにあたるそうです。

4 五条の明け方

明け方近くなると近所の家々から賤しい男たちが起き出して喋り出すのが聞こえます。

「ああ、寒い寒い」「今年は商売も難しそうだし、田舎周りもできなそうで心細くてな」「お隣さん、聞いてるかい?」など言い合っているのが聞こえます。

女は、その日暮らしの場末の声が間近に聞こえる小宅を恥ずかしく思うようではあるのですが、おっとりとして、そう辛そうにも見えず、隣近所のあけすけな話の内容もわからぬらしい箱入りぶりも品がよくて、陋巷に在ることで却って可愛いさが際立って見えるようです。

唐臼を踏み鳴らす雷のような轟音が枕元で鳴っているように聞こえます。

源氏は何の音かわからないまま頭を抱えます。

他にも煩わしい騒音が多いのですが、

一方では、砧の音があちこちから微かに聞こえるのも、空を飛ぶ雁の声が混じるのも、耐え難いほどに胸に迫る秋の情趣でもあります。

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

🌷🌷🌷『八月十五夜 五条の明け方』の場の 目印 の 札 を並べてみた ▼

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

遣戸を開けて二人で外を見ます。

こんな狭い庭にもしゃれた呉竹や前栽の露はきらめいています。

いつもは立派な館の奥まった部屋で寝むので入り乱れる虫のすだきも珍しくて、普通なら我慢できないようなみすぼらしい暮らしぶりも、可愛い女といるとひたすら興趣深く胸に迫ります。

📌 補遺 砧と詩

砧の響きは、遠い夫を想う妻の哀切の風情として、漢詩から取られて、月や雁や霜を縁語とすることが皆に共有されていたようです。

📖 月は新霜の色を帯び 砧は遠雁の声に和す(白氏文集)

📖 誰が家の思婦ぞ 秋に帛を擣つ 月冴え 風凄じくして 砧杵悲し(白氏文集)

📖 小夜ふけて 砧の音ぞたゆむなる 月を見つつや 衣打つらむ(千載集)

眞斗通つぐ美

📌 まとめ

・ 五条の朝

https://x.com/Tokonatsu54/status/1711192180893876605?s=20