そうだ 自転車で 京都、行こう。1 出発〜玉村宿

〜上州の東端から日光例幣使道、中山道、東海道を辿り京を目指す〜

1 安全祈願

真夏の炎天下は、さすがに避けたいので、天気予報が曇りで、最高気温が30℃程度の日を選び、いよいよ出発の日を迎えた。

令和5年(2023)7月13日(木)曇り

10:20出立。近くの神社で旅路の安全を祈願する。芋森神明宮は、平将門の乱の時、平貞盛が武蔵国氷川明神の神託により、陣を構え、伊勢神宮、素戔嗚命の神座を祀り、戦勝祈願をしたことが創建とされる。社の裏手には、弘法の池という湧水があり、弘法大師の伝説に由来する石芋や市の天然記念物ニホンカワモズクなどが自生する。

7月13日(木)は、10:20に自宅を出立し、太田宿(群馬県太田市)、木崎宿(太田市新田木崎町)、境宿(伊勢崎市境)、柴宿(伊勢崎市柴)、五料宿(佐波郡玉村町五料)、玉村宿(玉村町下新田)まで行って、19:30に帰って来た。初回、予定どおりの行程で進むことができた。

しかし、noteで公開することを全く考えていなかったので、編集を始めると写真をほとんど撮っていなかったことやルートの間違いに気づいた。そこで、10月19日(木)に太田宿の手前まで、令和6年(2024)4月4日(木)に太田宿〜玉村宿まで、追走して補完した。そこで、主に「1 安全祈願」は、7月13日(金)、「2 日光例幣使道に入る」は、10月19日(木)の追走、「3 太田宿」以降は、令和6年(2024)年4月4日(木)の追走の記録を主に記し、それ以外の日の写真を使う場合には、撮影年月日を入れて使うことにする。

2 日光例幣使道に入る

10月19日(木)出勤前に散歩がてら、太田宿まで、追走することにした。

8:20に出発し、10分ほどで、日光例幣使道の八木宿と太田宿との間にある群馬県太田市矢場町の「日光例幣使街道 この先 桜山跡」と記された石碑に到着。

この石碑は、太田市が市制50周年記念事業として、太田市内の日光例幣使道の要所に設置したもので、街道を辿る目安となるありがたい存在だ。

石碑のある交差点

日光例幣使道の思い出

日光例幣使道のことを初めて知ったのは、小学校5年生のときだった。校外授業で、学校周辺を歩いた時に隣のクラスの担任で、私たちのクラスの社会科の授業も受け持った刑部信也先生が「この道(当時は砂利道)は、江戸時代に天皇の使いが、京都から日光に行くために通った例幣使街道という道で、江戸時代の幅のまま残っているんだよ」と教えてくれた。

また、別の日には、大学生時代に遺跡の発掘に携わった話や「小学校の周りには、原始時代の遺跡があり、土器が落ちていているから探して見ると良い」と教えてくれた。その日の放課後から毎日のように同級生たちと土器拾いをして、拾ってきたものを先生に見てもらった。担任の深堀福市先生も小学生の頃古郷で拾ったという「やじり」を持ってきて見せてくれたりした。しばらく、土器拾いが私たちの一大ブームになった。

大昔の人が使った土器のかけらを自分で見つけた時の感動は今でも忘れられない。

これが私と考古学との出会いになった。

「日光例幣使街道 この先 桜山跡」の石碑から例幣使街道を西に300mほど進むと信号のない交差点がある。日光例幣使道はここで県道256号線に合流し、左(南)に進む。

次の「矢場」交差点は、県道128号線(佐野太田線)に合流し、右に曲がり、西に進む。

戦国時代末期、この「矢場」を名字とした在地領主が存在した。矢場氏は、金山城主横瀬氏(由良氏)の一族で、当主は横瀬氏の通字である「繁」を諱に使い、「御一門」とされた。菩提寺の恵林寺には、矢場氏墓石群(太田市史跡)がある。最後の当主・矢場繁勝は、金山城主由良国繁、足利城主長尾顕長(「山姥切国広」を作らせたことで知られる)の弟にあたる。顕長が足利長尾氏に婿養子に入り、現在の群馬県太田市、桐生市、館林市、栃木県足利市にまたがる由良・長尾の最大版図が形成された。

小田原合戦時には、由良国繁、長尾顕長の領地は北条氏に併合され、小田原在府となっていた。豊臣秀吉の命により長尾顕長は改易、由良国繁は、常陸国牛久に5,400石で転封となり、矢場繁勝もそれに従った。

歩道は右側のみ

このあたりは、韮川によって形成された谷地と両岸の台地を越えるため、日光例幣使道が大きく蛇行している。特に台之郷の地名が示すとおり、比高差が大きかったと思われる。

「東 福居佐野」、「北 丸山 桐生道」と刻まれている

台之郷の辻を西に向かって進んで行くと再び、県道128号線が見え、角に賀茂神社という鳥居のない神社がある。

県道128号線との交差点が見えてくる

日光例幣使道は、県道128号線と国道122号線の間、中古車センターの間をとおり、国道122号線との交差点を直進する。

ここは、交通量が多く、信号もないので、このすぐ西側の国道122号との「東長岡」交差点で回り込むことをお勧めする。この間は、太田方面からの一方通行になっているので、要注意。

国道122号線を渡ると道幅が狭くなり、車がすれ違えないところもある。抜け道で、交通量も多いので、要注意。

「新島町」が見えてくる

県道2号線を西に進む

「新島町」交差点で、8:52、10:00の出勤に間に合わなくなるので、ここで引き返す。

3 太田宿

東武伊勢崎線の高架下を抜けると右側にスバル群馬製作所本工場がある。スバルの前身は、中島飛行機、かつてこの場所で、零戦の栄型エンジンや「隼」などの戦闘機、爆撃機がつくられていた。太田市は、スバルの敷地の行政町名を「スバル町」と変更する粋な図らいをしている。

「SUBAU南門前」交差点は、県道2号線と県道316号線のY字路だが、かつては日光例幣使道と古河道の追分だった。交差点のすぐ西側に「追分けの道しるべ・石地蔵」がある。

祀られている(R3.1.9)

「左 日光道 やき さの 驛」

「左 たてばやし こか道」(R3.1.9)

スバル群馬製作所本工場の2つ先の交差点「太田駅入口」を右に曲がると正面に太田市美術館・図書館、その左側に太田駅がある。太田駅は、東武鉄道伊勢崎線、桐生線、小泉線の3線が乗り入れるターミナル駅となっている。

左奥が太田駅

スバルの角、「東本町」交差点から「東本町十字路」交差点の間は、国道407号線と重なる。

倉賀野宿方面を見た現在の太田宿

「東本町十字路」交差点を直進し、次の信号のある交差点の右角に太田宿本陣跡がある。現在は、太田市太田行政センターと市営本陣住宅のあるビルの敷地となっている。「市営本陣住宅」の名称と「太田宿本陣跡地」の石碑がそれを伝えている。太田宿本陣跡の北側に隣接して、「太田テクノプラザ駐車場」という市営駐車場がある。令和6年(2024)4月4日(木)の追走は、ここに車を置きスタートする、

15時に出発し、まず太田駅等の写真を撮影し、6.8km先の木崎宿を目指す。

貴重な老舗地方書店、本の品揃えが、

抱負で、昔、本を求めてよく通った

太田宿は、例幣使街道の宿場と大光院の門前町として栄えた。大光院は、開山の呑龍上人が飢えで、間引かれそうになった子どもを引き取り、弟子として育てたことから太田市や近在の人々は親しみをこめて、「子育て呑龍」あるいは「呑龍様」と呼んでいる。「上毛かるた」の「お」で、太田市を紹介する読み札は「太田金山、子育て呑龍」である。

「呑龍様(大光院)」の参道で、その先に金山城跡がある

傍に日光例幣使街道の石碑がある。

外水道もあるので水の補給もできる

太田宿は、県道拡幅とスバルに代表される工業都市として発展してきたことから次々と新しい建物に建て替えられ、宿場の面影はほとんど残っていない。発展とともに失ったものは大きいが、今、太田市は、スポーツと文化のまちづくりに取り組んでいる。

東武桐生線の高架下を抜けて、例幣使街道は次のY字路を左、境方面に進む。

替わるので、Y字路を左に進む

区画整理された街路が終わり、道幅が狭まり、右、左に大きくカーブする。

なくなり、大きくカーブする

新田義貞の次男、義興の菩提寺

カーブの頂点のところに杉玉の下げられた昔ながらの造酒屋がある。「群馬泉」の醸造元、島岡酒造。群馬を代表する酒蔵の一つ。

このあたりは、「由良町」という。下剋上により金山城主となった横瀬氏が新田岩松氏の後継者として、「由良氏」を称した名字の地である。

さらに進み、左側に「かつはな亭」太田由良店、右側に送電線の鉄塔のある「宝町」交差点を右に進む。

「宝町」交差点を右折して、県道312号線を西に進むとすぐ、右側に「しまむら」、左側に「たから女性クリニック」がある。この角を右に曲がり、「宝泉中学校」の角を左に曲がる。

中学校に沿って進むと次の角から一番公園にかけて、緩くカープし、街道感が戻る。

3年前に例幣使街道を歩いた時には、

ここで休憩した

太田西部幹線を渡ると道幅が狭まり、景色も田園地帯にかわる。ここは、車は横断できないので、要注意。道なりに進むと再び県道316号線が見える。

車は直進できない

県道312号線を渡り、緩やかに右にカーブする旧道を進み、家並みを抜けると、再び県道316号線に合流して、西に進む。

県道312号線を西に進み、次の信号のあるT字路を右に曲がり、メガソーラーの角を左に曲がる。

旧道は、再び、車一台が通れるほどの道幅となるので、しばらく道なりに進んで行く。

旧道は、県道312号線との交差点(T字路)で終わる。T字路の角には「上州木崎宿」の石碑がある。

4 木崎宿

「上州木崎宿」の石碑のあたりが、木崎宿の入口と思われる。時刻は、まもなく16時。

県道312号線から太田宿方面に伸びる旧道

木崎宿は、県道の拡幅により宿場の面影はあまり残っていない。所処、古い民家が点在している。

その左側奥が本陣跡

下の問屋跡の南側に本陣跡が過ぎて、少し進むと「新田木崎町」交差点がある。県道312号線と県道311号線の交差点で、かつては例幣使街道と銅(あかがね)街道の追分だった。

(太田宿方面を望む、R3.1.10)

「新田木崎町」交差点の北西角にある

(R3.1.10)

「新田木崎町」交差点北東側にある(R3.1.10)

「新田木崎町」交差点から県道312号線を西に向かって、しばらく進んで行く。

かつて利根川の中瀬の渡しに

通じる道との追分だった

辻地蔵は左側

しばらく県道312号線を進むと県道69号線との交差点「新田中江田町」がある。ここを直進するとY字路があるので、左に進み土手に上る。

赤城山がよく見える

「こいしだはし」からは、一時国道354号線に合流する。すぐ先の「小角田北」交差点を左に曲がり、再び県道312号線に戻る。

次の「小角田」交差点を右に曲がり、県道312号線を進む。

早川を渡ると区画整理された住宅地に入る。

「三ツ木橋西」交差点からは、区画整理で、旧道は途切れているので、街路に従って進む。

二つ先の十字路を左に曲がって進むと右側に「境風の子公園」がある。

トイレがある

例幣使街道は、境風の子公園の先が区画整理で、消滅してしまっているため、迂回する。公園の先のつきあたりを右に進む。

5 境宿

県道142号線を西に向かって進むと「稲荷神社前」交差点がある。時刻は、16:39、陽も大きく傾いてきた。ここから例幣使街道に戻る。県道142号線は、かつての国道354号線の路線だった。県道が国道に変わり、この辺りまでが、旧境町の中心街だった。

県道142号線は、拡幅工事の最中で、拡幅が終わると歩道、自転車道、車道に区別される。サイクルツーリズムに取り組む群馬県らしい。

しかし、県道拡幅が進むと他の町のように古い建物が次々と消滅して行く危機にさらさらている。

車道と分離されている

消滅の危機に直面する

社会福祉法人が運営し、「中澤カフェ」、「森田カフェ」として、営業しているらしい

境宿本陣は、文政12年(1829)まで、飯島家が務めていたが、以後は、織間家が本陣を務めることになる。織間家本陣は、旧境町指定史跡となっていたが、境町現在はフレッセイ境南店になっている。

現在は、「フレッセイ境南店」になっている

織間本陣跡の先、「境萩原」交差点を左に曲がるとすぐ県道から左に入る旧道がある。旧道は、幅が当時の面影を残している。150mほど進むと再び県道142号線に合流する。

県道142号線を300mほど進むと、「新木歯科医院」の看板のある信号のない交差点から右斜めに入る旧道がある。

右斜めに入る旧道を進む

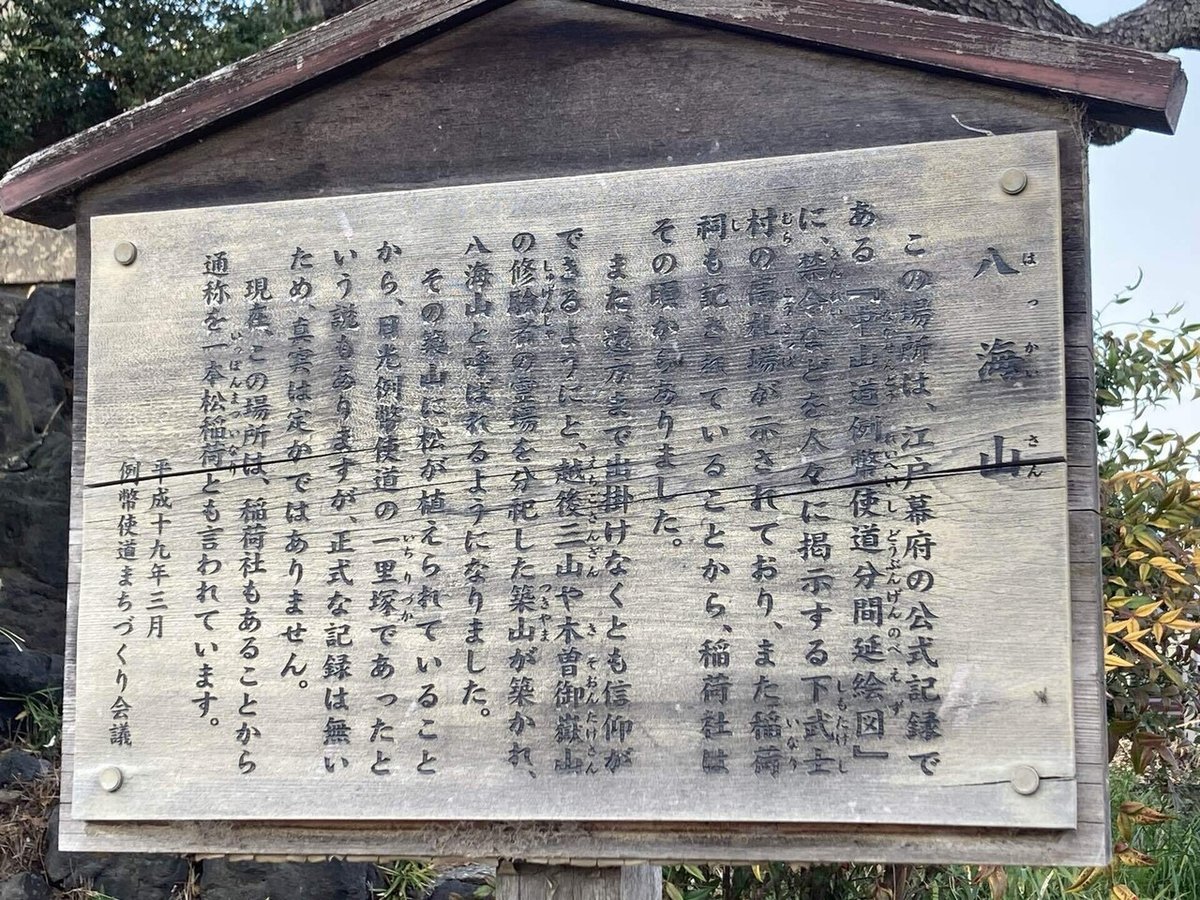

再び、日光例幣使道の旧道を進んで行くと前方右側に大きな松の木の立っている塚が見えてくる。この塚は、越後三山や木曽御嶽山を分祠し、「八海山」と呼ばれている。稲荷社が祀られ、一本松稲荷大明神と言われる。また、この辺りに下武子村の高札場が設けられていたという。

八海山を過ぎ進んで行くと広瀬川の堤防が見えてくる。つきあたりを左に曲がり、県道142号線との交差点があるので、右に曲がり、県道142号線に合流し、「下武士橋」で広瀬川を越える。

江戸時代は、「竹石(たけし)の渡し」が設けられ、舟渡しだった。

つきあたりを左に曲がる

広瀬川を渡り、「武士橋西詰」の信号を右に曲がると、「竹石の渡し跡」があり、「日光例幣使街道」と「竹石の渡し」の説明板、ベンチのある休憩所となっている。

竹石の渡し跡から堤防を左斜めに下りる道を進むと再び県道142号線とのT字路に出るので、右に曲がり、県道142号線を進む。

しばらく進み、かどや商店のある「下蓮町」交差点を直進する。右手にかどや商店、生垣のある家、石垣のある旧家が続くので、石垣のある旧家の角を右に曲がり、北に進む。角のところには円柱の道標がある。

石垣の角を右に曲がると、車一台が通れるほどの道幅の旧道がしばし続く。ここから再び県道142号線に戻るまでの間、江戸時代の原風景が残っている。

つきあたりを右に進む

道なりに進むとT字路があるので、右に曲がる。畑地が広がり、左手に遠く赤城山が見える。ここは、倉賀野宿から日光に向かう道中で唯一、右側に赤城山が見えるため、「右赤城」と呼ばれている。逆方向に進んでいる私は、これまでずっと右側に見えていた赤城山がここでは確かに左側に見える。江戸時代と同じ光景を見られることに感動する。

江戸時代と同じ光景を見ることができる

「右赤城」を過ぎて、進むとまもなく、県道142号線とのT字路があるので、左に進みしばらく県道142号線を進む。

この間は、路面に方向が

記されており、わかりやすい

県道142号線に出て、すぐ右側に「焼きまんじゅう」の看板が見える。上州名物「焼きまんじゅう」の忠治屋本舗。ここは、あんこ入り焼きまんじゅうがあるのが、めずらしい。そう言えば、昔、この近くの上武大学出身の友人からあんこ入りの焼きまんじゅうがあると聞いて、友人たちと買いに来たのはここだったと思い出した。

上州名物「焼きまんじゅう」の忠治屋本舗

桜が5分咲きくらいできれい

直進する

群馬なのに東京?って思ったら、

池袋や王子にもキャンパスがあった

6 柴宿

日光例幣使道はかつて、雷電神社のところを直進したところに柴宿があったが、享保14年(1729)に柴宿が北側に移転し、雷電神社の前を右に曲がり、突き当たりを左に曲がる桝形が形成された。同時期にこの桝形沿いの中町、堀口が加宿となったと考えられる。利根川の渡しを控え、川止めになった際の対応のために加宿されたと考えられる。

桝形跡

桝形跡

県道の拡幅のためか、宿場の雰囲気を残すのは、用水堀と本陣跡の門と松くらいしか残っていないように思える。

街道中央の用水が残っているのが珍しい。

柴宿本陣跡は、伊勢崎市指定史跡に指定されており、代々、関根甚左衛門が務めていた。本陣門の前、大きな松の木陰には、ベンチが設置されており、本陣で休息する気分が味わえる。

柴宿本陣跡を過ぎ、西に進むと五料橋の袂、「柴町」交差点から斜め左にわずかな距離だが旧道が利根川の土手まで続いている。江戸時代は、「五料の渡し」を舟で渡っていた。

正面に妙義山が見える。右端は、榛名山の裾

7 五料関所・五料宿

五料橋を渡り、すぐ左に曲がり土手道を南に進むと右下に下りる道が日光例幣使道の旧道なので、西に進む。

土手から下りてすぐ右側に五料宿本陣跡があるが、その面影は残っていない。日光例幣使道の南側に五料関所跡がある。

本陣跡から真っ直ぐ進みつきあたりを左に曲がり、次の角を左に曲がると五料関所跡がある。五料関所は、日光例幣使道唯一の関所で、利根川舟渡しの五料に設けら慶長6年(1601)から明治元年(1868)に廃止するまで、前橋藩が管理していた。説明板によると関所跡は、西門の沓石と井戸跡が残るのみとあるが、井戸跡はわからなかった。

西門の沓石と説明板がある

江戸時代には敷地は土手の先に続き、

船着場近くまで続いていた

関所跡から戻り、つきあたりを左に曲がり、日光例幣使道に戻る。古い家の家並みが残り、街道の面影がわずかに残っている。

昭和を感じる

芝根郵便局があり、問屋場から

郵便局に機能が受け継がれたのだろうか

五叉路の「五料」交差点を斜め右に進み、県道142号線を渡ると旧道が西に続いている。五料宿から玉村宿までは、4.9km。日没との勝負になってきた。

斜め右に進む

生垣の見事な旧家の堀の

ように石垣と用水が残る

県道142号線に合流し、西へ進む

もう陽が沈む寸前だ

玉村町飯倉付近で県道142号線に合流すると玉村宿まで、県道を進んで行く。

もう日没の余韻の明るさになってきた

県道40号線との交差点「上飯島」にかかる頃は、もう完全に陽も沈んでしまった。

この交差点の角にある三和食堂は、7月13日の帰路にここで遅い昼食を食べた。

疲れた体に沁みて、美味しかった

コーヒーがサービスでつくのもうれしい

「上飯島」交差点から玉村宿の入口の「下新田」交差点までは、あと1kmをきったので、もう少し。

7 玉村宿

「下新田」交差点まで来ると、もう完全に陽は沈んで、ようやく玉村宿の入口。玉村宿は、慶応4年(1868)の大火で、木島本陣をはじめ、宿場の多くが消失し、県道の拡幅により古い建物はあまり残っていない江戸時代の面影は、木島本陣跡歌碑、玉村八幡宮、井田家問屋場跡などがある。

大火後に防火対策で建てられたものだろう

六丁目屋台蔵のところには、公衆トイレがあり、その奥には下新田6丁目公園がある。四阿もあり、帰る前に休憩することができた。

「中山道日光例幣使道分限延絵図」の

玉村宿部分も掲載されている

玉村宿木島本陣跡は、6丁目屋台蔵・公衆トイレの先の交差点を右に曲がり、玉村町商工会の手前を右に曲がったところにある。建物は、慶応4年(1868)の玉村の大火で焼失し、木島本陣跡歌碑が残るのみ。天保14年(1843)の例幣使、参議綾小路有長は、帰路も中山道をとおり、玉村宿に残した歌が文久4年(1864)4月に建立された歌碑に次のように刻まれている。

「天保十四年卯月例 みちくらの使にかさねて むかひける帰るさに 玉むらのやどりにひらくたまくしげ ふたたびきそのかへさやすらに

参議有長」

意味は、天保14年の4月、例幣使の務めを無事に終えて、同じ道を帰る玉村の宿で詠んだ歌

「玉村の宿で道具箱を開きながら、再びこれから向かう木曽路も無事に越えらると良いなとふと思った」 参議有長

商工会の入口、奥に見える

薄茶色の建物が商工会

覆屋の中にある

本陣から旧道に戻り、18:13、問屋場跡、泉屋井田酒造前で、本日のゴール。

8 帰り道

令和5年7月13日(金)は、帰りに「上飯島」交差点の角にある「三和食堂」で、遅い昼食(ラーメン半チャーハンセット1,000円)を食べて、疲れを癒し、国道354号線、国道407号線を使うなど、最短距離を進み、19時30分頃、自宅に着いた。

令和6年(2024)4月4日(木)は、すっかり陽も暮れてしまったので、玉村町の六丁目公園の四阿で休んだ後、夜道の走長距離走行は危険なため、最寄駅の東武伊勢崎線剛志駅まで、自転車で戻った。

19:15 剛志駅に到着し、19:18発の電車があったが、輪行バッグへの収納が間に合わないので、次の19:46発に乗車した。

剛志駅から太田駅まで、15.3kmを25分、324円で、運んでくれる。7月13日は、自転車で、自宅まで戻ったが、夜間走行は危険なので、避けたい。太田駅から駐車場まで、自転車で戻り、車で家路に着いた。

で、結ぶはずだったが、玉村町六丁目公園のベンチに水筒を置き忘れたことに気づき、車で、再び玉村町へ、水筒は無事に見つかり、家に着いたのは22時過ぎになってしまった。