【ぶんしょう舎特別編】2/26「結局、面白い文章ってなんなんだろう」を聞いて

先日、思いきってぶんしょう舎に入会しました。講義を聞けて良かった!記憶が新しいうちに学びをまとめていこうと思い立ち、noteを開設しました。

本当は講義内容すべてを残していきたいのですが、初めから終わりまでまとめるとなると、永遠にアップできなさそうなので(レポートは鮮度が大事なはず)聞いていて特に印象に残ったポイントをピックアップします。

概要

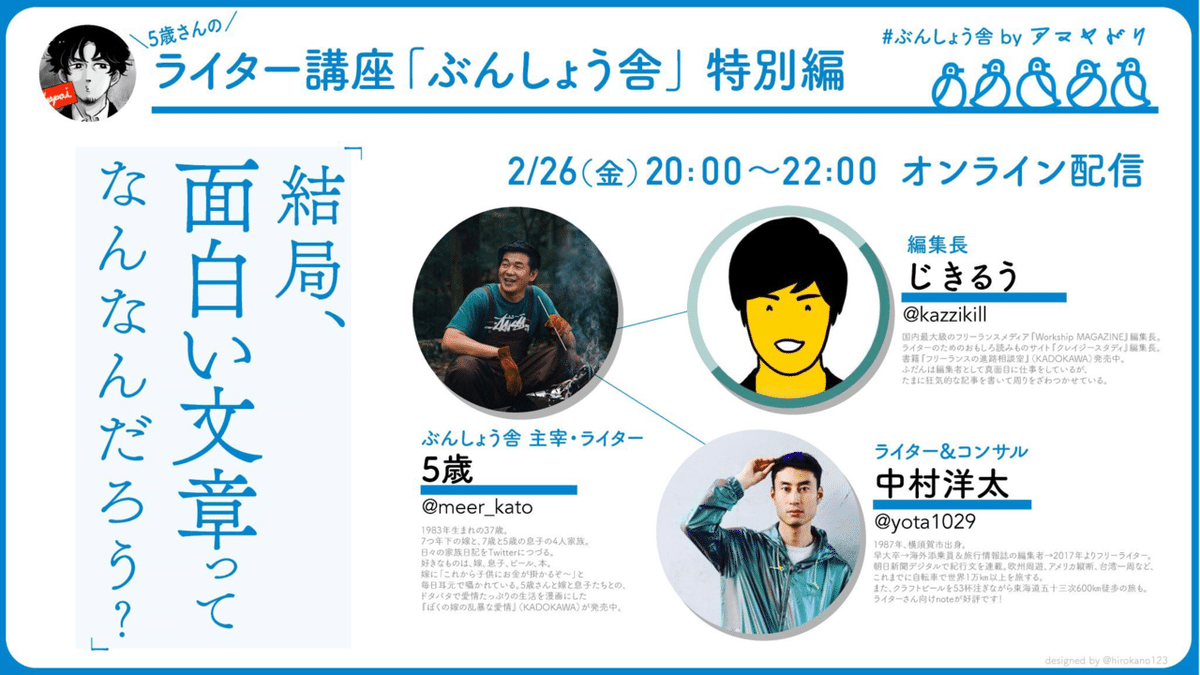

テーマ:「結局、面白い文章ってなんなんだろう」

開催日時:2/26日(金)20時~22時

主宰:5歳さん・ぶんしょう舎

ゲスト:じきるうさん・中村洋太さん

◆じきるうさんプロフィール

国内最大級のフリーランスメディア「Workship MAGAZINE」編集長。

ライターのためのおもしろ読みものサイト「クレイジースタディ」編集長。

ふだんは編集者として真面目に仕事をしているが、たまに狂気的な記事を書いて周りをざわつかせている。

(ぶんしょう舎告知より引用)

◆中村洋太さんプロフィール

1987年、横須賀市出身。

早大卒→海外添乗員&旅行情報誌の編集者→2017年よりフリーライター。

朝日新聞デジタルで紀行文を連載。欧州周遊、アメリカ縦断、台湾一周など、これまでに自転車で世界1万km以上を旅する。

また、クラフトビールを53杯注ぎながら東海道五十三次600km徒歩の旅も。

ライターさん向けnoteが好評です!

(ぶんしょう舎告知より引用)

じきるうさん

ネタが面白くないと引き付けられない

『文章のうまさよりネタのおもしろさ』が圧倒的に勝つ。とにかくネタの質の良さが大切。逆に文章がそこまでうまくなくても、ネタがおもしろければ記事になる。

頭がかたいので、おもしろネタを考えることに苦手意識があったのですが、ここは避けて通れない道ですね……!ゲラゲラ笑えるようなネタじゃなくても、読者の興味をひくようなネタのストック頑張らなければ!

おもしろ記事5原則

①おもしろいことが書いてある

②多くの人が楽しめる

③ライター本人が楽しめる

④その記事を書く理由がある

⑤誰かを傷つけるものではない

じきるうさんが掲げられていた5原則。この記事では②と④をピックアップしていきます。

テーマは素材×調理法できめていく

②多くの人が楽しめる記事を目指すために

・窓口の広いテーマ(家族ネタやグルメなど)は調理法(どう取りあげていくか)に工夫

・窓口のせまいテーマ(ニッチなものやローカルな土地)は調理法をシンプルに

私の中では「マイナーなものこそ取りあげた者勝ち」というイメージが先行し、競合が少ないほど目立ちやすいと思いこんでいましたが、そうとは限らないことに気づきました。

認知度が低いほど「多くの人におもしろいと思ってもらえる」視点が置き去りになってしまう。

逆に、メジャーなものや身のまわりネタでも、調理法を工夫すればおもしろ記事が書けるチャンスはいくらでも転がっている、ということを知ることができて良かったです。

おもしろい企画に対して難しく考えすぎていたので、まずは構えずに身のまわりからネタをひろう姿勢を意識します!

記事を書く理由を明確にして、読者の共感を得る

どうしてこの記事を書こうと思ったか、動機がないと読者は置いてけぼりになる

「チャリで100km温泉にいく」だと「何で?」「それがどうしたの?」と読者の理解、共感を得られないけれど

「疲れた時に入る温泉=最高を証明するために」という理由をリード文に入れこめば、共感を得られて興味を持ってもらいやすくなる

なるほど!確かに理由付けがあると私も引き込まれるし、読んでみようという意欲がかきたてられました。

講義を聞きながら、おもしろネタをやっているYoutuberにも同じことが当てはまると、ふと思いました。

例えば東海オンエアのこの動画冒頭をひろうと

「『大食い企画はよくあるけど、食べるだけでいいシチュエーションってあまりないですよね?材料を用意して、作って食べるまでが食事なので』製作過程込みの大食い勝負をしてみました!」となりますが、『』部分ってまさしく理由付けだなと。

もちろん動画と文章では、扱うネタの種類や盛り上げ場面の切り取り方は異なってくると思いますが、企画の考え方、読者や視聴者の共感をさそうロジックしては通ずるものがあることを感じました。

ちなみに、中村さんが冒頭のほうでおっしゃていた「なぜこの人にインタビューしようと思ったか。自分ならではの背景がないとその人らしさが出ない」というお話も、じきるうさんの5原則に通じますね。

読者に共感してもらえるような理由付けを大切にして、独りよがりな文章にならないような視点を持っていきたいです。

中村洋太さん

失敗談には価値がある

さらけだす勇気を持つ。成功体験だけではなく、失敗もすべてネタにしていこう。きっと誰かの共感が得られる。

ただし、失敗の過程や得た学びをきちんと文字に反映させること。

「失敗は成功のもと」とはよく言われるものの、やっぱり失敗はしたくない思いが心の奥底にひそんでいるので、ガツンと響きました。

中村さんだけでなく、じきるうさん5歳さんも「むしろ失敗どんとこい!」マインドを当たり前のように備えていて、すごい。(語彙力)

失敗をネタにできると分かっているから恐くない、何でも行動に移せるとおっしゃていたことも非常に印象的でした。

好きの組み合わせで独自性を出す

旅好きなライターは結構いる。

世界一周したライターも意外と少なくない。

だから、僕の場合は

『歩く旅×クラフトビール×東海道五十三次』

3つ掛け合わせてオンリーワンを目指した。

ここもなるほどポイントでした!

確かに、ただ「〇〇が好き」だけだと他の人に埋もれやすいですもんね。差別化をはかるための掛け合わせ。

例として紹介されていたこあさんの「カレー×鳥取のうつわ」記事も読ませていただきました。切り口も内容も独自性が高くて、読みごたえのある素敵な記事でした!

何をどうかけ算していくかが難しいポイントではあると思いますが、まずは好きなものを事細かに書き出して、いろいろ組み合わせパズルやってみます。

こんなに説得力のある添削は初めて!

最後に、実際の添削ドキュメントも見させていただきましたが、これが私の想像の斜め上をいくものでした。

勝手ながら添削や編集とは

・冗長表現をけずる

・文脈をととのえて読みやすくする etc…

イメージを浮かべていたのですが、そんな小手先のものではなかった…

・鮮明にイメージできる情景を冒頭に入れこむ

・心の声は前後に何も入れずバン!とのせる

・窓の外と書かずに窓の外の景色を表現して、臨場感を持たせる

書き直しでなはく赤を入れるだけで、上記のポイントをすべて網羅。見違えるほど文章が良くなっていることに驚きました。添削がもたらす影響の大きさに、ただただ圧倒されていました。

今まで受けた指摘の中には「なぜここを削る?修正しなければならない?」と腑に落ちないケースもありましたが、中村さんの添削にはきちんと理由があって、納得できる。

私の文章も添削してもらいたい、勉強させてほしいと思わずにはいられないような、貴重な時間でした。

(齊藤さんのnote、読ませていただきました!ネタの引きが強すぎてこれぞおもしろ文章…!)

その他

その他にも

・本当に面白いと思ったことは、自腹を切ってでもやるべき(お金は後からついてくる)

・ネガティブな表現はひらく

・人を傷つけるような炎上記事には手を出さない

などなど、とにかく話題もりだくさんで充実した2時間でした!

Q&A

◆内輪ネタを書く、うまくみせるポイントは?

・編集者など、第三者にネタを見てもらう

・第三者目線を自分で持つ(!!)

◆文章を書いていると熱が入りがちになり、読者を置いてけぼりにしてしまう。何か工夫できる方法は?

・原稿を1日寝かせて朝に読む

・第三者に読んでもらう

・論理が飛躍していないか意識する

・原稿を紙に印刷して、読んでみる

・縦置きのPCモニターおすすめ

◆「おもしろがる力」をどう身につけていくか

・人と話す機会を増やす、人に何がおもしろいと言われたかを自分で分析する

・少しでも心に残ったもの、違和感を感じたことに気づく

・写真に撮り、ネタ集めする

◆自分のことを書くとき、誰も興味ないよな...とテンションが下がり、記事を公開できない。自分語りをおもしろくする秘訣はあるか?

・人におもしろいと思われなくていい。自分がおもしろいと思ったものを信じよう。

・マニアックなものでも、切り口を変えればおもしろくなる可能性がある。

・不安だったら、公開前に第三者に読んでもらう。話してみる。

最後に

今回初めての参加でしたが、ぶんしょう舎が「楽しく真剣に学べる場所」になるのは、5歳さんがテンポ良く進行をすすめてくださるおかげでもあることも感じました。

ゲストのおふたりがお話されていることに相づちを打ちつつ、こういうときは~と絶妙なタイミングでユーモアをまじえたり、次々と話を深掘りされていったり。

常に様々なメディアや本にふれて、たくさん引き出しを用意されているからこそ、ゲストの皆さんと並走できるんですよね。

そんな5歳さんのもとに、1期2期と素晴らしい講師の方々が集まるのもうなずけます。

次回も本当に楽しみです!

非常に実りが多くて、楽しく学べる時間をありがとうございました!

今回得た学びを生かして、おもしろ文章が書けるように日々積み重ねていきたいと思います。