短歌・随筆「常温の冬」

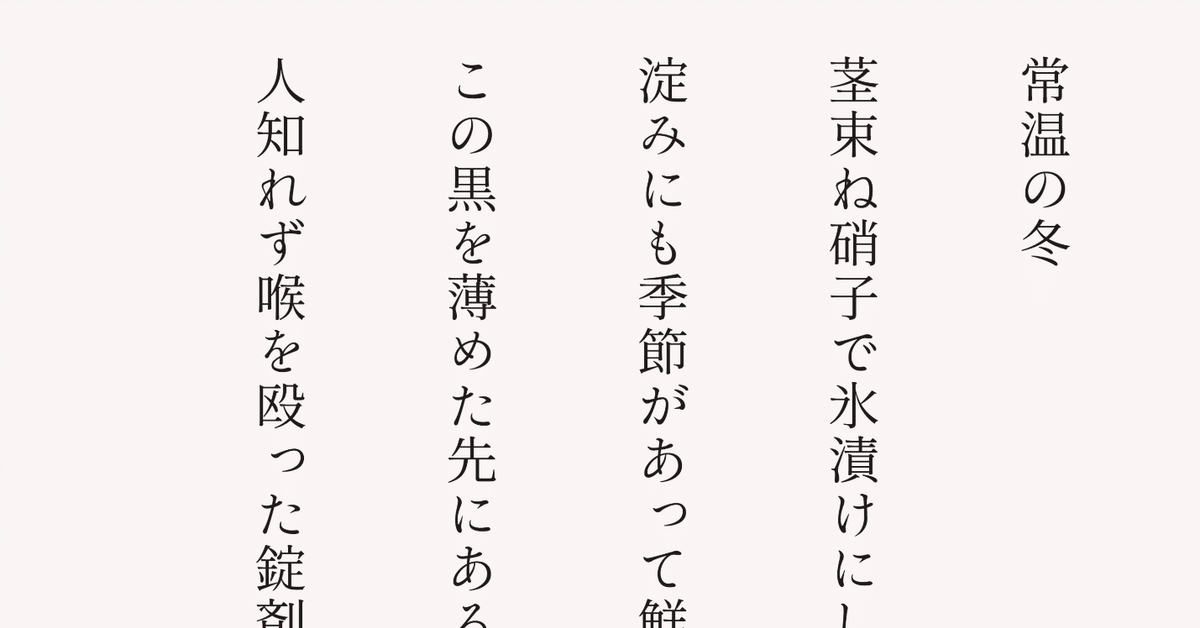

「常温の冬」

茎束ね硝子で氷漬けにしたみたいな花瓶 祈りは透けて

淀みにも季節があって鮮やかな紅葉だったであろう塊

この黒を薄めた先にある色はきっと仄かに赤らんでいる

人知れず喉を殴った錠剤が私を生かす 常温の冬

新しく処方された薬は嘘みたいによく効いて、僕は気付いたら16時間も眠っていた。起きて尚意識は朦朧として、現実を画面を通して眺めているみたいだった。VRってこういう感じなんだろうか。そういえば、寝ている途中でトイレに行ったり、ラインを返したり、バナナを食べたりした気がする。ああ、ラインはちゃんと返してある。バナナは、ゴミ箱に入ってないから食べてないみたいだ。

こんなところ、早く出ていけたらいいのに。そう思う自分と、この街がどこよりも好きな自分がいる。両方、紛れもない自分で、実はその二人は全く同じ考えを持っている。人を許せない時、羨望なんかより断然同族嫌悪を抱いている。と自分では信じている。きっと、どっちも同じくらい持っているんだろう。

僕は自分の抱えているものをたまに見返すけれど、どんなくだらないものでも、どれも大事に思えてしまう。きっと最後まで荷ほどきされない大仰なスーツケースの中に、大事にしまったどんぐりの場所を今でも覚えている。でもその大きさや質感は、もう推測することしかできない。

寝返りを打つ。テレビ横、花瓶にさされた造花のチューリップが、前よりも項垂れているように見える。いくら造花とはいえ、水もない状態では花として振る舞うことにも嫌気がさしてしまうのかもしれない。ごめんね。君は特別なんだ。起き上がったら、埃くらいは払ってあげようと思った。

何も食べないのは体に毒だと、何より自分が一番わかっている。こういう時、僕は逆にジャンキーなものしか食べられない。マックのポテトとか、マーガリン入りのバターロールとか、チョコレートとか。常備してあるアソートのチョコレートの袋から、いくつか掴み取って順番に食べる。「あれ、思ったより甘い」と思ってよく見ると、ビターだと思って食べていたものが実は標準のミルクチョコレートだった。部屋の照明をオレンジ色にしていたことで、全く見分けが付かなくなっていた。まあいいや。一番甘い、赤い袋のハイミルクだけは、今の気分ではないのでそのまま袋に戻した。

チョコレートを食事にカウントしていいのかはわからないが、今の自分にとってこれは大きな食事の一つだ。カカオはすごく体にいいから、食べれば食べるほど体にいいと信じている。薬も同じ。体にいいものだから、飲めば飲むほど体は健康になる。と書くと、オーバードーズを推奨しているように見えてしまうが、用法用量を守らない理由なんて生真面目な自分にはなかった。馬鹿馬鹿しい言葉遊びなんてやめて、いつも通り薬を飲む。薬を飲めば健康になれるのなら、こんな「いつも通り」なんてないのだから、本当に馬鹿げていると思う。

歳を取ったなあと実感すること、実は全くない。「アラサー」なんて言葉こそ一番馬鹿馬鹿しいと思っている。あれはただの呪いだ。同調圧力で巻き添え食らって自分のポテンシャルを発揮できなくなってしまったら、なんて悲しいことだろうと思う。26歳、僕たちはまだ若いじゃないか。なんだってできる。正しくいえば、なんだってできる「人」はできるし、なんだってできる「とき」はできる。僕は、今は何も、なにもできないけど、なんでもできたし、なんでもできうる。呪いなんて恋だけで十分だった。

ただ、そんな僕にも一つ変化したことがある。錠剤を飲むのが苦手になった。そして粉薬を飲むのが得意になった。子供の頃の僕に聞かせても、きっと信じない。そもそもあんなやつ、絶対に今の僕の言うことになんて耳を貸さない。ああ、なんだ。僕も随分歳を取ったなあ。こうも早く、自分の発言を翻すことになるとは、なんとも馬鹿馬鹿しい。

さっき言った「薬は飲めば飲むほど健康になる」というのは虚言だが、「サプリメントは飲めば飲むほど健康になる」というのはあながち間違っていないと思っている。いや、これくらいは信じさせてほしい。そう願って買うビタミン剤は、薬と変わらない見た目で僕の体にずかずかと土足ではいってくる。たまに随分と図体のでかいやつもいる。そういうやつは、拳を掲げぶん回しながら上がりこんでくる。物騒なやつらだ。ぶん殴られた喉には、しばらくそいつらの面影が残っている。見えないけれど確かにあって、でも、だから、きっと大丈夫だと思う。

気づけば12月になっていた。ずっと部屋の中にいると、外がどうなっているかなんて本当にわからない。カーテンを開けるとそこは冬だった。窓の外の出来事でも、窓に手を当てると温度だけは伝わってくる。しばらく感じていなかった、芯からの寒さ。ああ、また置いていかれた。いつも季節は僕を置いて進んでいってしまう。夏にはいつもハブられていた僕だったけれど、まさか秋と冬にもそうされるとは。恨めしい。覚えていろよ、と思った。

それと同時に、「ああ、僕は何も諦められていないんだ」ということにも、気付いてしまった。僕は身軽になりたいと思っても、何も捨てなかったじゃないか。今年の冬は、どうも肩が凝る。冬の寒さとは無縁のこの部屋で、僕はひっそりと常温の冬を生きていた。生かされていた。まあ、どっちでも、僕には関係のないことだった。だって、それは結局同じことだから。

感情の機微が、また季節になった。こんな冬はきっともう2度とないから、君だったら「良かったね」って言うかもしれない。それが嘘でも、そう言ってほしい。ごめんね、僕はずっと冬が好きだよ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?