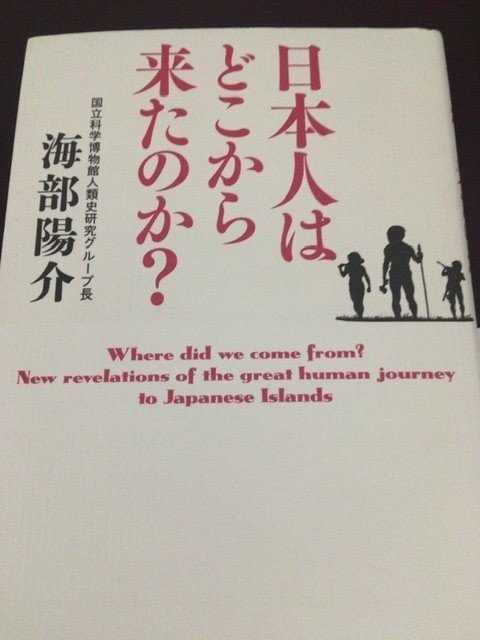

サブカル大蔵経154海部陽介『日本人はどこから来たのか?』(文藝春秋)

島国という概念を再考させる書籍。

大海を小舟で泳ぎ切れるのか。その執念の記録でもあり、どこまでが学術的でどこからが冒険譚なのかあやふやな感じもしました。

現在は文春文庫に入っています。

与那国島。今は日本列島の端といわれるが、当時この海峡は日本列島への入り口の1つだった。やってきたのは誰だったのか?明確に言えるのはアフリカからユーラシア大陸の東端までたどり着いたホモサピエンスの集団、つまり広い意味で私たちの祖先だったと言うことである。台湾から遠く小さな与那国島を目指したと言う事はなく目的地が見えない航海をしたと言うことである。p.9

与那国島という〈果て〉が〈入口〉に転換していく考察。

2010年に発表された解析結果によれば、ホモサピエンスは古代型人類と完全に置換したわけではなく、彼らと若干の混血をしていた。ネアンデルタール人の遺伝子を持っているのである。p.39

断絶ではなく混血。そうですよね。人類はそんなに単純・純血ではない。

原人は1億2千年年前までにジャワ島に出現し、おそらく数万年前に姿を消すまで独自の進化を遂げたらしい。p.54

私たちでなかったヒトたち。私たちとまったく違うのではなく、私たちそのものだったのかもしれません。すぐ、そばにいたかもしれません。今でもどこかにいるかもしれません。

ケッチャムの『オフシーズン』などに出てくる〈別な人種〉が実は存在しているのでは、といつも思っています。

この法則は現代人にもあてはまり、一般に赤道に近い地域に暮らすアフリカ人などは、細身で腕と足が長い体型をしているが(その方が体熱を放散しやすい)、高緯度地域の集団では胴長短足の傾向が強く、中でも北極海沿岸に暮らすイヌイット(エスキモー)は極端にそうであることが知られている。ネアンデルタール人の体型はイヌイットと似ているのである。p.92

ネアンデルタールとイヌイット。エスキモー。昨年サハリンの博物館に行った時、いわゆる北方民族の展示を見た時、白人や黒人やアジア人とかでくくることがいかに単一的かと感じました。それくらい知らない民族・多様な民族がいるんだと。極寒の氷原にも暮らす人々。北海道もそうだった。

日本では38,000年前に、突如人類遺跡が爆発的に現れる。それ以前の遺跡には確証がない。それまでいわば無人の家だった日本へ、対馬、沖縄、北海道の3ルートから別々に、初めて祖先が足を踏み入れた。p.109

沖縄・対馬・北海道。この並列、たまらん。

これが本当の日本の入口。飛行場も港もない時代の入口。

シベリア集団が2万5000年前ごろ北海道に現れた細石の刃の文化はこの集団によって持ち込まれたと考えるべきである。p.182

北海道とは?を考える考古学史料はまだたくさん近くにある気がします。ウチの近くもずっと行政が掘ってます。何が出てくるんだろう。

彼らが大移動したことに凄みがあるが、現代の私たちの観点からその移動に大きな目的や目標があったと考えてはいけない。p.210

目の前と風と。

いいなと思ったら応援しよう!