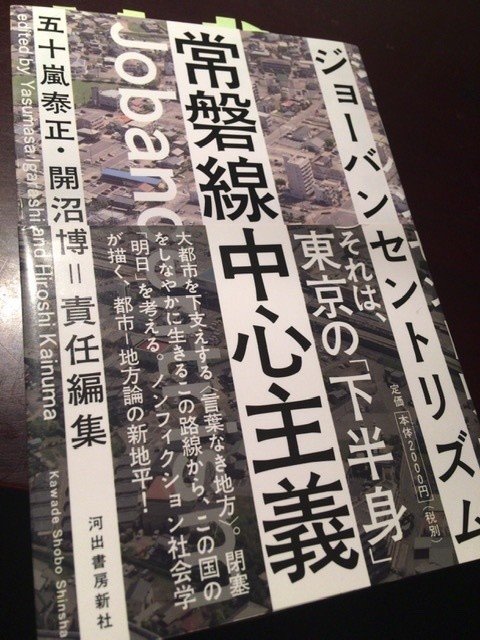

サブカル大蔵経174五十嵐泰正/開沼博他『常磐線中心主義 ジョーバンセントリズム』(河出書房新社)

上野、柏、水戸、泉、内郷、富岡。

この常磐線沿線6つの駅の物語をそれぞれの専門家が語り、一冊が編まれました。英断といえる魅力的な切り口だと思います。

日本で一番語られなかった路線が、実は一番語られるべき路線でした。

昔、北海道から旅した時、鉄道を乗り継いで、最後、常磐線で上野に入りました。上野に近づくにつれ、日が暮れて真っ暗になって行きましたが、なんとも言えない高揚感が溢れてきて、集団就職ってこんな感じだったのかなと思ったことを覚えています。

東京と直結するいろんなルート。飛行機、高速道路、新幹線。そのどれでもない常磐線という存在。

旭川から札幌行く時も、現在は鉄道か高速道路ですが、空知の炭鉱街の赤平や芦別を通っていくルートがあります。実はここも北海道で最初に栄え、日本を支えた地域です。

国の成り立ちを社会的に見る時、見えなくなっている地域がまだまだたくさんあることにいまだに気づかされます。常磐線や空知の旅はたくさんの〈宝物〉がまだ眠っているだろうし、まだそういう見えなくなっている地域もほかにあると思います。それを旅するのが本当の〈観光〉なのかもしれません。

ピーナッツを分けてもらう車内p.8

茨城・千葉から上野へ。

343.1キロの支線。本線ではない。p.9

知らなかった…。そういえば本線つかない。サブなんだ。

この常磐線沿線の地域こそが東京と日本の近代を支えてきた。p.11

この視点がなぜ今までなかったのか。

エネルギー、食糧、工業製品、労働力。常磐線沿線は、東京の下半身。p.14

関東組の中で、千葉と茨城が纏うもの。

顔のない路線。p.15

観光とは何か。

常磐線から見た東京p.16

東海道でも中央線でもないベクトル。

遺族救済の為の鉄道弘済会キオスクp.35

知らなかった成り立ち。

割り切る柏の除染運動〈つなかし〉p.93

柏という街

小名浜蒲鉾のブランド植民地と奴隷p.203

大手と地方の対立

〈炭鉱〉部外者と現地人の葛藤p.242

「フラガール」も焦点に。

富岡から見える得意な存在双葉郡p.278

原発ができるまでの歴史

再開通による不可解な抵抗感の何故p.285

社会と科学と噂と。

未来を必要としなかった路線の現実p.290

常磐線のこれから

いいなと思ったら応援しよう!