連載日本史199 日清戦争(3)

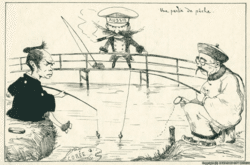

日清戦争中に朝鮮では、親日派に転じた大院君政権が成立していたが、戦後の三国干渉の影響もあって親露派に傾いた閔氏一派が再び政権を奪回した。焦った日本の駐韓公使の三浦梧楼は、公使館守備兵に王宮を占拠させ、閔妃を殺害するという暴挙に出た。王妃を殺された国王の高宗はロシアに保護を求め、親露政権が成立し、朝鮮半島における日本の影響力は更に低下した。

下関条約では朝鮮を完全なる独立国として認めていたが、それは清の宗主権を排除するための方便であり、実際には朝鮮を日本の影響下に置くことをもくろんだものだった。だからといって自国の意のままにならない他国の王妃を殺害してよい道理などない。結果的にこの暴挙は、朝鮮の多くの人々に反日感情を植えつけることになった。情けない話である。また、この事件は、父親の大院君と妻の閔妃の間に挟まれて影の薄かった高宗の政治意識を覚醒させることにもなった。1897年、高宗は国号を大韓帝国(韓国)と改め、皇帝として即位の礼を行った。この後、韓国を挟んで日本とロシアの権益争いはますます激しさを増していくのである。

一方、下関条約で清から日本に割譲された台湾では総督府が設置され、海軍大将の樺山資紀が初代総督となった。初期の台湾統治は徹底した軍政であり、これに対して激しい抵抗運動が起こった。総督府が全島の平定宣言を出した後も、ゲリラ活動は断続的に続き、台湾側の犠牲者は約17,000名、日本側の死者は病死も含めて4,000名以上に上ったという。

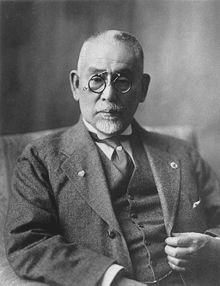

台湾統治に若干の政策変更が加えられたのは、1898年、第4代台湾総督・児玉源太郎と民政長官・後藤新平の就任以降のことである。特に後藤は、台湾全土の土地調査事業を開始し、縦貫鉄道を建設し、台湾銀行・台湾製糖会社を設立するなど、台湾の産業育成と近代化に努めた。こうした産業振興政策は現地の地主や商人などの富裕層には歓迎されたが、貧困層を中心とした抗日ゲリラ活動はその後も断続的に続いた。

韓国にせよ台湾にせよ、日清戦争における日本の対外政策には、中長期的視点が欠けていたように見えて仕方がない。要するに、戦争に勝つことだけを考えていて、その後の領土経営や対外政策をどうするのかという見通しが甘すぎるのだ。結局、日本の強引な対外進出は列強の中国分割を呼び込み、東アジアを巡る国際情勢は更に不安定化し、日本は国内の民生部門への投資を抑えて軍拡競争に資本をつぎこみ、その元を取るために戦争に乗り出し、戦争に費やした犠牲の元を取るために更なる海外領土拡張を求めて他国との緊張を高めるという悪循環に陥っていくのである。半世紀に及ぶ近代日本の戦争の歴史を振り返ってみると、日清戦争はその悪循環の第一歩であったように思われるのだ。