連載日本史210 明治の文化(1)

文明開化で西洋の思想が日本に一気に流れ込んだ。英国流の功利主義は福沢諭吉ら、フランス流の自由主義は中江兆民らによって紹介されたが、いずれも個人に重きを置く西洋哲学の流れを汲むものであった。江戸時代の封建道徳への反動もあり、これらの啓蒙思想は特に都市部で急速に広まった。

一方で、明治中期になると、政府の欧化政策への反動もあり、近代的民族主義が台頭し始める。政教社を設立し雑誌「日本人」を創刊して国粋保存主義を唱えた三宅雪嶺や、新聞「日本」を創刊した陸羯南(くがかつなん)らがその代表である。一方、政府の欧化主義を条約改正のためだけを目的とした方便だと批判し、国民生活向上のための欧化主義を唱えた徳富蘇峰は、民友社を設立して雑誌「国民之友」を創刊した。

やがて日清戦争の勝利とその後の三国干渉によって、国家主義が一気に台頭する。蘇峰は国家主義に転向し、高山樗牛は日本主義を唱えて雑誌「太陽」を創刊し、帝国主義と植民地を肯定した。しかし、日露戦争が終わって資本主義経済が進展すると、そうした国家主義や資本主義への疑問が高まり、社会主義運動が芽生えるようになる。つまりは明治期の思想史は、西洋思想の刺激を受けた日本が、一方でそれを積極的に受容しながら、一方で民族主義とナショナリズムに覚醒していった過程と見ることができる。

英国の思想家アーネスト=ゲルナーは、「民族とナショナリズム」において「ナショナリズムとは民族的単位と政治的単位が一致していなければならないとする思想や運動である」と定義づけている。そして民族とは同じ文化を持ち同じ民族に属すると認知する場合のみに現れる意識であり、人工的に作られたものである(従って生物学的なものではない)と看破している。つまりナショナリズムを基礎づける「民族」という概念は共同幻想にすぎないというわけだ。しかしそれが生物学的実態を持たない虚構であったとしても、いやむしろ虚構であるからこそ、それが多数の人々に共有された場合には、熱狂的な、時には狂信的な集団ヒステリーへと行き着く危険性がある。三国干渉直後の日本でのナショナリズムの高揚はそれに近いものであった。国民生活の向上を第一に掲げていたはずの徳富蘇峰までもが、容易に国権主義に転向したのだ。

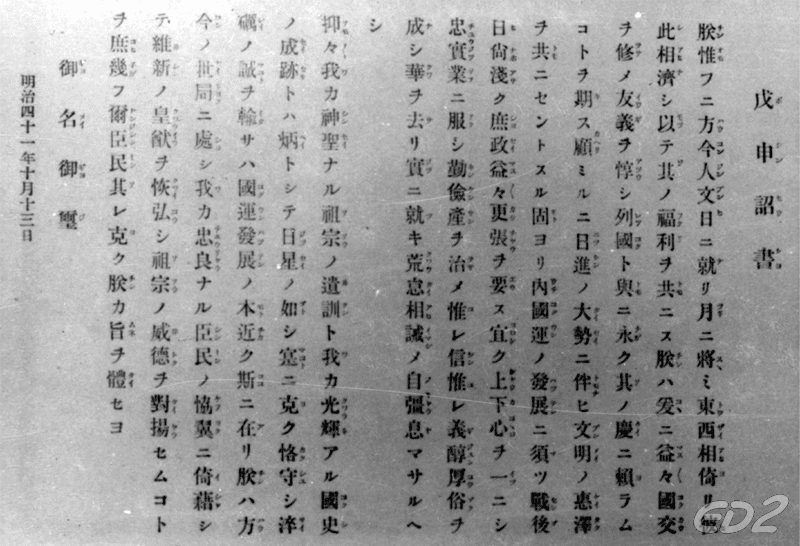

日露戦争が終わってしばらくして、国家主義への疑問が芽生えてきた頃が、頭を冷やす好機だったのかも知れない。しかし政府は、それらを危険思想として弾圧し、1908年には戊申詔書を発して国民道徳の強化と秩序の安定を図った。健全な批判を許さない息苦しい社会は、やがては自分で自分の首を絞めて窒息する羽目に陥るのである。